Franck Delorieux : Tu publies une très volumineuse anthologie des Lettres françaises, regroupant des centaines d’articles. Qu’est-ce qui a été à l’origine de ce projet ? Comment s’est opéré le choix des textes et des signatures ? Quelle est l’équipe que tu as réunie autour de toi ?

Franck Delorieux : Tu publies une très volumineuse anthologie des Lettres françaises, regroupant des centaines d’articles. Qu’est-ce qui a été à l’origine de ce projet ? Comment s’est opéré le choix des textes et des signatures ? Quelle est l’équipe que tu as réunie autour de toi ?

Guillaume Roubaud-Quashie : Le point de départ, c’est l’invraisemblable écart entre l’extrême richesse de ce journal et la notoriété de ce titre, en particulier parmi les jeunes générations. Tant pourraient y trouver des merveilles pour rêver, de précieux aliments pour comprendre hier et penser aujourd’hui.

Combien pourtant ne connaissent l’histoire des Lettres françaises qu’au travers de maigres fiches sur « l’affaire Kravchenko ». L’anthologie se voulait comme un bouquet et un signal : regardez du côté de ce journal, il y a là un trésor national à explorer et partager !

Dès lors, avec l’accord de Jean Ristat, j’ai réuni une petite équipe d’étudiants de second cycle – avec le concours actif de Lukas Tsiptsios et Sandra Poujat –, pour la plupart élèves de l’École normale supérieure, afin que les plus de 1 600 numéros soient lus. Une volumineuse présélection est née de ce travail liminaire : 1 133 articles ont été repérés. Et combien de déchirements, déjà, à ce stade initial. Sans limite stricte donnée à chacun, on aurait aisément obtenu un nombre d’articles dix fois supérieur.

Vint ensuite le temps de la constitution d’une nouvelle équipe composée, cette fois, de chercheurs et spécialistes confirmés afin d’aborder au dernier rivage : la sélection définitive et la présentation de ces textes. Sans épuiser les articles correspondant à nos critères, nous avons tenté de mêler le classique, l’attendu et le texte moins connu qui, au bénéfice d’une relecture intégrale, a rencontré notre sensibilité contemporaine.

Pourrais-tu nous rappeler les circonstances de la création des Lettres françaises ?

Guillaume Roubaud-Quashie : La défaite et l’Occupation n’ont pas signifié la fin de la vie culturelle en France. Truffaut l’a jadis rappelé dans Le Dernier métro : théâtres, cinémas, presse furent loin de baisser rideau. Depuis lors, les historiens n’ont pas démenti le cinéaste. Reste que, et c’est cette énorme réserve qui est à l’origine des Lettres françaises, il ne s’agit pas de n’importe quelle culture : culture visée, tamponnée, agréée par les nazis.

Guillaume Roubaud-Quashie : La défaite et l’Occupation n’ont pas signifié la fin de la vie culturelle en France. Truffaut l’a jadis rappelé dans Le Dernier métro : théâtres, cinémas, presse furent loin de baisser rideau. Depuis lors, les historiens n’ont pas démenti le cinéaste. Reste que, et c’est cette énorme réserve qui est à l’origine des Lettres françaises, il ne s’agit pas de n’importe quelle culture : culture visée, tamponnée, agréée par les nazis.

Il fallait donc briser l’illusion dressée par l’occupant : non, la vie artistique ne continue pas sous la botte nazie comme si de rien n’était ; non, tous les artistes ne communient pas dans le fascisme comme Brasillach ou Drieu La Rochelle. Il convenait enfin pour les écrivains de prendre toute leur part au combat de la Résistance.

Pour reprendre les mots de Decour, il s’agit tout à la fois de « défendre » les lettres françaises, d’en « sauver l’honneur » et de se doter d’un « instrument de combat » pour rejoindre la « lutte à mort engagée par la Nation française pour se délivrer de ses oppresseurs ». C’est ce projet qui mûrit à l’été 1941, autour d’Aragon, Decour et Jean Paulhan, l’homme de la NRF. La Résistance doit disposer d’un grand journal culturel rassemblant très largement les écrivains qui refusent l’Occupation. Jacques Decour, déjà engagé dans l’animation de publications clandestines, se met vite à l’oeuvre, mais la police l’arrête dès février 1942. En mai, il est fusillé au Mont-Valérien.

Le premier numéro des Lettres françaises « clandestines », daté du 1er septembre 1942

Parlant des Lettres françaises des origines à nos jours, tu évoques une « valse à trois temps » tout en reconnaissant une continuité qui va de période en période. Qu’est-ce qui caractérise chacun de ces trois temps ? Qu’est-ce qui en fait l’unité ?

Guillaume Roubaud-Quashie : On pourrait sans doute proposer d’autres scansions pour ce massif éditorial qui couvre un demi-siècle. Simplement, au plan chronologique, le journal compte trois vies : une première, débutée au cœur de la guerre et interrompue en 1972 ; une résurrection éphémère entre 1989 et 1993 ; une recréation durable depuis 2004.

La première période se laisse mal embrasser d’un seul regard : entre la phase clandestine avec, au début, ses feuilles ronéotées, et les exemplaires magnifiquement illustrés des années de liberté, selon les directeurs et rédacteurs en chef, les configurations si dissemblables des temps, que d’écarts ! Encore faut-il rappeler qu’entre 1944 et 1972, le journal est hebdomadaire et que paraissent alors près de 1 500 numéros.

On pourrait toutefois souligner pour toute la durée de ces trois premières décennies la centralité du journal dans le paysage culturel : Les Lettres françaises sont le journal culturel de la Résistance puis le principal hebdomadaire culturel pendant trente ans – seul Le Figaro littéraire pouvant lui être opposé. Ce n’est assurément pas étranger au large rayonnement du PCF et d’un certain marxisme à cette époque. Pas davantage à la santé de la presse culturelle.

La situation est tout autre en 1989, lorsque Jean Ristat décide de redonner vie au titre disparu près de vingt ans plus tôt, et il faut tout le courage et la détermination du poète pour reprendre le chant interrompu. Ce sont ces deuxièmes Lettres françaises, que je ne connaissais pas, qui m’ont peut-être le plus marqué, par leur audace en ces temps d’effondrement, leur qualité aussi. En 2004 enfin, le journal paraît à nouveau, d’abord à l’intérieur de L’Humanité, avant de retrouver une vie propre.

La situation est tout autre en 1989, lorsque Jean Ristat décide de redonner vie au titre disparu près de vingt ans plus tôt, et il faut tout le courage et la détermination du poète pour reprendre le chant interrompu. Ce sont ces deuxièmes Lettres françaises, que je ne connaissais pas, qui m’ont peut-être le plus marqué, par leur audace en ces temps d’effondrement, leur qualité aussi. En 2004 enfin, le journal paraît à nouveau, d’abord à l’intérieur de L’Humanité, avant de retrouver une vie propre.

Quel est l’apport et la marque de fabrique de chacun des directeurs successifs du journal, Jacques Decour, Claude Morgan, Louis Aragon et Jean Ristat ?

Quel est l’apport et la marque de fabrique de chacun des directeurs successifs du journal, Jacques Decour, Claude Morgan, Louis Aragon et Jean Ristat ?

Guillaume Roubaud-Quashie : Il faudrait une étude très serrée pour vous répondre. La fière allure de ce livre – grâce aux soins savants de l’éditeur – pourrait donner à penser qu’elle est déjà faite. Cette anthologie est pourtant tout au contraire une invitation à découvrir, à chercher, à creuser. Tout sauf une conclusion. Avec prudence et humilité, je peux tenter d’esquisser quelques éléments.

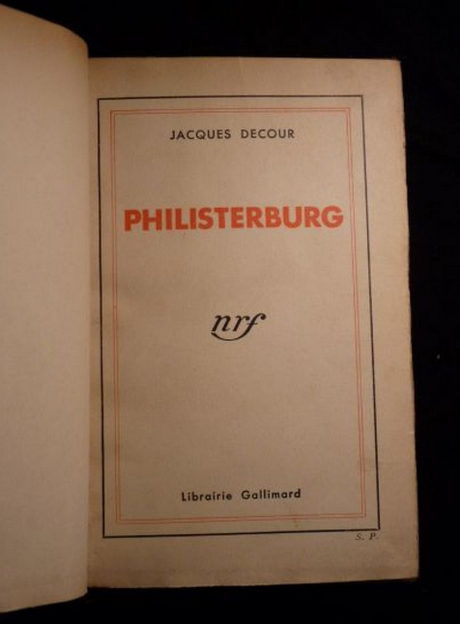

D’abord Daniel Decourdemanche, dit Jacques Decour. De la direction de ce germaniste brillant (plus jeune agrégé d’allemand), traducteur et romancier tôt remarqué (auteur Gallimard à 20 ans), il reste peu de traces. Le numéro qu’il avait coordonné n’a jamais pu paraître en raison de son arrestation précoce. Demeure le manifeste du Front national des écrivains – bientôt Comité national des écrivains, dont les Lettres françaises sont l’organe – qui est de sa plume et qui est publié en première page du premier numéro effectivement paru des Lettres françaises.

Celui-ci est l’œuvre de Charles Lecomte, dit Claude Morgan. Ingénieur électricien, il est fils de l’académicien Georges Lecomte (élu secrétaire perpétuel en 1946). Il est non seulement directeur du journal pendant la guerre mais, pour ce qui est des premiers numéros, l’un des seuls auteurs, avec Édith Thomas. Claude Morgan, c’est sans doute l’homme de l’ouverture la plus large – au point qu’Elsa Triolet dira en 1947 qu’on loue dans les Lettres « tout ce qui est loué par la droite ».

À la Libération, on y défend l’art abstrait ; on y vante même Koestler ; en 1946, avec le plein soutien de Morgan, c’est un poète chrétien, Loÿs Masson, qui devient rédacteur en chef… Cela n’empêche certes pas plusieurs éditoriaux de Morgan de prendre la couleur du temps dès 1947 et, par exemple, de brocarder durement la « fausse ingénue » Paulhan…

En conflit avec Aragon, le directeur perd beaucoup de latitudes dès 1948 : Pierre Daix lui est imposé comme rédacteur en chef ; le journal déménage pour rejoindre Ce Soir, le journal d’Aragon ; la direction du PCF, alors que s’aiguise la Guerre froide, se fait plus pressante…

Le long magistère aragonien s’épanouit pleinement à partir de 1953 et le départ de Morgan. Cela permet aux Lettres françaises de trouver une ligne à l’abri des foucades de certains dirigeants communistes qui, en l’absence de Thorez et dans l’âpreté de la Guerre froide, avaient tenté d’imposer à un Morgan affaibli une orientation éditoriale assez étroite. Pendant près de vingt ans, les Lettres françaises vont être, de nouveau, résolument à l’écoute des recherches et créations internationales – notamment dans le monde colonial –, sans œillères esthétiques ni politiques. C’est cet élan que retrouve, prolonge et fait vivre Jean Ristat.

Le long magistère aragonien s’épanouit pleinement à partir de 1953 et le départ de Morgan. Cela permet aux Lettres françaises de trouver une ligne à l’abri des foucades de certains dirigeants communistes qui, en l’absence de Thorez et dans l’âpreté de la Guerre froide, avaient tenté d’imposer à un Morgan affaibli une orientation éditoriale assez étroite. Pendant près de vingt ans, les Lettres françaises vont être, de nouveau, résolument à l’écoute des recherches et créations internationales – notamment dans le monde colonial –, sans œillères esthétiques ni politiques. C’est cet élan que retrouve, prolonge et fait vivre Jean Ristat.

Que peut-on dire de l’activité critique d’Aragon ?

Guillaume Roubaud-Quashie : Je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais ce qui m’a marqué en tout cas, c’est la longueur et l’exigence des textes aragoniens dans les Lettres. Plusieurs pourraient être des brochures ! Et quel appétit intellectuel ! L’Aragon critique des Lettres est bien sûr d’abord critique littéraire, mais celui qui fut avant-guerre l’homme de la Maison de la Culture embrasse dans son journal tout aussi bien le cinéma, la peinture, la chanson…

On trouve bien sûr la marque des inclinations d’Aragon (Hugo, Stendhal…), de son histoire (notamment le moment surréaliste), mais qu’on est loin du ressassement et de la paresseuse répétition, qu’on est loin de la coterie et des honneurs d’avance réservés aux seuls amis et camarades. Combien, au contraire, il faudrait souligner cette attention généreuse aux bourgeons et aux jeunes pousses !

De journal de la Résistance intellectuelle, les Lettres françaises sont devenues un journal communiste. Quelle ligne ou quelles lignes ont été celles des Lettres aussi bien dans leur rapport au PCF qu’aux pays de l’Est ?

Guillaume Roubaud-Quashie : En dehors sans doute de la Guerre froide, et en particulier de la période 1948-1953, les Lettres françaises font montre d’une grande liberté vis-à-vis des directions communistes. Ce n’est d’ailleurs pas vraiment un statut imposé à un centre politique quelque peu impérialiste. Thorez et Aragon sont d’accord sur l’orientation large à donner au journal. Cet état d’esprit tend à se maintenir avec Waldeck Rochet puis Georges Marchais.

Guillaume Roubaud-Quashie : En dehors sans doute de la Guerre froide, et en particulier de la période 1948-1953, les Lettres françaises font montre d’une grande liberté vis-à-vis des directions communistes. Ce n’est d’ailleurs pas vraiment un statut imposé à un centre politique quelque peu impérialiste. Thorez et Aragon sont d’accord sur l’orientation large à donner au journal. Cet état d’esprit tend à se maintenir avec Waldeck Rochet puis Georges Marchais.

Pour autant, l’orientation des Lettres françaises suscite des oppositions parmi les communistes. C’est particulièrement le cas à partir de la deuxième moitié des années 1960, quand le journal fait entendre une note quelque peu différente de celle du PCF par rapport à l’URSS ou aux pays de l’Est. Il n’y a pas de désaccord absolu mais, pour le moins, une différence d’accent. Le traitement de la question tchécoslovaque est, de ce point de vue, éclairant.

À tel point que les Lettres françaises vont vite devenir bien difficiles à trouver dans les pays socialistes. Ce qui ne manque pas de fragiliser l’équilibre économique du journal quand, dans le même temps, disparaissent les grands titres français de la presse culturelle…

Dirais-tu comme Jean Ristat, qui cite Antoine Vitez, que le journal est « élitaire pour tous » ?

Guillaume Roubaud-Quashie : Cela ne fait aucun doute. Avec les Lettres françaises, on est, sans simplisme, au cœur des débats intellectuels et théoriques du moment. Rien n’est esquivé : Sartre ou le structuralisme dans les premières Lettres françaises, Derrida ou Sollers dans les secondes, Badiou ou Schérer pour les troisièmes, pour ne citer que quelques noms. Au fond, comme le notait avec justesse l’historien Jean-Yves Mollier, les Lettres sont un journal qui s’apparente presque à la revue. Elles sont assurément plus proches des Temps modernes que de France-Soir.

Guillaume Roubaud-Quashie : Cela ne fait aucun doute. Avec les Lettres françaises, on est, sans simplisme, au cœur des débats intellectuels et théoriques du moment. Rien n’est esquivé : Sartre ou le structuralisme dans les premières Lettres françaises, Derrida ou Sollers dans les secondes, Badiou ou Schérer pour les troisièmes, pour ne citer que quelques noms. Au fond, comme le notait avec justesse l’historien Jean-Yves Mollier, les Lettres sont un journal qui s’apparente presque à la revue. Elles sont assurément plus proches des Temps modernes que de France-Soir.

Pour autant, par vocation et par effort rédactionnel, le journal ne se veut pas réservé au cercle étroit des happy few. Dans la correspondance qu’Aragon reçoit en 1953, on trouve de belles lettres qui témoignent de cet écho populaire.

Comment ne pas citer Jean Defouloy :

« Je suis un ouvrier menuisier-ébéniste et ma main est plus habile à manier le rabot que la plume. Je délaisse cependant l’un pour l’autre car il me semble avoir quelque chose à vous dire. Je suis un vieil habitué des Lettres françaises et c’est pour moi un honneur ; sans votre journal bien des problèmes culturels me seraient étrangers et bien des perspectives ne seraient pas aussi claires en mon cerveau. »

De ce point de vue aussi, les Lettres françaises sont décidément une exception à préserver.

Entretien réalisé par Franck Delorieux

Les Lettres françaises, 50 ans d’aventures culturelles Coordonné et présenté par Guillaume Roubaud-Quashie. Éditions Hermann, 1 026 pages, 45 €

Share this...

Facebook

Facebook