" Nous sommes profondément convaincus, chers camarades, que la majorité des ouvriers conscients de France n'admettra pas un compromis aussi ruineux avec les réformistes et qu'elle créera enfin à Tours le vrai parti communiste un et puissant, libéré des éléments réformistes et semi-réformistes. C'est en ce cens que nous saluons votre congrès et que nous lui souhaitons le succès. Vive le parti communiste de France ! Vive le prolétariat français ! " (Comité exécutif du Komintern, dont Zinoviev, Lénine, Trotski et Boukharine, 24 décembre 1920 à Riga).

Il y a quelques jours, le dimanche 6 décembre 2020 sur Radio J, le sympathique député de Saint-Amant-les-Eaux Fabien Roussel, par ailleurs secrétaire national de l'archéoparti communiste français (PCF) depuis le 25 novembre 2018, a exprimé sa forte envie de présenter un candidat issu des rangs du PCF à l'élection présidentielle de 2022. Il faut dire que depuis deux fois, 2012 et 2017, le PCF avait passé son tour en soutenant la candidature de Jean-Luc Mélenchon, mais ils n'étaient pas d'accord sur beaucoup de choses (notamment sur le nucléaire). Alors, Fabien Roussel (51 ans) candidat en 2022 ? Ou encore André Chassaigne (70 ans), le très chantant président du groupe communiste à l'Assemblée Nationale, qui meurt d'envie de se présenter depuis une quinzaine d'années ? La dernière fois qu'il y a eu un candidat communiste, ce fut une candidate, l'ancienne ministre Marie-George Buffet, en 2007, qui n'a recueilli que 1,9% des voix, très loin du record, celui de Jacques Duclos, en 1969, avec 21,3%.

Grâce à d'anachroniques accords électoraux avec les socialistes, les communistes survivent encore institutionnellement malgré la très faible audience dans l'électorat depuis une quarantaine d'années. Le problème, pour eux, c'est que leur grand frère (le PS) est devenu aussi petit qu'eux. Résultat, la lente érosion va sans doute être assez brutale lors des prochaines élections législatives de juin 2022. Une candidature à l'élection présidentielle, un scrutin que détestent les communistes depuis le début en décembre 1965, ce qu'on appellerait une "candidature de témoignage" aurait l'avantage de préserver leur existence médiatique sinon parlementaire.

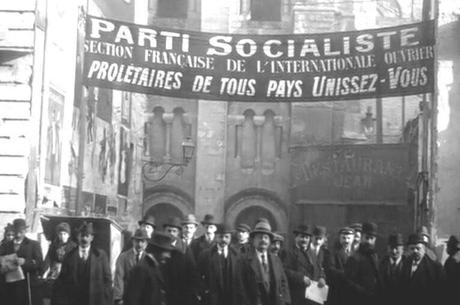

Dans quelques jours, ce vieux parti va fêter son siècle. 100 ans de communisme. Et 100 ans de disputes, d'oppositions, de divisions entre socialistes et communistes français. En effet, le fameux congrès de Tours, 18 e congrès de la Section française de l'Internationale ouvrière (SFIO), s'est tenu du 25 au 30 décembre 1920. Commencer dans une brasserie le jour de Noël, c'était probablement un petit clin d'œil à une époque où l'anticléricalisme était encore assez véhément !

L'enjeu de ce congrès fondateur était géant : juste après la Première Guerre mondiale et la victoire, juste après une très large majorité donnée au Bloc national derrière la figure mythique et historique de Clemenceau lors des élections législatives des 16 et 30 novembre 1919, mais aussi, après la Révolution russe (à une époque où l'URSS n'était pas encore fondée), la SFIO avait un devoir de renouvellement. Il était question d'harmoniser, ou plutôt, d'homogénéiser tous les partis communistes sous la seule direction de ce qui allait devenir quelques années plus tard le Parti communiste de l'Union Soviétique (PCUS). En clair, d'adhérer à la III e Internationale ouvrière, à savoir le Komintern ou l'Internationale communiste créée le 2 mars 1919 et dirigée par Lénine.

Parallèlement, la CGT (Confédération générale du travail) a doublé ses effectifs en 1919, ce qui laissait prévoir un bon score aux élections législatives de novembre 1919 avec un programme rédigé par Léon Blum, mais la SFIO finalement a perdu un tiers de ses députés. Au congrès de Strasbourg du 25 au 29 février 1920, les militants de la SFIO se sont retirés de la II e Internationale.

Créée au congrès du Globe, à Paris, le 25 avril 1905, lors de l'unification des partisans de Jules Guesde et de Jean Jaurès, la SFIO est alors dirigée par Ludovic-Oscar Frossard. Parmi les autres leaders, on peut citer Jean Longuet, Léon Blum, Paul Faure et Marcel Cachin. Le choix de Tours était de trouver un lieu "neutre" car à Paris, les militants étaient très majoritairement partisans du rattachement au Komintern.

Pendant plusieurs jours, en cette fin de décembre 1920, les orateurs de la SFIO ont défilé et débattu avec beaucoup de passion sur l'adhésion ou pas au Komintern. Partisans : notamment Boris Souvarine, Marcel Cachin, Ludovic-Oscar Frossard, Louis Sellier, Fernand Loriot, Pierre Monatte, Victor Méric et Paul Vaillant-Couturier. Parmi les opposants : Jules Guesde, Albert Thomas, Marcel Sembat et Léon Blum. Au "milieu", des partisans de l'adhésion mais sous condition de refuser la soumission totale à Moscou et le principe d'une révolution par l'insurrection : Jean Longuet et Paul Faure.

Les débats furent houleux et le 28 décembre 1920, ils furent dénaturés par les pressions de Lénine. Un message daté du 24 décembre 1920 de Grigori Zinoviev (lu par André Le Troquer, proche de Léon Blum) a condamné toute forme de réformisme en donnant son avis sur la motion de Jean Longuet : " Cette résolution est pénétrée d'un esprit de réformisme et de diplomatie mesquine et chicanière. (...) Le projet de résolution signé de Longuet et Paul Faure montre que Longuet et son groupe n'ont aucune envie de faire exception dans le camp des réformistes. Ils ont été et restent des agents déterminés de l'influence bourgeoise sur le prolétariat. Ce qui est le plus remarquable dans leur résolution, c'est moins ce qu'ils disent que ce qu'ils taisent. De la révolution mondiale, de la dictature du prolétariat, du système soviétiste, Longuet et ses amis préfèrent, ou bien ne rien dire du tout, ou bien dire les plus banales ambiguïtés. (...) Le plus mauvais service qu'on puisse rendre dans les circonstances actuelles au prolétariat français est d'imaginer je ne sais quel compromis embrouillé qui sera ensuite un véritable boulet pour notre parti. ". Exit donc le "boulet" Longuet !

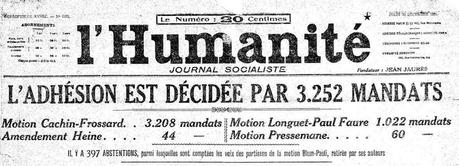

À la fin du congrès, ce furent les partisans de l'adhésion au Komintern qui ont largement gagné le 29 décembre 1920 : 3 208 votes favorables sur 4 731 contre 1 022. Sans surprise puisque les mandats des délégués étaient impératifs : les militants, ouvriers, paysans, étaient favorables à Moscou qui avait un discours populiste contre l'élite, et les élus de la SFIO, plus éduqués, moins nombreux, étaient favorables à l'indépendance.

La SFIO s'est alors divisée en deux partis : les majoritaires, regroupés dans la SFIC (Section française de l'Internationale communiste) qui est devenue le Parti communiste français en 1943, avec, à sa tête, Marcel Cachin remplacé ensuite par l'indéboulonnable Maurice Thorez, et les minoritaires, gardant la "vieille maison", selon l'expression de Léon Blum, sous la direction de Paul Faure pendant vingt ans (aux côtés de Léon Blum).

Pour les journaux, "L'Humanité", fondé par Jaurès en 1904 et dirigé par Marcel Cachin depuis 1918, est attribué à la SFIC (Marcel Cachin le dirigea jusqu'en 1958) et "Le Populaire" à la SFIO.

Paul Faure a mal fini, car si Léon Blum, arrêté par le régime de Vichy, a soutenu la résistance du Général De Gaulle, au contraire, Paul Faure, soutien des Accords de Munich, a soutenu Pétain... (64 députés proches de Paul Faure ont aussi voté les plein pouvoirs le 10 juillet 1940). Jean Longuet, petit-fils de Karl Marx, ancien député et futur maire de Châtenay-Malabry, était prêt à rejoindre l'Internationale communiste mais sans les conditions imposées par Lénine, une provocation venue de Moscou l'a fait rejoindre le camp de Léon Blum et Paul Faure (le message de Zinoviev) : " Le socialisme de Jaurès ne peut aller à Moscou la corde au cou et la tête couverte de cendres ! ".

Quant à ceux qui avaient choisi la voie majoritaire, beaucoup furent exclus de la SFIC quelques années plus tard, dont Ludovic-Oscar Frossard qui retourna à la SFIO, afin de laisser la place à une jeune génération complètement formée et moulée par les propagandistes soviétiques.

Cet événement a cristallisé la gauche française pendant un siècle et reste donc très important dans l'histoire de France, en particulier en raison de la division du mouvement ouvrier entre des socialistes partisans de la réforme et des communistes, prenant leurs consignes auprès du grand frère soviétique (principalement Staline), allant jusqu'à devenir des traîtres pour la nation à cause du Pacte germano-soviétique, partisans de la révolution. Après la Seconde Guerre mondiale, le PCF a eu beaucoup de force, grâce à un réseau structuré qui s'est jeté dans la Résistance après le début du front est, représentant entre un cinquième et un quart de l'électorat, jusqu'à ce que François Mitterrand, comprenant la logique de la Cinquième République, a su les réunifier autour du programme commun de la gauche jusqu'à sa victoire de 1981.

Le plus intéressant demeure les très nombreux discours au cours de ce congrès de Tours. J'en propose ici quelques extraits qui ont été tous archivés par la Bibliothèque nationale de France et son contenu numérique Gallica.

Marcel Sembat, ancien ministre pendant la guerre, le 26 décembre 1920 : " C'est une calomnie d'assimiler ce que nous avons fait alors à un acte de ministérialisme et de participation ministérielle. Il n'y avait rien dans notre attitude qui engageât l'avenir ; et Guesde, comme moi, nous réservions pour l'après-guerre toute l'indépendance du parti. Par conséquent, ne venez pas nous dire que par l'effet de ce qui s'est passé pendant la guerre, la ligne de conduite traditionnelle du parti pouvait avoir été altérée. Il demeurait possible, il demeure possible encore, de continuer cette ligne de conduite, et si Jaurès était là, cela serait réalisé ce soir ! car il ne nous manque rien que la puissance de son génie pour le réaliser à l'instant... Puisqu'il est mort, n'essayons pas de le ressusciter, ni même de le faire parler ! Nous tâchons, comme vous, d'interpréter au mieux des intérêts du parti ce qui nous reste de ses leçons et de ses exemples. ".

Marcel Cachin, le 27 décembre 1920 : " Sans émettre la prétention d'avoir fait, en quelques brèves semaines, une étude approfondie et décisive, nous avons cependant observé attentivement la Russie socialiste telle qu'elle est présentement. Nous avons vu vivre la grande nation. La Russie est en proie à la détresse, nous ne l'avons pas caché ; mais la foi, l'enthousiasme, l'espérance en l'avenir y restent admirables et poignants. Et nous avons assisté à un spectacle qui devait nous émouvoir jusque dans nos fibres les plus intimes de socialistes chevronnés. C'est celui d'un grand pays, le plus grand de l'Europe, radicalement débarrassé de toute bourgeoisie, de tout capitalisme, dirigé uniquement par les représentants de la classe ouvrière et de la classe paysanne. (...) Nous ne vous demandons pas à tous de partager un enthousiasme que vous trouvez chez nous déplacé, et procédant d'une sentimentalité, à vos yeux, débile ; mais vous, les hommes raisonnables, les têtes froides qui vous défiez de votre imagination, pourquoi vous obstiner à nier cette réalité incontestable. Elle est cependant là bien vivante ! La République russe est définitivement, solidement établie ; une république socialiste est née, elle vous appelle à venir avec elle lutter sur le front nouveau de l'internationale qu'elle a créée. Le fait de sa stabilité, de son établissement définitif n'est-il pas déjà un argument pour nous ? (...) Guerre civile, guerre étrangère ; les Russes durent faire front, dans les conditions de détresse intérieure les plus effroyables, à ces deux périls qui menaçaient la vie elle-même de leur État socialiste. Certes, ils se sont montrés énergiques ; ils se sont défendus de manière farouche, cela est vrai. Nos révolutionnaires de 93, eux aussi, se montrèrent, jadis, énergiques et impitoyables pour les ennemis de la République. (...) La Révolution française a connu la guillotine en permanence, et des violences intérieures beaucoup plus nombreuses que le mouvement russe présent. (...) Les révolutionnaires bolcheviks se sont donc trouvé dans des conditions historiques à peu près semblables aux nôtres. (...) Voici que dans le Caucase, ils viennent de reconnaître l'indépendance de l'Arménie, désormais soviétique et fédérée avec la République de Moscou. Chacune des quatre-vingts républiques ainsi groupées autour du gouvernement des commissaires du peuple possède des représentants qui se réunissent à dates fixes à Moscou, et fixent les relations de chacune des républiques indépendantes avec la Russie centrale. Cette forme fédérale est celle de la véritable démocratie. Et il est permis de supposer qu'elle s'imposera dans l'avenir, par la force des choses elle-même, à ceux des pays allogènes qui provisoirement se sont détachés de la Russie. (...) À la Chambre, le Bloc national est enivré d'idées guerrières. Notre presse excite sans merci à la violence et aux coups de force. ".

Charles Rappoport, qui a accompagné Marcel Cachin et Ludovic-Oscar Frossard dans leur voyage à Moscou, le 27 décembre 1920 : " C'est une profonde erreur d'attribuer aux bolcheviks cette idée monstrueuse qu'on ne peut pas faire de propagande et d'organisation révolutionnaire qu'après la révolution. (...) Les bolcheviks ont démontré, par quinze années d'action et d'organisation, qu'ils repoussaient toute démagogie. ".

Léon Blum, le 27 décembre 1920 : " Un vote de majorité, je le répète, ne changera rien à un cri de conscience assez fort chez nous pour étouffer ce souci de l'unité qui nous a toujours guidés. Nous sommes convaincus, jusqu'au fond de nous-mêmes, que, pendant que vous irez courir l'aventure, il faut que quelqu'un reste garder la vieille maison. Nous sommes convaincus qu'en ce moment, il y a une question plus pressante que de savoir si le socialisme sera uni ou ne le sera pas. C'est la question de savoir si le socialisme sera, ou s'il ne sera pas. C'est la vie même du socialisme que nous avons la conscience profonde de préserver en ce moment dans la mesure de toutes nos forces. Et, puisque c'est peut-être pour moi la dernière occasion de vous le dire, je voudrais vous demander quelque chose qui est grave à mes yeux. Pouvons-nous vraiment, les uns et les autres, prendre là-dessus une sorte d'engagement suprême ? Demain, nous serons peut-être divisés comme des hommes qui comprennent différemment l'intérêt du socialisme, le devoir socialiste ? Ou serons-nous divisés comme des ennemis ? Allons-nous passer notre temps devant la bourgeoisie à nous traiter les uns de traîtres et de renégats, les autres de fous et de criminels ? Ne nous ferons-nous pas, les uns et les autres, crédits de notre bonne foi ? Je le demande : y a-t-il quelqu'un ici qui croie que je ne suis pas socialiste ? Dans cette heure qui, pour nous tous, est une heure d'anxiété tragique, n'ajoutons pas encore cela à notre douleur et à nos craintes. Sachons nous abstenir des mots qui blessent, qui déchirent, des actes qui lèsent, de tout ce qui serait déchirement fratricide. Je vous dis cela parce que c'est sans doute la dernière fois que je m'adresse à beaucoup d'entre vous et parce qu'il faut pourtant que cela soit dit. Les uns et les autres, même séparés, restons des socialistes ; malgré tout, restons des frères qu'aura séparés une querelle cruelle, mais une querelle de famille, et qu'un foyer commun pourra encore réunir. ".

Ludovic-Oscar Frossard le 28 décembre 1920 : " Nous pouvons nous demander si dans quelques heures, le moment des séparations tant redoutées ne va pas se produire. (...) Comment ne serais-je pas troublé, moi qui aperçois dans les rangs de mes adversaires d'aujourd'hui mes amis de toujours ? Un long passé de luttes communes nous lie les uns aux autres. Aux heures troubles de la guerre, nous avons combattu ensemble dans un accord absolu de pensée. Voici que des divergences nous séparent maintenant. Et mon émotion s'accroît encore à la pensée que ce grand parti va sans doute se briser et que nous allons demain nous dresser les uns contre les autres, non pas, je le crains, dans l'état d'esprit que nous demandait hier notre camarade Blum, mais l'injure aux lèvres et peut-être le poing tendu. (...) À Strasbourg, nous avons rompu avec cette seconde Internationale devenue une Internationale de ministres de rois, de collaboration de classe. (...) J'ai un reproche à faire à certains de mes amis, je le ferai : On ne vote pas l'adhésion à la Troisième Internationale dans la même séance où l'on vote le bloc de gauche avec des radicaux. ".

Jean Longuet le 29 décembre 1920 : " Camarade, si par malheur la scission sortait de ce congrès, si l'édifice que depuis quinze ans et avec tant de peine, le prolétariat français a maintenu et développé, s'écroulait, alors, nécessairement, vous auriez la division en deux tendances, en deux fractions et plus probablement en trois, quatre ou même cinq, comme cela est arrivé dans d'autres pays et comme cela arriverait chez nous. Nécessairement, chacune des tendances, s'il n'y en avait que deux, les différentes tendances groupées en deux courants exagéreraient chacune l'une et l'autre, leur côté prédominant. La tendance de droite tomberait nécessairement, malgré tous les efforts, j'en ai bien peur, au réformisme le plus complet, la tendance de gauche tomberait dans l'impossibilisme anarchique, car il n'y aurait plus de contrepoids. (...) Si, par malheur, nous sortions brisés de ce congrès, il y aurait exagération des tendances extrêmes de part et d'autres ; il y aurait aussi, fatalement, un affaiblissement redoutable de notre force combative, en face de la bourgeoisie, en face de la réaction (...). Croyez-vous, camarades, que, lorsque nous serons déchirés en deux groupes socialistes, en train de se couvrir d'anathèmes et d'injures, les appels réciproques de Blum et de Frossard sur le départ en beauté, et sur la continuation des rapports après la scission, seront entendus ? Mais non ! vous le savez bien que ce sera la lutte, la lutte au couteau, la lutte fratricide... (...) Camarades, la maison bâtie par Jaurès, par Vaillant, par Guesde, allons-nous la laisser tomber ? Nos mains débiles vont-elles la laisser détruire ? Je reconnais que pour la sauver, il faut du courage, de ce courage dont parlait Jaurès dans l'un de ses plus beaux discours lorsqu'il disait : "Le courage, c'est de ne pas livrer sa volonté au hasard des impressions et des forces". Il disait aussi : "Le courage, c'est d'aider la vie et de regarder la mort d'un regard tranquille, d'aller à l'idéal et de comprendre le réel, agir et aller aux grandes causes sans savoir la récompense que réserve à notre effort l'avenir fécond... le courage, c'est de chercher la vérité de l'avenir, c'est de ne pas subir la loi du mensonge...". Ce courage, camarades, je vous supplie de l'avoir. ".

La Fondation Jean-Jaurès a cité le 9 décembre 2010 un extrait du discours du socialiste André Le Troquer lors de la mort de Marcel Cachin en 1958, rappelant la préparation du congrès de Tours et le voyage d'étude de Ludovic-Oscar Frossard et Marcel Cachin à Moscou : " Le parti m'avait confié la tâche d'assurer l'intérim du secrétariat général pendant l'absence de Frossard et, le 11 août 1920, j'étais à la gare du Nord pour accueillir les deux voyageurs à leur retour de Russie. Je trouvai Frossard encore un peu réticent, mais Marcel Cachin était enthousiaste, résolument décidé... Dès les premiers propos de Marcel Cachin, j'avais été frappé par l'extension inattendue, et qui me paraissait grosse de menaces, qu'il donnait à la formule de Karl Marx : "La force est la grande accoucheuse de l'histoire". Je lui opposai une autre phrase célèbre qui me venait à l'esprit, que je crois vraie, qui était celle d'un des chefs de notre Révolution française, c'est "qu'on ne porte pas la liberté aux autres peuples à la pointe des baïonnettes". ".

Aussi sur le blog.

Sylvain Rakotoarison (19 décembre 2020)

http://www.rakotoarison.eu

Pour aller plus loin :

Le congrès de Tours.

Trotski.

Le Pacte germano-soviétique.

Liliane Marchais.

Georges Marchais.

Fais les valises, on rentre à Paris !

Gaston Plissonnier.

Jean Ferrat.

Roland Leroy.

Georges Séguy.

Le communisme peut-il être démocratique ?

Karl Marx.

Claude Cabanes.

Michel Naudy.

Paul Vaillant-Couturier.

La Révolution russe de 1917.

Jacques Duclos.

Staline.

Front populaire.

Jean Jaurès.

Léon Blum.

https://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20201229-congres-tours-communistes.html

http://rakotoarison.canalblog.com/archives/2020/12/19/38714789.html