" C'est la République elle-même triomphante, République, certes conservatrice ou opportuniste, qui cherche à oublier le meurtre rituel qui est à ses origines, la manière dont elle s'est imposée dans le chaos de la défaite de Sedan. Curieux oubli, par les plus hautes figures de la République, de cet épisode sombre et sanglant, de cette "curée froide" oùs la République fut, avant tout, la défense de l'ordre. " (Christian Poncelet, le 4 juin 2003).

Ce n'est pas un homme de gauche qui a prononcé ce discours de commémoration, mais bien un ancien ministre gaulliste. Il y a une étrangeté toute française à observer que l'on commémore plus facilement le 150e anniversaire de la Commune de Paris, qui a commencé par l'insurrection parisienne du 18 mars 1871, que le 150e anniversaire de la proclamation de la Troisième République par Gambetta, le 4 septembre 1870, pourtant date fondamentale dans notre histoire moderne. À l'exception de la période sous l'Occupation (juillet 1940 à août 1944), la République, après bien de laborieuses tentatives pendant près d'un siècle (juin 1789 à septembre 1871), est parvenue finalement à s'imposer. C'était loin d'être acquis. Le Président Emmanuel Macron a heureusement honoré la date du 4 septembre par un discours important sur les valeurs républicaines au Panthéon.

La maire de Paris Anne Hidalgo a ainsi prévu de participer à une cérémonie le 18 mars 2021 au square Louise-Michel (dans le 18 e arrondissement de Paris) pour marquer le coup et la mairie de Paris a organisé une cinquantaine d'événements pendant soixante-douze jours (on ne se croirait pas en pleine crise sanitaire). Les événements ont eu lieu du 18 mars 1871 au 28 mai 1871. Je ne suis pas sûr (je suis sûr du contraire) que la mairie de Paris ait fait autant pour honorer la Troisième République.

Alors, évidemment, beaucoup de militants de la gauche archaïque se réfèrent encore aujourd'hui à cet épisode de la Commune de Paris. Épisode raté mais surtout épisode cruel, noir ou plutôt rouge comme le sang plus que comme l'étendard. Je pense que c'est une erreur d'imaginer cette "séquence" (selon l'expression journalistique moderne) comme une "séquence" uniquement "de gauche".

Car l'histoire est plus compliquée que ce simplisme politicien. Une évidence que cette complexité. Ainsi, le gaulliste Christian Poncelet, Président du Sénat, a inauguré le 4 juin 2003 la plaque commémorative des fusillés de la Commune, dans le jardin du Luxembourg, prouvant ainsi que l'ensemble de la classe politique assumait cette période tragique de l'histoire, de la droite à la gauche. La mémoire n'appartient à personne.

Son discours était d'ailleurs assez consensuel : " En même temps, sans doute, pas de République sans Commune de Paris. Si le peuple de Paris n'avait pas, avec violence, pris les armes, fait sentir qu'il grondait toujours, qui sait si les partisans de la restauration monarchique ne se seraient pas sentis plus libres et assurés dans leurs projets ? C'est grâce à la Commune de Paris, peut-être, que Thiers, et d'autres après lui, sont arrivés à la conclusion que la République était le régime qui divisait le moins, le seul contre lequel le peuple dangereux ne se lèverait pas un jour en armes. ".

C'est étrange à quel point même Christian Poncelet parlait de "peuple de Paris" pour parler des insurgés de 1871 (voir plus loin sur la représentativité réelle des communards). Cela confirme en tout cas que l'événement a durablement marqué le destin national.

En effet, la Commune est avant tout une "séquence" de l'histoire de France, pas la plus belle et sûrement pas la plus constructive si ce n'est qu'elle a construit un imaginaire dont on est encore prisonnier aujourd'hui dans les rapports sociaux, ce qui est peut-être le principal handicap français dans l'activité économique par rapport à des partenaires comparables. Au-delà de l'histoire, l'influence culturelle (plus que politique) de la Commune de Paris a aussi débordé les frontières nationales et a été marquante parmi les nations (ne serait-ce que par le nom de baptême d'un groupe de musique comme Les Communards, le groupe britannique de Jimmy Somerville, mais pas seulement, évidemment). Aux États-Unis, les citoyens étaient informés au jour le jour de l'évolution des événements et ce fut même parmi les plus grands événements de 1871 pour la presse américaine.

Le marxisme a tenté de récupérer le mouvement et y a probablement réussi, mais à l'origine, Karl Marx n'était pas très chaud pour ce mouvement désordonné et anarchiste qui oubliait d'être patriotique : " Une partie de la gauche derrière Marx n'a que peu de considération pour ce soulèvement peu scientifique, mal organisé, si spontané, si éloigné de la révolution théorique, aussi éloigné que les spartakistes pouvaient l'être des bolcheviks. Une sorte de mépris des professionnels pour les amateurs. " (Christian Poncelet).

La récupération de la Commune de Paris par l'ultragauche a toutefois été faite très rapidement sous la Troisième République, en semblant croire que cet épisode a marqué le clivage entre la gauche et la droite, entre le "peuple" et les "Versaillais" (en oubliant que les Versaillais font partie du peuple autant que les "autres") et évidemment, entre le prolétariat et le grand capital, manichéisme simplificateur complètement anachronique en désormais plein Vingt et unième siècle.

Pourtant, ce manichéisme reste encore très présent. Par des petites mesquineries stupides. Par exemple, le classement de la basilique du Sacré-Cœur de Paris comme monument historique. Les écologistes de Paris ont réclamé il y a quelques semaines de reporter ce classement prévu en été 2021 par le préfet d'Île-de-France. Et ce classement sera effectivement reporté après 2022 malgré le soutien de la Ministre de la Culture Roselyne Bachelot à ce classement.

L'épisode de la Commune de Paris a façonné les institutions républicaines à la façon d'un négatif photographique.

Ainsi, depuis la Constitution du 27 octobre 1946 (Quatrième et Cinquième Républiques), les premiers mots sont pour dire clairement : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. ". C'est très instructif d'y voir accoler en premier le mot "indivisible". Cela provenait de cette tentative de sécession de la Commune de Paris. Rappelons qu'il n'y a pas de texte constitutionnel très affirmé pour la Troisième République, juste des lois constitutionnelles les 24 et 25 février 1875 et 16 juillet 1875 qui n'abordent pas la nature du régime politique sauf dans l'unique mention du Président de la République, si bien que la phrase citée sur l'indivisibilité de la République ne pouvait être inscrite en 1875 (à une époque où la restauration monarchique était encore le plus probable du devenir national).

Autre conséquence, la suppression de la fonction de "maire de Paris" entre 1871 et 1977, fonction trop importante qui a été rétablie, malgré de nombreuses réticences et oppositions (notamment des gaullistes, ironie du destin !), par le Président Valéry Giscard d'Estaing (son principal rival Jacques Chirac en a profité pour l'occuper dès 1977 et cela a été un formidable tremplin politique et électoral).

Le 4 juin 2003 toujours, Christian Poncelet reliait la Commune de Paris, l'indépendance nationale et l'influence de la France ainsi : " Les insurgés de la Commune de Paris envoyaient aussi un message à l'Europe, celle qui ne s'était jamais habituée à la Révolution française, à la République, aux prétentions de la Grande Nation, à la laïcité, à l'idée même de Nation que nous avons inoculée à tout le continent, bref à une Europe qui ne s'était pas habituée aux ingrédients de notre exception culturelle. Ils faisaient entendre aux autres pays d'Europe que le peuple de France, quoique humilié par la défaite, ne se laisserait pas imposer un régime par l'extérieur. ".

Et de terminer ainsi : " Oui, le sacrifice de dizaines de milliers d'insurgés de la Commune, massacrés avec une sauvagerie stupéfiante par leurs compatriotes, oubliés par l'histoire officielle, parfois mal considérés jusque dans les rangs des théoriciens du mouvement ouvrier, n'a pas été inutile. Oui, le sacrifice des misérables, guidés par des Blanqui ou des Louise Michel, qui furent plus des anti-héros que des héros, des perdants sublimes à la postérité fragile, oui, ce sacrifice n'a pas été inutile. ".

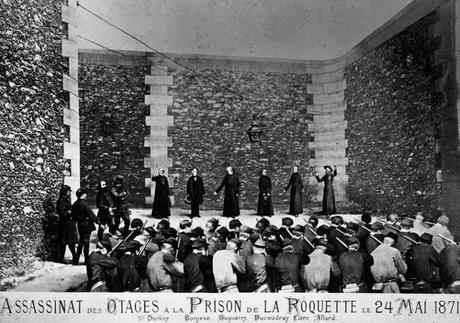

Le bilan humain fut désastreux, effroyables, dans les deux camps. Les insurgés ont assassiné des centaines d'otages, surtout des religieux, comme Mgr Georges Darboy, l'archevêque de Paris, arrêté le 4 avril 1871 et assassiné le 24 mai 1871 avec l'abbé Gaspard Deguerry, curé de la Madeleine, et Louis-Bernard Bonjean, premier président de la Cour de Cassation, également des officiers (dès le début de l'insurrection), et toutes personnes soupçonnées d'être des traîtres ou des espions (régime de Terreur de l'époque robespierriste). Mais ce furent les communards qui ont payé le tribut le plus lourd avec plusieurs dizaines de milliers de victimes, souvent exécutées sans procès. Les estimations vont de 5 000 à 30 000 morts, parmi les fédérés, environ 1 000 morts parmi les Versaillais.

Rappelons très succinctement les faits. Et avant, disons-le clairement : il est faux de parler d'une collusion entre Thiers et Bismarck. Vouloir comparer cette période (février-mars 1871) à celle de l'Occupation (juin-juillet 1940) serait un contresens historique : Thiers n'est pas Pétain et Bismarck n'est pas Hitler. S'il fallait faire des comparaisons, il faudrait plutôt comparer Thiers à Talleyrand en 1815.

L'armée de Napoléon III était en déroute et les troupes prussiennes étaient aux portes de Paris. Le Second Empire s'était délité et Gambetta a proclamé la République le 4 septembre 1870. A pris le pouvoir un gouvernement de Défense nationale (présidé par le général Trochu, dont Victor Hugo a dit que c'était le participe passé de trop choir !). En déroute, le gouvernement a quitté Paris et s'est installé à Bordeaux. Bismarck a proposé une paix négociée, ce qui a été accepté par le gouvernement républicain. L'armistice franco-allemand a été signé le 28 janvier 1871 à Versailles par Bismarck et Jules Favre, Ministre des Affaires étrangères (Gambetta voulait continuer le combat).

Cependant, Bismarck, homme d'État responsable et soucieux d'une paix durable, a souhaité que son interlocuteur fût un gouvernement français légitime et pas un gouvernement provisoire sans légitimité. Des élections législatives ont donc été organisées (précipitamment) pour former un gouvernement démocratique. Les électeurs se sont choisi une assemblée à majorité monarchiste et celle-ci, réunie à Bordeaux et présidée par Jules Grévy, a proposé le 16 février 1871 à Thiers de diriger le gouvernement et surtout, par son expérience et son autorité internationale et intellectuelle, de négocier les conditions de la paix avec les Allemands. Thiers était un orléaniste libéral, classé au centre gauche avant Napoléon III, et dans l'opposition sous l'empire.

Donc, insistons lourdement sur ce point : Thiers n'était pas un dictateur, il n'était pas un conservateur dans le sens actuel que l'on donne à ce mot. Thiers a été démocratiquement désigné à la tête du gouvernement, et s'il est conservateur, c'est simplement par sa formule (ultérieure) où il a renoncé à la monarchie (qu'il soutenait originellement) pour encourager une "République conservatrice". Cette expression était un oxymore puisque être républicain, à cette époque, était être minoritaire, être révolutionnaire (ou quasiment) et évidemment, être "de gauche".

Thiers a donc été désigné comme sauveur de la patrie en 1871 au même titre que Clemenceau en 1917, que De Gaulle en 1944 et en 1958. Un homme providentiel, soutenu par la plupart des forces politiques parce qu'il avait la stature de représenter la France devant l'Histoire.

L'accord passé entre Thiers et Bismarck n'était donc pas une collusion politique (les forces conservatrices contre les ouvriers, c'est absurde de l'imaginer), mais un accord de paix "classique" entre deux pays, l'Allemagne (unifiée) et la France, avec un pays vainqueur et un pays vaincu (d'où les dettes, et surtout, la perte de l'Alsace-Moselle). Le traité de paix définitif fut signé le 10 mai 1871 à Francfort par Thiers et Bismarck après la ratification du préprojet par les députés français le 1 er mars 1871 par 546 voix pour, 170 contre et 23 abstentions.

Pendant le temps des négociations, et même avant, les troupes prussiennes avaient assiégé durement la ville de Paris pendant quatre mois et l'armistice devait permettre à ces troupes, avant de repartir, de parader le 1 er mars 1871 dans les rues de Paris. Or, les Parisiens, qui avaient combattu fièrement l'ennemi, ne voulaient pas ce triomphe et se sont sentis humiliés.

Le 18 mars 1871, Thiers, voulant faire revenir le gouvernement de Bordeaux à Paris, a décidé de confisquer les 227 canons présents à Belleville, dans le 18 e arrondissement. Une décision que n'ont pas comprise les Parisiens qui, pour certains, les avaient payés eux-mêmes par souscription et les considéraient comme les leurs. Cette date a donc marqué l'insurrection de ce qui est devenu la Commune de Paris. Les insurgés ont alors dressé des barricades pour défendre la ville.

Évaluant les forces en présence, Thiers et son gouvernement ont prudemment quitté Paris et se sont installés à Versailles. Les insurgés, qui ont tué deux officiers retenus en otages le jour même, ont rejeté la légitimité nationale. C'est important de rappeler, pour bien comprendre, qu'il s'agissait là d'une véritable sécession faisant opposition à un gouvernement démocratiquement élu. Pendant deux mois et demi.

Livrés à eux-mêmes, les émeutiers parisiens s'en sont remis à une trentaine de militants (des jacobins nostalgiques, des utopistes, des socialistes, des anarchistes) qui se sont retrouvés à l'Hôtel de Ville en plein désordre et qui ont décidé de faire des élections municipales. Rappelons qu'être anarchiste à cette époque ne signifiait pas être pacifiste ni non-violent, au contraire : quelques années plus tard, un Président de la République fut assassiné par un anarchiste, et un autre anarchiste a même posé une bombe au Palais-Bourbon. Les mœurs politiques étaient beaucoup violentes qu'aujourd'hui.

Le gouvernement s'est adressé le 20 mars 1871 aux Parisiens ainsi : " Des hommes malintentionnés, sous prétexte de résister contre les Prussiens, qui ne sont plus dans vos murs, se sont constitués les maîtres d'une partie de la ville. ".

Un comité central de la Garde nationale dirigeait la ville jusqu'à l'installation, le 28 mars 1871, du conseil de la Commune. Les insurgés ont organisé de premières élections des 92 membres du conseil de la Commune le 26 mars 1871, mais elles sont très peu suivies. Il y a eu une forte abstention, seulement 229 167 votants sur 484 569 (soit 47,3% de participation). À la suite de désistements, démissions et autres, des élections complémentaires ont eu lieu le 16 avril 1871 pour élire 32 nouvaux conseillers, avec seulement 20% de participation. Finalement, malgré ces dernières élections, seulement 85 personnes ont siégé à ce conseil, très favorables aux insurgés. Une commission exécutive fut installée le 29 mars 1871, puis remplacée par un comité de salut public le 1 er mai 1871, à l'appellation rappelant la sinistre mémoire de la Terreur.

Le 19 avril 1871, dans une déclaration solennelle au peuple français, le conseil de la Commune a présenté sa philosophie politique : " L'unité politique, telle que la veut Paris, c'est l'association volontaire de toutes les initiatives locales, le concours spontané et libre de toutes les énergies individuelles en vue d'un but commun, le bien-être, la liberté et la sécurité de tous. ". Qui n'approuverait pas une telle déclaration de principe ?

De nombreux bâtiments furent incendiés et détruits par les communards durant cette insurrection, en particulier : l'hôtel particulier de Thiers (place Saint-Georges), l'Hôtel de Ville, le Palais des Tuilerie (siège de l'empereur), la Bibliothèque impériale à l'aile nord du Louvre, le Palais de Justice, la Conciergerie, le Palais d'Orsay, le Palais-Royal, le Ministère des Finances (rue de Rivoli), le Palais de la Légion d'honneur, la colonne de la place Vendôme, la maison de Prosper Mérimée (rue de Lille), la maison de Jules Michelet (rue d'Assas), le musée de la Manufacture des Gobelins, les Magasins-Réunis, l'église Saint-Eustache, le Théâtre du Bataclan, le Théâtre du Châtelet, le Théâtre lyrique, les docks de la Villette, etc.

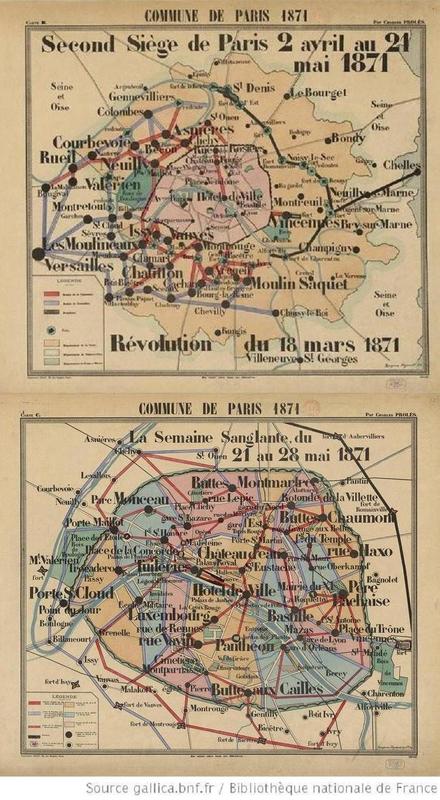

Les troupes versaillaises ont commencé la reconquête de la capitale à partir du Mont-Valérien qu'elles ont occupé à partir du 21 mars 1871, bénéficiant d'un vide dans la stratégie de la Garde nationale (insurgés). Elles ont assiégé la ville de Paris. Sortant à peine du premier siège par les Prussiens, ce second siège était très difficile à vivre, on mangeait les rats, la nourriture et l'eau devenaient très rares, etc.

Le 8 mai 1871, Thiers a fait afficher dans tout Paris cet avertissement : " Nous avons écouté toutes les délégations qui nous ont été envoyées, et pas une ne nous a offert une condition qui ne fût l'abaissement de la souveraineté nationale devant la révolte. (...) Le gouvernement qui vous parle aurait désiré que vous puissiez vous affranchir vous-mêmes... Puisque vous ne le pouvez pas, il faut bien qu'il s'en charge, et c'est pour cela qu'il a réuni une armée sous vos murs... (...) Si vous ne réagissez pas, le gouvernement sera obligé de prendre, pour vous délivrer, les moyens les plus prompts et les plus sûrs. Il le doit à vous, mais il le doit surtout à la France. ".

Thiers a tenu à avoir le soutien, dans son action répressive, des "grands" républicains de l'Assemblée, en particulier Gambetta, Jules Favre, Jules Grévy, Jules Ferry, qui, comme Thiers, craignaient que la Commune menaçât la République face à une assemblée majoritairement monarchiste.

L'aventure des insurgés s'est finalement terminée par l'assaut des Versaillais, lors de la "Semaine sanglante" du 21 au 28 mai 1871 qui fut particulièrement meurtrière. Thiers déclara le 15 mai 1871 : " Paris sera soumis à la puissance de l'État comme un hameau de cent habitants. ". Courageuse, Louise Michel demandait sa part : " Puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'ait droit qu'à un peu de plomb, j'en réclame ma part, moi ! Si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi ! ". Déportée en Nouvelle-Calédonie, elle a survécu trente-trois ans à cette tuerie. Les derniers combats ont eu lieu dans le cimetière du Père-Lachaise.

Il est intéressant à se focaliser sur quelques personnalités républicaines pendant cette période trouble. Ainsi, Victor Hugo n'a pas participé à la Commune, il était un éphémère député de Paris élu le 8 février 1871, arrivé presque en tête des mieux élus des quarante-trois députés de Paris, juste après Louis Blanc mais avant Gambetta, Garibaldi, Thiers, etc. Victor Hugo démissionna de son mandat de député le 8 mars 1871 pour protester contre l'Assemblée qui n'avait pas respecté Garibaldi. Victor Hugo était au Père-Lachaise le 18 mars 1871, jour de l'insurrection, pour enterrer son fils Charles (mort d'une apoplexie fulgurante), où il rencontra Gustave Courbet qui fit partie de futurs dirigeants de la Commune (une sorte de ministre de l'éucation).

18 mars 1871 : " Au cimetière, dans la foule, j'ai reconnu Millière [qui fut fusillé par les Versaillais], très pâle et très ému, qui m'a salué (...). Une large main s'est tendue vers moi et m'a dit : "Je suis Courbet" (...). J'ai vu une face énergique et cordiale, qui me souriait avec une larme dans les yeux (...). C'est la première fois que je vois Courbet. ". 28 mai 1871 : " Gustave Courbet, prisonnier, s'est empoisonné. Il est mort (...). Je regrette Courbet. ". 5 juin 1871 : " Cissey, général, a fusillé à lui seul plus de six mille insurgés prisonniers. ". 14 juin 1871 : " Bonne nouvelle. Courbet n'est pas mort. ".

Victor Hugo ne fut pas candidat aux élections municipales du 26 mars 1871 ni du 16 avril 1871. Réfugié à Bruxelles (à la rue des Barricades !), il en fut expulsé parce qu'il avait annoncé qu'il accueillerait tout réfugié communard. Il s'exila alors à Luxembourg et a recueilli Marie Mercier qui lui a raconté la répression à Paris et l'a inspiré pour écrire certains poèmes de "L'Année terrible" publié en 1872. Il inspira la loi d'amnistie votée bien plus tard.

Intéressant aussi fut le comportement politique de Clemenceau pendant la Commune. Considéré comme de l'extrême gauche (républicain rédical), il était le maire du 18 e arrondissement et fut élu député de Paris le 8 février 1871. Le 1 er mars 1871, il a demandé à ses compatriotes d'éviter tout violence lors de l'entrée de l'armée prussienne à Paris. Lors de l'insurrection du 18 mars 1871, Clemenceau fut neutre, et faisait office de médiateur entre Thiers et les insurgés, leur suppliant (en vain) de ne pas assassiner les deux officiers retenus en otages.

Clemenceau fut détesté par les insurgés, ces derniers l'ont limogé de son poste de maire du 18 e arrondissement le 22 mars 1871. Aux élections municipales du 26 mars 1871, Clemenceau fut balayé en recueillant seulement 752 voix sur 17 443 votants ! Il démissionna de ses mandats de conseiller municipal et de député de Paris le 27 mars 1871, puis quitta Paris le 10 mai 1871, puis, poursuivi par Thiers, il s'est fait oublier en Vendée et, en passant par l'Alsace, retourna à Paris le 15 juin 1871, après la chute de la Commune. Battu aux élections du 2 juillet 1871, il fut élu conseiller municipal de Paris le 30 juillet 1871, réélu le 29 novembre 1874, et fut élu président du conseil municipal de Paris du 29 novembre 1875 au 24 avril 1876.

Les suites de cette insurrection furent judiciaires et politiques.

D'une part, des dizaines de milliers d'insurgés furent jugés et condamnés par des conseils de guerre créés par la loi du 7 août 1871. Selon le rapport du général Félix Antoine Appert déposé le 20 juillet 1875 par le Ministre de la Guerre, le général de Cissey, " 46 835 individus [ont été] jugés par les conseils de guerre : 23 737 personnes ont bénéficié d'une ordonnance de non-lieu pour des raisons humanitaires ; ils en ont condamné 11 450 ; ils ont prononcé 2 445 acquittements et 7 213 refus d'informer. Les 13 450 condamnations se répartissent de la façon suivante : 10 137 à la suite de jugements contradictoires et 3 313 par contumace. Sur les 10 137 jugements contradictoires, il y a eu 95 condamnations à la peine de mort (finalement seules 23 personnes furent fusillées après examens des recours par la commission des grâces constituée au sein de l'Assemblée Nationale [loi du 17 juin 1871]) ; 251 aux travaux forcés ; 1 169 à la déportation dans une enceinte fortifiée ; 3 417 à la déportation en Algérie ou en Nouvelle-Calédonie ; 4 692 à la réclusion ou à l'emprisonnement ; 332 bannissements ; 117 à la surveillance de la haute police ; 9 à l'amende et 55 enfants de moins de 16 ans furent envoyés dans une maison de correction. ".

D'autre part, après bien des tentatives parlementaires infructueuses, une loi d'amnistie très attendue par de nombreux députés républicains comme Henri Brisson, Clemenceau, Charles Floquet, Alfred Naquet, François-Vincent Raspail, etc., fut enfin adoptée le 11 juillet 1880 par 312 voix pour et 136 voix contre, grâce au soutien de Gambetta (qui occupait alors le perchoir).

Au-delà de la mémoire de très nombreuses personnes qui ont péri pendant ces soixante-douze jours de sécession (insurgés, otages, Versaillais), c'est "l'expérience politique de la Commune" qui a marqué les esprits et la mémoire collective, une "expérience" comme le fut plus tard le Front populaire. À la différence près qu'il n'y a eu aucun reste politique de la Commune de Paris même si elle a été le précurseur dans bien des domaines : dans la démocratie directe (mais cela nécessiterait un très long développement, disons pour simplifier que cela pourrait anticiper un gouvernement direct des citoyens sur Internet), l'égalité entre les hommes et les femmes (point très important et positif avec le droit de vote des femmes, l'interdiction de la prostitution, l'égalité salariale, etc.), la reconnaissance de l'union libre, la séparation des Églises et de l'État (reprise en 1905), la réquisition des logements vacants, la remise des loyers depuis l'automne 1870, le droit de vote des étrangers, la lutte contre le travail clandestin, la création de coopératives, etc.

Ce fut aussi une période de bouillonnement politique et intellectuel, également éditorial avec la création de nombreux journaux politiques, certains très influents, en particulier : "Le Cri du peuple" de Jules Vallès, "Le Mot d'ordre" d'Henri Rochefort, "Le Père Duchêne" d'Eugène Vermersch, "Le Vengeur" de Félix Pyat, etc. Cela dit, la liberté de la presse était très relative sous la Commune et fut restreinte dès le 18 avril 1871, avec l'interdiction de publier des articles favorables à Thiers (vingt-trois journaux furent interdits de publication) : la notion de démocratie directe s'est ainsi fracassée concrètement contre le mur de la pluralité des opinions !

Parce qu'elle a échoué, parce qu'elle s'est trompée de siècle, parce qu'elle a eu un siècle de retard sur la manière et un siècle d'avance sur le fond, la Commune de Paris n'est plus qu'une période symbolique, au lieu d'être une période fondatrice comme les insurgés auraient voulu qu'elle le fût. Elle ne pouvait être stable dans la mesure où ce fut Paris contre la France.

Certains ont tenté de comparer les gilets jaunes aux communards. Force est de constater que les communards étaient nettement mieux organisés et beaucoup plus déterminés que les gilets jaunes dont le seul leitmotiv était de contester pour contester, sans rien proposer de constructif, ni mouvement politique, ni même de politique de fond. En ce sens, la Commune de Paris reste une sorte de singularité hors du temps dans l'histoire de France, ce qui ne peut qu'accentuer son caractère... romantique sinon mythique.

Aussi sur le blog.

Sylvain Rakotoarison (14 mars 2021)

http://www.rakotoarison.eu

Pour aller plus loin :

Rosa Luxemburg.

La Commune de Paris.

Le Front populaire.

Le congrès de Tours.

Georges Mandel.

Les Accords de Munich.

Édouard Daladier.

Clemenceau.

150 ans de traditions républicaines françaises.

https://rakotoarison.over-blog.com/article-sr-20210318-commune-de-paris.html

https://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/la-commune-de-paris-et-la-231561

http://rakotoarison.canalblog.com/archives/2021/03/15/38866600.html