Lors de la 37ème édition des Etats généraux du documentaire de Lussas (17-23 août 2025), une série de films se déroulant à Gaza a été programmée alors que le festival n’avait pas montré de film palestinien en 2024.

En 2006, le conflit israélo-libanais, avec son lot de massacres, avait provoqué une polémique, le festival cherchant à contrebalancer une programmation de films israéliens prévue de longue date par des films libanais et palestiniens. Une pétition notamment signée par les réalisateurs Raidu Mihaelanu, Cédric Klapisch et Solveig Anspach reprocha aux Etats généraux de nourrir « l’incompréhension voire la haine ». Des cinéastes israéliens retirèrent leur film par solidarité et par désaccord politique, ou bien parce qu’ils pensaient que le climat ne favorisait pas une vision sereine de leur œuvre.

Il s’agissait pourtant de films critiques envers la politique d’ostracisme et de colonisation israélienne et ses conséquences au quotidien. En 2025, l’heure n’est plus à cette « thérapie contre les guerres« , ce dialogue que préconisait alors à Lussas le cinéaste Avner Faingulernt, qui fût à la tête du département Art du cinéma et de la télévision du collège d’enseignement supérieur Sapir de Sderot, situé à la frontière de Gaza, ouvert aux étudiants palestiniens et sur lequel Oswald Lewat a réalisé un passionnant documentaire. Sapir a subi de lourdes pertes le 7 octobre 2023. C’est tout le festival qui s’est demandé ce que le cinéma pouvait faire face au génocide en cours. Lors d’une rencontre publique, le cinéaste israélien Eyal Sivan a insisté sur la légitimité du BDS (boycott, désinvestissement et sanctions) et notamment du boycott culturel de tout œuvre financée par l’Etat d’Israël. Le collectif « la Palestine sauvera le cinéma » a demandé au festival de se « positionner publiquement pour l’arrêt immédiat du génocide », et s’est réuni en assemblée générale.

Mais que peut le cinéma et que peut un festival si ce n’est faire des films et les montrer ? Put Your Soul on Your Hand and Walk de l’Iranienne Sepideh Farsi, largement médiatisé lors de sa projection à ACID au festival de Cannes et en sortie le 24 septembre 2025 dans les salles françaises, a ainsi été projeté en soirée dans le plus grand espace, le plein air (700 places) : l’émouvant récit de près d’un an d’échanges en visio entre la réalisatrice et une jeune photographe, Fatma Hassona, qui vivait à Gaza et en chroniquait le quotidien avec un grand sens du cadre, mais a perdu la vie à 25 ans dans sa maison, victime comme dix membres de sa famille d’une bombe le 16 avril 2025, juste après l’annonce de la sélection du film à Cannes. Cela en modifie la perception, mais ne change rien au fait qu’on ne peut oublier son énergie, sa générosité, sa force de vivre, son désir de voyager et d’apprendre.

Une programmation spéciale Palestine présentait sur une journée trois démarches de cinéma, accompagnées par la poétesse Doha al-Kahlout, née en 1996 à Gaza. Comment témoigner du génocide en cours alors qu’on est à distance, Gaza étant interdite aux journalistes ou cinéastes étrangers ? Dans A Gaza (2024, 102′), Catherine Libert relaie les images tournées par des contacts sur place, et adopte donc les yeux des Gazaouis. Dans quelques pauses face à la mer, elle évoque « les âmes errantes qui viendront nous hanter« , nous qui sommes « obligés à penser la perte de notre humanité« . Dédiées « aux morts et à ceux qui reconstruiront« , les terribles images de cette chronique sont-elles différentes de celles des réseaux sociaux ? Souvent tournées par des journalistes prenant des risques énormes, elles ne sont cinéma, c’est-à-dire prise de distance et construction d’une expérience, que par leur montage, leur agencement de centaines de fragments (300 heures de rushs), ce travail en continu et en autoproduction de la réalisatrice avec Fred Piet et Hana Al Bayaty pour être au plus près du réel et « nommer » les choses, au diapason de la tribune de 300 écrivains parue le 26 mai 2025 dans le quotidien Libération. Car il s’agit de lutter contre les lavages de cerveaux de la propagande, ces mots qui servent « à justifier l’injustifiable, nier l’indéniable, soutenir l’insoutenable« . Et les remplacer par ces cerfs volants au-dessus de la plage de Gaza, sur les mots du poète Refaat Alareer, tué à Gaza le 6 décembre 2023 par un bombardement israélien : « Si je dois mourir / tu dois vivre / pour raconter mon histoire / […]. Si je dois mourir / que cela apporte de l’espoir / que cela soit un conte ».

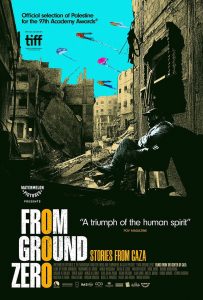

Catherine Libert était absente car elle tourne en Egypte les témoignages des Gazaouis réfugiés. « Nous ne pouvons plus nous contenter du mot horreur« , écrivaient aussi les écrivains. C’est exactement ce que font les cinéastes Gazaouis. La très heureuse initiative de Rashid Masharawi, né à Gaza et qui y a perdu de nombreux membres de sa famille, From Ground Zero[1], rassemble 22 très courts métrages tournés sur place entre janvier et juin 2024, entre les exodes forcés et les bombardements. Sorti dans les salles françaises le 12 février 2025, le film n’a guère attiré plus d’un millier de spectateurs[2]. Ce sont pourtant des gestes de cinéma forcément inégaux mais riches non seulement de leur empreinte du réel mais aussi des rêves face à l’enfermement mortifère. Chacun a son idée pour communiquer son vécu et ce qu’il ressent. No signal de Mohammad Al Sharif montre un homme qui essaye de soulever les décombres sous lesquels son frère est en train de mourir, que sa fille a entendu au téléphone. Dans Sorry Cinema, Ahmed Hassouna montre qu’il a tourné durant quatre ans et demi un long métrage qui a obtenu un prix dans un festival sans qu’il puisse sortir de Gaza pour l’accompagner, et finit par brûler son clap pour pouvoir se chauffer. Il y a les histoires d’enfants qui ne peuvent étudier, qui ne savent où aller se réfugier, qui disent leur épuisement ou qui font des cauchemars à cause de leurs noms écrits par leur mère sur leurs bras et jambes pour les identifier en cas de malheur… Il y a aussi, dans Everything is fine de Nidal Damo, ce comédien qui se prépare tant bien que mal pour jouer un stand up mais qui trouve la salle détruite et qui le fait finalement dans un grand sourire pour les enfants entre les tentes. Ou bien, dans Hell’s Heaven (le paradis de l’enfer) de Karim Satoum, le gars qui se réveille dans un sac mortuaire et retrace comment il en est arrivé là. Ou encore celui qui raconte comment il a trois fois échappé à la mort dans la même journée (24 Hours, d’Alaa Damo). Il y a les films qui décrivent les gestes de la vie (recycler l’eau, chercher la nourriture), et ceux qui rêvent de danser, ou de faire de la musique plutôt que de ressasser le malheur comme dans No d’Hana Eleiwa. Cela va jusqu’à l’animation, les marionnettes ou l’expérimental pour aller au-delà du réel afin de conjurer le désespoir. Ce sont là des personnes et non des chiffres. Ces films se complètent, se répondent, s’enrichissent les uns les autres. Surtout, ce sont des gestes de cinéma, donc d’existence, de vie, de résistance, d’une incroyable résilience, une façon de dire : « nous sommes là et nous ne partirons pas« .

Kamal Aljafari est né en 1972 à Ramla, en Israël, et vit en Allemagne depuis ses études de cinéma à Cologne. Il détourne volontiers les images. Que ce soit celles de l’armée israélienne dans Paradiso XXXI, 108 (2022, 19′), une parodie des entraînements militaires, ou bien celles des archives palestiniennes saisies par les Israéliens à Beyrouth et mises en ligne un temps sur internet. Le travail cinématographique est dès lors de donner une nouvelle vie à ces images, ce qu’il fait dans A Fidai Film (Un film combattant, 2024, 78′, Tanit d’or aux JCC 2024) en élaborant un contre-récit. Il s’agit alors de restituer la vie et le combat des Palestiniens tout en rejetant (dégradant à l’image) la vision coloniale que peuvent véhiculer certaines images pour restaurer une mémoire déformée ou effacée. Sous le poids de l’actualité, il retrouve des cassettes miniDV tournées en repérages en 2001 en compagnie d’un guide local, Hasan. Cela donne With Hasan in Gaza : la recherche d’un ancien compagnon de prison qui devient un parcours du nord au sud de Gaza. Que sont devenus ces enfants qui vibrent de vitalité, ces adultes qui se résignent, ces femmes qui déploient leur colère car le danger et la précarité s’installent ? C’est en effet en 2001 que le Hamas commence à lancer des roquettes à partir de Gaza, et qu’Israël répond par des bombardements. Un long passage dans le film concerne le suspens de voir si l’armée va répondre aux mortiers mais elle semble plus intéressée à suivre un match de basket à la télévision ! La musique de Simon Fisher Turner correspond à la vie grouillante de Gaza autrefois tandis que les musiques ajoutées résonnent de la culture populaire : Georges Koros, Oum Khaltoum ou Nagat El-Sagheera. A la lumière des événements, ces images souvent paisibles deviennent tragiques.

[1] Ground zero indique en anglais l’endroit précis où a lieu l’explosion.

[2] https://www.allocine.fr/film/fichefilm-1000008919/box-office/

L’article Lussas 2025 / 1 : urgence Palestine est apparu en premier sur Africultures.