De sa formation académique, Picasso gardera toute sa vie le souvenir. Les classiques le hantent, il en admire certains, s’interroge devant leurs toiles tout en s’attachant, dans sa propre peinture, à détruire les formes et les normes établies. Pour lui, l’admiration n’a rien à voir avec le respect figé d’une œuvre ou d’un artiste qui conduit à réaliser des copies serviles, des « à la manière de » stériles ; l’esprit créateur n’est pas une nécropole où s’entasseraient, dans une atmosphère glacée, les toiles des grands maîtres que recouvrirait progressivement la poussière. Tenter de saisir la quintessence d’une œuvre, son secret, chercher à l’interpréter, à en livrer d’autres visions, à lui donner d’autres vies, tel pourrait être le sens de l’interrogation d’un peintre qui disait : « S’il y avait une seule vérité, on ne pourrait pas faire cent toiles sur le même thème ».

Picasso et les maîtres, aux Galeries nationales du Grand Palais, rassemble 210 toiles, dessins et gravures. L’exposition organise une confrontation permanente entre les œuvres de peintres classique (Greco, Vélasquez, Goya, Chardin, Ingres, Courbet, Degas, Cézanne, Titien, Van Gogh, etc.) et la relecture qu’en fit Picasso. Cette relecture, si elle se nourrit d’influences, relève cependant de la subversion, à travers le détournement, la dénaturation, la déstructuration, voire le pastiche, ce pastiche dont Félicien Marceau disait, parlant de l’écriture, qu’il était « l’expression suprême de la critique littéraire ». Une définition que l’on peut facilement transposer à l’art pictural : un peintre médiocre, maîtrisant la technique, peut produire une copie acceptable… qui ne sera jamais qu’une copie ; il faut en revanche une rare connaissance de l’art pour réaliser un vrai pastiche.

Cette « peinture de la peinture » très personnelle se retrouve déjà dans un dessin où le jeune artiste de 18 ans inscrit « Yo, el Greco » (Moi, el Greco), à la manière des anciens rois d’Espagne qui ne signaient pas leurs lettres de leur prénom, comme les souverains de France, mais d’un « Yo, el Rey » (Moi, le Roi) plein de superbe. Elle se devine dans toute son œuvre, parfois en creux, en forme de clin d’œil, parfois d’une manière plus explicite.

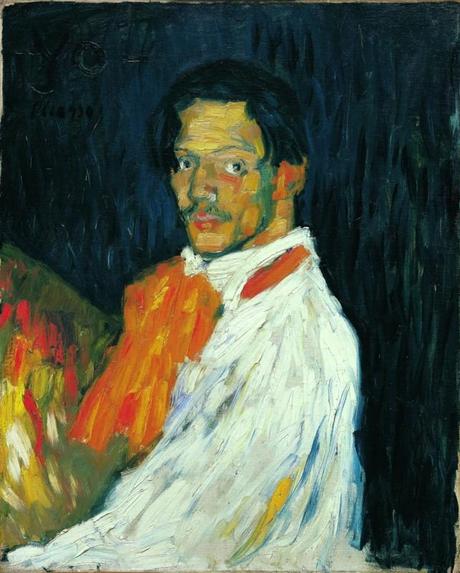

L’autoportrait Yo Picasso de 1901 rappelle, dans la pose comme dans le regard, le portrait de Jorge Manuel Theotokopulus de Vélasquez (vers 1600); le Meneur de cheval nu (1905-1906) semble bien proche du Saint-Martin partageant son manteau avec un pauvre du Greco (vers 1597); la structure cubiste de l’étonnant Homme à la guitare (1911-1913) reprend celle du Saint François d’Assise dans sa tombe de Zurbarán (vers 1630); la Nature morte au crâne de mouton (1939) se présente comme une relecture de la Nature morte à la tête de mouton de Goya.

C’est toutefois à partir des années 1950 et jusque dans les années 1970 que Picasso donnera la pleine mesure de son travail de réflexion, à travers des variations de plusieurs toiles célèbres qui sont un peu à la peinture ce que les savoureux Exercices de style de Raymond Queneau sont à la littérature. Cette démarche fascine d’autant plus qu’à cette période de sa vie, le peintre n’a plus rien à prouver ; il maîtrise son art, il a pleinement conscience, et depuis longtemps, que son œuvre domine le monde après l’avoir révolutionné. Peut-être est-ce pour cette raison, finalement, qu’il s’attaque à quelques chefs-d’œuvre d’une manière souvent humoristique, ironique – sacrilège, diront certains – mais aussi fort sérieuse. L’artiste peut donner l’impression de s’amuser (et il ne s’en prive pas), il ne s’en livre pas moins à une véritable démarche de recherche.

Dans son Salon de 1846, Baudelaire, s’attaquant à la sculpture avec toute l’ironie de sa jeunesse, écrivait : « Elle est en même temps vague et insaisissable, parce qu’elle montre trop de faces à la fois. » Les toiles de Picasso, comme celles de Marcel Duchamp (le Jeune homme triste dans un train ou le Nu descendant un escalier, par exemple), avaient, à cet égard, changé l’esthétique en profondeur et rejoint la sculpture en montrant, dans un espace plan, plusieurs faces d’un même sujet. La démarche de Picasso, dans ses variations sur un thème, paraît se situer dans un tout autre contexte. A partir d’une toile connue, il donne l’impression de vouloir en extirper d’autres « faces » d’interprétation, issues d’un regard qui se placerait sous plusieurs angles de pensée (y compris dans et derrière le tableau), de vouloir confronter son langage pictural à celui des maîtres qui l’ont précédé. Meurtre du père, réécriture picturale, cannibalisme, ultime interrogation sur l’art ? Sans doute tout cela se mêle-t-il dans cette expérience unique. Cette préoccupation n’est probablement pas due au hasard, puisque la période qui l’occupe est aussi celle du triomphe d’un autre mode d’expression : l’art abstrait.

Ainsi, trouvera-t-on une relecture de la Maja desnuda de Goya dans le Nu couché jouant avec un chat (qui aurait tout aussi bien pu reprendre l’Olympia de Manet, la présence commune du chat dans les deux toiles pourrait le suggérer) ou de l’Odalisque en grisaille d’Ingres dans le Nu couché de 1967. On pourrait aussi citer des œuvres de Rembrandt, de Poussin, de Cranach…

C’est toutefois autour de trois œuvres emblématiques que Picasso effectuera ses plus importantes variations. Au Grand Palais, on retrouvera le portrait, avec les Ménines de Vélasquez qui donnèrent lieu, en 1957, à 44 toiles dont plusieurs sont rassemblées en salle 6. Au Louvre (salle Denon), ce sont les travaux autour d’une scène d’intérieur, les Femmes d’Alger de Delacroix (15 peintures et de multiples dessins réalisés en 1955) qui sont en partie exposés. Enfin, au musée d’Orsay, l’intérêt se porte sur une scène de plein air, le Déjeuner sur l’herbe de Manet dont Picasso disait en 1932 – étrange prémonition : « Quand je vois le Déjeuner sur l’herbe, je me dis, des douleurs pour plus tard. »

Le peintre travaille sur le sujet dès 1954, mais c’est entre 1960 et 1962 qu’il s’y consacre avec constance. Il crée une quarantaine de tableaux, sans compter les dessins, maquettes et gravures autour de cette toile, fondatrice de la peinture moderne et objet, à son époque, d’un retentissant scandale. L’ensemble des versions exerce sur le spectateur une réelle fascination. Sous ses brosses, l’œuvre vit, évolue, prend des formes nouvelles jusqu’à d’ultimes synthèses ; les couleurs changent, certains personnages disparaissent ou s’estompent légèrement, les poses se modifient, les physiques se déstructurent, l’image de la femme se distend, s’étire ou, parfois, se résume aux archétypes symboliques de la féminité, comme dans les représentations préhistoriques (sculptures ou reliefs pariétaux) ; les jeux de leurs regards semblent raconter une autre histoire, inventer des dialogue inédits. Au cours de juillet 1961, Picasso renoue avec l’une des sources primitives de Manet, le Jugement de Pâris de Marcantonio Raimondi, en restituant leur nudité à tous les protagonistes. Grave, ironique, énigmatique ou farceur, le pinceau du maître tire de l’œuvre de Manet tant de variations qu’il fait penser au travail d’artistes contemporains jouant, devant leurs écrans, de palettes graphiques et de logiciels. Cette image, liée aux nouvelles technologies, peut sembler anachronique, elle n’en reflète pas moins la transposition de ce que Picasso définissait lui-même, avec les moyens dont il disposait de l’expérience esthétique, voire ludique, qui était la sienne :

« Supposons que l’on veuille copier Les Ménines purement et simplement, il arriverait un moment, si c’était moi qui entreprenait ce travail, où je me dirais : qu’est-ce que cela donnerait si je mettais ce personnage-là un peu plus à droite ou un peu plus à gauche ? Et j’essaierais de le faire, à ma manière, sans plus me préoccuper de Vélasquez. Cette tentative m’amènerait certainement à modifier la lumière ou à la disposer autrement, du fait que j’aurais changé un personnage de place. Ainsi, peu à peu, j’arriverais à faire un tableau, Les Ménines, qui, pour un peintre spécialiste de la copie, serait détestable ; ce ne seraient pas Les Ménines telles qu’elles apparaissent pour lui sur la toile de Vélasquez ; ce seraient mes Ménines.»

Cette démarche fut clairement appliquée au Déjeuner sur l’herbe. L’ironie de l’histoire voulut qu’en 1932, le critique Camille Mauclair eût choisi d’opposer Manet à Picasso, au détriment, naturellement, de ce dernier : « Il y a en ce moment à Paris un parfait repoussoir à l’exposition Manet, une exposition de M. Picasso, peintre espagnol établi à Paris où il a inventé le cubisme. Il a commencé par avoir du talent. Puis il a voulu avoir du génie, et son talent s’en est allé. » Pauvre Mauclair qui appelait de ses vœux, en 1944, l’autodafé de ce qu’il nommait « l’art Ubu » pour ne pas dire « l’art dégénéré », fils spirituel (si l’on peut dire) de Gustave Planche et de Bathild Bouniol ! S’il avait tenu chronique en 1863, nul doute qu’il eût participé au concert d’invectives contre le Déjeuner sur l’herbe, tableau jugé par un critique de l’époque « aussi malsain par la conception que trivial par l’exécution ».

Naturellement, les variations de Picasso choquèrent quelques pharisiens, les mêmes, souvent, qui virent le spectre de la sénilité dans l’extraordinaire production d’œuvres érotiques que le peintre réalisa dans les dernières années de sa vie. Les toiles réunies dans les trois expositions du Grand Palais, du Louvre et du musée d’Orsay me feraient plutôt penser à cette belle phrase de Philippe Sollers, dans son livre Picasso, le héros : « On a envie contre la levée de boucliers des dévotes et des dévots et, devant l’incroyable tollé indigné ou gêné des cléricaux de tous bords ayant accueilli ces tableaux, de parler comme Eschyle du « rire ensoleillé des dieux. »

Illutrations : Yo, Picasso, 1901, collection particulière, © Succession Picasso, 2008 - Vélasquez, L’Infante Marie Marguerite, Musée du Louvre - L’Infante Marie Marguerite, Museu Picasso, © Succession Picasso, 2008 - Goya, Nature morte à la tête de mouton, Musée du Louvre - Nature morte au crâne de mouton, collection V. et M. Micha, © Succession Picasso, 2008 - Manet, Matador saluant, Metropolitan Museum of Art - Le Matador, Musée Picasso, © Succession Picasso, 2008 - Manet, Le Déjeuner sur l’herbe, 1863, © Patrice Schmidt, Musée d’Orsay - Le Déjeuner sur l’herbe d’après Manet, 27 février 1960, collection Nahmad, © Succession Picasso, 2008 - Marcantonio Raimondi, Le Jugement de Pâris, gravure.

Il y a, chez Picasso, du minotaure, de l’ogre, du cannibale. Les spécialistes le savaient, les amateurs le pressentaient, ceux qui le côtoyaient l’ont parfois dit ; les trois expositions consacrées simultanément au maître au Grand Palais, au musée du Louvre et au musée d’Orsay, du 8 octobre au 2 février 2009, le démontrent à travers une riche réunion d’œuvres parfois méconnues. Cette initiative commune de trois hauts lieux de la culture est une première qu’il convient de saluer et dont on se prend à espérer qu’elle se renouvellera.

Il y a, chez Picasso, du minotaure, de l’ogre, du cannibale. Les spécialistes le savaient, les amateurs le pressentaient, ceux qui le côtoyaient l’ont parfois dit ; les trois expositions consacrées simultanément au maître au Grand Palais, au musée du Louvre et au musée d’Orsay, du 8 octobre au 2 février 2009, le démontrent à travers une riche réunion d’œuvres parfois méconnues. Cette initiative commune de trois hauts lieux de la culture est une première qu’il convient de saluer et dont on se prend à espérer qu’elle se renouvellera.