Référence électronique

Sophie Genet, « L’aliénation dans l’enseignement de Jacques Lacan. Introduction à cette opération logique et à ses effets dans la structure du sujet », Tracés. Revue de Sciences humaines, n° 14, Consentir : domination, consentement et déni, mai 2008 [en ligne], mis en ligne le 30 mai 2009. URL : http://traces.revues.org/index383.html.

L’aliénation dans l’enseignement de Jacques Lacan. Introduction à cette opération logique et à ses effets dans la structure du sujet

Sophie Genet

Résumé

Français

En 1964, Jacques Lacan introduit dans la théorie de la psychanalyse la logique de l’aliénation ou choix forcé. Cette opération préside au fondement du sujet de l’inconscient qui, d’en passer par le champ de l’Autre, n’a d’être que divisé par le signifiant. Les effets de cette aliénation se retrouvent dans les structures de la névrose et de la psychose, dont elle détermine les symptômes. Refoulement et forclusion ont été définis par Sigmund Freud à partir d’un jugement primordial. Lacan formalise cet enseignement en accordant le primat au symbolique, c’est-à-dire au langage.

Plan

L’aliénation ou choix forcé

Les effets de l’aliénation

Le fou, le névrosé et l’homme moderne

Texte intégral

En 1964, alors qu’une opposition virulente au sein de la communauté psychanalytique le prend à partie et le déloge du lieu où il enseigne depuis plusieurs années, Jacques Lacan reçoit l’hospitalité de l’école normale supérieure. Comme il est accueilli par un auditoire accru, rajeuni, moins acclimaté à la clinique freudienne qu’à la pensée philosophique, Lacan décide de reprendre un par un Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse – l’inconscient, la répétition, la pulsion et le transfert – pour montrer en quoi la praxis psychanalytique subvertit le sujet moderne du savoir et intronise le sujet de l’inconscient. Mais, cette nomination soulève la question du statut ontologique de ce sujet qui, de parler, produit un savoir dont les termes lui échappent. Pour exemple : plus j’insiste dans la dénégation – ce n’est pas de ma mère dont j’ai rêvé –, plus j’affirme que c’est bien par la présence, sur fond d’absence, de ce signifiant mère, tombé là comme par hasard, que mes pensées s’agencent en un dit. Pis, à proclamer avec force que cette horrible mégère ne peut être ma mère, c’est mon propre message, boomerang à la trajectoire parfaitement déterminée, qui me revient sous une forme inversée : je suis ton fils, mégère ! À moins que ce ne soit l’injonction – Tu es ma mère, mégère ! – qui commande la mise à mort : Tuez ma mère, mégère ! Et, pourquoi pas, le lourd reproche d’une vie gâchée : Tu hais, ma mère, et j’erre… Ainsi, sous la demande faite à l’Autre de reconnaître mon innocence de sujet – je n’ai jamais pensé des choses aussi terribles sur ma mère ! –, émerge, de mes chaînes associatives, une vive tromperie[1].

L’acte par lequel, dans la situation psychanalytique, l’Autre suspend la réponse qui viendrait garantir au sujet la vérité du savoir qu’il croit détenir sur sa personne, ne peut toutefois pas se comprendre sans la fonction de la coupure. Cette scansion, en poinçonnant d’une ponctuation nouvelle la chaîne du discours, libère des énoncés inattendus. Grâce aux signifiants advenus par surprise, le sujet se déleste de ce savoir-ci pour nouer un rapport, tout autant provisoire, avec ce savoir-là, surgissant d’un côté pour disparaître ailleurs. Il circule d’un signifiant à l’autre, se faisant représenter par l’un pour un autre, soumis à l’impossibilité de se ranger sous la bannière d’un signifiant ultime qui lui donnerait la clé de son être. En somme, sa vérité restera toujours mi-dite[2] : « La psychanalyse, donc, nous rappelle que les faits de la psychologie humaine ne sauraient se concevoir en l’absence de la fonction du sujet défini comme l’effet du signifiant. » (Lacan, 1973, p. 188) Tout comme ils ne sauraient se concevoir sans la dimension du champ de l’Autre, lieu où se produit le signifiant sous la dépendance duquel le sujet vient à se réaliser.

L’utilisation par Jacques Lacan des notions de « dimension », « champ » ou « lieu », pour désigner ce qu’il en est de cet Autre, s’appuie sur une topologie où le processus de circularité ayant cours entre le sujet et l’Autre engendre une béance fondamentale. Dans cette perspective, on ne saurait établir une relation de réciprocité entre ces deux termes, puisque l’Autre n’est pas le semblable réduit, dans une situation quelconque, à une consistance unifiée, mais illusoire.

Ce préalable indique en quoi l’élaboration lacanienne nous conduit sur le terrain d’une logique visant à dégager la psychanalyse d’une conception psychologique ou sociologique des relations humaines, essentiellement appréhendées par le biais de l’individu et de ses interactions au sein d’un groupe. Aussi, quand Lacan propose de nommer aliénation ou choix forcé l’opération qui préside à la naissance du sujet sous la domination du signifiant, ce n’est pas sans chercher à se tenir à distance d’un certain discours théorique alors en voie d’expansion :

Cette aliénation, mon Dieu, on ne peut pas dire qu’elle ne circule pas de nos jours. Quoi qu’on fasse, on est toujours un petit peu plus aliéné, que ce soit dans l’économique, le politique, le psychopathologique, l’esthétique, et ainsi de suite. Ca ne serait peut-être pas une mauvaise chose de voir en quoi consiste la racine de cette fameuse aliénation. (1973, p. 191)

Voici quelques-unes des questions posées à Lacan lors de son séminaire du 3 décembre (…)

5Il est fort probable, à situer ce constat dans son contexte historique, que l’ironie de Lacan prenne ici pour cible, sans toutefois les citer, les penseurs freudo-marxistes dont les idées, après avoir connu un important essor outre-Atlantique, se diffusent au même moment en Europe. Tel est le cas d’Herbert Marcuse qui, dans son essai Eros et civilisation, interroge la « philosophie de la psychanalyse » (1963, p. 18) : celle-ci prône-t-elle une libération de l’homme, soumis à l’exploitation des institutions répressives de la société industrielle, ou le pousse-t-elle plutôt à accepter cette aliénation ? La psychanalyse, doctrine révolutionnaire ou idéologie bourgeoise[3] ?

La question touchant à la finalité de la psychanalyse reste centrale pour Jacques Lacan. Cependant, pour y répondre, il détourne l’aliénation de son usage habituel et l’élève au rang d’opération logique. Comme nous le verrons dans un premier temps, cette aliénation est un vel tout à fait particulier qui pose nécessairement le sujet devant le choix de se soumettre aux lois et aux effets du signifiant, choix forcé donc, duquel résulte, comme pour tout choix, une perte. Dans un second temps, nous préciserons en quoi sa validité opératoire ne se vérifie que dans un après-coup. En effet, il faut que le choix soit effectué, et la perte constituée, pour que l’on puisse affirmer que le sujet est advenu en tant que sujet de l’inconscient, c’est-à-dire qu’il a consenti à accéder au langage, à se laisser diviser par lui.

L’aliénation ou choix forcé

L’aliénation consiste dans ce vel, qui – si le mot condamné n’appelle pas d’objections de votre part, je le reprends – condamne le sujet à n’apparaître que dans cette division, […] s’il apparaît d’un côté comme sens, produit par le signifiant, de l’autre il apparaît comme aphanisis[4]. (Lacan, 1973, p. 191)

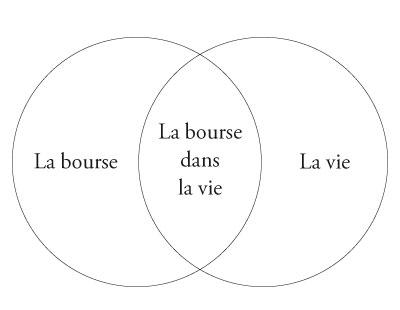

La logique classique distingue deux acceptions du vel, autrement dit de la fonction qui s’écrit avec l’opérateur « ou ». La première, dite exclusive, impose l’obligation de choisir entre deux alternatives, tandis que la seconde, inclusive, signifie soit l’une des alternatives, soit l’autre, soit les deux. Lacan introduit une troisième acception, le vel aliénant, qu’il illustre d’un exemple propre à éveiller l’attention de chacun : la bourse ou la vie ! « Si je choisis la bourse, je perds les deux. Si je choisis la vie, j’ai la vie sans la bourse, à savoir une vie écornée. » (1973, p. 193) Bien que dans les deux cas, le choix induise une perte, il n’y aura pas de commune mesure entre ce qui sera perdu dans l’éventualité où je me prononcerais pour la bourse et dans celle où je me prononcerais pour la vie.

Pour représenter ce vel, Lacan utilise les cercles d’Euler et une opération de la logique symbolique, la réunion. Le schéma n° 1 montre que, si je choisis l’ensemble « bourse », je perds tout. Mais si je choisis l’ensemble « vie », il subsiste le cercle, qui contient les éléments de la vie, amputé de la demi-lune centrale où se trouvent les éléments communs aux deux ensembles, la part de ma bourse dans ma vie. En résumé, et c’est ce qui définira ce vel, quel que soit le choix qui s’opère, la conséquence sera de l’ordre d’un ni l’un, ni l’autre. Reste donc à savoir, puisque l’autre partie disparaîtra inévitablement, sur laquelle portera le choix.

Schéma n° 1

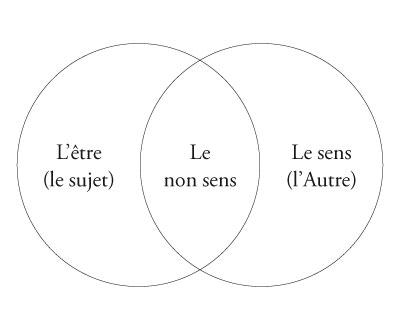

Lacan propose de formaliser par un schéma similaire (schéma n° 2) le vel « de la première opération essentielle où se fonde le sujet » (1973, p. 191) lors de sa confrontation à l’Autre, au lieu du signifiant, communément investi par la mère.

Schéma n° 2

Ce vel s’énonce de la façon suivante : l’être (le sujet) ou le sens (l’Autre). Examinons les conséquences de ces deux options :

Si le choix porte sur l’être, la perte comprendra à la fois l’Autre, la voie du signifiant, et l’entrecroisement des deux cercles. Or, du fait de la rognure qu’elle appose sur la partie de l’être, le sujet échappera aussitôt, tombant dans ce qu’il faut bien appeler un non-sens. Si le choix porte sur l’Autre, la partie de l’être disparaîtra, mais il subsistera le sens écorné de la partie du non-sens qui, selon Lacan, « constitue, dans la réalisation du sujet, l’inconscient » (1973, p. 192).

En d’autres termes, ce vel fondateur conduit inévitablement le sujet – il n’a pas d’autre choix que celui d’en passer par le sens – à surgir, représenté par un premier signifiant (ou signifiant unaire), d’abord dans le champ de l’Autre. Cependant, le signifiant dont il se saisit pour exister (n’importe quel signifiant pris dans le lieu de l’Autre pourra venir occuper cette fonction logique de signifiant unaire, que Lacan écrit S1) ne lui donnera en aucun cas une signification quant à son être[5]. Il viendra le représenter par un autre signifiant (ou signifiant binaire, S2), lequel a pour effet son aphanisis, la disparition du premier signifiant. D’essence aliénante, le couplage primitif S1-S2 amorce le défilé des signifiants à travers lequel le sujet divisé cherchera, en vain puisqu’il est causé par la structure même de l’articulation signifiante, l’unité de son être.

Dans un champ d’objets, aucune relation n’est concevable qui engendre l’aliénation, sinon celle du signifiant. Prenons pour origine cette donnée qu’aucun sujet n’a de raison d’apparaître dans le réel, sauf à ce qu’il existe des êtres parlants. Une physique est concevable qui rende compte de tout au monde, y compris de sa part animée. Un sujet ne s’y impose que de ce qu’il y ait dans le monde des signifiants qui ne veulent rien dire et qui sont à déchiffrer. (Lacan, 1966, p. 840)

Dans cette opération de l’aliénation, Lacan accorde la primauté au signifiant (la parole doit régner quelque part pour que l’enfant puisse parler) bien que, précise-t-il, le sujet « s’y impose » (1966, p. 840). Comment, dès lors, concevoir le paradoxe de ce choix, qui est un faux choix, mais qui appelle le consentement du sujet ?

Avant d’entrer dans cette problématique complexe, il convient de présenter l’opération logique qui boucle ce mouvement circulaire de la relation du sujet à l’Autre, dont nous avons déjà mentionné le caractère asymétrique. Pour désigner cette deuxième opération, Lacan utilise le terme de séparation. Sa caractéristique est de procéder de l’intersection, c’est-à-dire qu’elle est constituée par les éléments appartenant à l’un et à l’autre des ensembles. Ce second temps succède à l’aliénation, car il s’origine dans l’intervalle qui, au sein d’une chaîne signifiante, sépare deux signifiants entre eux. Si deux signifiants sont nécessaires pour que l’aliénation soit efficiente, comment spécifier ces signifiants autrement que par leur différence ? Certes ils se combinent l’un à l’autre, mais un espace subsiste dans l’entre-deux qui participe de la définition même du signifiant. Or, c’est là que vient se glisser un manque. Il me dit ça mais qu’est-ce qu’il veut ? Comme l’explique Lacan, cette interrogation typique dans l’expérience de l’enfant témoigne du fait que celui-ci, interpellé par le discours de l’adulte, cherche dans les inter-stices de ce discours, à appréhender ce qui, « tel le furet » (1973, p. 194), fuit dans les dessous : le désir de l’Autre.

C’est dans l’intervalle entre ces deux signifiants [le couple primitif du vel aliénant] que gît le désir offert au repérage du sujet dans l’expérience du discours de l’Autre, du premier Autre auquel il a affaire, mettons, pour l’illustrer, la mère en l’occasion. C’est en tant que son désir est au-delà ou en deçà de ce qu’elle dit, de ce qu’elle intime, de ce qu’elle fait surgir comme sens, c’est en tant que son désir est inconnu, c’est en ce point de manque que se constitue le désir du sujet. (1973, p. 199)

Parce qu’il lui apparaît sous la forme d’une énigme, le désir de la mère engendre le désir du sujet, à l’horizon duquel se profile une interrogation sur l’objet susceptible de le combler. Ce n’est pas tant d’un défaut de compréhension du sens du discours que provient le vertige, que d’un suspens quant à sa signification : quel objet suis-je pour elle, lorsqu’elle me demande de me laisser nourrir, qu’elle me scrute de son regard ou qu’elle se plaint de l’odeur de mes excréments ? À cette énigme du désir parental, l’enfant répond par une sorte de torsion, puisqu’il fait intervenir le manque de l’opération antécédente relatif à sa propre disparition (ou aphanisis) : peut-il me perdre ? Le fantasme de sa propre perte ou de sa mort, couramment brandi par la suite dans les relations d’amour qu’il entretiendra avec ses parents, correspond ainsi au premier objet que le sujet met en jeu dans la dialectique du désir. La clinique de l’anorexie mentale donne à entendre, dans l’une de ses versions les plus radicales, la consistance de ce fantasme : sa réalisation ultime suppose, en effet, la mort du sujet qui cesse de s’alimenter.

Au joint de ces deux désirs se creuse ainsi une place où l’enfant, pour donner un support à sa propre perte, déposera des objets détachés de son corps. Ces objets pulsionnels (sein, fèces, voix, regard) lui permettront, selon l’équivoque dont use Lacan, de se séparer et de se parer, dans le sens de se défendre. Mais, pour que ce mécanisme puisse s’enclencher, il faut qu’une coupure instaure un phénomène de bords entre les deux signifiants originaires car, pour peu que ceux-ci émergent solidifiés en une masse compacte, l’ouverture du sujet à cette dialectique sera fortement entravée. Cette situation constitue, pour Gabriel Balbo et Jean Bergès, un des modes d’entrée dans la psychose chez ces enfants chez qui « jusqu’à 6 mois tout était bien » (2001, p. 45) :

La mère demande en effet à l’enfant de satisfaire ses besoins. Le fait qu’elle exclue toute demande chez lui confère à sa propre demande la propriété d’être extra-langagière, […] de ne porter qu’un message de besoin. […] Cette demande revient donc à celle de se taire : je lui dis ma demande, et je m’en vais. Ce qui reste de ceci dans le comportement courant, c’est : « On ne parle pas la bouche pleine », ou : « On ne parle pas à table », contrainte à se taire où la satisfaction d’un besoin doit être payée du prix de s’exclure du langage. (2001, p. 45)

C’est à cette question des effets de l’aliénation que nous allons, maintenant, nous intéresser. Comme nous l’avons dit, ce choix qualifié par Lacan de « forcé » relève du paradoxe, puisqu’il impose au sujet d’en passer par les signifiants de l’Autre. Or, en soumettant le sujet aux lois de la parole et du langage, cette opération détermine aussi les rapports du sujet à son symptôme. Nous tenterons ainsi de montrer ce qui distingue, en termes de structure, la névrose de la psychose.

Les effets de l’aliénation

Pour Jacques Lacan, l’aliénation désigne la première opération logique grâce à laquelle se fonde le sujet mais dont on ne peut que constater les effets dans l’après-coup, c’est-à-dire dans ce qu’elle induit comme « positions subjectives de l’être » (1973, p. 223).

La conséquence principale de ce vel, pour autant que le choix ait porté sur le sens, concerne la division subjective qui se définit de la façon suivante : lorsque le sujet apparaît quelque part – au niveau du signifiant unaire – comme sens, il disparaît ailleurs – au niveau du signifiant binaire – comme non-sens. Ainsi, ce second signifiant porte la mort du sujet, son impossibilité d’en passer par le sens pour accéder à une signification complète de son être. Ce signifiant, dès lors qu’il emporte avec lui la part chue de l’être, constitue, selon Lacan, le point central du refoulement originaire, de l’Urverdrängung freudien, et le point d’attrait par où seront possibles tous les autres refoulements.

Pour illustrer une manifestation de la division subjective, suivons le déroulement d’une séance de thérapie psychanalytique. Tom (12 ans) se plaint d’avoir du mal à lire et à écrire. Dans le même temps, il s’affaire en dessinant un drapeau sous lequel il note le nom d’un pays, le « Mali », qu’il prononce à plusieurs reprises. Il y a là quelque chose de curieux, parce que Tom n’a aucun lien avec ce pays. Pourtant, lorsque je reprends à haute voix cette inscription, une équivoque signifiante émerge : le mâle lit / le mal lit. Le sourire de Tom montre qu’il n’est pas resté sourd à cette lecture, mais elle semble le laisser indifférent. Il n’en veut rien savoir, davantage préoccupé par son dessin : « Je veux ajouter “en force… le Mali en force”, mais je sais pas comment ça s’écrit ! » Comme je lui suggère d’essayer, il écrit en fen, et me demande de lire sa graphie. Ce que je fais : « enfant ». Cette fois-ci, sa production l’interpelle directement, car elle le laisse suspendu à un non-sens étrange : « Pourquoi j’ai écrit ça ? » Alors qu’il corrige en fen par en force, je l’interroge : « Tom, qui vous traiterait encore comme un enfant, alors que vous seriez en force ? » Sa réponse fuse : « Ma mère ». Je poursuis : « Mais qui lui aurait mis ça dans la tête ? » Il hésite : « Je sais pas, mon père… Mais lui dirait jamais ça ! » Le signifiant en force a ainsi ouvert la voie pour que le second signifiant en fen / enfant, refoulé, fasse son apparition. Celui-ci indique ce qu’est Tom pour sa mère, quand il l’entend dire de lui : « Cet enfant lit mal ». En classe, il s’efface sous cet énoncé maternel, sa tête se vide, car celle de sa mère reste pleine : elle sait. Cependant, le signifiant enfant ne dit pas tout de l’être de Tom. Bien au contraire, il le divise comme sujet, puisque son usage diffère selon le discours auquel il se réfère. Cette différence traverse la phrase : « mon père… Mais lui dirait jamais ça ! » qui pose, à Tom, la question fondamentale de son désir aux prises avec l’énigme du désir de sa mère, comme de celui de son père[6].

L’opération de l’aliénation, du fait qu’elle est logique et non psycho-logique, permet de comprendre pourquoi Lacan qualifie également l’inconscient freudien de logique. S’il est déterminé de cette façon, c’est qu’il ne doit être confondu ni avec le lieu romantique des divinités obscures, ni avec l’imagination censurée qui, mise au jour grâce à des jeux parfaitement codifiés, fascinait les surréalistes. Il n’est pas plus constitué d’un symbolisme en attente d’un traducteur dont la technique, semblable à celle des oniromanciens de l’Antiquité, procéderait par l’inscription d’une équivalence arbitraire entre deux symboles : vous avez rêvé que vous buviez une tasse de lait, ça signifie que vous voudriez que votre mère vous nourrisse. Il va sans dire que, dans ce cas, le traducteur ne saurait questionner en quoi son savoir, affreux et impérial, pourrait participer activement à ma noyade.

Soutenir, à l’instar de Jacques Lacan, que l’inconscient freudien est structuré comme un langage suppose que les lois qui le régissent, parce qu’elles sont celles du langage, produisent des effets dans les chaînes du discours. Cette position a souvent été interprétée comme un coup de force théorique par rapport à l’enseignement freudien. On retrouve, par exemple, cet argument sous la plume d’Alain Juranville, lorsqu’il écrit :

[qu’]une vérification expérimentale [de l’inconscient], située par Freud dans la cure analytique était essentiellement impossible, la seule possibilité de démonstration était alors [pour Lacan] de déduire l’inconscient du langage. On sait que c’est ce qu’a fait Lacan, en avançant le thème du signifiant. (2003, p. 15)

Or, une lecture attentive des textes de Sigmund Freud atteste de son intérêt pour l’articulation signifiante du discours, bien avant que celle-ci ne soit mise à l’ordre du jour par la linguistique moderne. À preuve, le contenu de cette lettre adressée à Wilhelm Fliess le 22 décembre 1897, au moment de ce qu’il convient d’appeler son auto-analyse. Freud y présente le cas d’une jeune patiente qui, bien qu’arrivée au terme de ses études de couture, est tourmentée par la représentation de contrainte suivante : « Non, tu ne dois pas t’en aller, tu n’as pas encore fini, tu dois faire encore plus, apprendre tout ce qui est possible. » (2006, p. 366) Par association d’idées, la jeune fille raconte un souvenir d’enfance où, alors qu’elle est assise sur le pot mais ne voulant pas y rester, s’impose à elle la même injonction : « Tu ne dois pas t’en aller, tu n’as pas encore fini, tu dois faire encore plus. » (Ibid., 2006, p. 366)

Dans les explications qui accompagnent cette vignette clinique, Freud émet l’idée que seul le mot faire jette un pont entre les deux situations, infantile et actuelle. De plus, il affirme que cette représentation de contrainte, comme toute représentation de contrainte, s’appuierait sur une « indétermination verbale particulière » (ibid., 2006, p. 366) qu’elle déclinerait dans un réseau de significations multiples. Le mot faire aurait, selon cette modalité, connu une transformation dans son utilisation : « La représentation de contrainte fixée naît d’une telle interprétation fondée sur un malentendu de la part du conscient. » (2006, p. 366) Mais, ajoute Freud, « il n’y a pas là que de l’arbitraire » (ibid., 2006, p. 366) et, s’en remettant non sans humour au « flair linguistique » (ibid., 2006, p. 366) de son ami otorhinolaryngologiste, il l’invite à considérer les effets induits, dans le langage courant, par le procédé de substitution d’un mot par un autre. Ce mécanisme ne serait-il pas à l’œuvre lorsque certains mots se trouvent chargés de sens énigmatiques ? Pourquoi, par exemple, le mot argent serait-il porteur d’une puanteur interne ? L’hypothèse linguistique de Freud suggère que le mot schnuzig (sordide) aurait été remplacé par le mot geizig (avare). En conséquence, une formation comme la représentation de contrainte, appartenant au champ de la psychopathologie, pourrait, du fait de son mode de fabrication, se révéler fort proche du processus grâce auquel « des mots prennent une signification figurée dès que se présentent des concepts nouveaux ayant besoin d’être désignés » (ibid., 2006, p. 367).

Notons d’abord comment, pour définir l’inconscient, Freud remet en cause l’étanchéité, considérée alors par tous ses collègues neurologues comme indiscutable, de la frontière entre le normal et le pathologique. Dans tous ses livres fondateurs (L’interprétation des rêves, La psychopathologie de la vie quotidienne, Le mot d’esprit et ses relations à l’inconscient), il ne varie pas, puisqu’il puise son matériel de travail dans les phénomènes les plus banalement partagés : le rêve, le lapsus, l’oubli de nom, l’acte manqué ou encore le mot d’esprit

Attachons-nous, ensuite, à sa technique d’interprétation : il s’appuie, pour interpréter les énoncés associatifs de quiconque (patient ou pas) lui rapporte ces formations attribuées à l’inconscient, sur le déplacement et la substitution de mots, la polysémie, les répétitions phonétiques. On remarquera, par exemple, qu’il ne cherche pas à approfondir la signification de la contrainte obsédante. Il ne pose pas à la patiente des questions du type : comment peut-on « apprendre tout ce qui est possible » ? Sa recherche se concentre sur une pure analyse « linguistique » : quelle relation existe-t-il entre les deux faire ? Il en déduit, ainsi, que ces deux mots – nous dirions, aujourd’hui, signifiants – ne sont pas équivalents : on ne peut pas écrire faire = faire. Elle relève plutôt d’un mécanisme de substitution – nous dirions, aujourd’hui, métaphore – qui est le lieu de passage vers une autre métaphore : la substitution des excréments par le savoir absolu (« tout ce qui est possible »). L’élément substitué est tombé dans les dessous, il a chu dans l’inconscient. Freud découvrira, de cette façon, l’incidence de la pulsion anale dans la sexualité infantile[7].

Pourrait-on, sans risquer une lecture tendancieuse de Freud, parler ici d’analyse structurale du discours ? Lacan s’y autorise, affirmant qu’il aurait même anticipé les recherches de Ferdinand de Saussure ou du Cercle de Prague (2001, p. 403), lesquelles n’ignoraient pas la logique des stoïciens.

Sans doute n’est-ce pas tant dans l’utilisation des outils de la linguistique structuraliste (signifiant, signifié, métaphore, métonymie…) qu’il convient de situer le retour à Freud de Lacan (d’ailleurs, il se servira autant des apports de la logique formelle ou de la mathématique des nœuds) que dans la formulation renouvelée des enjeux de la pratique et de la théorie psychanalytique à partir des dimensions du symbolique, de l’imaginaire et du réel. En effet, cette triade rend possible la différenciation du sujet et du moi[8] (1966, p. 592).

Pour Lacan, le sujet qui parle n’a pas d’être. Divisé par le signifiant, il relève du symbolique. Cependant, dans sa rencontre avec ses semblables, il cherche à conquérir une unité par l’intermédiaire du miroir que ceux-ci lui tendent : ce « moi. Tout cru » (1966, p. 592) est captivé dans l’imaginaire, pris au filet des identifications, grâce auxquelles il soutient son corps d’une consistance narcissique. Le réel, à distinguer fortement de la réalité, est l’impossible qui résistera toujours au sens, dès lors que le sujet aura accès à la symbolisation.

En définitive, le passage par le symbolique établit une ligne de partage. D’avancer dans ce lieu, le sujet tombe sous le coup d’un ordre régi par des lois qui l’engagent dans le lien social, comme dans ses choix sexués. Ces lois, Freud les a reconnues dans le complexe d’Œdipe ou, ce qui est la même chose, dans l’interdit de l’inceste. Désormais, le symptôme du sujet sera indéfectiblement noué aux signifiants qui augurent de sa destinée, parce qu’il a été parlé à travers eux, avant même sa venue au monde. Fils de…, petite-fille de…, beau ou stupide parce que…, sont autant de déterminants sous le coup desquels le sujet aliène son existence.

Le refoulement dit « secondaire », ou Verdrängung, « c’est ce qui se passe quand ça ne colle pas au niveau d’une chaîne symbolique » (Lacan, 1981, p. 97), quand la cohérence interne d’une chaîne symbolique[9] à laquelle le sujet est arrimé rencontre un obstacle à cohabiter avec une autre chaîne tout aussi cohérente.

Alors nous refoulons, de nos actes, de nos discours, de notre comportement. Mais la chaîne n’en continue pas moins de courir dans les dessous, à exprimer ses exigences à faire valoir sa créance, et ce, par l’intermédiaire du symptôme névrotique. C’est en quoi le refoulement est au ressort de la névrose. (Ibid., 1981, p. 97)

Ce refoulement secondaire dépend de la mise en place du refoulement originaire, ou Urverdrängung, apportant témoignage de sa réalisation. Il est à situer au principe des formations de l’inconscient, directement liées aux effets du signifiant.

La dénégation, ou Verneinung, donne la possibilité à la chaîne symbolique refoulée d’être admise dans le discours, à condition qu’elle soit frappée par la marque de la négation. Il s’agit, d’après Freud, « d’une manière de prendre connaissance du refoulé, de fait déjà une suppression du refoulement, mais certes pas une acceptation du refoulé » (1985, p. 136). Pour cette raison, la dénégation substitue, au refoulement, un jugement intellectuel.

Dans son article « La négation », Freud ouvre une discussion ayant pour but d’examiner les critères de la décision rapportée au moi (Ich). Quels sont les ressorts de ce jugement qui condamne une représentation, faute de pouvoir l’admettre sous une forme affirmative ?

Tout d’abord, Freud opère une distinction entre deux jugements : le jugement d’attribution et le jugement d’existence. Le premier prononce qu’une propriété peut être ou non attribuée à une chose. Le second concède ou conteste à une représentation son existence dans la réalité. En ce sens, une dénégation apparue au cours d’une séance de psychanalyse – ce n’est pas de ma mère dont j’ai rêvé – serait un type particulier du jugement d’existence. Mais, Freud fait un pas de plus en décrivant une sorte d’origine pulsionnelle du jugement d’attribution. Cette Bejahung, que Lacan traduira par « affirmation primordiale », préside au départage entre le moi et le non-moi : ce qui est bon, je le mange, je le prends en moi ; ce qui est mauvais, je le crache, je le rejette hors de moi, car « le mauvais, l’étranger au moi, ce qui se trouve au dehors est pour lui tout d’abord identique » (Freud, 1985, p. 137). Bien qu’elle ne comporte pas le symbole de la négation, la Bejahung aboutit à une décision qui induit une forme de négation, puisqu’elle fonde un dedans – ce qui est dorénavant dans le moi n’est pas dans le non-moi – séparé d’un dehors, identique à ce qui, au départ, était le mauvais, l’étranger au moi.

C’est ce temps primaire (au sens originaire) et non pas forcément premier (au sens chronologique) de l’affirmation qui est la condition pour qu’une représentation existe pour le sujet. Dans un second temps, ce qui est représenté au-dedans sera ou non retrouvé au-dehors ; s’il l’est, cela confère une existence à la représentation du dedans. (Rabinovitch, 1998, p. 27)

Or, en assimilant la Bejahung à un jugement, Freud considère que la décision du moi (Ich) précède la séparation d’un intérieur, contenant de représentations agréées par cette instance, et d’un extérieur, engageant le moi dans une épreuve de réalité. De cette déduction logique découlent les deux hypothèses suivantes : d’une part, cette affirmation primordiale correspondrait au refoulement originaire ; d’autre part, les registres du refoulement secondaire et de la dénégation se produiraient en dedans du lieu, là où il y a des représentations, délimité par ce jugement primitif. Parce qu’ils sont tributaires des représentations intériorisées, ces registres laissent des traces dans le discours, ce en quoi les représentations refoulées ou niées pourront être retrouvées grâce au discours.

Cependant, lorsqu’il s’intéresse au phénomène de l’hallucination, Freud constate la nécessité d’en passer par une autre formulation.

À propos de l’Homme aux loups, il note que, durant son enfance, Sergueï Pankejeff avait adopté en face du problème de la castration, c’est-à-dire de la différence des sexes, une attitude très particulière :

Il la rejeta et s’en tint à la théorie du commerce [sexuel, du coït] par l’anus. Quand je dis : il la rejeta, le sens immédiat de cette expression est qu’il n’en voulut rien savoir, ceci au sens du refoulement. Aucun jugement n’était là porté sur la question de son existence, mais les choses se passaient comme si elle n’existait pas. (Freud, 1954, p. 389)

En raison du rejet tout à fait spécial de cette représentation, sa modalité de retour n’emprunte pas la voie du refoulé, mais celle de l’hallucination. Sergueï a alors cinq ans :

Je remarquai soudain, avec une inexprimable terreur, que je m’étais coupé le petit doigt de la main (droite ou gauche ?) de telle sorte que le doigt ne tenait plus que par la peau. Je n’éprouvais aucune douleur, mais une grande peur. Je n’osai pas dire quoi que ce fût à ma bonne, qui était à quelques pas de moi, je m’effondrai sur le banc voisin et restai là assis, incapable de jeter un regard de plus sur mon doigt. Je me calmai enfin, je regardai mon doigt, et voilà qu’il n’avait jamais subi la moindre blessure. (Ibid., 1954, p. 390)

Pour qualifier le mode de rejet de la représentation à l’origine de l’hallucination, Freud utilise, sans vraiment lui donner un statut de concept, le terme de Verwerfung. Sa reprise par Lacan le mettra au centre d’un débat sur la structure de la psychose et, en conséquence, sur ce qui la différencie de la structure de la névrose.

Dans la lexicologie freudienne, les notions provenant du vocabulaire juridique occupent une place non négligeable. Le verbe Verwerfen, qui signifie « forclore », en fait partie. Dans une recherche étymologique très serrée (Rabinovitch, 1998, p. 15-23), Solal Rabinovitch rappelle qu’avant d’être réservé à la sphère juridique, Verwerfung, comme auschliessen, avait pour signification « exclure, priver, chasser, empêcher, bannir, omettre, retrancher, empêcher ». En dernière instance, ces deux termes allient le sens de « enfermer dehors » en barrant un chemin et celui de « rejeter » dans un lieu inconnu.

Ainsi forclore consiste à chasser quelqu’un ou quelque chose hors des limites d’un royaume, d’un individu ou d’un principe abstrait tel que la vie ou la liberté ; forclore implique aussi que le lieu, quel qu’il soit, d’où l’on est chassé, soit refermé à tout jamais. (Ibid., 1998, p. 17)

À partir du xviie siècle, l’usage de la notion de « forclusion » se raréfie pour ne s’appliquer qu’au cadre de la loi. Elle se charge alors d’une connotation temporelle. Un procès jugé « par forclusion » signifie qu’au-delà d’un certain délai, plus rien ne pourra être écrit, dit ou contredit. Alors que la prescription relève d’un temps a posteriori – passé un délai de temps, un crime ne pourra plus être condamné –, la forclusion impose une limite de temps à l’avance.

Enfin, avec l’ajout d’une connotation grammaticale, la forclusion devient une forme particulière de négation. Damourette et Pichon qualifient de « forclusif » la seconde composante d’une négation nécessitée par le « ne » discordantiel : « Ne (ne discordantiel) jamais (jamais forclusif) avoir… fait, vécu, existé, etc. »[10] Cette négation porte sur une double temporalité : elle frappe le moment ultérieur tout en détruisant le moment antérieur dont il dépend.

Si nommer une chose la fait exister, le mode de négation « forclusif » qui relève la première négation phrastique, la discordantielle, détruit la chose au moment même où il la fait exister ; mais il la détruit à la fois dans l’avenir et dans le passé […] Il est en vérité la trace d’une non-existence. (Rabinovitch, 1998, p. 20)

Lacan adopte, pour le passage cité de l’Homme aux loups, la traduction de Verwerfung par « forclusion » en 1953, au moment même où il commente le texte de Freud sur la dénégation[11] avec les catégories du symbolique, de l’imaginaire et du réel. L’écart qu’il y introduit repose, nous l’avons dit, sur la distinction entre le sujet et le moi. En effet, le moi (Ich) de Freud n’est pas celui dont parle Lacan, lequel, relevant de l’imaginaire – mais pas seulement –, se constitue plus tardivement. En conséquence, la prévalence accordée au moi (Ich) par Freud ne peut être maintenue en l’état. Lacan déplace le primat sur le symbolique, c’est-à-dire sur le champ de l’Autre, le lieu du signifiant.

Comment, dès lors, concevoir la forclusion d’une représentation ou, dans la relecture lacanienne, d’un signifiant qui serait au principe de la psychose ?

D’emblée, il faut insister sur le fait que le signifiant forclos suit un destin tout autre que celui du signifiant refoulé, puisqu’il ne laisse aucune trace, juste un trou dans la chaîne signifiante. Comme il n’a pas existé pour le sujet, sa seule voie de retour disponible reste le passage par l’extérieur, le hors-symbolique. Lacan ramasse cette idée dans une formule célèbre : « Ce qui est refusé dans l’ordre symbolique, resurgit dans le réel » (1981, p. 22). Ce seront, par exemple, des voix qui s’imposeront au sujet. Contrairement à n’importe quelle formation de l’inconscient due au refoulement, celles-ci n’engageront pas sa croyance – « Je ne le crois pas ! » s’exclamera le névrosé après avoir fait un lapsus –, mais la certitude inébranlable que leurs significations, dont il se fera l’interprète, le concernent directement.

Faute de cette symbolisation, le rapport au langage du psychotique s’en trouve radicalement modifié :

Comment ne pas voir dans la phénoménologie de la psychose que tout, du début jusqu’à la fin, tient à un certain rapport du sujet à ce langage tout d’un coup promu au premier plan de la scène, qui parle tout seul, à voix haute, dans son bruit et sa fureur comme aussi dans sa neutralité ? Si le névrosé habite le langage, le psychotique est habité, possédé par le langage. (Lacan, 1981, p. 284)

On l’aura compris, c’est dans la première confrontation avec l’Autre que le défaut de symbolisation devra être situé. La forclusion témoigne de ce qu’il y a là, au moment du choix forcé, quelque chose qui manque dans la rencontre avec les signifiants fondamentaux. Bien évidemment, aucune expérience ne permettra jamais d’observer cet instant en acte. Seule l’éclosion du symptôme donnera confirmation de cette faille symbolique. D’autant que nombre de sujets psychotiques s’adaptent aux aléas de la vie quotidienne, sans que rien de cette adaptation n’éveille l’attention de leur entourage. Leur conformité les maintient à flot à plus ou moins longue échéance, dès lors qu’ils ne sont pas appelés à prendre la parole – « tout le contraire de dire oui, oui à celle du voisin » note Lacan (1981, p. 285) –, à répondre d’une place où l’arrimage à ce signifiant se révélerait nécessaire. Mais si l’événement se présente, ils s’engouffreront alors dans la béance que ce trou, dans le symbolique, ouvre sous leurs pieds.

Dans son article « D’une question préliminaire de tout traitement possible de la psychose » (1981, p. 285), Jacques Lacan indique que le signifiant forclos est le Nom-du-Père[12], tout en ajoutant, à la place de l’Autre. En effet, c’est parce qu’il est absent de ce lieu que le sujet se confronte à l’impossibilité de le symboliser.

Nous ne définirons pas ici ce Nom-du-Père. Toutefois, précisons qu’il s’agit d’une métaphore qui, véhiculée par le discours de la mère, oriente son désir vers un autre objet que l’enfant. Il est ce qui profère la loi de l’Œdipe dans la parole maternelle et, de ce fait, ordonne à l’enfant : fais le choix du signifiant, car tu ne seras jamais l’objet de sa jouissance !

Le fou, le névrosé et l’homme moderne

La logique de l’aliénation et de ses effets pose le problème des rapports dans le sujet de la parole et du langage. Dix ans avant le séminaire de 1964, au cours duquel il formalise le vel aliénant, Lacan relevait, dans ces rapports, trois paradoxes qui interpellent directement la psychanalyse, dans sa pratique comme dans son éthique :

– Dans la folie, d’abord, où elle doit entendre « la liberté négative d’une parole qui a renoncé à se faire reconnaître » (Lacan, 1966, p. 279). Une parole absente, en somme, effacée par les stéréotypies d’un discours où « le sujet est parlé plutôt qu’il ne parle » (ibid., 1966, p. 279). Un sujet objectivé dans un « langage sans dialectique » (ibid., 1966, p. 280), qui le pétrifie.

– Dans la névrose, ensuite, dont le symptôme articulé aux lois du langage et des signifiants qui le composent, permet une parole « de plein exercice, car elle inclut le discours de l’autre dans le secret de son chiffre » (ibid., 1966, p. 280).

– Dans l’homme moderne, enfin, dont « la relation du langage à la parole est celui du sujet qui perd son sens dans les objectivations du discours » (ibid., 1966, p. 281).

Ce troisième paradoxe intéresse la psychanalyse née dans une civilisation où domine le discours scientifique et technologique.

À l’instar de Philippe Julien, on relèvera des accents heideggériens dans la description que Lacan fait de ce paradoxe :

De là s’ensuit une œuvre commune où une énorme objectivation circule selon cette triple communication sans frontière : le marché des biens, la migration des familles, l’information médiatique. Or Lacan, reprenant Heidegger, fait un diagnostic : cette œuvre qui envahit travail et loisir à fonction d’occultation du sens particulier de l’existence. L’homme s’y oublie dans la forclusion (c’est le cas de le dire !) de l’interrogation sur son être : que suis-je donc en tout cela ? La question ne se pose même pas. Naissance et mort sont désubjectivées. L’énigme du désir de l’Autre : Che vuoi ? [Que veut-il ?] s’écrase en soucis techniques d’autoconservation, de promotion bureaucratique et de rendements chiffrés. (2003, p. 27)

À l’ombre de tous les self-services qui industrialisent son désir en lui offrant des gadgets de plus en plus sophistiqués sur le plan technique, l’homme moderne cultive sa personnalité élevée au rang d’objet culte autoréférencé : « c’est moi ». Moi-objet dont on mesure, évalue, classe les comportements dans un souci toujours plus grand d’une mise en ordre statistique. Moi objectivé par une démultiplication d’expertises pourvoyeuses d’énoncés prescriptifs ou prédictifs.

Pour exemple, rappelons un récent rapport de l’Inserm sur Les troubles de conduites chez l’enfant et l’adolescent (2005), qui, établissant une relation de causalité entre ces troubles et la délinquance, préconise, dans le cadre d’un dépistage précoce, l’identification des risques pendant la grossesse – « En période prénatale, des facteurs empiriquement associés au trouble des conduites ont été identifiés : antécédents familiaux de troubles des conduites, criminalité au sein de la famille, mère très jeune, consommation de substances psychoactives pendant la grossesse [y compris le tabagisme] » (2005, p. 47) –, ainsi que l’introduction, sur le carnet de santé, d’items pour en repérer les « signes précurseurs » :

Ces items peuvent concerner les différents symptômes du trouble des conduites : les agressions physiques (s’est bagarré, a attaqué physiquement, a frappé, a mordu, a donné des coups de pieds) ; l’opposition (refuse d’obéir, n’a pas de remords, ne change pas sa conduite) ; l’hyperactivité (ne peut pas rester en place, remue sans cesse, n’attend pas son tour). (Inserm, 2005, p. 47)

Compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment, une remarque s’impose quant à la différence fondamentale existant entre le symptôme tel qu’il est décrit dans cet extrait, et celui défini par la psychanalyse, à entendre, plutôt, comme ce qui fait symptôme pour un sujet particulier et non pour le champ social.

Dans l’acception, appelons-la comportementale, du symptôme, le rapport du sujet à la parole et au langage est complètement évacué au profit d’une comptabilisation de « faits » tenus pour objectifs, parce qu’observables.

Mais un acte quel qu’il soit, et a fortiori celui pour un enfant de dire non, a-t-il en toutes circonstances une seule et même signification ? Ôter la dimension signifiante à cet acte, ne témoigne-t-il pas du présupposé que cette manifestation subjective est rabattue au niveau du signal, c’est-à-dire d’une réponse telle qu’elle se produirait chez l’animal ? À preuve, la recommandation faite « [d’]exploiter les travaux sur les petits animaux » (Inserm, 2005, p. 55), rats ou souris. Ces expériences, nous dit-on, « permettent d’étudier certains symptômes du trouble de conduite comme l’agressivité et l’hyperactivité liée aux troubles de l’attention » et, élément déterminant, de « rechercher les facteurs étiologiques de ces symptômes en relation avec l’environnement (stress physique et social) » (ibid., 2005, p. 55). Car, il faut le savoir, il existe chez le rat ou la souris, pendant la puberté, une « période sensible au cours de laquelle la confrontation avec la violence ou l’isolement joue un rôle vulnérabilisant vis-à-vis de l’agressivité » (ibid., 2005, p. 55).

Pour le modèle comportemental, auquel se réfère manifestement ce rapport de l’Inserm, le symptôme ne vaut que s’il est validé par un recueil d’informations effectué au moyen d’une batterie de tests ou de grilles d’évaluation. À l’instar de « L’échelle d’obsession-compulsion de Yale Brown (Y-BOCS) » (Cottraux, 1998, p. 69), qui mesure le « seuil » de gravité d’un TOC (trouble obsessionnel compulsif), la majorité de ces tests est importée des États-Unis et du Canada où le behaviorism (le comportementalisme) domine tout le champ de la psychopathologie. Les résultats obtenus, utilisés d’abord pour arrêter un diagnostic, servent ensuite pour décider de la mise en place d’un traitement pharmacologique ou psychothérapique. Or, si elle est éliminée par les énoncés impersonnels qui composent ces questionnaires, la parole du sujet sera tout autant ignorée par le thérapeute, uniquement préoccupé par le trouble prédéterminé par l’enquête. Le principe général de la thérapie se résume à « l’exposition aux situations provocatrices d’anxiété afin de déconditionner le patient de ses comportements d’évitement. Selon ce principe, l’affrontement actif et conscient est le meilleur moyen de modifier les émotions négatives » (ibid., 1998, p. 173).

Dans son livre, Les ennemis intérieurs, Jean Cottraux explique, à partir du cas d’une patiente dénommée Fausta, comment se déroule une cure basée sur la méthode dite de « l’exposition en imagination » (ibid., 1998, p. 89). Cette jeune femme, « persuadée d’avoir fait un pacte avec le diable pour assurer son bonheur » (ibid., 1998, p. 88) prononce, en son for intérieur, des souhaits de mort à l’égard de ses proches. Comme elle regrette ces pensées, elle les conjure par des signes de croix. Fausta communique avec Satan, « du coup, elle perd plus d’une heure par jour[13] dans des rituels magiques destinés à contrôler ses pensées de possession démoniaque » (ibid., 1998, p. 89). Entreprise sur douze séances, la thérapie vise à démontrer à Fausta que ses croyances magiques n’ont aucun effet dans la réalité. La patiente est invitée à « imaginer qu’elle émet des vœux de mort vis-à-vis du thérapeute, […] à convoquer le démon […] en présence du psychiatre et à porter des objets [qui lui permettent de communiquer avec le diable] sans faire de signes de croix » (ibid., 1998, p. 89). Lorsque, à suivre ces consignes, Fausta est submergée par l’angoisse, le praticien persévère en exigeant qu’elles soient appliquées de façon encore plus stricte :

Au cours d’une séance d’exposition en imagination, je me rends compte qu’elle ouvre légèrement les yeux pour vérifier que je suis bien en vie. Je lui demande de retourner son fauteuil de manière à ne plus me voir et je « fais le mort », c’est-à-dire que je reste sans bouger pendant une dizaine de minutes. Le but est de l’amener à tolérer l’incertitude d’un souhait de mort qui n’est pas suivi de rituel. (Ibid., 998, p. 89)

Solidement campé sur ses positions de maîtrise, le thérapeute comportementaliste se donne pour mission de rallier le sujet aux critères d’une réalité forgée à l’aune de sa propre compréhension du monde. Aussi, il traque, pour mieux les anéantir, « [le] système d’interprétation, [la] Weltanschauung, [la] philosophie de la vie particulière » (Cottraux, 1998, p. 204) dont se soutient chaque sujet, pris un par un. Par-delà l’épiphénomène du trouble, c’est le discours d’une subjectivité qui sera, de fait, condamnée au silence. Pour mener à bien ce projet, on s’autorise à affirmer au patient que sa façon de penser « appartient à un stade normal du développement psychologique entre un et sept ans » (ibid., 1998, p. 204). Ces interventions « rationnelles » n’ont évidemment pas pour but d’humilier l’autre (ou si peu…), mais plutôt de se montrer « utile et rassurant » (ibid., 1998, p. 204) quant à la possibilité qu’il aura, s’il se laisse guider par ce « modèle » (ibid., 1998, p. 176), d’accéder à l’âge adulte ou de raison. Un pas de plus est franchi dans l’objectivation du sujet quand le comportementalisme cherche, auprès de la biologie moléculaire, des arguments pour soutenir l’hypothèse (dont il n’existe pas le moindre début de preuve) d’un soubassement génétique de la personnalité. Comme on suppute à cette entité – qui n’a pourtant pas d’autre consistance que celle, imaginaire, du moi – un substrat inné, le trouble qui la perturbe s’inscrit alors sur le terrain de la défaillance cognitive.

Or, c’est à partir de cette même conception négatrice du sujet qu’on légifère, introduisant pour la première fois en France, avec la loi du 11 février 2005, la notion de handicap psychique.

Désormais, tout enfant présentant des difficultés à l’école, quelle que soit la nature de ces difficultés, devra, s’il a besoin d’être accueilli dans des lieux de soins spécialisés, en passer par la Maison de la personne handicapée (MDPH). Autrement dit, fort peu de chances lui seront offertes de se faire sujet de son symptôme, d’y reconnaître l’effet des signifiants qui l’ont constitué, afin de pouvoir s’en dégager. Sa prétendue déficience, inscrite une fois pour toutes dans le discours de son entourage, viendra boucher le manque à être, issu de l’aliénation, de façon bien plus radicale que les remèdes – médicamenteux ou sociaux – octroyés dans le but de la compenser. Exit l’inconscient et la sexualité infantile, la part depuis toujours exécrée de la découverte freudienne. Bienvenue au fantasme, enfin rendu possible, de l’enfant apuré de tout désir. Innocent certes, mais destiné à une ségrégation d’autant plus violente qu’elle fera obstacle à sa tentative de s’extraire de la jouissance auquel l’Autre le soumet[14].

Tout au long de ce travail, nous avons voulu montrer comment, pour Lacan, l’aliénation désigne une opération logique à situer au fondement de la subjectivité. Parce qu’il passe par le champ de l’Autre, le sujet entre dans le symbolique nécessaire à l’assomption de sa parole. Avant cet acte, il n’était pas. Après cet acte, il aurait pu être si le signifiant ne venait le marquer d’une division irréductible. Telle est la vérité du symptôme que révèle la psychanalyse, annihilant, dans son discours, toute perspective d’accéder à un bonheur harmonieux. Peut-être, comme le dit Lacan à celui qui l’interroge, « vous permettrait [-elle] d’espérer assurément de tirer au clair l’inconscient dont vous êtes sujet. Mais chacun sait que je n’y encourage personne, personne dont le désir ne soit pas décidé » (1974, p. 67).

Bibliographie

Balbo Gabriel, Berges Jean, 2001, Psychose, autisme et défaillance cognitive chez l’enfant, Ramonville, Érès, 154 p.

Collectif (Inserm), 2005, Troubles des conduites chez l’enfant et l’adolescent, Paris, Inserm, 65 p. En ligne : http://ist.inserm.fr/basisrapports/trouble_conduites/

Cottraux Jean, 1998, Les ennemis intérieurs, Paris, Odile Jacob, 262 p.

Escaig Bertrand, 2007, Un autre regard. Revue de liaison trimestrielle de l’Unafam, n° 2, p. 8.

Freud Sigmund, 1954, Cinq psychanalyses, Paris, PUF, 420 p.

— 1985, Résultats, idées, problèmes, t. 2, Paris, PUF, 295 p.

— 2006, Lettres à Wilhelm Fliess, 1887-1904, Paris, PUF, 734 p.

Julien Philippe, 2003, Psychose, perversion et névrose, Ramonville, Érès, 188 p.

Juranville Alain, 2003, Lacan et la philosophie, Paris, PUF (Quadrige), 496 p.

Lacan Jacques, 1966, Écrits, Paris, Le Seuil, 920p.

— 1973, Le Séminaire. Livre XI : Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Le Seuil, 254 p.

— 1974, Télévision, Paris, Le Seuil, 72 p.

— 1981, Le Séminaire. Livre III : Les psychoses, Paris, Le Seuil, 363p.

— 1991, Le Séminaire. Livre XVII : L’envers de la psychanalyse, Paris, Le Seuil, 245 p.

— 1998, Le Séminaire. Livre V : Les formations de l’inconscient, Paris, Le Seuil, 518 p.

— 2001, Autres écrits, Paris, Le Seuil, 610 p.

Marcuse Herbert, 1963, Eros et civilisation, Paris, Minuit, 239 p.

Rabinovitch Solal, 1998, La Forclusion. Enfermés au dehors, Ramonville, Érès, 111 p.

Safouan Moustapha, 2001, Lacaniana, t. 1, Paris, Fayard, 268 p.

Notes

[1] L’objection classique adressée à la psychanalyse, et qu’on ne manquera pas de réitérer à la lecture de cet avant-propos, tient à sa démarche consistant, pour introduire le concept d’inconscient, à exposer une illustration, c’est-à-dire un cas particulier. Or, même à accumuler les vignettes cliniques pour y pointer, une par une, l’irruption d’une formation attribuée à l’inconscient, l’extension à l’universel sera toujours suspectée de relever du domaine de la spéculation. Cette préoccupation traverse, de part en part, l’enseignement de Jacques Lacan, dont le projet radical vise à interroger la place de la psychanalyse dans le champ de la science moderne. La solution qu’il propose pour sortir de l’ornière passe par une formalisation de la pratique, donc par la nécessité de construire un organon susceptible de rendre compte des modalités de fonctionnement de l’inconscient.

[2] Pour Lacan, la vérité est « mi-dite » d’être, non pas partielle, mais dite entre deux signifiants.

[3] Voici quelques-unes des questions posées à Lacan lors de son séminaire du 3 décembre 1969 : « On pourrait commencer à savoir ce que c’est qu’un psychanalyste. Pour moi, c’est un type de flic » ; « Nous avions déjà les curés mais comme ça ne marchait plus, nous avons maintenant les psychanalystes ». « Jacques Lacan, la psychanalyse est-elle révolutionnaire ? » (1991, p. 230-231)

[4] Aphanisis signifie disparition.

[5] Moustapha Safouan rappelle les deux idées qui, émises par Saussure à propos du signifiant, seront reprises par Lacan : « La première est que le signifiant se définit par sa différence avec tous les autres signifiants. La deuxième est l’idée de valeur selon laquelle, en lui-même, le signifiant ne signifie rien en dehors de son pouvoir de signification, laquelle s’effectue grâce à ses connexions de substitution ou de combinaison avec les autres signifiants. » (2001, p. 266)

[6] Le Mali et son drapeau font sens, dès lors qu’ils induisent nombre de significations exotiques. Mais, si la cure empruntait cette direction, le signifiant que Tom a puisé dans le discours maternel resterait hors-circuit. En revanche, l’équivoque induite par ma lecture amorce l’apparition du couplage en force / en fen où se révèlera, pour Tom, l’objet auquel il s’identifie pour répondre à ce qu’il suppose être le désir maternel (il faut préciser que sa mère n’arrête pas d’enfanter). Le signifiant en fen / enfant le fait choir comme sujet. Cependant, en s’appuyant sur le dire du père, il se dégage de cette identification. On peut noter d’ailleurs comment Tom se saisit de mon énoncé sur un plan métaphorique (« Qui lui a mis ça dans la tête ? ») pour introduire un tiers : la fonction du père dans le désir d’enfant de sa mère.

[7] Cette vignette clinique illustre « la séparation » : le sujet laisse choir l’objet fèces en réponse à une demande parentale. Dans la cure, il se pare du signifiant qui le désigne, en lieu et place de sa propre perte.

[8] L’expression anglaise « I have to put myself together » (Je dois rassembler mon moi, me reprendre) donne « à voir » l’assemblage narcissique du moi.

[9] Pour Lacan, la « chaîne symbolique » est la chaîne signifiante.

[10] Cité par Rabinovitch(1998, p. 20).

[11] Auparavant, Verwerfung était traduit par « rejet ». De la même façon, c’est à la traduction de Lacan que l’on doit la préférence portée, aujourd’hui, à « dénégation » plutôt qu’à « négation ».

[12] Dans la suite de son enseignement, Lacan parlera des Nom-du-Père, indiquant ainsi que plusieurs signifiants peuvent occuper cette fonction.

[13] Ce facteur entre en ligne de compte pour engager une cure : « Il faut, au moins, en moyenne, une heure par jour de pensées refusées ou de rituels pour justifier un traitement. » (Cottraux, 1998, p. 67) Toutefois, « il faut savoir que la disparition des rituels sont rares. Ramener le patient en dessous d’une heure par jour, ce qui permet une vie normale, apparaît comme une ambition raisonnable » (ibid., 1998, p. 178). Pour atteindre cet objectif, le thérapeute doit se montrer « souple, ferme, obstiné » (ibid., 1998, p. 177). Il s’agit, en somme, de substituer l’obstination du thérapeute à l’obsession du patient.

[14] « De nombreuses personnes elles-mêmes souffrant de psychoses craignent le mot qui a pour elles l’image d’un futur aboli, et le refusent : “Je ne suis pas un handicapé !” » Ce constat relevé par Bertrand Escaig dans la Revue de liaison trimestrielle de l’Unafam (2007, p.

Auteur

Sophie Genet

Psychanaliste, exerce à l’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique Le Coteau (Vitry-sur-Seine)

Droits

© ENS Éditions

ééé

ééé