A eux seuls, les livres de Philippe Garnier dessinent les contours d’un genre. Plus documentés, solides, moins branleurs que les bouquins français sur le cinéma ou la musique ; moins universitaires, plus originaux et personnels que les grandes sommes « pop » américaines : c’est l’équation Garnier. Les libraires y perdent d’ailleurs leur restant de latin, hésitent entre les rayons Musique, Cinéma, parfois Littérature américaine. « Récemment, le type était tellement paumé qu’il a finalement opté pour la table Succès du mois , à défaut. Dans ce sens, ça m’arrange, raconte Garnier, amusé, dans un bar de Belleville qui désormais m’évoquera toujours Los Angeles. Brouiller les pistes, disait-on… cet homme sait décidemment s’y prendre.

Depuis les années 70 et ses articles dans Rock & Folk puis Libération, il creuse donc ce sillon sans équivalent, entre le maverick et le village d’irréductibles, jamais complètement ricain ni totalement Gaulois. Le piège consisterait pourtant à s’en tenir à ce cliché de « french gonzo veteran » (si cette expression peut signifier quelque chose). Car les livres et les articles de Philippe Garnier n’ont cessé d’évoluer. Même Maquis semble aujourd’hui écrit par un autre. Peu de plumes venues de la presse ont, à ce point, fui les facilités et les ficelles, recherchant sans cesse des histoires qui tiennent le choc. Ce serait particulièrement stupide de rester bloqué sur les années Rock & Folk, même si elles ont marqué et ouvert les esprits d’une foultitude reconnaissante, même si des souvenirs de lecture avec le carnet à portée - pour ne pas oublier les noms cités - reviennent en rédigeant cette introduction.

Le mois dernier, Garnier a publié unlivre renversant, peut-être son meilleur, comme nous l’avons déjà écrit entre les pixels de Gonzai. C’est de ce Freelance dont il faut parler. « Comment écrit-on ça ? », pourrait être la seule question.

Evidemment, il y en a eu beaucoup d’autres. Et, comme il se doit, l’entretien a débuté sur une franche digression, un « hors sujet » taillant droit dans le maquis. Après tout, c’est une interview de Philippe Garnier, non ?

Philippe Garnier: ... C’était le meilleur Cannes que j’ai couvert. Dans la sélection officielle, les « usual suspects », ceux qui viennent tous les deux ou trois ans, ont monté le niveau. Le Audiard est bluffant.

C’est aussi bien que ce qu’on a pu lire ce film d’Audiard ?

Philippe Garnier: Ah oui, tout de même. Il y a une ambition. Ce n’est pas pour rien que les Américains sont restés bouche bée devant. Le film va faire une carrière énorme aux Etats-Unis. Même les moments qu’on lui reproche comme le fantôme, par exemple, j’ai trouvé que c’était réussi. Ca veut dire qu’il n’est pas coincé du sphincter, qu’il ose. En plus, il y va vraiment fort avec son fantôme, il devient même comique. C’est Tavernier qui imagine des fantômes « sérieux », évoquant la guerre de sécession. Et ça ne marche pas du tout. Même si Levon Helm joue le colonel et que j’adore ce type au cinéma. C’est marrant, Levon Helm… Tommy Lee Jones l’a toujours imposé dans ses films. Dans Coal miner’s daughter, Jones a dit : « ça s’appelle coal miner et il n’y a aucun coal miner ! ». Donc il a fait créer le rôle du père. Puis, il a dit : « i know a guy… ».

Levon Helm est un type fantastique. Même ses derniers disques m’ont plu.

Philippe Garnier: Avec sa voix qui fuit ? Les deux premiers albums du Band restent un des rares trucs blancs qui tienne encore vraiment le coup. En les réécoutant, j’ai réalisé à quel point c’était pompé sur Lee Dorsey. Les harmonies viennent directement de Lee Dorsey, New Orleans. Je m’en suis aperçu très, très tard.

Dans le Band, ce qui me sidère encore et toujours, c’est la voix de Rick Danko…

Philippe Garnier: Il peut te faire pleurer à chaque fois, lui. Quel gâchis, le Band, tout de même. Vraiment un gâchis… Leur grande période a duré deux ou trois ans et, ensuite, de la merde. Et The Last Waltz ! L’un pires films sur le rock. Le seul moment valable, c’est avec les Staples singers, enregistré plus tard à Los Angeles.

Donc, cette édition de Cannes valait le coup…

Philippe Garnier: Oui, surtout la sélection Un certain regard. La caméra d’or est formidable. Le film colombien sur ce type qui trimballe un accordéon est réussi. Ca se base sur des concours, des sortes de « battles » entre accordéonistes. Très bon. Et pourtant je déteste l’accordéon sous toutes ses formes.

Même Los lobos ?

Philippe Garnier: Bon, c’est encore ça que je préfère. Ca ne m’empêche pas d’aimer Los Lobos, disons. Sinon, à Cannes, il y avait le film coréen, Mother, qui aurait dû donner lieu à un prix d’interprétation, à la place de cette horreur avec Charlotte Gainsbourg. C’est une arnaque, ce prix. Si « acting », c’est ça... Elle a juste eu l’inconscience de faire confiance à ce metteur en scène. Si elle ne fait pas gaffe, elle va prendre e même virage qu’Harvey Keitel. Lui, on lui dit « chef d’oeuvre par là » et il y court. Il se retrouve chez Angelopoulos, dans des daubes grotesques.

Je m’étais promis de rester axé sur Freelance, c’est réussi… Quand avez-vous décidé d’écrire ce livre ? Quand l’idée est-elle venue ?

Comment ça ?

Philippe Garnier: Disons que j’aime bien raconter une biographie mais vue par un témoin, avec un regard en biais. Un type raconté par sa femme, par son frère… Je ne me vois pas collecter les infos, les documents et écrire la vie du bonhomme, comme « Dieu le père, journaliste ». En plus, si j’ai des témoignages, j’aime bien m’intéresser au témoin lui-même, fouiller de son côté. Ca devient romanesque. Un exemple : dans Honni soit qui Malibu, l’écrivain Nathanael West est vu par un ami de collège qui a calqué sa vie sur la sienne. Il est parti à Paris pour écrire, puis à Hollywood comme scénariste. Quand je l’ai interviewé, il s’est interrogé : « ça fait tout de même le cinquième entretien que je donne sur Pep » - parce qu’il appelait West, Pep. « En aurait-il fait de même pour moi ? » Sa femme, qui nous avait rejoint, ne lui a pas répondu « pauvre con » mais le ton y était : « il ne lisait même pas tes livres quand tu les lui donnais ». Et ce type avait marché toute sa vie dans les pas de West ! Là, ça devient plus riche. Il y a une coloration, un filtre.

Pour Freelance, l’un des témoignages les plus incroyables est celui de Larry McMurtry…

Philippe Garnier: Oui, cette histoire est forte. Larry McMurtry a tout, il a vécu une carrière d’écrivain, de scénariste à succès. Pourtant, il envie encore Lewis qui n’a pourtant pas connu le même parcours. C’est ahurissant.

La lettre de McMurtry que vous placez à la fin est glaçante. « Quand j’ai commencé à devenir plus fameux, la jalousie est entrée en jeu »… Et ce couperet : « I discount the jealousy ».

Philippe Garnier: Oui, on se rend compte qu’il n’a rien oublié. Ce type a eu l’Oscar du scénario (NDR : pour Brokeback Moutain), il pourrait lâcher la bride. Mais, non. Et ça, je trouve que c’est formidable. Au téléphone, il m’a dit , « je vous ai écrit une lettre mais je sais très bien que vous n’allez pas vous en servir ». A côté de leur relation, il y a évidemment ma propre histoire avec Grover Lewis, sa progression. D’abord l’admiration, l’influence déterminante qu’il a eu, puis notre rencontre, l’article que l’on écrit ensemble, un regard plus réaliste, plus critique aussi. Ce n’est pas un livre innocent, béat. Ca m’a donné beaucoup de mal. D’habitude, j’écris mes livres en trois mois mais Freelance m’a pris trois ans. Dans des circonstances particulières mais trois ans tout de même. Et quand j’ai rendu la première version, elle n’était pas publiable du tout.

Pourquoi ?

Philippe Garnier: Parce que j’avais placé l’article avec lequel tout a commencé, par lequel j’ai découvert Grover Lewis, au tout début du livre. Je me disais c’est logique, chronologique même, ça s’imposait. En fait, c’était un rocher énorme – 35 pages tout de même- qu‘il fallait contourner ou attaquer à la pioche pour parvenir jusqu’au livre. Problème d’accès énorme. Laurent Chalumeau m’a dit qu’il ne fallait pas conserver cette forme ; qu’elle gâchait l’ensemble. J’ai repris le début. Et puis, j’ai aussi enlevé des passages de Grover Lewis, j’ai accepté d’en mettre moins.

Mais vous conservez son article sur Mitchum en intégralité. C’est un peu le pivot du livre.

Philippe Garnier: Totalement, il permet de passer de l’aspect professionnel à la dimension plus personnelle, à son histoire familiale qui est tout de même incroyable (NDR : les parents de Lewis se sont entretués, au sens propre. Un de ses oncles a connu Bonnie Parker et Clyde Barrow).

A la lecture du livre, j’ai pensé à cette réplique du film « Almost Famous », quand Lester Bangs, joué par Philip Seymour Hoffman dit au gamin « ne te laisse pas berner, on n’est pas cool comme les musiciens, il ne faut pas croire ça ». Grover Lewis était à l’opposé du mythe du reporter gonzo cool.

Philippe Garnier: Oui, pas cool du tout. Les gens avaient plutôt pitié de lui. Il était bigleux, il picolait et finissait toujours avec d’énormes gueules de bois… Il avait l’air inoffensif, probablement un peu « pain in the ass », alors on ne se méfiait pas. Et ainsi il obtenait des choses qu’aucun autre ne pouvait espérer. C’était une éponge, il ne laissait rien passer, enregistrait tout. Un obsédé de la bande magnétique. En plus, il savait écrire comme personne, dans une langue unique, intraduisible d’ailleurs.

Comment expliqueriez-vous ce qu’a pu représenter un journal comme Rolling Stone ? Ce n’est pas comparable à Rock & Folk, ni à Actuel…

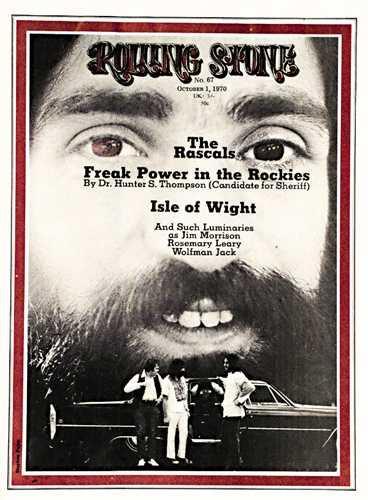

Philippe Garnier: Jusqu’en 1970 environ, c’est un canard de rock, très coloré west coast, surtout San Fransisco. Très provincial, en fait. A partir du moment où David Dalton, Grover Lewis et un peu plus tard Hunter Thompson arrivent, le journal change de dimension, devient plus original. Ces types étaient capables de dire : « il y a un grand festival de Bluegrass, ça doit être intéressant, allons-y ». Jann Wenner, le patron, répondait « Let’s go ! ». Et comme ça, grâce à eux, je découvrais des photos de Tex Ritter avec sa bouffarde. Qui était-il ? Je n’en avais pas la moindre idée. Les plumes de Rolling Stone élargissaient les horizons. Il ne faut pas m’en donner beaucoup en plus, juste un os et je ronge. Ici, j’ai été un des premiers à écrire des papiers sur la country, Gram Parsons, le reggae avant l’arrivée de Marley. Mais c’était eux qui m’avaient ouvert l’esprit et ensuite j’ai fouillé et, à mon tour, j’ai proposé des sujets à Rock & Folk. Donc Rolling Stone, c’est avant tout des idées originales et des plumes.

Aujourd’hui, c’est un peu différent et beaucoup plus triste. Nous sommes dans le règne des « réactions » sur internet.

Mais les commentaires sur le web sont-ils vraiment considérés dans une rédaction ?

Philippe Garnier: Bien sûr. Au conseil de rédaction, on entend: « vous avez vu ? Vingt réactions à cet article. Il faudrait peut-être faire un suivi. Sur l’autre, il n’y a que deux réactions, alors fini, plus jamais ! ». Tout ça pour des types qui écrivent des banalités ou des insultes entre le café et le pamplemousse, avant même d’avoir fini l’article.

Et pourtant, vous venez directement du courrier des lecteurs (NDR : après une lettre d’insulte plutôt salée sur Blood , Sweat &Tears, Rock & Folk proposera à Garnier d’écrire des papiers)…

Philippe Garnier: Eh oui ! Et ce genre d’histoire continue d’ailleurs. J’ai rencontré un journaliste du Monde qui faisait un article sur Freelance. Le type m’a intrigué. Je l’ai vite sniffé. D’habitude j’ai toujours en face de moi quelqu’un qui vient de Rock&Folk ou qui m’en parle immédiatement mais pas là…

Pas le genre de gars à ressortir l’article sur les hamburgers, donc …

Philippe Garnier: Voilà. Pas ce genre. C’est dire si cela me changeait. Et finalement, je lui ai demandé comment il était entré dans ce journal : « je suis Scandinave et j’en avais marre de lire des conneries sur la littérature d’Europe du Nord. Donc j’ai envoyé des lettres d’insultes et ils m’ont proposé d’écrire des articles. » Ca marche encore. L’article m’a impressionné d’ailleurs.

Dans Freelance, on mesure la standardisation sans appel qu’a vécu la presse en 20 ans. C’est assez effrayant.

Oui… En l’écrivant, je ne m'en rendais pas forcément compte. Enfin, disons que je ne réalisais pas ce qui allait me tomber dessus, que la collaboration avec Libé allait s’arrêter après tant d’années.

Je crois que c’est sans retour, finalement : le genre de presse que vous décrivez dans Freelance et que vous avez connu et pratiqué vous-même ne reviendra jamais. Simplement jamais, c’est fini.

Philippe Garnier: C’est mal parti, oui. Mais, il y aura peut-être un réveil, de la part de types jeunes sans doute, qui en auront marre de ce culte de l’immédiateté, des blogs. Je ne crois pas aux blogs pour une raison : à mon avis, il faut des contraintes pour produire un truc valable. S’il suffit de se lever et d’écrire ce que l’on a envie d’écrire, je ne pense pas que le résultat vaille le coup.

Ce qui faisait changeait, c’était la place du journaliste : on attendait de lui des idées, des sujets qui devaient la différence. Ca comptait.

Des idées originales, des sujets qui n’ont pas été faits surtout ! Pas une idée déjà lue dans le New-Yorker ou ailleurs et vaguement aménagée. C’est plus difficile. C’est aussi là que la condition de freelance devient dure : on est payé à l’article, pas aux idées proposées. C’est un autre problème.

Autre point important dans votre livre : le rapport impossible à la fiction, au roman. C’est un point commun entre Grover Lewis et vous.

Philippe Garnier: Oui mais, lui, a vraiment essayé. Il a démarré plusieurs romans. C’était important pour lui. Il était d’une génération qui voulait se mesurer à Hemingway, Miller, qui voulait se faire un nom à côté de ces gens. Moi c’est un peu différent, ça ne m’intéresse pas.

Sauf dans Les coins coupés où vous avez « fictionné » votre vie à Los Angeles dans les années 70-80.

Philippe Garnier: Et tu auras remarqué que c’est assez mal gaulé, non ? Tout le portrait de la ville tient debout, je pense. C’est ce qui marche dans le livre, pas la tentative de… « roman ».

Dans Freelance, Grover Lewis dresse sa liste des cinq articles qu’il a envie d’écrire. Si je vous demande votre liste aujourd’hui, quels sujets y trouve-t-on ?

Philippe Garnier: Vicieux comme question… Mon sujet sur les chevaux de Western dont je parle depuis pas mal d’années. En fait, quand je ne sais pas où proposer, où placer les articles, l’envie baisse. C’est ce qui va me manquer le plus dans l’après Libé. Non, actuellement, c’est une page blanche, on va dire.

Et votre prochain livre ?

Philippe Garnier: Ce sera une anthologie d’articles parus dans Libération, dans Vogue Homme aussi. Un pavé intitulé L’oreille d’un sourd.

Quel genre d’articles écrivez-vous pour Vogue ?

Philippe Garnier: Ils prennent des sujets étonnants, ils sont vraiment curieux, en fait. On a fait un sujet sur Slim, la deuxième épouse d’Howard Hawks (NDR : S’agit-il de Nancy Gross ? Vraisemblablement), la copine de Gary Cooper et Hemingway. Ils ont trouvé plein de photos. J’ai écrit un autre article sur un agent de Playboy, avec son histoire, ses notes de frais… Ils ont pris.

Est-ce que dans L’oreille d’un sourd, on retrouvera cet article que vous avez écrit , il y a un an ou deux dans Rock &Folk, sur un concert de Zombies et de Ian Hunter, à Los Angeles ? J’avais trouvé que ce texte était vraiment à part.

Philippe Garnier: Non, je ne pense pas. Avec cet article, j’avais essayé d’élargir, de sortir de la simple chronique de concert, de prendre ça comme un point de départ. Et ils l’ont recasé au forceps dans la rubrique « Concerts » ! Enfin… Bon, il faut vraiment que j’y aille. Je dois acheter du Tabasco.

Illustration: Jüül