Molière

La saison théatrâle a repris, pour mon plus grand bonheur !

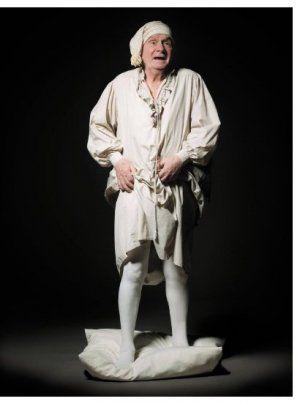

Nous avons eu la grande joie de retrouver au Colisée de Roubaix (mon théatre favori !) Michel Bouquet qui est venu cette fois-ci interpréter Le malade imaginaire. Nous l'avions déjà admiré il y a deux ans dans L'avare et déjà j'avais été impressionnée par cet acteur formidable qui a une présence extraordinaire sur scène, et joue à la perfection, malgré ses 83 ans... Un vieux monsieur par l'âge, certes, mais qui pétille et iradie devant son public : on sent qu'il est tout à son affaire, dans son rôle et qu'il y prend un plaisir fou, et donc, nous nous régalons aussi...

Une petite piqure de rappel de l'histoire ?

Le Malade imaginaire est la dernière pièce écrite par Molière (1622 - 1673) et celle qui causa sa mort, puisqu'il tomba évanoui à la quatrième représentation et mourut peu après.

La servante Toinette n'est pas dupe du jeu des uns et des autres et tente, en se déguisant en médecin, de prodiguer à son maître de plus raisonnables conseils. Elle est aussi la confidente de la fille ainée d'Argan, Angélique, qui s'est éprise du beau Cléante. Mais Argan a décidé d'hors et déjà de l'avenir de sa fille et compte la marier sous quatre jours au jeune Thomas Diafoirus, médecin et fils de médecin. Par cette union, il pourra ainsi disposer à loisir de soins médicaux "en famille" (et donc fort peu honéreux !).

Une ruse de Toinette ouvre les yeux du malade qui comprend enfin que l'amour de sa fille est véritable mais que celui de son épouse n'est que feint, lorsque les deux femmes le croient mort. Tout finira bien pour tout le monde, puisque la jeune Angélique pourra épouser celui qu'elle aime et que Argan devient lui-même médecin pour pouvoir ainsi "s'auto-soigner".

J'adore le théatre de Molière d'une manière générale, mais cette pièce est vraiment une merveille tant elle reste d'actualité plusieurs siècles après avoir été écrite. Certes, ce n'est pas la plus drôle du répertoire de Molière, cependant la finesse de la satire est un vrai bonheur et il suffit d'un peu d'imagination pour transposer les critiques émises par l'auteur sur les médecins et la suprématie pas toujours méritée du corps médical sur quelques figures actuelles pour voir que la pièce n'a pas vieilli, ou si peu...

L'art de Michel Bouquet, un grand du théatre, accentue encore le coté burlesque des scènes, mais sans nuire au texte sur lequel on peut tout de même se concentrer pour en suivre les subtibilités. L'acteur campe avec panache un Argan totalement miné par son hypocondrie, d'une mauvaise foi terrible. Il lui prète maintes grimaces mais sans jamais forcer trop le trait, le rire vient sans devenir raillerie. Il a l'art également de ne pas écraser les autres acteurs de son talent et de son expérience, mais au contraire de faire rejaillir sur eux toute sa verve et son charisme. Toinette, la servante rusée et rebelle, nous a fait rire aux larmes par son jeu haut en couleurs et les autres acteurs ont tous été excellents sans exception (ce qui n'est pas toujours le cas, il arrive parfois qu'un grand acteur occulte totalement ceux qui jouent à ses cotés).

La mise en scène tout à la fois classique et moderne de la pièce m'a beaucoup plu. Un décor chaud dans les tons rouge sombre, de très beaux costumes... bref, vous l'avez compris, tous les ingrédients étaient présents pour nous faire à nouveau passer une excellente soirée !

Michel Bouquet | Juliette Carré-Bouquet | Sara Llorca | Christian Bouillette | Pierre-Alain Chapuis | Clémence Faure | Pierre Forest | Sylvain Machac | Patrick Payet | Sébastien Rognoni | Vanessa Fonte | Pierre Val

Mise en scène : Georges Werler | Bande-son : Jean-Pierre Prévost | Décors : Agostina Pacé | Costumes : Pascale Bordet | Lumières : Jacques Puisais

Quelques extraits, pour rafraîchir votre mémoire...

Acte III, Scène 10 - Toinette, en médecin ; Argan, Béralde

Toinette : Monsieur, je vous demande pardon de tout mon cœur.

Argan : Cela est admirable !

Toinette : Vous ne trouverez pas mauvais, s’il vous plaît, la curiosité que j’ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes ; et votre réputation, qui s’étend partout, peut excuser la liberté que j’ai prise.

Argan : Monsieur, je suis votre serviteur.

Toinette : Je vois, Monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j’aie ?

Argan : Je crois que tout au plus vous pouvez avoir vingt-six ou vingt-sept ans.

Toinette : Ah, ah, ah, ah, ah ! j’en ai quatre-vingt-dix.

Argan : Quatre-vingt-dix ?

Toinette : Oui. Vous voyez un effet des secrets de mon art, de me conserver ainsi frais et vigoureux.

Argan : Par ma foi ! voilà un beau jeune vieillard pour quatre-vingt-dix ans.

Toinette : Je suis médecin passager, qui vais de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour chercher d’illustres matières à ma capacité, pour trouver des malades dignes de m’occuper, capables d’exercer les grands et beaux secrets que j’ai trouvés dans la médecine. Je dédaigne de m’amuser à ce menu fatras de maladies ordinaires, à ces bagatelles de rhumatismes et défluxions, à ces fiévrottes, à ces vapeurs, et à ces migraines. Je veux des maladies d’importance : de bonnes fièvres continues avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes hydropisies formées, de bonnes pleurésies avec des inflammations de poitrine : c’est là que je me plais, c’est là que je triomphe ; et je voudrais, Monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonné de tous les médecins, désespéré, à l’agonie, pour vous montrer l’excellence de mes remèdes, et l’envie que j’aurais de vous rendre service.

Argan : Je vous suis obligé, Monsieur, des bontés que vous avez pour moi.

Toinette : Donnez-moi votre pouls. Allons donc, que l’on batte comme il faut. Ahy, je vous ferai bien aller comme vous devez. Hoy, ce pouls-là fait l’impertinent : je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin ?

Argan : Monsieur Purgon.

Toinette : Cet homme-là n’est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade ?

Argan : Il dit que c’est du foie, et d’autres disent que c’est de la rate.

Toinette : Ce sont tous des ignorants : c’est du poumon que vous êtes malade.

Argan : Du poumon ?

Toinette : Oui. Que sentez-vous ?

Argan : Je sens de temps en temps des douleurs de tête.

Toinette : Justement, le poumon.

Argan : Il me semble parfois que j’ai un voile devant les yeux.

Toinette : Le poumon.

Argan : J’ai quelquefois des maux de cœur.

Toinette : Le poumon.

Argan : Je sens parfois des lassitudes par tous les membres.

Toinette : Le poumon.

Argan : Et quelquefois il me prend des douleurs dans le ventre, comme si c’était des coliques.

Toinette : Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez ?

Argan : Oui, Monsieur.

Toinette : Le poumon. Vous aimez à boire un peu de vin ?

Argan : Oui, Monsieur.

Toinette : Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes bien aise de dormir ?

Argan : Oui, Monsieur.

Toinette : Le poumon, le poumon, vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture ?

Argan : Il m’ordonne du potage.

Toinette : Ignorant.

Argan : De la volaille.

Toinette : Ignorant.

Argan : Du veau.

Toinette : Ignorant.

Argan : Des bouillons.

Toinette : Ignorant.

Argan : Des œufs frais.

Toinette : Ignorant.

Argan : Et le soir de petits pruneaux pour lâcher le ventre.

Toinette : Ignorant.

Argan : Et surtout de boire mon vin fort trempé.

Toinette : Ignorantus, ignoranta, ignorantum. Il faut boire votre vin pur ; et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger de bon gros bœuf, de bon gros porc, de bon fromage de Hollande, du gruau et du riz, et des marrons et des oublies, pour coller et conglutiner. Votre médecin est une bête. Je veux vous en envoyer un de ma main, et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en cette ville.

Argan : Vous m’obligez beaucoup.

Toinette : Que diantre faites-vous de ce bras-là ?

Argan : Comment ?

Toinette : Voilà un bras que je me ferais couper tout à l’heure, si j’étais que de vous.

Argan : Et pourquoi ?

Toinette : Ne voyez-vous pas qu’il tire à soi toute la nourriture, et qu’il empêche ce côté-là de profiter ?

Argan : Oui ; mais j’ai besoin de mon bras.

Toinette : Vous avez là aussi un œil droit que je me ferais crever, si j’étais en votre place.

Argan : Crever un œil ?

Toinette : Ne voyez-vous pas qu’il incommode l’autre, et lui dérobe sa nourriture ? Croyez-moi, faites-vous-le crever au plus tôt, vous en verrez plus clair de l’œil gauche.

Argan : Cela n’est pas pressé.

Toinette : Adieu. Je suis fâché de vous quitter si tôt ; mais il faut que je me trouve à une grande consultation qui se doit faire pour un homme qui mourut hier.

Argan : Pour un homme qui mourut hier ?

Toinette : Oui, pour aviser, et voir ce qu’il aurait fallu lui faire pour le guérir. Jusqu’au revoir.

Argan : Vous savez que les malades ne reconduisent point.

Béralde : Voilà un médecin vraiment qui paraît fort habile.

Argan : Oui, mais il va un peu bien vite.

Béralde : Tous les grands médecins sont comme cela.

Argan : Me couper un bras, et me crever un œil, afin que l’autre se porte mieux ? J'aime bien mieux qu’il ne se porte pas si bien. La belle opération, de me rendre borgne et manchot !

Acte III Scène III - ARGAN, BÉRALDE.

Nous en sommes au moment ou Béralde discute avec son frère Argan (Le malade) de la médecine et des médecins. Ce texte vieux de plusieurs siècles est encore totalement d'actualité...

BÉRALDE : Non, mon frère ; laissons-la là : c'est une femme qui a les meilleures intentions du monde pour votre famille, et qui est détachée de toute sorte d'intérêt, qui a pour vous une tendresse merveilleuse, et qui montre pour vos enfants une affection et une bonté qui n'est pas concevable : cela est certain. N'en parlons point, et revenons à votre fille. Sur quelle pensée, mon frère, la voulez-vous donner en mariage au fils d'un médecin ?

ARGAN : Sur la pensée, mon frère, de me donner un gendre tel qu'il me faut.

BÉRALDE : Ce n'est point là, mon frère, le fait de votre fille, et il se présente un parti plus sortable pour elle.

ARGAN : Oui, mais celui-ci, mon frère, est plus sortable pour moi.

BÉRALDE : Mais le mari qu'elle doit prendre, doit-il être, mon frère, ou pour elle, ou pour vous ?

ARGAN : Il doit être, mon frère, et pour elle, et pour moi, et je veux mettre dans ma famille les gens dont j'ai besoin.

BÉRALDE : Par cette raison-là, si votre petite était grande, vous lui donneriez en mariage un apothicaire ?

ARGAN : Pourquoi non ?

BÉRALDE : Est-il possible que vous serez toujours embéguiné de vos apothicaires et de vos médecins, et que vous vouliez être malade en dépit des gens et de la nature ?

ARGAN : Comment l'entendez-vous, mon frère ?

BÉRALDE : J'entends, mon frère, que je ne vois point d'homme qui soit moins malade que vous, et que je ne demanderais point une meilleure constitution que la vôtre. Une grande marque que vous vous portez bien, et que vous avez un corps parfaitement bien composé, c'est qu'avec tous les soins que vous avez pris, vous n'avez pu parvenir encore à gâter la bonté de votre tempérament, et que vous n'êtes point crevé de toutes les médecines qu'on vous a fait prendre.

ARGAN : Mais savez-vous, mon frère, que c'est cela qui me conserve, et que Monsieur Purgon dit que je succomberais, s'il était seulement trois jours sans prendre soin de moi ?

BÉRALDE : Si vous n'y prenez garde, il prendra tant de soin de vous, qu'il vous envoiera en l'autre monde.

ARGAN : Mais raisonnons un peu, mon frère. Vous ne croyez donc point à la médecine ?

BÉRALDE : Non, mon frère, et je ne vois pas que, pour son salut, il soit nécessaire d'y croire.

ARGAN : Quoi ? vous ne tenez pas véritable une chose établie par tout le monde, et que tous les siècles ont révérée ?

BÉRALDE : Bien loin de la tenir véritable, je la trouve, entre nous, une des plus grandes folies qui soit parmi les hommes ; et à regarder les choses en philosophe, je ne vois point de plus plaisante momerie, je ne vois rien de plus ridicule qu'un homme qui se veut mêler d'en guérir un autre.

ARGAN : Pourquoi ne voulez-vous pas, mon frère, qu'un homme en puisse guérir un autre ?

BÉRALDE : Par la raison, mon frère, que les ressorts de notre machine sont des mystères, jusques ici, où les hommes ne voient goutte, et que la nature nous a mis au-devant des yeux des voiles trop épais pour y connaître quelque chose.

ARGAN : Les médecins ne savent donc rien, à votre compte ?

BÉRALDE : Si fait, mon frère. Ils savent la plupart de fort belles humanités, savent parler en beau latin, savent nommer en grec toutes les maladies, les définir et les diviser; mais, pour ce qui est de les guérir, c'est ce qu'ils ne savent point du tout.

ARGAN : Mais toujours faut-il demeurer d'accord que, sur cette matière, les médecins en savent plus que les autres.

BÉRALDE : Ils savent, mon frère, ce que je vous ai dit, qui ne guérit pas de grand-chose; et toute l'excellence de leur art consiste en un pompeux galimatias, en un spécieux babil, qui vous donne des mots pour des raisons, et des promesses pour des effets.

ARGAN : Mais enfin, mon frère, il y a des gens aussi sages et aussi habiles que vous; et nous voyons que, dans la maladie, tout le monde a recours aux médecins.

BÉRALDE : C'est une marque de la faiblesse humaine, et non pas de la vérité de leur art.

ARGAN : Mais il faut bien que les médecins croient leur art véritable, puisqu'ils s'en servent pour eux-mêmes.

BÉRALDE : C'est qu'il y en a parmi eux qui sont eux-mêmes dans l'erreur populaire, dont ils profitent, et d'autres qui en profitent sans y être. Votre Monsieur Purgon, par exemple, n'y sait point de finesse : c'est un homme tout médecin, depuis la tête jusqu'aux pieds ; un homme qui croit à ses règles plus qu'à toutes les démonstrations des mathématiques, et qui croirait du crime à les vouloir examiner ; qui ne voit rien d'obscur dans la médecine, rien de douteux, rien de difficile, et qui, avec une impétuosité de prévention, une raideur de confiance, une brutalité de sens commun et de raison, donne au travers des purgations et des saignées, et ne balance aucune chose. Il ne lui faut point vouloir mal de tout ce qu'il pourra vous faire : c'est de la meilleure foi du monde qu'il vous expédiera, et il ne fera, en vous tuant, que ce qu'il a fait à sa femme et à ses enfants, et ce qu'en un besoin il ferait à lui-même.

ARGAN : C'est que vous avez, mon frère, une dent de lait contre lui. Mais enfin venons au fait. Que faire donc quand on est malade ?

BÉRALDE : Rien, mon frère.

ARGAN : Rien ?

BÉRALDE : Rien. Il ne faut que demeurer en repos. La nature, d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée. C'est notre inquiétude, c'est notre impatience qui gâte tout, et presque tous les hommes meurent de leurs remèdes, et non pas de leurs maladies.

ARGAN : Mais il faut demeurer d'accord, mon frère, qu'on peut aider cette nature par de certaines choses.

BÉRALDE : Mon Dieu ! mon frère, ce sont pures idées, dont nous aimons à nous repaître ; et, de tout temps, il s'est glissé parmi les hommes de belles imaginations, que nous venons à croire, parce qu'elles nous flattent et qu'il serait à souhaiter qu'elles fussent véritables. Lorsqu'un médecin vous parle d'aider, de secourir, de soulager la nature, de lui ôter ce qui lui nuit et lui donner ce qui lui manque, de la rétablir et de la remettre dans une pleine facilité de ses fonctions ; lorsqu'il vous parle de rectifier le sang, de tempérer les entrailles et le cerveau, de dégonfler la rate, de raccommoder la poitrine, de réparer le foie, de fortifier le cœur, de rétablir et conserver la chaleur naturelle, et d'avoir des secrets pour étendre la vie à de longues années : il vous dit justement le roman de la médecine. Mais quand vous en venez à la vérité et à l'expérience, vous ne trouvez rien de tout cela, et il en est comme de ces beaux songes qui ne vous laissent au réveil que le déplaisir de les avoir crus.

ARGAN : C'est-à-dire que toute la science du monde est renfermée dans votre tête, et vous voulez en savoir plus que tous les grands médecins de notre siècle.

BÉRALDE : Dans les discours et dans les choses, ce sont deux sortes de personnes que vos grands médecins. Entendez-les parler : les plus habiles gens du monde ; voyez-les faire : les plus ignorants de tous les hommes.

ARGAN : Hoy ! Vous êtes un grand docteur, à ce que je vois, et je voudrais bien qu'il y eût ici quelqu'un de ces messieurs pour rembarrer vos raisonnements et rabaisser votre caquet.

BÉRALDE : Moi, mon frère, je ne prends point à tâche de combattre la médecine; et chacun, à ses périls et fortune, peut croire tout ce qu'il lui plaît. Ce que j'en dis n'est qu'entre nous, et j'aurais souhaité de pouvoir un peu vous tirer de l'erreur où vous êtes, et, pour vous divertir, vous mener voir sur ce chapitre quelqu'une des comédies de Molière.

ARGAN : C'est un bon impertinent que votre Molière avec ses comédies, et je le trouve bien plaisant d'aller jouer d'honnêtes gens comme les médecins.

BÉRALDE : Ce ne sont point les médecins qu'il joue, mais le ridicule de la médecine.

ARGAN : C'est bien à lui à faire de se mêler de contrôler la médecine ; voilà un bon nigaud, un bon impertinent, de se moquer des consultations et des ordonnances, de s'attaquer au corps des médecins, et d'aller mettre sur son théâtre des personnes vénérables comme ces Messieurs-là.

BÉRALDE : Que voulez-vous qu'il y mette que les diverses professions des hommes ? On y met bien tous les jours les princes et les rois, qui sont d'aussi bonne maison que les médecins.

ARGAN : Par la mort non de diable! Si j'étais que des médecins, je me vengerais de son impertinence ; et quand il sera malade, je le laisserais mourir sans secours. Il aurait beau faire et beau dire, je ne lui ordonnerais pas la moindre petite saignée, le moindre petit lavement, et je lui dirais: "crève, crève ! cela t'apprendra une autre fois à te jouer à la Faculté".

BÉRALDE : Vous voilà bien en colère contre lui.

ARGAN : Oui, c'est un malavisé, et si les médecins sont sages, ils feront ce que je dis.

BÉRALDE : Il sera encore plus sage que vos médecins, car il ne leur demandera point de secours.

ARGAN : Tant pis pour lui s'il n'a point recours aux remèdes.

BÉRALDE : Il a ses raisons pour n'en point vouloir, et il soutient que cela n'est permis qu'aux gens vigoureux et robustes, et qui ont des forces de reste pour porter les remèdes avec la maladie ; mais que, pour lui, il n'a justement de la force que pour porter son mal.

ARGAN : Les sottes raisons que voilà ! Tenez, mon frère, ne parlons point de cet homme-là davantage, car cela m'échauffe la bile, et vous me donneriez mon mal.