Lors de mes derniers voyages, je suis allé admirer le Parthénon dans son habillage de lumière, d’un peu loin et j’ai eu également la surprise, il y a deux ans de le découvrir poudré de neige, ce qui est un spectacle rare.Cette fois, le Ministère de la Culture m’a organisé une visite nocturne du nouveau musée de l’Acropole inauguré à l’aube du dernier été. Et je dois bien avouer que parmi toutes mes surprises de cette fin de décembre, celle-ci constitue une découverte majeure.

Elle est dans doute d’ailleurs, l’ayant précédé, à l’origine du sentiment tellement puissant de présence physique des anciens héros que j’ai ressenti ensuite dans la campagne de l’Attique. Comme si le parcours du musée et le tête-à-tête avec quelques-unes unes des plus belles sculptures archaïques et classiques avait eu le don de réveiller le pouvoir des dieux.

Ce musée, à vrai dire, a été espéré de longue date. Sans doute même depuis que Lord Elgin se livra à un rapt déguisé sous forme d’achat. Entre temps, ce qui représente il est vrai quelque cent cinquante années, plusieurs musées ont vu le jour, tandis que Constantinos Karamanlis préparait un concept nouveau au milieu des années soixante dix et que Melina Mercouri proclamait à corps et à cris la nécessité du retour des “emprunts” anglais. Le résultat du concours que lança la ministre médiatique fut annulé avant d’être proposé de nouveau en 2000 selon les règles internationales en vigueur, pour aboutir au choix de Bernard Tschumi et Michael Photiadis.

Quelle réussite ! Quand le concept marque l’évidence de la médiation et raconte avec justesse comment les hommes ont pris possession d’un espace, dans l’esprit de leur temps, on fait face à un paradigme. Quand, de plus, il le raconte, tout en gardant une filiation continue des occupations successives, qu’il explique ce qu’est le germe d’une ville et comment elle devient le centre de gravité du monde démocratique, on est proche d’un modèle idéal de musée d’architecture.

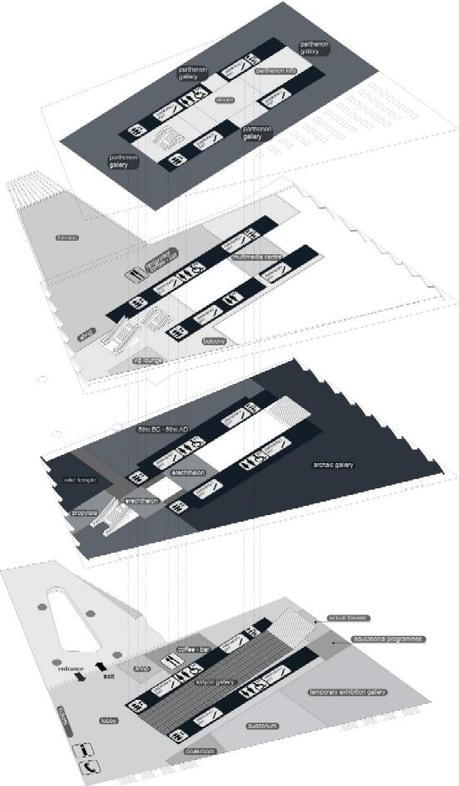

Les fouilles qui avaient un moment arrêté le projet se trouvent en effet prises dans la perspective verticale d’un espace transparent où les dalles de verre tramées comme un plan d’architecte créent une liaison directe avec le faîte du musée ; la galerie du Parthénon. On y retrouve ainsi placés au sommet les métopes, les frontons et les frises, tandis que l’autre transparence, horizontale celle-là, laisse apercevoir sur la hauteur le monument lui-même. Dans la lumière du couchant ou dans la nuit, l’effet est encore plus saisissant, d’autant plus que le musée respecte la taille et l’orientation de son référent dont il embrasse à la fois l’esprit et l’histoire.

A vrai dire, je n’avais jamais pénétré vraiment l’histoire grecque à ce point. Ce n’est pas ma formation. Mes origines culturelles se situent ailleurs. Et pourtant mes références les plus fortes se sont placées là, chaque année un peu plus, grâce à de merveilleux guides, dont Jean-Pierre Vernant qui a su me secouer comme il le fallait. Dans le rapport étrange et le dialogue contradictoire de la culture du sol avec le nomadisme, dans l’opposition apparente de la sûreté du geste du sculpteur qui dessine sa déesse et les tribulation d’Ulysse, qui chaque fois se demande s’il va se marier aux Barbares, notre destin contemporain se décrypte aisément. Et non pas, bien entendu, dans la vaine analyse de l’identité nationale.

« Pour être soi, il faut se projeter vers ce qui est étranger, se prolonger dans et par lui. Demeurer enclos dans son identité c’est se perdre et cesser d’être. On se connaît, on se construit par le contact, l’échange, le commerce avec l’autre. Entre les rives du même et de l’autre, l’homme est un pont. »

En un sens, la projection nécesssaire, c’est aussi le message de ce musée qui, pourtant, ne parle que de la Grèce, d’installations et de sanctuaires et célèbre les morts célèbres, les gloires, sur le même plan que les vivants. Les objets votifs, les éclats du corps guéris par les dieux, les poteries sacrées, faisant face aux lignes essentielles des Korés de terre cuite ou de marbre et des Moshophoros qui attendent calmement la défaite des Perses en portant le jeune bétail, nous attendent. Nous, en effet et personne d’autre ! Ils sont à la fois indépendants; rassemblés par le hasard des découvertes, mais comme la Vénus que j’évoquais, ils nous attendent depuis leur sortie de la terre ou leur arrachement aux décombres de l’histoire.

Non loin, les boustrophédons, ces écritures qui parcourent la pierre comme les bœufs, traçant le champ dans les deux sens, semblables à l’écrivain des origines cher à Michel Serres qui place son discours dans l’aller et le retour, résonnent sombrement de trop contempler les Cariatides de l’Erechteion, supports du ciel et de la célébration des morts, entremetteuses en un mot. Leur poids de femmes colonnes, aux nattes qui plombent leur équilibre, constituent en effet comme des ponctuations, des repères devant une écriture qui ne cesse de labourer la terre sans rien savoir de la récolte à venir. Dans la confiance !

Comme l’écrit encore Vernant, ce que nous appelons la « mythologie grecque » est certainement ce qui était raconté autrefois aux petits enfants. Et il ajoute qu’elle constitue une stratégie à l’égard de la mort. Si elle ne l’éloigne pas, elle nous en donne une image extérieure, qui nous ramène pourtant à nous-mêmes, par une sorte de réconciliation.

Ce musée est donc, en un sens, une réussite pour les petits enfants, que nous demeurons toujours, devant la force du passé.

Partager et découvrir