Le marché du livre français permet aux éditeurs de faire payer toujours plus cher, trop cher aux lecteurs français. Les inégalités culturelles progressent pour favoriser un secteur de l'édition qui ne se remet pas suffisamment en question. Un diagnostic terrible.

Des prix multipliés par trois

Les livres de format poche sont pourtant ce qu'il y a de moins cher sur le marché. En ce qui concerne Les Misérables, l'œuvre est toujours divisée en deux ou trois volumes. L'édition du « Livre de poche » (Hachette) est la meilleur marché, en deux volumes, pour 13,50 euros au total. En Folio (Gallimard), il en coûte 14,20 euros pour deux volumes. Chez Pocket (collection du groupe Editis, qui regroupe de nombreuses maisons d'éditions comme Plon, Perrin, Robert Laffont ou Julliard), le prix s'élève à 16,50 euros pour trois volumes. En Garnier-Flammarion enfin, il faudra débourser 20,40 euros, également pour trois volumes.

Pourtant, Victor Hugo étant mort il y a 135 ans, ses œuvres figurent dans le domaine public. En d'autres termes, Les Misérables sont libres de droit : tout ce que le consommateur paie, ce sont les frais d'édition et de distribution. Et il s'agit là d'un des classiques les plus vendus, ce qui réduit les coûts par exemplaire au strict minimum. Les prix à la vente sont effectivement trop élevés. Mais de combien ? Cela, on peut l'évaluer, par exemple en comparant le prix des Misérables à l'étranger. Les éditions en anglais sont un point de comparaison. En anglais, le chef-d'œuvre hugolien est disponible, aux éditions Simon & Schuster, à partir de 6,95 dollars américains, soit 4,83 euros : exactement le tiers du prix français. Pourtant, les éditions en anglais — dont le public, du moins pour Les Misérables, n'est pas plus important que le public francophone — impliquent des coûts de traduction, et une distribution plus coûteuse (distances obligent, aux États-Unis par exemple). Autre différence, les livres en anglais sont généralement de meilleure qualité, y compris dans les collections les moins chères : au lieu du livre « de poche », le standard anglophone est au « paperback », un format plus grand, de couverture souple, solide, assez similaire aux livres des collections littéraires françaises comme la célèbre « Blanche » de Gallimard. Pour le même texte, le lecteur-consommateur français paie donc au moins le triple du lecteur anglais ou américain, dans une version bien souvent moins maniable, dont les pages se détachent, dont l'encre colle aux doigts.

Les Misérables ne sont qu'un exemple. La comparaison entre les prix en France et chez les éditeurs anglophones n'est pas forcément aussi frappante, mais toujours au désavantage des versions françaises. Pour lire l'Iliade, il faut ainsi débourser plus de deux fois plus en français (5 euros au « Livre de poche ») qu'en anglais (2,35 euros chez Wordsworth Classics) ; tandis que pour Crime et châtiment, il faut débourser plus du triple (8 euros au « Livre de poche » contre 2,35 euros chez Wordsworth Classics). La différence s'atténue, un peu, pour les parutions récentes, soumises à droits d'auteur, sans disparaître. Surtout, l'incohérence totale qui consiste à trouver un livre traduit du français vers l'anglais moins cher que la version originale est fort courante. L'élégance du hérisson qui connaît un vrai succès outre-Atlantique fut ainsi lancé à 15 dollars chez Europa Editions (soit 10,45 euros), alors que le prix de lancement chez Gallimard était de 19 euros.

Un marché protégé…

Deux éléments caractérisent le marché français du livre : la loi sur le prix unique, et une forte concentration des acteurs du secteur de l'édition. Deux éléments qui, combinés, aboutissent à la situation actuelle.

Depuis la loi Lang du 10 août 1981, le prix du livre est en effet fixé par l'éditeur, et indiqué sur la couverture du livre. Il ne s'agit pas là d'un simple « prix conseillé », principe qui avait cours jusqu'en 1979 (avant qu'un arrêté ne vienne instaurer pendant deux ans la fixation du prix par les détaillants). En effet, depuis 1981, les vendeurs (librairies, grandes surfaces, vente par correspondance) ne peuvent accorder de rabais supérieur à 5% sur le prix indiqué par l'éditeur, et ne peuvent organiser de soldes saisonniers, sauf sur des livres édités depuis plus de deux ans et non approvisionnés depuis au moins six mois. Cette mesure, inspirée essentiellement de l'exemple allemand, a deux objectifs avoués : d'une part, réduire la concurrence des grandes surfaces généralistes ou spécialisées (FNAC, Virgin, etc.) pour les petites librairies ; d'autre part, soutenir les revenus des auteurs et la variété des références éditées.

Pourtant, la réalité est tout autre. Les libraires traditionnels sont ainsi confrontés à une crise durable, et occupent une place de plus en plus réduite dans les ventes, avec 17,7% des ventes en 2007, contre 42,6% pour les grandes surfaces généralistes ou spécialisées, et 24,2% de ventes par correspondance. Ces dernières sont par ailleurs tirées par la forte croissance des ventes sur internet (près de 8% en 2007, pour 3% en 2003)1. Quant au soutien des auteurs, la situation est aussi morose. Alors que certains estiment le nombre d'auteurs français vivant de leur plume à cent cinquante tout au plus2, la moyenne des à-valoir s'effondre et la variété des références n'est que de façade : dans un marché saturé de parutions souvent médiocres, la création littéraire traverse une crise qui explique le constat étranger de la « mort de la culture française »3. En 2007, sur les trente meilleures ventes de livres, à côté des bandes dessinées et des traductions étrangères, seules dix-sept relèvent de la littérature française. Or, pour ces dix-sept titres, on ne compte que neuf auteurs différents. Dès lors, l'objectif de diversité de la création est menacé. De fait, depuis 2007, le nombre de parutions a entamé un net déclin, avec près de 10% de romans publiés en moins4. En limitant la concurrence par les prix, la loi Lang favorise donc une montée contre-productive de ceux-ci, et empêche la remise en cause des choix éditoriaux lorsqu'ils ne sont pas bons.

… aux mains d'un puissant cartel

Pourtant, les pouvoirs publics ne sont pas sur le point d'intervenir sur la question, au contraire. Le puissant lobby du livre demande toujours plus de protection, arguant de l'émergence d'un défi majeur remettant en cause la confortable situation actuelle d'un marché protégé et concentré : le livre numérique. Le 14 janvier 2010, au cours d'une conférence de presse commune, le Syndicat des distributeurs de loisirs culturels (SDLC) et le Syndicat de la librairie française (SLF) ont ainsi réclamé une plate-forme de téléchargement unique, et des conditions légales et tarifaires identiques au livre imprimé. Autrement dit, de pouvoir faire payer au consommateur le même prix pour télécharger un fichier en quelques secondes, que pour acheter un exemplaire issu d'une longue chaîne de production, depuis l'encre et le papier jusqu'à l'acheminement en librairie — alors même que ce prix est déjà trop élevé. Cela ressemble à une plaisanterie, mais ne fait que reprendre une proposition très sérieuse du rapport Zelnik sur la création et internet, remis au ministre de la culture Frédéric Mitterrand le 6 janvier6. Pourtant, commercialiser un fichier numérique, téléchargeable et reproductible à l'infini sans aucun frais supplémentaire, ne peut se faire au même prix que la vente d'un livre imprimé : les plateformes anglo-saxonnes l'ont bien compris, qui proposent la plupart des classiques en anglais, quel que soit leur volume, à moins d'un euro. Rien n'empêche d'ailleurs ces dernières d'offrir à ce prix des versions francophones : les seuls perdants seront alors les éditeurs français, victimes de leur propre gourmandise.

Quand l'État privatise le patrimoine culturel

Or la question de l'accessibilité de la culture par la numérisation est très éloignée des préoccupations des pouvoirs publics, enferrés dans la lutte avec Google pour le contrôle des contenus. Car au-delà du catalogue des maisons d'édition, il existe un patrimoine inestimable, détenu par les bibliothèques, et particulièrement la Bibliothèque nationale de France (BnF). Revenons aux Misérables. La première édition datant de 1862, est intégralement dans le domaine public. Non seulement le texte de Victor Hugo, bien sûr, mais également, par exemple, la mise en page d'une édition ancienne, les caractères, les illustrations. Pour être clair, réimprimer à l'identique une édition originale est totalement libre de droits, il s'agit d'ailleurs là de la définition même du domaine public. Or, la BnF a numérisé depuis longtemps Les Misérables dans une version ancienne, disponible sur son portail Gallica, qui donne accès à près d'un million de documents, dont 150 000 livres7. Pourtant, la reproduction de tout fichier, par exemple pour réimpression, est strictement prohibée par la bibliothèque, qui soumet toute réutilisation à certaines conditions8, en particulier à des tarifs de réutilisation commerciale, selon le nombre de pages numérisées et selon le tirage prévu. Réimprimer Les Misérables dans une version faisant partie du domaine public, dans un tirage suffisamment large pour réduire les coûts de production, serait dès lors soumis à une indemnisation de plus de 100 000 euros pour la BnF, soit l'équivalent d'un à-valoir pour un grand auteur à succès.

Les conditions abusives qui sont appliquées à la reproduction des ouvrages de la BnF se basent en fait essentiellement sur la propriété matérielle des exemplaires concernés. Impossible en effet pour un éditeur, quel qu'il soit, d'accéder à une si riche collection d'ouvrages libres de droits. Or, outre le fait que ces exemplaires, faisant partie de collections publiques, appartiennent à tous les Français, et non à aucun d'entre eux, il s'agit là-encore d'un abus de droit, le CPI disposant que « la propriété incorporelle […] est indépendante de la propriété de l'objet matériel » (art. L. 111-3). On constate donc aisément que l'État, via la BnF (établissement public administratif), méconnaît le domaine public, et plus exactement viole ce dernier, alors même qu'il s'agit là, justement, du patrimoine humain devenu universel, et insusceptible d'appropriation.

Lire : un loisir de riches

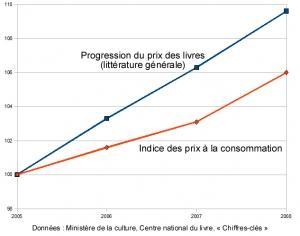

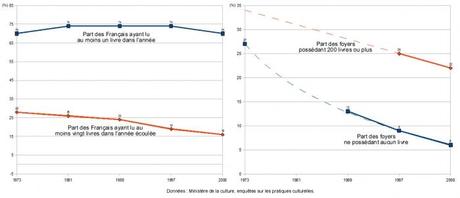

La première conséquence de cette limitation des droits est bien d'empêcher toujours mieux la commercialisation massive de textes anciens, par voie numérique ou par voie imprimée. Le lecteur, lui, paie toujours plus cher lorsqu'il veut accéder à un livre, quel qu'il soit, libre de droits ou non. Mais les conséquences sur l'accès à la culture littéraire sont, elles aussi, directes, comme en témoignent les chiffres des enquêtes sur les pratiques culturelles des Français, menées par le ministère de la culture et de la communication11 (voir figures ci-dessous) : alors que le nombre de Français lisant au moins un livre dans l'année était le même en 2008 qu'en 1973 (70%), le nombre de personnes lisant au moins vingt livres diminue, lui, de façon constante (16% en 2008 contre 28% en 1973). Et si le ministère se plaît à mettre en avant la forte diminution des foyers ne possédant aucun livre (6% en 2008, contre 9% en 1997), il ne s'inquiète pas de la diminution équivalente du nombre de foyers disposant d'une bibliothèque comptant 200 titres au moins, soit une collection somme toute modeste (22% en 2008 contre 25% en 1997). Or, ces inégalités culturelles résultent directement d'inégalités économiques. Comme le relève l'Observatoire des inégalités, le pourcentage moyen de personnes ayant lu au moins un livre dans l'année écoulée recouvre des différences profondes : un cadre supérieur sur dix ne lit pas, contre environ un ouvrier ou un agriculteur sur deux12.

Le marché du livre en France est si fermé, qu'il l'est donc même au consommateur. En effet, alors que la demande française de livres demeure parmi les plus fortes au monde, le prix, lui, bat aussi des records. D'un point de vue économique, le livre a bien, en France, les caractéristiques d'un produit de luxe.

Notes :

(1) Ces chiffres comme la plupart de ceux de cet article sont issus des chiffres-clés publiés chaque année par la Direction du livre du Ministère de la culture et le Centre national du livre.

(2) Hubert Artus et David Servenay, « Comment les écrivains français gagnent leur vie ? », Eco89, 9 novembre 2008

(3) Constat dressé par le magazine Time en 2007, dans un fameux dossier polémique.

(4) Estimation à partir des chiffres de Livres Hebdo (1er juillet 2009 , 7 décembre 2009).

(5) Jean-Claude Utard, Cours sur l'édition française, Mediadix/Paris-X.

(6) Patrick Zelnik, Jacques Toubon, Guillaume Cerruti, Création et internet, rapport au ministre de la culture et de la communication, janvier 2010.

(7) gallica.bnf.fr.

(8) Conditions d'utilisation des contenus de Gallica.

(9) « les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions », loi n°78-753 du 17 juillet 1978.

(10) Référence doctrinale du droit de la propriété littéraire et artistique, auteur du manuel le plus connu sur la question.

(11) pratiquesculturelles.culture.gouv.fr.

(12) « L'inégal accès à la lecture », Observatoire des inégalités, 11 novembre 2009.

Crédits iconographiques : 3. © 2009 Thomson Reuters / Gonzalo Fuentes

LES COMMENTAIRES (2)

posté le 20 janvier à 18:08

N'oubliez pas de vous rendre sur La Brèche pour plus de réactions, de commentaires, et d'articles sur le sujet et bien d'autres.

posté le 19 janvier à 21:23

Evidemment,pour ce qui est du chef d'oeuvre de Victor Hugo "les misérables",il faudrait qu'il puisse être accessible à prix nette- ment plus réduit.Mais,lorsqu'il s'agit,non plus d'oeuvres du passé,mais de celles d'auteurs contemporains,je pense,au con- traire,qu'ils doivent être rémunérés à leur juste valeur,et récolter du fruit de leurs oeuvres,de quoi vivre dignement. Et,le déferlement de machines à lire m'inquiète beaucoup.Car,ils pourraient très bien ne contenir que les livres les plus vendus du moment,et que ceux- là.Les oeuvres de Kafka,de François Mauriac,d'Henri Troyat,ou même de Pearl Buck,risqueraient bien de dis- paraître,avec la fin des librairies de quartier encore rescapées.Il pourrait très bien,alors,ne subsister que de très grands groupes de librai- ries,aux mains d'industriels de la culture,peu soucieux de découvrir de nouveaux auteurs.