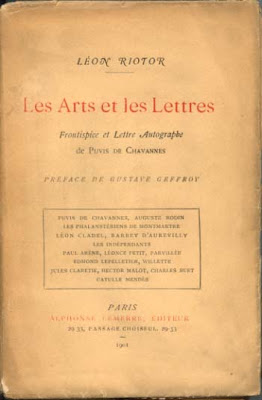

Dans un volume intitulé Les Arts et les Lettres, publié chez Lemerre, en 1901 (I), Léon Riotor, publie ce qu’il appelle des « notes » de 1883-1884 sur ses débuts littéraires à Montmartre. Ses souvenirs se présentent en sept parties, de la première intitulée Les Jeunes, sur la situation de la littérature en 1883, nous ne retiendrons que la note de bas de page qui explique ce qu’était ce cénacle.

Concurremment avec les Hydropathes, les Hirsutes, Nous Autres, il y eut un cénacle intitulé les Jeunes. Il se réunissait dans une salle au coin de la rue de Tournon et de la rue des Quatre-Vents, et disparut en 1884. Là venait Georges Montorgueil, Ernest d’Orllanges, Georges Auriol, Victor Margueritte, Georges d’Esparbès, Louis Denise, Térence Cros, Paul Morisse, Démétrius Zambacco, Argyriadès, Jean Blaize, et bien d’autres que j’oublie.

Je reproduis ci-dessous la seconde partie, A Montmartre, où l’on retrouve à leurs débuts quelques littérateurs, peintres ou musiciens, comme Willette, Samain, Vallette, Auriol, Victor Margueritte, Louis Denise, Le Cardonnel, ou Charles de Sivry et beaucoup d’autre moins connus

Les Phalanstériens de Montmartre

II. A Montmartre (1884)

L’histoire littéraire est composée de menus fait que nul ne songe à classer, formée de notes retrouvées un jour au fond de quelques tiroirs poussiéreux. On s’étonne alors du chemin parcouru ou des tombes creusées, des transformations inattendues, de la réussite de tel obscur camarade alors qu’un mieux trempé, et qui semblait promettre longue course, a disparu sans rien produire, et combien de prophéties fausses pour une véritable !...

Si on n’a pas suivi, depuis ces dix ans, ces vingt ans écoulés, l’évolution des idées et des hommes, on se retrouve dans un décor transformé, inconnu, planté d’arbres nouveaux, où fleurissent haut et ferme des pousses jadis grêles. On demande où est le petit, le malingre, le rachitique ? De l’Académie Française… Le grand, robuste, talentueux ? Mort ou épicier… Et de s’étonner.

Ces exhumations de notes surprennent par leur imprévu, elles intéressent presque toujours par les souvenirs évoqués, ou par les germes de fantaisies qui les firent naître. En 1883 nous nous étions réunis pour le vivre et le coucher en une sorte de familistère poétique, plusieurs camarades, Georges Auriol, Adolphe Willette, P. Destournel et moi. Ce fut fou et délicieux, trop rapide pour notre gaîté. Il y aurait des volumes de souvenirs à écrire là-dessus, de quelle intense vie animés ! (1) D’autres, que nous avions rencontrés aux « Jeunes » dans un entresol de la rue des Quatre-Vents, nous fréquentaient et se mêlaient à nos agapes, Jean Blaize, d’Esparbès, Le Cardonnel, Victor Margueritte, Louis Denis, Fernand Icres – nous devions nous retrouver « aux Zutistes » avec Charles Cros et Edmond Haraucourt – lorsque, en Septembre 1883, une note parue dans quelques journaux donna rendez-vous « à tous les déclassés de lettres » dans un cabaret de la rue Notre-Dame-de-Nazareth. J’y fut avec Auriol, et c’est là que nous nous liâmes avec Jules Bernard, Marius Réty, Paul Morisse, René Just, Jehan Gayant, Pierre Bujon (2), Antony Mars. Il y avait aussi quelques bas-bleus et divers que j’oublie. Quelque temps après, j’y menais un jeune employé de la Préfecture de la Seine, Albert Samain. C’est de cette soirée que résultat le clan « Nous-Autres » où nous nous assemblions pour lire nos essais et comploter de nocturnes équipées. La Presse s’occupa de notre matinée de Noël, de une heure à sept heures de la nuit. Il y eut force récitations poétiques et de multiples hors-d’œuvres : une séance d’hypnotisme de Raymond Maygrier avec Paul Morisse pour sujet, une conférence sur l’aéronautique par Paul Jovis, (3) et que sais-je encore ?

C’était la gloire pour nous, la petite gloire, celle dont on s’enorgueillit en laissant croître ses cheveux, en se croyant le grand homme de demain. Il y en aura certainement des nôtre qui figureront dans le mouvement littéraire, et c’est presqu’avec le plaisir du jardinier qui espère une fleur inconnue que j’ai jeté quelques lignes sur chacun, avec l’idée de bonne prophétie pour quelques-uns :

Voici Huyot, dit Georges Auriol, qui danse et qui rit, bon et doux, enfant aussi, fantaisiste et voluptueux, avec ses pages fleuries de rêves, de baisers, de nuits de douleur et de plaisir. Quelquefois des emportements, rares, puis il retombe dans sa placidité et sa bonhomie, allume sa pipe, et songe.

Voici Adolphe Willette, peintre mystique et caustique, ou plus simplement Pierrot, dont il a la face glabre et énigmatique et qu’il peint en habit noir. Fils du colonel Willette, chauvin, hait les Anglais. Elève de Cabanel, adorateur de Watteau, fervent de Puvis de Chavannes. Alors voir son grand tableau Parce Domine parce populo tuo, et dites-moi s’il est plus rare poème ?

Voici encore Jules Faure, poète de talent sous l’étiquette de P. Destournel. A signé Karle Munte de bien jolies choses. Sec et nerveux, ponctuel et froid, une tête de loup déchevelée et une paire de lunettes. Porte un gilet Robespierre. C’est un méridional (4).

Plus loin c’est Paul Morisse, enfant vieilli, paradoxal et têtu. Imberbe, un visage de vierge encadré de longs cheveux, les mouvements félins et souples. Adore Baudelaire, et les « divans profonds comme des tombeaux (5) ; Antony Mars, employé au chemin de fer de l’Est, poète comique, faiseur de monologues et de calembours, vif, remuant, causeur, entreprenant (6) ; Albert Samain, froid, méthodique, correct, rime de beaux vers qu’il travaille longuement avec amour, a la clarté, la concision, une richesse d’images surprenante (7).

Près d’eux voyez cette barbe rouge sur une tête de reître. C’est Rodolphe Salis, qui écrit sur un lutrin gothique des nouvelles drolatiques en vieux français à faire tressaillir Balzac et pâmer d’aise Rabelais. Armoiries : une tête de chat noir dans un soleil (8). Puis cet œil vif, sous un front monumental : Jules Jouy, aux complaintes fantaisistes, aux « scies » amusantes (9). Et Octave Lebesgue, ardent, convaincu, producteur infatigable qui signe chaque jour dans un quotidien un article en faveur des humbles, des faibles, des déshérités. Je le connus voici deux ans à Lyon, avec Auriol, alors qu’il s’escrimait au Réveil de Lyon et à la Bavarde, sous la tunique de soldat d’administration (10).

Et Paul Mariéton, ce lyonnais qui s’est fait l’historien et le grand porte parole du Félibrige provençal, et qui vient de publier une Viole d’amour vibrante de sentiment. Le meilleur cœur du monde, tout à ses amis, quand ils peuvent le saisir dans ses courses vagabondes (11).

Ici c’est Alfred Vallette, le didactique, l’érudit de nous tous, qui prétend que le bon sens doit être intimement mêlé à l’art. Aussi son style est-il toujours solidement argumenté et un de ces jours ils nous donnera Les Chutes, où la psychologie se mêle à haute dose à la logique (12). C’est Louis Denise, alias Daniel Doulx, rieur et jovial, un peu sceptique, mais artiste ! Son style, c’est l’aquarelle aux vives couleurs, savante, fine, spirituelle !

De la musique ? C’est Antoine Bonnet, dit Colophane, ou Colo (13). Compositeur sentimental, exécuteur passionné. Il saisit son violon, la tête en extase, joue de tout son cœur. Avec Charles de Sivry (14), il interprète les chefs-d’œuvre mystiques de la Hongrie, et mêle les harmonies magyares aux cantilènes provençales. Sur le clavecin du phalanstère, que de notes égrenées, lâchées comme des vols d’oiseaux, avec le gémissement grêle du violon qui pleure, pendant que nous sommes là, étendus sur les sièges et le plancher, les uns fumant béatement, les autres rêvant ! Aux fêtes de Florian, à Sceaux, et de Corot à Ville d’Avray, l’orchestre provençal conduit par de Sivry, flahutets et tambourins en tête, menait les farandoles à travers les bocages. Rodolphe Salis était en provençal, Georges Auriol en berger Camargue, très crâne, Madame Salis en Arlésienne, le fichu tour de gorge en point d’Alençon formant « chapelle ». Pour moi j’étais en berger Florian aux couleurs de la reine Jeanne, avec houlette. Et nous revînmes ainsi par les nuits claires, violonant et tambourinant, tandis que les chiens aboyaient.

Je continue : Jean Blaize, exotique, cosmopolite, hirsute, enthousiaste, lyrique. A publié un volume, Les Symptômes. Ne se vêt pas étrangement, mais est acrobate à ses heures. Disparaît : on apprend qu’il est en Normandie, pis en Provence, où à l’Ile de France, sa patrie. On ne s’étonne plus (15).

Térence Cros, musicien, tête de hongrois, hirsute, noir, bohémien (16), neveu de Charles (17), monologuiste du Hareng Saur et de l’Obsession, de Henry, ce pur artiste, fils d’Antoine, docteur et poète, grand chancelier d’Araucanie. Mélodies bruyantes, hardies, sauvages, quelque fois cependant d’une douceur adorable. Une délicieuse :

Le Soir est d’émeraude

Et le papillon bleu rôde

Sur des vers de Louis Marsolleau, le féminin, qui récite si câlinement ses poèmes (18).

Alfred Clauzel, dit Clodion, à cause de sa chevelure mérovingienne. Fervent admirateur de Cladel, poète robuste et douloureux, témoin sa série des Crucigères (19).

Georges d’Esparbès, un Agennais, doux, surpris, enfant. Style ardent, pressé, plein d’archaïsmes, avec des retours de périodes et un abus de conjonctions qui lui donnent un caractère spécial. Termine une série de portraits bibliques intitulée Les Juges. Marius Réty, dit Claude Bretin, font découronné, longs cheveux blonds bouclés, Christ souffrant, poète sur qui la fatalité s’est apesantie (sic), prosateur secoué de larmes. Jules Bernard a dix-huit ans et fait très peu de vers. Il excelle dans l’étude des angoisses qui torturent le cœur humain, avec une richesse d’images éblouissante. La voix douce, les manières câlines, les yeux riants, blond comme une gerbe de blé, c’est Bernard (20). Louis Le Cardonnel garde la mine drôle d’un jeune curé de campagne. C’est un poète absolu, sarcastique à la manière de Villon. Que de soirs ne l’écoutai-je pas, au coin des rues, sous la lumière tremblante des réverbères ! Sa dialectique précise, ironique, prit plaisir maintes fois à m’entraîner dans le paradoxe, mais toujours il s’y glissait un rayon étincelant de vérité (21). René Just, farouche républicain aux envolées lyriques, poètes des clameurs populaires, la tête pleine de grandes choses et d’enthousiasme, dont les apostrophes cinglent comme des verges (22).

Dans ce coin, on rit. C’est Alphonse Allais qui, avec son frère Paul (23), passe le temps à berner les profanes. Il n’écrit guère, mais son petit genre récrée, et il serait impossible de narrer toutes les farces dont il s’amuse quotidiennement. Là on chante… Marcel Legay, poète musicien de l’âme et du cœur, chantre de la terre et des joies laborieuses, relève sa belle tête souffrante et nous émeut. Quelques-unes de ses chansons sont déjà fort connues. Nous lui faisons tous de petits poèmes. Il y a aussi Gérault-Richard (24), J.-B. Clément, l’auteur du Temps des cerises, parmi ses paroliers.

Victor Margueritte récite des vers de sa Chanson de la mer, qui vient de paraître (25). Un des fils du général Margueritte, poète d’une excellente école, baudelairien. Comme mise : veston de velours noué d’une cordelière, gilet de peluche verte, bolivar de feutre de soie, cheveux longs et bouclés (26).

Edouard Dubus – en journalisme Baroude – caractère caustique et ardent, nous commente son dernier article (27). Léon Vian lit une de ses nouvelles étranges où la science imagine de surprenantes choses. Avec ses Contes baroques, il promène ses auditeurs dans les siècles prochains. Et c’est vraiment une imagination sans frein (28).

Terminerais-je ici par mon propre portrait ? Si oui, je l’extrais d’une série de Georges Auriol : « Léon Riotor, fils des brouillards lyonnais, se promène flegmatique sur le grand chemin de l’Existence, laissant flâner son regard vague au dessus des bruits de la rue, loin des tumultes et des bagarres. – Observateur infatigable, il erre, à la façon des indifférents et des dédaigneux, enfouissant au fond de lui-même les montagnes de documents qui viennent tourbillonner à sa portée. – Il a gardé le souvenir du vieux Rhône, tumultueux et rêveur, et de ces impressions profondes glanées les soirs de mélancolie et de je ne sais quel souffle septentrional senti je ne sais quand, il s’est confectionné un style précis et pourtant coloré, où s’unissent à la verve gauloise, la bizarrerie des romanciers anglais et l’étrange et fantasmagorique songerie des poètes suédois. Travailleur obstiné, il forge des rimes sonores entre deux chapitres de roman et fait tomber de son enclume des chroniques légères qu’il laisse s’envoler comme des feuilles mortes !

« Grand amateur des légendes allemandes, on le voit sur le boulevard ruminer ses essais, dans le maëlstrom des chroniquailleurs ébouriffés, guidé par sa pensée bien au-delà de l’insipide grouillement des chercheurs de faits-divers.

« Elégant jusqu’à outrance, il semble être le seul survivant des jours brillants du Directoire, et personne ne peut savoir où vagabonde son esprit multiple lorsqu’il foule l’asphalte poussiéreux des Italiens, et personne ne peut le distraire des scènes qu’il contemple à cent mille lieues parfois de la terrasse de Tortoni où il a savouré sa dernière absinthe… »

Que de noms pourrais-je ajouter ! parmi ceux qui de près et de loin, en dehors des liens de camaraderie, travaillent au triomphe de l’Idée dans l’Art, maçons édifiant leur bâtisse dans leur jardinet particulier, que de noms inconnus aujourd’hui, superbes demain ! Les Jean Lorrain, les Laurent Tailhade, les Jean Moréas, les Valère Bernard, Jean Lombard, Auguste Marin, Léon Duvauchel, Edmond Haraucourt, Fernand Icres, sont de futurs chefs de bataillon, sinon de fiers et vaillants combattants (29).

Qui surgira ? Lequel de nous gravira le pinacle étincelant ? Dans vingt ans, qui sera mort, qui sera célèbre ?... Comme ces bulles monstrueuses qui se dégagent des marais, le poète monte lentement, traversant d’impures ondes en y laissant un peu de son âme. Il monte avec effort dans ces atmosphères mauvaises, plus affaibli mais plus glorieux chaque soir, jusqu’à l’aube du grand ciel qui n’est souvent que le moment de son trépas !...

(1) Un Phalanstère poétique. – Le Réveil, Avril 1884, article de Frontin, alias Fernand Xau.

« Nos jeunes littérateurs reviennent aux éclatantes originalités du romantisme, et je ne peu que les féliciter de jeter dans la platitude du jour un peu de cette allure anti-prud’hommesque de 1830 qui vit surgir Hernani, et qui devait, plus tard, voir naître Les Fleurs du Mal. Ces néo-romantiques sont disséminés un peu partout, mais j’en connais plus particulièrement quelqes-uns qui ont arboré à Montmartre l’étendard des chapeaux flambards et fait luire la rutilante aurore des gilets rouges. Chaussés de souliers vernis à la Directoire, ces Gautier de 1884 sont de vivants contrastes ; le débraillé de leur mise est l’antithèse violente de leurs escarpins à bouffettes, de leurs bas de soie de l’élégance de leur désinvolture littéraire. Ils affectent de parler en gentilshommes et s’en acquittent, ma foi, fort bien ! Ils traitent volontiers la première catin venue de « ma-quise » ou de « belle et honneste dame » comme Brantôme ; chamarure (sic) de langage, chamarure de vêtements, chamarure de têtes à caractères, on revit avec eux l’innombrable pléiade des poètes des derniers siècles et l’endiablée vie de bohême. Ont-ils du talent ? En général. D’ailleurs, en parler serait vain, le public les appréciera quelque jour. Question littéraire à part, ce sont de hardis néo-romantiques. Théo l’a dit quelque part : Ce n’est pas une mince bravoure que d’arborer un gilet rouge, et l’auteur de Mademoiselle de Maupin en savait quelque chose.

Parmi eux, j’en citerai quatre qui se sont déclarés phalanstériens, franchement, comme Pétrus Borel, comme Philoxène Boyer, et qui n’ont pas hésité un seul instant à remettre en pratique la délirante vie des bohêmes joyeux. Les héros de Murger ne sont auprès d’eux que de pâles embêteurs de pipelets. Leur phalanstère s’est logé au plus haut de Montmartre, et sous les toits de la maison la plus élevée. Entrons : un long vestibule sur lequel s’ouvrent les chambres à coucher, nous conduit au « salon de réception. » L’appartement est vaste ; huit fenêtres, ornées de balcons, y donnent l’air et la lumière à flots. Voici les seigneurs du lieu, des gaillards dont les mises excentriques feraient reculer d’horreurs nos honnêtes tailleurs ; des gaillards « qui ont fait le désespoir de leur famille. » Permettez-moi de vous les présenter : Léon Riotor, le plus élégant, qui, à vingt ans, a trouvé le moyen de répandre dans les journaux de France la matière de six à huit volumes, nouvelles, articles d’histoire et de vritique, traductions, poésies. A commis une poésie dont on parle beaucoup, La Chemise sale, et prépare un roman dont on parlera : Triptolème. Georges Auriol qui se vêt de linge de femme, met des voilettes en cravates et parle comme un roué de la Régence. Comme style, un mélange de Poe et de Mendès, le plus échevelé fantaisiste que je connaisse. Willette, le peintre poète, le portrait vivant de Pierrot, dont il porte le nom dans l’intimité et dont chaque compositions est un poème génial : enfin, P. Destournel, plume alerte et joyeuse, un des fondateur du fameux Claque-dent. Tous, figures ouverts et franches, les mains tendues, vous reçoivent et vous engagent à revenir. On rencontre là des musiciens, Ch. De Sivry, Antoine Bonnet, dit Colophane, un exquis violoniste ; Marcel Legay, Weiss ; des journalistes, Deschaumes, Ducray, Paul Morisse ; des peintres, Franck Bail, Steinlen, Gandara, ; j’en passe, et des meilleurs. Puis, les amis de la maison : Rodolphe Salis, Alfred de Clauzel, dit Clodion, Paul Alexis, Jean Blaiez, Albert Samain, Antony Mars, Auguste Audy, Georges d’Esparbès, Denis Doulx, etc. Dans la pièce de réception se trouve un vieux clavecin Marie-Antoinette. Colophane ou Sivroche (de Sivry) jouent leurs compositions, on s’ingurgite un verre de quelque liquide hasardeux ; on brûle une ou deux chaises dans la cheminée, et là, devisant d’art et de littérature, on laisse s’enfuir le temps.

Les aventures de ces quatre phalanstériens sont intéressantes, au point qu’on les a fortement engagés à les écrire. Allez au « Chat-Noir » parler de leur phalanstère, on vous contera aussitôt les évènements et les histoires les plus abracadabrants, les épisodes les plus renversants, et si quelques noms féminins, comme Colibri, Léa, Gretchen ou Christiane viennent s’y méler, ne souriez pas, à tous les poètes il a fallu des Muses. »

Réponse à Trublot. – Revue Critique, (entr’autres) Avril 1884. « Dans un des derniers numéros du Cri du Peuple, Trublot (lisez Paul Alexis) consacre ses Petites Nouvelles du théâtre et de la littérature à l’article du Réveil sur le phalanstère poétique de Montmartre. Il ne se fait pas faute d’éreinter les « jeunes » cités qui, dit-il, sont « pompiers et vieux, et ramollis et caducs ».

Notre collaborateur Léon Riotor, particulièrement visé, a répondu la lettre qui suit – dont l’insertion a donné matière à Paul Alexis à un nouvel article de deux colonnes :

Monsieur Trublot,

En lisant votre article sur les Jeunes, très courtois, et plein d’amabilité pour eux, je me plais à le reconnaître, je n’ai pu me retenir d’une inextinguible envie de rire. Quoi ! le naturalisme, qui compte déjà tant d’années d’existence et une pléiade d’auteurs si puissants ! quoi ! le naturalisme (dont vous êtes maintenant le seul et unique porte-voix) a pu songer un instant à s’émouvoir de la présence à Montmartre de quelques jeunes emballés, - dont le plus grand tort est sans doute de ne pas avoir été quémander le soutient que vous promettez d’accorder à tout jeune naturaliste ! – Vous me confondez véritablement.

Jusqu’à présent, nous nous étions permis de porter des vêtements d’un autre âge, des gilets dorés Louis XV, des escarpins vernis et des bas noirs. Nous jetterons tout cela au rencart, si vous le voulez bien, Monsieur Trublot, et nous nous vêtirons en jeunes naturalistes : un binocle sur le nez, un petit paletot-sac pour nos manuscrits, un gilet beurre frais et une chaine en doublé. Et puisque Triptolème vous embête, mon Dieu ! Je ne veux pas vous défendre ce pauvre avorton, nous en ferons des papillotes pour Dédèle.

Pourtant, cher Monsieur Trublot, nous sommes frères et ne nous ressemblons point. Frates dissimiles sumus, comme eût dit Térence. La question d’âge et de mise m’a toujours paru stupide, chacun s’habille comme il lui plait. Nous sommes des jeunes gens enclins aux défauts de leur âge, en possédant les qualités, comme les autres jeunes gens. Vous avez passé là, et nous passerons où vous êtes. Vous et vos amis êtes naturalistes, nous essayons d’être nous-même. Ou plutôt, sans prétention, je crois que nous le sommes un peu déjà.

La littérature est dans une phase de décadence amenée par l’excès de littérateurs. Nous n’avons pas à examiner quel sont les remèdes à employer, mais il y en a, et d’efficaces. Réflechissez-y vous-même.

C’est sous les bois ombreux, au bord des ruisseaux chanteurs, où j’entremêle d’extases bucoliques l’achèvement de ce pauvre Triptolème que vous maltraitez tant, que m’arrive votre article dont je ne peux vraiment pas me fâcher. Seulement, entr’autres inexactitudes, je n’entraîne pas mes amis. Auriol, Willette et Destournel, sont complètement indépendants de Triptolème. Je ne crois pas que personne ait ouvert la porte à leur esprit. Je suis même inquiet de l’effet qu’à produit sur eux la fumisterie de mauvais goût qui me présente comme leur Mentor.

Dans le travail littéraire, il y a deux choses à considérer : la gestation et l’éclosion. Ces deux choses sont nécessairement dépendantes l’une de l’autre. Avant que l’idée à émettre puisse surgir à la lumière, elle séjourne dans l’esprit et y prend la forme qui lui paraît le mieux s’appliquer à sa clarté, à son développement ou à son énergie. L’idée éclora dans tel ou tel moule selon les différentes situations du cerveau qu’elle aura traversées, et selon la durée de son séjour.

Je ne parle pas ici de ce que nous appelons les pisseurs de copie, journalistes hâtifs qui jettent, au hasard de la plume et de la vie, un ou deux articles chaque jour, sur tel ou tel sujet, sans y réfléchir même un instant, tout simplement parce que le métier l’exige. Il fait fournir tant de copie à heur fixe, à jour dit, et il est facile de voir ce qui peut naître de ce travail forcé. La gestation de l’idée artistique, pour qu’elle soit réelle, a besoin d’être inconsciente. Mes amis et moi, et beaucoup d’autres encore ! ne travaillons que sous cette influence. C’est pourquoi nous décrivons plus nos conceptions que les choses réelles. Sommes-nous romantiques, sommes-nous naturalistes, point ne le sais, et point ne chercherais à le savoir.

Ceci dit, je termine en vous remerciant des quelques mots que vous avez bien voulu écrire sur nous, et en témoignant de la plus profonde admiration pour tout talent nettement affirmé, de quelque façon qu’il s’exprime, et quelque sujet qu’il embrasse.

Léon Riotor

(2) Mort en 1895

(3) Mort en 1890

(4) A oublié la littérature. Habite l’Île de Madère.

(5) A disparu, réside à l’étranger je crois

(6) Est devenu vaudevilliste. A d’ailleurs fait fortune.

(7) A publié Au Jardin de l’Infante, 1893, couronné par l’Académie Française en 1898, et Aux flancs du Vase, 1900. – Mort le 18 Août 1900.

(8) Combien je m’amuse aujourd’hui de ma crédulité d’alors à l’égard du pître cabaretier ! A fait fortune aussi. Mort en 1897 en son château poitevin de Naintré.

(9) Mort fou en 1896.

(10) Georges Montorgueil.

(11) Tout cela était vrai alors et l’est encore

(12) Fondateur et directeur du Mercure de France. A publié deux romans, Le Vierge et A l’écart.

(13) Avait disparu. Je l’ai retrouvé en 1896 chef d’orchestre du Kursaal à Genève.

(14) Mort en 1899

(15) A publié depuis de remarquables romans.

(16) A été enfermé un instant comme fou, m’a-t-on dit.

(17) Charles Cros est mort en 1887. Cf mon Médaillon.

(18) S’est transformé en poète politique au moment du boulangisme.

(19) Mort poitrinaire à 23 ans.

(20) Bernard s’est fait sauter la cervelle à dix-neuf ans après avoir publié un roman.

(21) Le Cardonnel est curé de campagne quelque part.

(22) René Just est mort de misère à 22 ans.

(23) Paul Allais est devenu pharmacien, quant à Alphonse c’est toujours l’être le plus désagréable de la création.

(24) Fut député de Paris, rédacteur en chef de la Petite République.

(25) En 1883.

(26) Devint officier de cavalerie, démissionna, reprit la plume.

(27) Le Gaulois, le Pilori, etc., Dubus est mort en 1895.

(28) Mort à Panama, où il avait été envoyé comme ingénieur.

(29) N’oublions pas que ceci est écrit en 1884, et combien n’en ai-je pas brûlé que j’adorais !

(I) Préface de Gustave Geffroy. Lemerre, 1901, in-12, broché, 466 pp., couverture rempliée, index, frontispice et [fac-similé de] lettre autographe de Puvis de Chavannes. Outre les souvenirs dont il est ici question on y trouve des articles sur Puvis de Chavannes, Auguste Rodin, Léon Cladel, Barbey d'Aurevilly, Edmond Lepelletier, Willette, Jules Claretie, Charles Buet, Catulle Mendès, Les Cros, Les Indépendants : Les Refusés, 1er Salon du "Groupe", 1er Salon de la "Société", 2me Salon du "Groupe", etc.

Je reviendrais dans les prochains billets sur Léon Riotor et sur quelques uns des personnages dont il est question dans cet article.