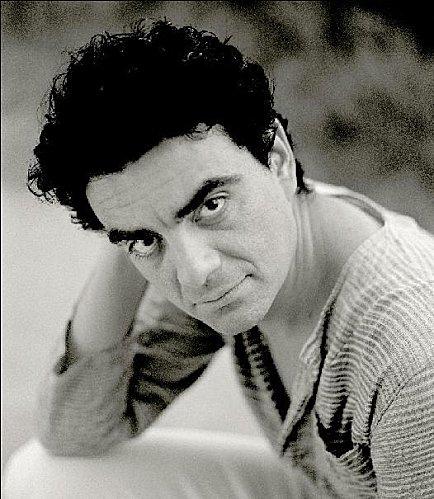

S’il est difficile d’atteindre les sommets dans un art aussi exigeant que l'opéra, il est plus difficile encore d’y remonter quand on en a chu. C’est pourtant le pari de Rolando Villazón, après divers problèmes vocaux et une opération des cordes vocales qui l’a tenu éloigné des scènes pendant plus d’un an. Après un retour intimiste et inégalement reçu au Théâtre des Champs Elysées, Villazón nous reprend là où il nous a laissés, en rattrapant à la Salle Pleyel un récital consacré à Haendel dont l’annulation avait marqué l’an dernier le début de ses difficultés.

Une fois n’est pas coutume, j’aborderai le compte-rendu de cette soirée de façon chronologique, tant ce retour longuement attendu a produit d’impressions contradictoires, qu’il serait abusifs de synthétiser dans une réponse trop claire à la question que chacun se posait : la page des difficultés vocales du ténor mexicain est-elle tournée ?

Le taux de remplissage de la salle manifeste l’érosion de la popularité de celui qui avant ses problèmes de santé pouvait remplir un stade à Berlin aux côtés de Plácido Domingo et Anna Netrebko à Berlin en 2006. Si les vides du parterre sont rapidement comblés par quelques opportunistes descendus des balcons, l’érosion commence, comme sur un front qui se dégarnit par le haut et par les côtés.

Tout commence avec l’arrivée de la Reine de Saba, extraite de Solomon, magnifiée par les Gabrieli consort et leur chef, à la fois sobre et d’une précision de métronome, Paul MacCreesh. Un orchestre spécialisé dans ce répertoire, aux cordes tendues jusqu’à crisser, aux tempi vifs et sautillants, d’une exactitude presque trop irréprochable qui ne se démentira pas un seul instant jusqu’à la fin du spectacle.

L’entrée de Villazón vient apporter à cet ensemble un supplément de théâtralité et d’âme, à la fois grain de folie et grain de sable dans les mécaniques parfaitement huilées de cet orchestre de spécialistes. Mais cela ne va pas sans heurt. Ca commence très fort avec un « Fatto inferno è il mio petto » d’une intensité sans égale : presque cueillie à froid, la salle retient son souffle pendant que les notes d’arrondissent, envahissent l’espace sans perdre en intensité ni en nostalgie. Il y a certes un choc de culture entre cet orchestre baroque de métier, au flegme tout britannique, et ce chanteur au sang chaud, bouillonnant, au vibrato bien peu baroque et à l’exubérance bien peu haendelienne. Mais dans ce passage triste, la tragédie y trouve des accents de vérité peut-être anachroniques mais ô combien émouvants.

Puis l’on retombe, et même d’assez haut. En passant à Serse, dans un rôle

particulièrement bas qui ne correspond guère à sa tessiture, Villazón ressemble à un sportif blessé qui appréhende la reprise et ménage tellement son organe fragilisé qu’il y perd ce qui a fait

son succès. La difficulté à descendre dans le grave s’entend au point de produire quelques notes

Dans ce moment de désarroi, on peut heureusement se consoler avec l’entrée en scène de la jeune soprano anglaise Lucy Crowe, qui parvient à merveille à tirer de cette position de chauffeuse de salle destinée à meubler la scène pendant que la star se repose la voix, et produit une performance remarquable dans les deux grands airs de Cléopâtre extrait du Jules César de Haendel. Beaucoup plus proche des canons de l’esthétique baroque, la jeune soprano se fond à merveille dans l’harmonie des Gabrieli Consort. Ce qu’on perd en exubérance, on le gagne en cohérence, ce qu’on perd en flamboyance, on le gagne en netteté. L’ovation qui salue son « Da tempeste » au début du deuxième acte résonne comme un signal adressé par la salle à la star de la soirée, comme pour souligner qu’elle peut en donner plus s’il en fait davantage.

Pourtant, dès après l’entracte, Villazón a repris son ascension vers les sommets, plus patiemment, plus en douceur, ramenant à son style et à son personnage inimitables un univers qui n’est pas le sien. Et le charme opère progressivement, grâce en particulier à son « Ciel e terra » extrait de Tamerlano, enflammé et drôle, tendu et teinté d’auto-dérision. Un petit fléchissement pour le trop attendu « Ombra mai fu » offert en premier bis, avant un second bis, une reprise de « Ciel e terra », plus exubérante encore que la première, qui enflamme littéralement la salle. A ce moment, toutes les brides, les conseils de retenue, semblent oubliées. Villazón est bien de retour. Son médecin le lui reprochera sûrement. Pas nous.

Rolando Villazón en récital à la Salle Pleyel, avec Lucy Crowe, Gabrieli Consort, Paul MacCreesh, le 6 mai 2009.