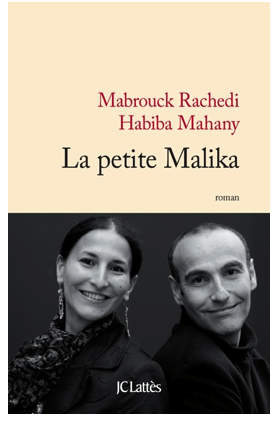

Par Maiai Brami - BSCNEWS.FR / Un frère, une sœur, à peine un an d’écart et une passion partagée pour l’écriture : Habiba Mahany (Kiffer sa race) et Mabrouck Rachedi co-signent La Petite Malika aux éditions Lattès. De quoi réjouir les nombreux lecteurs du Petit Malik paru en 2008 et permettre aux autres de découvrir un univers truculent servi par deux plumes brillantes, ou l’ascension d’une enfant de banlieue surdouée, bien décidée à s’accomplir envers et contre tous, à commencer par sa propre mère ! Une lecture jubilatoire.

Mabrouck Rachedi, comment l’idée vous est venue de faire un pendant féminin à votre Petit Malik ?

Mabrouck Rachedi : Depuis sa sortie en 2008, les lecteurs me demandent une suite. Ça ne m’intéressait pas vraiment, mais il y avait une sensibilité particulière que je voulais revisiter, avec l’attrait de la nouveauté. Le défi, cette fois, a été de prendre un point de vue féminin. Comme je ne me sentais pas armé pour me glisser dans un personnage du sexe opposé, j’ai réfléchi à un talent que je pourrais connaître et ma sœur, que j’adore, à la fois comme personne et comme écrivain, s’est imposée de façon évidente.

Habiba Mahany : On fait souvent des signatures ensemble et les gens s’étonnent qu’on soit frère et sœur. Souvent, ils nous demandent : « Alors, quand est-ce que vous écrivez un livre ensemble ? ! »

M. R. : Du coup, on avait décidé de ne pas en écrire un ensemble, que ce serait trop attendu. Mais à force de s’entendre poser la question, inconsciemment, ça a dû jouer. L’histoire peut paraître belle, mais avant tout, on voulait un projet solide, viable et intéressant, et ma foi, j’ai réussi à convaincre ma sœur… en la suppliant !

(rires de Habiba)

Comment s’y prend-t-on pour écrire un roman à quatre mains ?

H. M. : On en a parlé avant, on s’est beaucoup vu pour se mettre d’accord sur ce qu’on voulait faire. Ensuite, on l’a écrit chacun de notre côté. On se l’envoyait par fragments. Par exemple, je reprenais ce qu’avait fait Mabrouck et je modifiais au besoin, et puis on se voyait pour en discuter. Dans l’ensemble, ce fût une très bonne collaboration et en général, Mabrouck était d’accord avec mes modifications et vice versa.

Vous avez réussi à vous fondre dans un style commun…

M. R. : On est frère et sœur, ça a sûrement aidé. Le socle culturel commun aussi. En tout, ça nous a pris un peu plus d’un an. Franchement, c’était idyllique !

Vous aviez un plan, une fin ?

R. : Tout change tout le temps. La vérité du livre s’écrit toute seule. On a essayé de faire quelque chose de très cadré, mais finalement, la liberté de la création a pris le dessus.

L’humour tient une place primordiale dans votre livre. Est-ce un choix pour faire passer un certain nombre de constats assez peu réjouissants, notamment sur l’école, les banlieues, les mentalités ? Malika, votre héroïne est stigmatisée parce qu’elle est française, qu’elle se sent française et qu’elle le revendique, ce qui donne sous votre plume des situations cocasses…

M. R. : On ne se présente pas comme des diseurs de vérité, avant tout, on tient à transmettre des émotions. C’est le travail du romancier. Vous parlez du rejet, il y a une interaction un peu maléfique dans cette situation : « vous ne me voyez pas comme Français, alors je vous rejette en tant que Français et je rejette celle qui se sent française. » C’est ce que je vois dans les classes, quand je fais des rencontres. On me demande toujours : « M’sieur, vous êtes quoi ? » Je réponds que je suis Français. Mais les élèves insistent, en se targuant d’être marocain ou algérien. Et puis, je leur demande quelle est leur nationalité et là, ils doivent bien se résoudre à répondre « française ». C’est toujours ce problème d’identité qui resurgit. D’ailleurs, j’ai l’impression que les repères se perdent. La quête de soi est ardue, la jeunesse actuelle a beaucoup de ressentiment larvé vis-à-vis de la société, pas forcément conscient, d’ailleurs.

Êtes-vous d’accord pour dire que ce livre raconte une victoire, celle d’une enfant hors normes, qui grâce à son tempérament arrive à dépasser les préjugés — familiaux, sociaux ?

H. M. : Malika est surdouée, elle est différente de ses autres camarades, et elle ne vit pas dans un environnement qui la pousse à aller plus loin. Seul son grand-père, Ali, l’encourage à poursuivre ses études. À 13 ans, quand la maladie la frappe, la découverte de la philosophie à travers Nietzsche représente un tournant dans sa vie et ainsi, elle arrive à dépasser son environnement. Elle sait qu’elle a des capacités et peu importe qu’elle soit née dans une cité. C’est quelqu’un de très optimiste, très courageux.

M. R. : D’une certaine façon, c’est une belle plante qui essaye de grandir dans une sorte de désert. Et ce qui ne la tue pas la rend plus forte. C’est toujours le risque des enfants surdoués de se reposer sur leurs acquis et sur la facilité, mais elle, au contraire, doit toujours lutter, et ses capacités sont décuplées. Elle développe une sorte de résilience par rapport à son environnement.

Chapitre après chapitre, on voit Malika grandir, de 5 à 26 ans. Le système scolaire est omniprésent — de la Primaire jusqu’aux Grandes Écoles — et vous en faîtes une radioscopie féroce…

M. R. : Ça m’est arrivé de faire une intervention scolaire et d’avoir dix fois la CPE qui vient pour chercher des élèves… Ça fait froid dans le dos !

H. M. : Les années collège et lycée, c’était assez chaotique…

M. R. : Une fois sur deux la lacrymo, une fois sur deux la boule puante ! (rires)

Vous écrivez : « L’école était un lieu de pouvoir et surtout pas de savoir » ...

R. : Il y a des profs qui croient en leur vocation, mais c’est difficile, faute de moyens et parce que l’école est le réceptacle de toutes les misères des quartiers. Un prof ne peut pas remplacer toutes les autorités qui font défauts dans la société.

Pourtant, sans tout dévoiler, Malika devenue adulte, continue à croire à l’école de la République. C’est votre cas ?

M. R. : On s’est fait grâce à l’école.

H. M. : Les années collège restent mes meilleures années. J’en suis nostalgique. J’étais plutôt sage, mais mes camarades faisaient beaucoup de bêtises, ils perturbaient la classe. On s’est beaucoup amusés. J’avais un prof de Français formidable et c’est grâce à lui que j’ai aimé cette matière et la philosophie ensuite. L’école est un lieu important, c’est aussi l’endroit où l’on rencontre ses amis…

M. R. : L’important pour Malika, c’est la volonté de transmettre : tout ce qu’elle n’a pas reçu, elle peut le donner, elle a cette petite musique différente, qui fait qu’elle peut entrer en empathie avec des gens issus de son même milieu social. Nous-mêmes, quand on fait des interventions en banlieue, le contact passe mieux, parce qu’on a presque le même vécu. Et je crois que c’est important de devenir acteur de la transmission du savoir, sinon il ne reste plus que le désert… et les belles plantes ! (rires)

On a l’impression que vous vous êtes amusés à faire tomber les préjugés comme des dominos : du cancre à l’homosexuel, en passant par la question du foulard… Est-ce qu’on est dans le petit monde de Oui-Oui dans votre roman ?

M. R. : Le foulard a pu représenter un problème, mais il a été largement exagéré. Quand je parle à des profs, ils me disent : « Ça a été contre-productif. On a créé un effet de mode parmi les élèves. » Les filles ont décidé de mettre le foulard pour passer à la télé, pour exister, comme un acte de rébellion. D’ailleurs, certaines le mettaient contre l’avis de leurs parents. C’était l’équivalent du piercing chez les autres ados. Tout ça est né d’une hyper médiatisation. Et c’est ce qu’on montre dans le livre.

Donc, ce qui se passe maintenant avec la loi contre le Niqab, c’est du même ordre pour vous ?

M. R. : Pour le niqab, on parle d’une centaine de femmes ou un peu plus. Les législateurs eux-mêmes ont dit qu’il n’y avait pas lieu de légiférer pour si peu. Et surtout, que ça ne réglerait pas tout. Que ferait-on si ces femmes n’étaient plus autorisées à circuler dans l’espace public ? Elles seraient condamnées à rester chez elles. Encore une fois, il y a eu toute une envolée médiatique sur un problème qui existe certes, mais qui a été amplifié par les médias.

Ce livre raconte l’itinéraire d’une fille qui cumule les tares. Elle est née fille, en banlieue, elle est surdouée, ronde, et d’origine algérienne : « Fallait comprendre, j’étais une fille. Pendant que mon frère ce héros avait la tête dans les étoiles, j’avais les pieds dans la merde. » Habiba, comment avez-vous vécu votre enfance en banlieue ? Quel regard portez-vous sur la situation actuelle des filles de banlieue ?

H. M. : Le problème, c’est que chaque fait-divers sordide devient une généralité : la banlieue est d’office un endroit dangereux, où l’on est condamné à l’échec. Moi j’y ai grandi, j’y vis toujours, j’ai fait des études, je travaille et je ne suis pas malheureuse ! Quand tu es une fille, c’est sûr qu’il faut plus t’affirmer, surtout à l’adolescence, et puis ça dépend des quartiers, certains sont plus violents que d’autres. Mais, moi, j’y ai très bien vécu, j’ai passé des très bonnes années collège et lycée, j’ai tracé mon chemin.

Est-ce plus difficile d’être une fille en banlieue ?

H. M. : Non. D’ailleurs, je trouve même que dans le monde du travail, c’est plus difficile pour un garçon que pour une fille. Quand tu es un garçon et que tu postules pour du travail, si tu habites tel ou tel quartier, tu es mal perçu.

M. R. : Les hommes charrient une image de violence, contrairement aux femmes. Quand on parle du sauvageon, du barbare de banlieue… On va même jusqu’à inventer un vocabulaire spécifique aux banlieues : un viol collectif à St germain des Près devient une tournante etc.

Quand on referme votre livre, on se dit à quel point le miroir social dépossède les gens de banlieue de leur identité dès l’enfance. Le parcours de Malika est un pied de nez à la bêtise humaine…

M. R. : La difficulté quand on écrit sur un environnement urbain, c’est de le dépasser. On raconte des personnages qu’on essaie d’incarner, de faire vivre, en les habillant par le style, sans les considérer comme des symboles, mais des êtres qui vivent leur destin. De même, nous sommes des écrivains tout court et pas des écrivains de banlieue. On ne veut pas être relégués à la périphérie de la littérature !

Autrement dit, comme Malika, vous êtes étiquetés, parce que vous venez de banlieue et que vous écrivez sur la banlieue…

M. R. : Une fois je me suis retrouvé devant un éditeur qui était étonné que j’ai lu « autant » de livres. On pourrait penser que quelqu’un qui écrit des livres a beaucoup lu, non ?! (rires) Au quotidien, on doit constamment surmonter ce genre de préjugés et exister en tant qu’écrivains à part entière.

Vous connaissez d’autres écrivains nés en banlieue ?

M. R. : Oui, il y a eu un phénomène de mode après les émeutes de 2005. Au moment de la sortie de mon premier roman, Le Poids d’une âme (Lattès, 2 006), il y avait la « littérature black blanc beurre » et la « littérature de rue », même récemment, on entend parler de la « littérature de la diversité » ! Beaucoup d’auteurs ont disparu depuis et c’est aussi notre fierté d’être toujours là, moi j’en suis à mon quatrième roman, ma sœur à son deuxième. On n’a pas été un coup marketing pour Lattès, qui a toujours été irréprochable. Mon premier livre était prêt juste après les émeutes, mais mon éditrice n’a pas voulu avancer la publication.

Est-ce que vous auriez envie de réécrire ensemble ?

H. M. : Oh ! Oui, j’aimerais bien, ça s’est tellement bien passé…

M. R. : Ça a été une belle aventure littéraire et une aventure humaine encore plus formidable. On était déjà très proches, mais ça nous a encore plus rapprochés. Donc pourquoi pas, mais il faut une bonne idée…

À quel moment, vous vous êtes dit que vous seriez écrivains ?

H. M. : Quand Mabrouck a sorti son premier roman, il m’a encouragée à montrer mes écrits aux éditeurs. J’écris depuis l’âge de 14 ans. D’ailleurs, mon premier roman, Kiffer sa race (Lattès, 2 008), est inspiré de mes écrits d’adolescente.

M. R. : C’est toujours bizarre de se dire « écrivain ». Quand j’ai commencé mon premier roman, j’ai eu la conviction que je le finirais. J’ai quitté mon métier avec cette certitude irrationnelle que j’arriverais à le terminer. Pourtant, je suis quelqu’un qui doute beaucoup ! (rires) C’est un peu comme la course, que j’affectionne tellement : au début d’un marathon, si tu penses à la distance, tu as perdu d’avance. Il te faut naviguer entre le doute et un sentiment de confiance absolue.

Extrait :

« À la télé, j’entendais souvent parler d’intégration, d’intégration et d’intégration. Je n’ai jamais trop su ce que ça voulait dire, sauf en hiver, où je m’apercevais que je ne m’intégrerais jamais au froid polaire de la France. C’est à ces moments que je rêvais d’un retour au pays où je n’avais jamais posé les pieds. Maman m’avait montré des photos de sa jeunesse, avec de belles plages et un beau soleil. Elle répétait souvent que là-bas, elle avait vécu la misère. Y a pas à dire, la misère sous le soleil, ça a de la gueule. »

Blog de Mabrouck Rachedi :

http://www.metrofrance.com/MTE_CP/blogs/nouvelleracaillefrancaise/