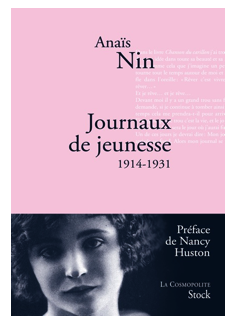

Par Maïa Brami - Bscnews.fr / Sur mon bureau, Fragments, les carnets de Marilyn Monroe parus au Seuil et l’énorme pavé rose des Journaux de jeunesse d’Anaïs Nin, tout juste réédités chez Stock. Un mois qu’ils trônent sur ma table, décorés de post’it multicolores, sans que je puisse commencer l’article. Deux livres les ont rejoints : The many lives of Marilyn Monroe de Sarah Churchwell, la seule biographie à ce jour qui fait exploser le mythe Marilyn en révélant le travail de fiction des biographes et Anaïs Nin, Fictionality and femininity (Clarendon Press/Oxford) d’Helen Tookey, basée sur une thèse de Doctorat en Philosophie. Ouvrages passionnants, qu’on aimerait bien voir traduits en français.

Par Maïa Brami - Bscnews.fr / Sur mon bureau, Fragments, les carnets de Marilyn Monroe parus au Seuil et l’énorme pavé rose des Journaux de jeunesse d’Anaïs Nin, tout juste réédités chez Stock. Un mois qu’ils trônent sur ma table, décorés de post’it multicolores, sans que je puisse commencer l’article. Deux livres les ont rejoints : The many lives of Marilyn Monroe de Sarah Churchwell, la seule biographie à ce jour qui fait exploser le mythe Marilyn en révélant le travail de fiction des biographes et Anaïs Nin, Fictionality and femininity (Clarendon Press/Oxford) d’Helen Tookey, basée sur une thèse de Doctorat en Philosophie. Ouvrages passionnants, qu’on aimerait bien voir traduits en français.

Incapable d’écrire, je me trouve dans un état d’effervescence mentale dont j’ignore la raison. Plus je cherche à savoir pourquoi, plus la confusion s’intensifie. Au bout de plusieurs semaines, je m’aperçois qu’en moi l’écrivain lutte avec la journaliste : tandis que la première se réjouit, s’enivrant et rêvassant, la deuxième cherche à comprendre et vite, pour maîtriser son sujet et synthétiser ses pensées. À ce jeu-là, aucune gagnante et une frustration grandissante, jusqu’à ce que l’écrivain évoque enfin une hypothèse — « Ces deux femmes, se sont-elles rencontrées? » — qui lui permette de prendre le dessus. Sur Internet, je tombe sur un passage du Journal de Nin de l’année 1955-56, où elle relate une fête organisée à New York à l’occasion de l’ouverture d’un glacier branché : « La décoration était rétro (…) et l’endroit bourré de célébrités. Un attaché de presse avait pensé qu’il serait amusant d’inviter Marilyn Monroe et Jayne Mansfield. Ce fût au détriment de Jayne Mansfield. Marilyn arriva sans maquillage, fraîche et lumineuse, et au lieu de poser pour qu’on l’admire, elle regarda chacun avec un véritable intérêt, et quand on me présenta à elle, elle tourna sa chaleureuse attention vers moi. » Ici le paragraphe est coupé, invitant l’internaute à acheter le livre. J’ai désormais la preuve mais pas le fin mot de l’histoire, tant mieux. 1955 marque un tournant dans la vie de Marilyn, qui s’installe à New York et commence un travail d’introspection, à la fois en débutant une psychanalyse et en travaillant avec Lee Strasberg de l’Actors Studio. J’ouvre Fragments. Il y a deux carnets datant de cette période, on voit leur couverture photographiée sur fond rouge — un carnet noir quasi vide et un agenda italien —, ainsi que des pages volantes avec l’en-tête du Waldorf Astoria et de Parkside House. 1955, elle rayonne de bonheur avec Arthur Miller. 1956, elle l’épouse et ses pressentiments adviennent — « (…) je ne peux pas m’habituer au fait qu’[Arthur] m’aime et je continue à attendre de lui qu’il ne m’aime plus du tout en espérant que cela n’arrivera jamais – mais je continue à me dire : qui sait ? » —, elle tombe sur son Journal Intime laissé ouvert, où il confie ses doutes sur son amour pour elle, sa déception. On imagine la violence du choc, alors qu’elle écrit à la même période : « Avoir ton cœur est/la seule chose parfaitement heureuse dont je sois fière (qui m’ait jamais appartenu)/ que j’ai jamais possédée ainsi/la seule chose qui me soit jamais complètement arrivée. » Comme en écho, la toute jeune Anaïs se confiait en février 1923, dans son Journal Cubain : « Que Dieu me vienne en aide car je place ma confiance dans l’amour et je voue toute mon âme à l’accomplissement de ma mission humaine. Et, tandis que ceux qui savent me murmurent à l’oreille : “L’Amour passe, le Mariage est un échec, l’Homme est égoïste”, je reste inébranlable, en attente, l’âme pleine de visions qui m’élèvent au-dessus de moi-même »

Chez ce glacier, Marilyn apparaît sans fard et pleine d’assurance, de plain-pied avec la réalité. Cette « Réalité » à laquelle elle met une majuscule et qu’elle entoure dans ce passage datant de 1955 : « Je n’ai pas eu Foi en la Vie/c’est-à-dire en la Réalité – quoi qu’il arrive, il n’y a rien à se tenir – sauf la réalité pour réaliser le présent, quel qu’il soit (…) » Pour la première fois, elle entrevoit donc la possibilité d’une libération, de ne plus se « sentir honteuse de mes sentiments, pensées (…) », de faire face à son passé, de faire taire sa tante Ida, qui revient la hanter comme un censeur dans sa vie : « Ida – je lui ai encore obéi – c’est nocif pour moi de le faire (cela m’inhibe/inhibe mon travail inhibe ma pensée) mais surtout incompatible avec la réalité parce que la vie commence maintenant (…) ». De s’accepter, ombre et lumière. Elle a atteint son rêve d’enfant, devenir actrice, et elle compte être la meilleure, s’affranchir de la Century Fox, choisir ses rôles, fonder sa maison de production — Le tournage du Prince et la danseuse avec Laurence Olivier se déroulera à Londres juste après son mariage avec Miller en juin 1956 et c’est à cette période qu’elle tombera sur le Journal de ce dernier. Chez ce glacier, elle a le visage nu de la femme en confiance, délivrée du jeu des apparences. Sa beauté n’en est que plus frappante. Dans les carnets de cette année-là, elle évoque son corps — « Même physiquement j’ai toujours été sûre que quelque chose n’allait pas pour moi là – peur de dire où alors que je sais où » — et si elle sait en jouer de ce corps, elle, considérée à l’époque la femme la plus désirable au monde, qu’elle puisse en jouir sans culpabilité, rien n’est moins sûr. Marilyn évoque une agression sexuelle dont on lui a fait porter la responsabilité enfant et une éducation chrétienne qui l’empêchait de regarder ou de toucher son corps. Intéressant parallèle, quand on rapporte qu’adulte, elle adorait se balader nue chez elle, seule ou devant ses invités. Je me plais à imaginer l’origine de la déception d’Arthur Miller, lui qui voyait en elle un ange, désarçonné de découvrir une femme de chair… désirante — « Je suis si soucieuse de protéger Arthur. Je l’aime - et il est la seule personne – être humain que j’ai jamais rencontré que je pourrais aimer non seulement comme un homme que je désire jusqu’à en être pratiquement affolée – mais il est la seule personne – en tant qu’autre être humain à qui je fais confiance autant qu’à moi-même (…) » De son côté, Anaïs Nin — qui a partagé son cœur et son lit avec un autre Miller, le sulfureux Henry — vient à l’écriture pour palier la séparation d’avec son père adoré. À onze ans, elle lui adresse sa première lettre sur un cahier d’écolier et ne cessera plus d’écrire jusqu’à sa mort en 1977. Elle ne cache ni son amour ni son désir pour lui et un parfum d’inceste imprègne toute son œuvre. À l’automne 1957, elle écrit : « Tout ce qui me reliait à l’acte d’écrire était associé en moi à un acte de séduction à l’attention de mon père. À chaque fois, c’était accompagné de culpabilité (…) J’étais condamnée par l’énormité de mon pêché (le vœu de charmer mon père) (…) Chaque action, vendre un livre, accepter un dollar, impliquer les autres, était chargé d’une connotation sexuelle : courtiser le monde ». Enfant, Nin pose nue pour son père, qui adore la photographier avec son frère. Plus tard, comme Marilyn — qui appelait ses maris « daddy » —, elle sera modèle et mannequin. Dans Anaïs Nin, Fictionality and femininity, Helen Tookey explique que toutes deux sont, en général, « associées au corps et à la sexualité. Mais si Monroe est avant tout une icône visuelle, Nin est l’écrivain de l’érotisme combinant sexualité et textualité ». Plus j’avance dans la lecture de ses carnets, plus je me dis que cette étiquette d’icône visuelle a sûrement précipité Marilyn dans le désespoir. Elle qui essayait de s’émanciper d’elle-même, de l’industrie du film et des hommes, dans une société encore emprunte de la rigidité d’après guerre véhiculant une image de la femme réductrice — fiancée prude ou femme fatale. Pour preuve, dans les biographies et fictions inspirées par sa vie, Norma Jeane Baker symbolise toujours son moi réel, pur et innocent, alors que Marilyn Monroe représente une image artificielle, un masque glamour, une illusion. Encore des clichés que fait exploser Sarah Churchwell dans son livre, notamment en précisant que la star avait fait modifier ses prénoms et noms à l’état civil, qu’elle était morte « Marilyn Monroe », Monroe étant le nom de jeune fille de sa mère. Autant Nin, de son vivant — en 1973, les quatre premiers volumes de son Journal se vendent à 125 000 exemplaires aux Etats-Unis — est acclamée (et controversée) par les lectrices et les féministes, qui se déchaîneront (les biographes aussi) ensuite contre elle à sa mort, remettant en question son image d’artiste indépendante et libérée, autant Marilyn, considérée avant tout comme un objet de désir, reste victime d’une injustice terrible — qui, même aujourd’hui, l’associe à une actrice de talent, elle que Kazan comparait à Marlon Brando ? Peu avant de mourir, dans son dernier entretien, elle confiait : « C’est agréable d’être un fantasme, mais on aimerait aussi être accepté pour ce qu’on est ». Que se serait-il passé si Marilyn avait pu lire le premier volume du Journal d’Anaïs, paru en 1966 ? Un rendez-vous incognito à Santa Monica — elles habitaient Los

Angeles —, à l’abri d’une crique, Nin sans âge, teint de poupée, yeux cerclés de khôl, chignon et cape, Marilyn, visage et pieds nus, un foulard sur la tête, confiant à son aînée ses impressions de lecture, ajoutant : « Vous savez, moi aussi j’écris… enfin, pas comme vous, moi, “mes sentiments ne trouvent pas à se développer dans les mots” ». Discussion entre la papesse de l’autofiction et la star dont on a érigé la vie en mythe : « Dire qu’elle était maudite revient à reléguer Marilyn au rang de personnage de conte de fée ; comme Maggie (personnage qu’elle a inspiré à Arthur Miller), Marilyn était maudite par la narration, pas par la vie », écrit Sarah Churchwell. Publier aujourd’hui ses carnets répare donc d’une certaine façon l’injustice, même si, emporté par son style souvent énigmatique et sa graphie changeante — la danse des lettres à l’intérieur des mots, parfois attachées les unes aux autres parfois détachées, ces « d » qui ressemblent à des « l », de quoi regretter de ne pas être graphologue —, chacun sera enclin à l’interprétation. Au moins, on sera forcé de lui reconnaître une épaisseur : de la vivacité, de la curiosité, de l’humour et surtout une grande lucidité. Rien de ce qu’est censé incarner la femme portée au pinacle, celle fantasmée par l’homme et par extension qu’on nomme fatale, qui doit « être surface, illusion, jeu, l’apparence du mystère qui ne cache aucune substance réelle », dixit Helen Tookey.

Mais retournons chez ce glacier New Yorkais, où Nin décrit la simplicité de Marilyn contrastant avec les poses de Jayne Mansfield — encore un destin tragique de fille peroxydée à grosse poitrine au QI de 150 ! Mansfield est également le patronyme de June, la compagne d’Henry Miller, devenue Sabina sous la plume de Nin, personnage récurrent, qui apparaît dès son premier livre La maison de l’inceste (1936). Sabina représente la femme fatale par excellence, celle qui fascinait Nin, qu’elle rêvait d’incarner et qu’elle est, paradoxalement, devenue en passant à la postérité : l’image d’une femme créative, passionnée, sexuelle, sans entraves. En 1954, Sabina revient dans Une espionne dans la maison de l’amour. Le personnage est celle d’une femme qui prétend être actrice afin de réaliser ses nombreux désirs. Une femme, comme Monroe, dont l’identité est multiple et fragmentée, qui aimerait être une, se rassembler : « Pourquoi ai-je ce sentiment - que les choses n’arrivent jamais vraiment - mais que je joue un rôle et de cela je me sens coupable dans la mesure où j’ai conscience de ce que je dis et ce que je suis et ce qui en découle - tout cela est prémédité - sauf que je suis trop inhibée pour me sentir spontanée parce que je crains d’être je veux dire - parce que je ne sais pas ce qui va en ressortir - ce qui va arriver… », écrit-elle dans l’agenda italien qui l’accompagne entre 1955 et 1956.

Est-il possible d’être « spontanée » quand on est une star, un miroir, qu’on est perçue comme un fantasme, qu’on sait ce l’interlocuteur attend de vous ? Est-il possible d’être soi, simple mortelle, sans risquer de le décevoir et perdre amour et admiration ? Est-il possible d’être une et unie quand on est une femme ?

Soudain, tout fait sens en moi, grâce à une citation de Nietzsche trouvée dans le livre d’Helen Tookey : « Réflexion sur l’Histoire des femmes : ne doivent-elles pas être d’abord et avant tout des actrices ? ». À travers les écrits de Nin et de Monroe, je suis en quête de ma propre identité, et ma fascination depuis l’adolescence pour les stars hollywoodiennes — avec quel appétit je lisais mémoires et biographies, avec quelle délectation j’absorbais leurs traits, leurs gestuelles, leur lumière dans la pénombre des cinémas du quartier latin — trouve enfin une explication. Actrice et femme fatale incarne la féminité dans son essence, qui se résume en un mot : mystère. Et l’exploration passionnante parce qu’infinie se fait à travers un jeu de miroir, entre soi et soi-même, entre soi les autres (hommes et femmes).

Nin écrit à seize ans : « Maintenant elle bouge face au miroir, elle n’est plus Anaïs Nin, celle qui va au lycée, qui tient son journal, cultive des légumes et fait pousser des fleurs dans l’arrière-cour. (…) Si elle bouge, c’est pour interpréter Sarah Bernardt, Mélisande, la Dame aux camélias, Madame Bovary, Thaïs. Anaïs est immobile, spectrale, comme une image prisonnière d’un tableau, se déplaçant dans un rêve. Dans le miroir elle se décompose en une centaine de personnages, devant le miroir elle n’est que pâleur, immobilité et silence recomposés. Silence. Elle cherche une expression qui trahisse l’esprit. (.) À seize ans, c’est bien Anaïs Nin qui se regarde dans le miroir les cheveux relevés en chignon haut pour la première fois. Il y a toujours la question. Le miroir ne va pas lui répondre. Elle va devoir chercher la réponse à travers les yeux et les visages des jeunes gens qui dansent avec elle ; plus tard chez les hommes, et surtout chez les peintres. »

Sa quête, elle l’a poursuivie à travers son œuvre (sa vie), notamment en explorant les voies de la psychanalyse. En 1932, à Paris, alors qu’elle vient de commencer une analyse avec René Allendy, elle se confie à Henry Miller : « Je n’ai pas encore décidé si l’analyse simplifie et dédramatise notre existence, ou si c’est la voie royale pour rendre les drames encore plus terribles, à devenir fou… Quand l’artiste s’empare de la psychanalyse, elle devient un autre outil pour créer du chaos. » Qu’aurait pensé Marilyn de cette phrase ? Elle qui écrivait en 1955 : « dois faire de gros efforts pour travailler sur les actuels problèmes et phobies qui proviennent de mon passé – faire beaucoup beaucoup beaucoup plus plus plus plus d’efforts dans mon analyse. Et y être toujours à l’heure – pas d’excuse à être toujours en retard. » Quelles conversations ces deux-là auraient pu avoir ! Monroe buvant les paroles de Nin racontant, entre autre, son expérience comme assistante d’Otto Rank à New York. En 1966, Marilyn aurait-elle été encore convaincue des bienfaits de la psychanalyse ? Elle aurait évoqué son séjour en hôpital psychiatrique, le Dr Greenson, les cassettes audio qu’elle enregistrait pour lui. L’une actrice professionnelle, l’autre actrice de sa vie, chacune en quête d’elle-même, chacune en souffrance, l’une cherchant à se centrer, l’autre se réinventant sans cesse : « Je ne permettrai plus que ma vie et mon cœur tout entiers restent attachés à une seule femme ; je ne souffrirai plus autant. Dorénavant, tu devras être un peu plus qu’une seule personne, tu dois en être des multiples, toutes celles auxquelles tu pourras penser… », écrit Anaïs Nin au sortir de l’adolescence.

Pour leur deuxième rendez-vous, Marilyn l’aurait invitée à dîner, elle aimait cuisiner, mettant les petits plats dans les grands. En passant la porte, Nin aurait remarqué une boîte à chapeau sur la table basse : « Mes carnets », aurait dit la star, mi-excitée mi-anxieuse, l’aidant à se débarrasser de sa cape : « Je vous ai lue et je me suis dit, pourquoi ne pas lui montrer ? Je veux dire, sans aucune arrière-pensée, hein, je ne suis pas écrivain, mais… plutôt dans un geste d’amitié, pour vous rendre la pareille » Bien sûr, le rôti serait resté dans le four. Déchaussées et installées par terre, elles auraient passé la soirée au vin blanc et au champagne, Marilyn lisant des passages, riant, de gêne d’abord, puis d’elle-même avec ce second degré qui la caractérisait, prenant conscience avec une certaine fierté du chemin parcouru. Piochant encore dans la boîte, elle aurait ouvert au hasard un carnet de l’année 1956, bu une gorgée d’alcool pétillant pour se donner du courage et aurait énoncé, sans mettre le ton, comme si elle lisait une réplique à apprendre : « Je pense que je suis très seule — mon esprit bat la campagne. Je me vois dans la glace à présent, le sourcil en bataille – si je me mets très près je verrai ce que je ne veux pas y voir – la tension, la tristesse, la déception, mes yeux ternes, les joues rougies par des petits vaisseaux qui paraissent comme des rivières sur une carte — les cheveux qui tombent comme des serpents. C’est la bouche qui me rend la plus triste, près de mes yeux presque morts. Il y a une ligne sombre entre les lèvres comme les contours de nombreuses vagues soulevées par un violent orage – qui dit ne m’embrasse pas, ne me ridiculise pas, je suis une danseuse qui ne sait pas danser. » Rattrapée par l’émotion, elle aurait fini sa lecture presque inaudible, avec sur le visage cette expression que Nin avait vu sur de nombreuses photos, ses yeux tristes en complète contradiction avec sa bouche souriante et sensuelle. Sans un mot, l’écrivain lui aurait pris le carnet des mains, l’aurait posé, puis d’un geste, la tirant de sa torpeur, l’aurait invitée à danser.

Angeles —, à l’abri d’une crique, Nin sans âge, teint de poupée, yeux cerclés de khôl, chignon et cape, Marilyn, visage et pieds nus, un foulard sur la tête, confiant à son aînée ses impressions de lecture, ajoutant : « Vous savez, moi aussi j’écris… enfin, pas comme vous, moi, “mes sentiments ne trouvent pas à se développer dans les mots” ». Discussion entre la papesse de l’autofiction et la star dont on a érigé la vie en mythe : « Dire qu’elle était maudite revient à reléguer Marilyn au rang de personnage de conte de fée ; comme Maggie (personnage qu’elle a inspiré à Arthur Miller), Marilyn était maudite par la narration, pas par la vie », écrit Sarah Churchwell. Publier aujourd’hui ses carnets répare donc d’une certaine façon l’injustice, même si, emporté par son style souvent énigmatique et sa graphie changeante — la danse des lettres à l’intérieur des mots, parfois attachées les unes aux autres parfois détachées, ces « d » qui ressemblent à des « l », de quoi regretter de ne pas être graphologue —, chacun sera enclin à l’interprétation. Au moins, on sera forcé de lui reconnaître une épaisseur : de la vivacité, de la curiosité, de l’humour et surtout une grande lucidité. Rien de ce qu’est censé incarner la femme portée au pinacle, celle fantasmée par l’homme et par extension qu’on nomme fatale, qui doit « être surface, illusion, jeu, l’apparence du mystère qui ne cache aucune substance réelle », dixit Helen Tookey.

Mais retournons chez ce glacier New Yorkais, où Nin décrit la simplicité de Marilyn contrastant avec les poses de Jayne Mansfield — encore un destin tragique de fille peroxydée à grosse poitrine au QI de 150 ! Mansfield est également le patronyme de June, la compagne d’Henry Miller, devenue Sabina sous la plume de Nin, personnage récurrent, qui apparaît dès son premier livre La maison de l’inceste (1936). Sabina représente la femme fatale par excellence, celle qui fascinait Nin, qu’elle rêvait d’incarner et qu’elle est, paradoxalement, devenue en passant à la postérité : l’image d’une femme créative, passionnée, sexuelle, sans entraves. En 1954, Sabina revient dans Une espionne dans la maison de l’amour. Le personnage est celle d’une femme qui prétend être actrice afin de réaliser ses nombreux désirs. Une femme, comme Monroe, dont l’identité est multiple et fragmentée, qui aimerait être une, se rassembler : « Pourquoi ai-je ce sentiment - que les choses n’arrivent jamais vraiment - mais que je joue un rôle et de cela je me sens coupable dans la mesure où j’ai conscience de ce que je dis et ce que je suis et ce qui en découle - tout cela est prémédité - sauf que je suis trop inhibée pour me sentir spontanée parce que je crains d’être je veux dire - parce que je ne sais pas ce qui va en ressortir - ce qui va arriver… », écrit-elle dans l’agenda italien qui l’accompagne entre 1955 et 1956.

Est-il possible d’être « spontanée » quand on est une star, un miroir, qu’on est perçue comme un fantasme, qu’on sait ce l’interlocuteur attend de vous ? Est-il possible d’être soi, simple mortelle, sans risquer de le décevoir et perdre amour et admiration ? Est-il possible d’être une et unie quand on est une femme ?

Soudain, tout fait sens en moi, grâce à une citation de Nietzsche trouvée dans le livre d’Helen Tookey : « Réflexion sur l’Histoire des femmes : ne doivent-elles pas être d’abord et avant tout des actrices ? ». À travers les écrits de Nin et de Monroe, je suis en quête de ma propre identité, et ma fascination depuis l’adolescence pour les stars hollywoodiennes — avec quel appétit je lisais mémoires et biographies, avec quelle délectation j’absorbais leurs traits, leurs gestuelles, leur lumière dans la pénombre des cinémas du quartier latin — trouve enfin une explication. Actrice et femme fatale incarne la féminité dans son essence, qui se résume en un mot : mystère. Et l’exploration passionnante parce qu’infinie se fait à travers un jeu de miroir, entre soi et soi-même, entre soi les autres (hommes et femmes).

Nin écrit à seize ans : « Maintenant elle bouge face au miroir, elle n’est plus Anaïs Nin, celle qui va au lycée, qui tient son journal, cultive des légumes et fait pousser des fleurs dans l’arrière-cour. (…) Si elle bouge, c’est pour interpréter Sarah Bernardt, Mélisande, la Dame aux camélias, Madame Bovary, Thaïs. Anaïs est immobile, spectrale, comme une image prisonnière d’un tableau, se déplaçant dans un rêve. Dans le miroir elle se décompose en une centaine de personnages, devant le miroir elle n’est que pâleur, immobilité et silence recomposés. Silence. Elle cherche une expression qui trahisse l’esprit. (.) À seize ans, c’est bien Anaïs Nin qui se regarde dans le miroir les cheveux relevés en chignon haut pour la première fois. Il y a toujours la question. Le miroir ne va pas lui répondre. Elle va devoir chercher la réponse à travers les yeux et les visages des jeunes gens qui dansent avec elle ; plus tard chez les hommes, et surtout chez les peintres. »

Sa quête, elle l’a poursuivie à travers son œuvre (sa vie), notamment en explorant les voies de la psychanalyse. En 1932, à Paris, alors qu’elle vient de commencer une analyse avec René Allendy, elle se confie à Henry Miller : « Je n’ai pas encore décidé si l’analyse simplifie et dédramatise notre existence, ou si c’est la voie royale pour rendre les drames encore plus terribles, à devenir fou… Quand l’artiste s’empare de la psychanalyse, elle devient un autre outil pour créer du chaos. » Qu’aurait pensé Marilyn de cette phrase ? Elle qui écrivait en 1955 : « dois faire de gros efforts pour travailler sur les actuels problèmes et phobies qui proviennent de mon passé – faire beaucoup beaucoup beaucoup plus plus plus plus d’efforts dans mon analyse. Et y être toujours à l’heure – pas d’excuse à être toujours en retard. » Quelles conversations ces deux-là auraient pu avoir ! Monroe buvant les paroles de Nin racontant, entre autre, son expérience comme assistante d’Otto Rank à New York. En 1966, Marilyn aurait-elle été encore convaincue des bienfaits de la psychanalyse ? Elle aurait évoqué son séjour en hôpital psychiatrique, le Dr Greenson, les cassettes audio qu’elle enregistrait pour lui. L’une actrice professionnelle, l’autre actrice de sa vie, chacune en quête d’elle-même, chacune en souffrance, l’une cherchant à se centrer, l’autre se réinventant sans cesse : « Je ne permettrai plus que ma vie et mon cœur tout entiers restent attachés à une seule femme ; je ne souffrirai plus autant. Dorénavant, tu devras être un peu plus qu’une seule personne, tu dois en être des multiples, toutes celles auxquelles tu pourras penser… », écrit Anaïs Nin au sortir de l’adolescence.

Pour leur deuxième rendez-vous, Marilyn l’aurait invitée à dîner, elle aimait cuisiner, mettant les petits plats dans les grands. En passant la porte, Nin aurait remarqué une boîte à chapeau sur la table basse : « Mes carnets », aurait dit la star, mi-excitée mi-anxieuse, l’aidant à se débarrasser de sa cape : « Je vous ai lue et je me suis dit, pourquoi ne pas lui montrer ? Je veux dire, sans aucune arrière-pensée, hein, je ne suis pas écrivain, mais… plutôt dans un geste d’amitié, pour vous rendre la pareille » Bien sûr, le rôti serait resté dans le four. Déchaussées et installées par terre, elles auraient passé la soirée au vin blanc et au champagne, Marilyn lisant des passages, riant, de gêne d’abord, puis d’elle-même avec ce second degré qui la caractérisait, prenant conscience avec une certaine fierté du chemin parcouru. Piochant encore dans la boîte, elle aurait ouvert au hasard un carnet de l’année 1956, bu une gorgée d’alcool pétillant pour se donner du courage et aurait énoncé, sans mettre le ton, comme si elle lisait une réplique à apprendre : « Je pense que je suis très seule — mon esprit bat la campagne. Je me vois dans la glace à présent, le sourcil en bataille – si je me mets très près je verrai ce que je ne veux pas y voir – la tension, la tristesse, la déception, mes yeux ternes, les joues rougies par des petits vaisseaux qui paraissent comme des rivières sur une carte — les cheveux qui tombent comme des serpents. C’est la bouche qui me rend la plus triste, près de mes yeux presque morts. Il y a une ligne sombre entre les lèvres comme les contours de nombreuses vagues soulevées par un violent orage – qui dit ne m’embrasse pas, ne me ridiculise pas, je suis une danseuse qui ne sait pas danser. » Rattrapée par l’émotion, elle aurait fini sa lecture presque inaudible, avec sur le visage cette expression que Nin avait vu sur de nombreuses photos, ses yeux tristes en complète contradiction avec sa bouche souriante et sensuelle. Sans un mot, l’écrivain lui aurait pris le carnet des mains, l’aurait posé, puis d’un geste, la tirant de sa torpeur, l’aurait invitée à danser.