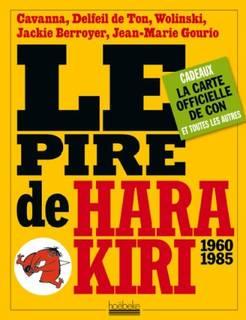

Si, dans un millénaire, des archéologues spécialistes du XXIe siècle exhumaient Le Pire de HaraKiri (Hoëbeke, 192 pages, 30 €), nul doute qu’ils s’interrogeraient sur la brutale évolution opérée par la société française depuis les années 1990. Car les thèmes abordés dans cet album richement illustré tranchent nettement avec la « morale » que nous connaissons aujourd’hui.

Si, dans un millénaire, des archéologues spécialistes du XXIe siècle exhumaient Le Pire de HaraKiri (Hoëbeke, 192 pages, 30 €), nul doute qu’ils s’interrogeraient sur la brutale évolution opérée par la société française depuis les années 1990. Car les thèmes abordés dans cet album richement illustré tranchent nettement avec la « morale » que nous connaissons aujourd’hui.

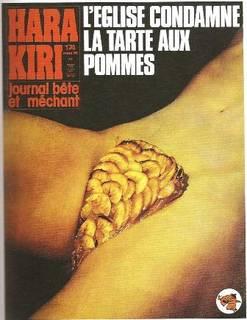

Le « pire » ici présenté reprend en effet vingt-cinq ans (1960-1985) de provocation où l’humour noir le dispute à l’irrespect, où le sexe rivalise avec la scatologie, où le « mauvais goût » devient un défi et s’érige en principe, dans la lignée des Dadaïstes ou des anarchistes de L’Assiette au beurre, cette revue satirique et libertaire du début du XXe siècle. Photos détournées, pastiches de romans-photos, fausses publicités, slogans corrosifs, tout participait à remettre en question l’ordre établi, à choquer les trop bonnes consciences, à tourner l’ordre moral en dérision, à ôter aux pouvoirs politiques, policiers et religieux le voile de respectabilité qui était supposé les protéger. Institutions, conventions, valeurs et société de consommation passaient sous les fourches caudines de l’outrance pour mieux dénoncer la tartufferie et l’imbécilité, les postures et les impostures.

Dans cette optique, l’équipe de gais lurons animée par Cavanna et Georges Bernier (le professeur Choron) avait choisi de s’attaquer autant aux abuseurs qu’aux abusés, aux victimes qu’aux bourreaux, aux minorités qu’à la majorité docilement silencieuse. Une telle démarche serait-elle envisageable aujourd’hui ? Dans plusieurs textes qui émaillent Le Pire de Hara Kiri, Cavanna et Jackie Berroyer relativisent la situation en affirmant qu’à l’époque où le journal était publié, la censure sévissait tout autant, ce qui explique les interdictions de publication (cinq entre 1961 et 1982) qu’ils durent subir.

Dès lors, il est devenu impossible, pour les humoristes, de rire de tout, et, pour les artistes, d’aborder certains sujets abusivement qualifiés de « sensibles » sans encourir des poursuites immédiates ou des sanctions (Stéphane Guillon et Didier Porte en ont fait les frais). Un moyen efficace pour faire « rentrer dans le rang » les joyeux malfaisants et les mauvais esprits trop critiques…

En outre, imaginerait-on aujourd’hui les slogans de « Bison bourré » invitant à « trinquer à 140 à l’heure » sans une réaction des associations contre la violence routière et des mouvements hygiénistes ? Où celui indiquant, photo à l’appui, « Profitez de ce qu’on vous colle une amende pour pisser sur le flic », alors qu’une innocente publicité pour les poulets de Loué a dû récemment être retirée par ses annonceurs ?

Non seulement Le Pire de Hara Kiri est un livre réjouissant, mais encore il se présente comme le vestige d’une liberté d’expression aujourd’hui émoussée, faite d’insolence, d’irrévérence et de courage. Un document archéologique, en somme.

Illustrations : Photo page 66 - Photo page 175 - Photo page 85.