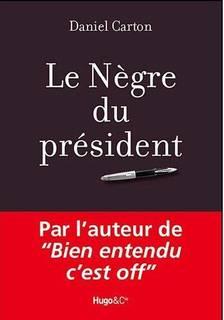

Dans un roman publié en 1993, Grand amour, Eric Orsenna avait raconté son expérience de « nègre » de François Mitterrand, fonction qu’il avait exercée durant une partie du premier septennat. Avec une réelle dimension littéraire, ce livre mettait en lumière les coulisses de l’Elysée, l’esprit de cour qui y régnait, les petits et grands avantages dont les courtisans s’accordaient le bénéfice. Aujourd’hui, c’est à ce même thème que le journaliste Daniel Carton consacre son second roman, Le Nègre du Président (Hugo & Cie, 216 pages, 15 €).

Dans un roman publié en 1993, Grand amour, Eric Orsenna avait raconté son expérience de « nègre » de François Mitterrand, fonction qu’il avait exercée durant une partie du premier septennat. Avec une réelle dimension littéraire, ce livre mettait en lumière les coulisses de l’Elysée, l’esprit de cour qui y régnait, les petits et grands avantages dont les courtisans s’accordaient le bénéfice. Aujourd’hui, c’est à ce même thème que le journaliste Daniel Carton consacre son second roman, Le Nègre du Président (Hugo & Cie, 216 pages, 15 €).

Ancien du Monde et du Nouvel Obs, l’auteur maîtrise son sujet ; il s’est d’ailleurs taillé une solide réputation en dénonçant, dans plusieurs essais, les travers des politiques etla complicité que ceux-ci entretiennent avec certains média. Il connaît aussi ses classiques : lorsqu’il décrit son héros participant à trois dîners en ville dans la même soirée, il reprend à son compte une célèbre habituded’Edouard Frédéric-Dupont (qui fut député de Paris de 1936 à 1993, un record !).

Partant d’un fait réel – le même discours prononcé par le Président à quelques semaines d’intervalle devant deux assemblées agricoles –, Daniel Carton imagine que cette « erreur » aurait été l’acte de sabordage volontaire d’un conseiller élyséen, lequel devient ici le narrateur. A dessein, le Président en question n’est jamais nommé, bien que très facilement reconnaissable ; il se distingue toutefois des autres protagonistes par la majuscule qui orne tous les pronoms le désignant (Lui, Il, Le, etc.), un procédé habituellement réservé à… Dieu.

Ce roman est un prétexte pour évoquer l’irrésistible ascension d’un homme, de la mairie de Neuilly à la rue du Faubourg Saint-Honoré, et la descente aux enfers parallèle de sa « plume » car, pour le reste, l’intrigue reste mince. Il s’agit aussi et surtout d’une charge corrosive menée tambour battant contre un personnage et le système qu’il s’était depuis longtemps ingénié à mettre en place. Nul n’est épargné, ni le tout puissant « Cardinal » qui régente le palais, ni les conseillers, ni les amis, ni les membres du gouvernement, ni les parlementaires ni, bien entendu, les journalistes. Peu de patronymes émaillent le livre, qui prend presque l’allure d’un roman à clefs, comme lorsque Daniel Carton évoque le premier flic de France (surnommé « le grand blond en avant ») ou un journaliste du Figaro devenu omniprésent dans le monde cathodique, sans parler des portraits assez savoureux des premières dames de France successives.

A la manière d’un pamphlet, au fil des pages, Daniel Carton flingue à tout va sans grand souci des nuances. De sa première cible, le Président, il laisse une description au vitriol, tant physique que psychologique et intellectuelle. Un seul talent lui est concédé : « celui de savoir empapaouter n’importe qui. » Et c’est avec la même plume d’un humour incisif qu’il traite les membres du cabinet, courtisans présentés comme prêts à avaler les couleuvres les plus indigestes et à supporter toutes les humiliations présidentielles pour préserver leurs prébendes, leurs parcelles de pouvoir, leurs avantages exorbitants. Car « rien ne leur fait plus peur que le retour à la vie ordinaire. D’ailleurs, ils ne savent même plus à quoi ça peut bien ressembler. »

Le lecteur apprend encore quelques techniques de manipulation d’une presse sinon complice, du moins bienveillante, voire ouverte à une certaine collusion ; il découvre comment l’inculture et les comportements de parvenus ont été instaurés comme gages de compétence et d’appartenance au clan. Il assiste en outre à l’illustration quotidienne de l’inimaginable cynisme avec lequel chacun joue son rôle ; il se trouve enfin plongé dans de piètres affaires d’alcôve qui n’intéresseraient personne si ces escapades n’étaient, dans le roman, financées sur fonds publics.

En dépit de cette précaution liminaire, on sort de cette exploration d’un univers peu reluisant, voire franchement nauséabond (même si on s’en doutait un peu…), avec un goût amer que renforce le mode narratif de l’auteur. Il est clair que le héros du livre, énarque issu d’une famille conservatrice catholique, manie la langue de Molière dans ses plus infimes subtilités. Quelques phrases, embusquées au cœur de plusieurs paragraphes, l’attestent. Pour autant, il nous en averti dès la page 18 : « je ne me vois pas raconter tout ça sur le modèle de La Princesse de Clèves ». Le style du récit tient donc du langage de petite frappe où certains pronoms sont éludée et où l’accumulation des trivialités semble une caricature de l’idiome supposé « moderne » et « populaire » – c’est-à-dire vulgaire et sonnant faux – du Maître romancé ici brocardé par son collaborateur. Si le but de Daniel Carton visait, à travers le style qu’il emploie, à rendre encore plus antipathique le milieu qu’il décrit et les personnages qu’il met en scène, l’opération est une réussite menée avec talent. Mais le lecteur gardera peut-être l’impression que cette réussite s’est réalisée à ses dépens. Et l’on s’interroge : un style célinien eut-il mieux convenu ? Ou bien celui de l’excellent Michel Audiard qui nous a laissé, dans les dialogues du Président, le film de Verneuil, une vision à la fois impitoyable et prémonitoire du monde politique (dont la scène de la séance à la Chambre reste un morceau d’anthologie) ? Et l’on se dit encore que, pour dénoncer la vulgarité du temps, une langue pure et acerbe de pamphlétaire (Laurent Tailhade, Léon Bloy, Philippe Muray ou, naturellement, Voltaire) aurait peut-être eu davantage de portée, par la mise en perspective des contrastes.

Illustration : Palais de l’Elysée, gravure circa 1850.