Comment susciter l’intérêt chez les cinéphiles quand la résolution d’une intrigue est connue ?

C’est un peu la quadrature du cercle qui anime les cinéastes mettant en scène un récit inspiré par des faits réels ou tiré d’une histoire vraie comme le veulent les formules consacrées.

En 2003 le monde a été choqué par la dramatique aventure vécue par l’alpiniste américain Aron Ralston. Après six jours de souffrance, le jeune homme a du se sectionner l’avant bras droit pour continuer à vivre.

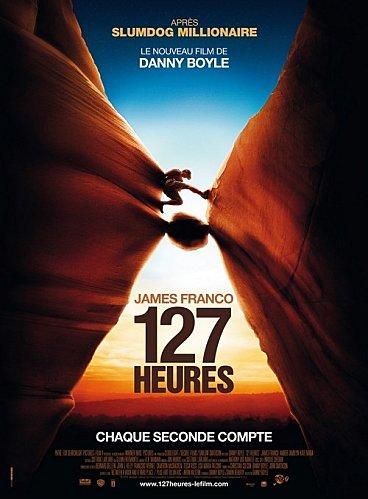

A partir de ce tragique fait divers, narré par Ralston lui-même dans un livre autobiographique "Plus fort qu’un roc", Danny Boyle a mis en scène "127 heures" avec James Franco dans le rôle titre.

Le postulat initial est largement dépassé. Le réalisateur britannique est comme à son habitude brillant dans son entreprise. Sa réussite d’homme de cinéma est de magnifier un récit brut, de mettre en images un récit poignant.

"127 heures" est une œuvre touchante, Une vraie aventure humaine et une histoire d’une force incroyable.

Même s’il est question d’amputation, de la perte d’un membre ou d’un possible décès, "127 heures" est avant tout un hymne à la vie hors du commun. Danny Boyle nous rive à notre fauteuil en nous faisant partager le quotidien d’un jeune homme ordinaire confronté à une destinée extraordinaire.

Son Aron Ralston puise au tréfonds de son être une soif de vivre absolument phénoménale, une capacité à surmonter la douleur et la résignation. Sa décision de s’amputer l’avant bras droit n’obéit qu’à seule logique : vivre.

L’art du metteur en scène est de nous faire partager le processus mental qui anime son héros. Ce dernier traverse bien des étapes, passe de l’espoir à l’abattement total, oscille entre réalité et hallucinations mais continue à exister.

Danny Boyle brosse le portait d’un jeune homme souriant, sportif dans l’âme, communicatif. Aron Ralston est aussi un amoureux solitaire de la nature qui tente d’échapper en quelque sorte au monde moderne et à la civilisation. Loin d’être un protagoniste taillé d’un seul tenant, le caractère du jeune homme semble est au contraire élaboré, voire complexe. Le réalisateur a su nous proposer un personnage plein de facettes et surtout de ressources.

Les péripéties que Ralston sont une chose mais l’étude comportemental en est une autre. L’un des centres d’intérêt majeur de "127 heures" est la présentation de cet homme au mental d’acier qui opère une traversée qui l’amène de l’obscurité à la lumière.

Le spectateur est immédiatement séduit par sa générosité dans l’effort et son penchant à se lier. Le drame qui le touche provoque l’empathie.

L’histoire prend aux tripes. Le spectateur a la très nette impression d’être coincé en compagnie d’Aron Ralston au fin fond de cette crevasse du Blue John Canyon.

La force de cette histoire, sans commune mesure avec tant d’autres récits , est de mettre le spectateur au défi avec une sorte de cheminement mental initiatique.

Aron Ralston est en proie à des hallucinations après plusieurs jours au fond de cette crevasse. Le film, cantonné jusqu’à là à un simple "survival movie" bascule dans l’irrationnel, voire le fantastique. Un renversement de perspectives du à la douleur physique, aux privations et à un sentiment d’abandon.

C’est au fin fond du gouffre, dans tous les sens du terme, qu’Aron Ralston trouve l’étincelle de vie nécessaire pour se couper l’avant bras droit.

Et l’acte en lui-même ?

Etrangement l'amputation ne choque pas outre mesure. Même si le résultat peut paraître cru et révoltant pour le sens commun, et si au bout Aron Ralston perd une partie de lui-même, le geste est synonyme de préservation.

Vivre avant tout comme je l’ai déjà dit.

"127 heures" nous réserve son lot de péripéties qui font avancer le récit. Aron Ralston fait preuve d’ingéniosité pour s’alimenter et

s’aménager un minimum de confort. Des séquences qui font monter la tension dramatique.

Sur le plan de la mise en scène Danny Boyle utilise certains artifices pour dynamiser son récit. La caméra vidéo, sorte d’ultime confessionnal, la prise de photos permettent de varier les angles de vue et de diminuer l’exiguïté du lieu.

L’utilisation de flash back, symboles d’un temps jadis forcément heureux, a pour but de renforcer ces

impressions de solitude et de regret.

Le dénouement final connu à l’avance, on y revient obligatoirement, atténue forcément la charge émotionnelle mais Danny Boyle s’emploie dans chaque scène à amplifier le moindre détail.

J'ai lu ici ou là que certains chroniqueurs s'évertuaient à comparer "127 heures" à "Buried", l’excellent film de Rodrigo Cortés dans lequel le personnage principal (Ryan Reynolds) était confronté au huis clos intégral, à une claustrophobie destructrice. A mon sens l'optique du film de Danny Boyle est différente.

Même si le sentiment d’enfermement opère pendant les 2/3 du film, le spectateur n’a pas ce sentiment

d’étouffement. Le héros est à l’air libre, c’est une évidence.

Danny Boyle s’ingénie à jouer avec nos nerfs en juxtaposant des plans de cette étroite crevasse et des panoramas ensoleillés.

James Franco, présent d’un bout à l’autre du long métrage, est plus que stupéfiant. Son jeu d’acteur bluffe l’auditoire. Un rôle en or. Le dépassement de soi suinte à l’écran.

"127 heures" est l’un des films de ce début d’année. Un moment de cinéma intense qui fait écho à la soif de vivre d’un individu ordinaire confronté à un choix de vie draconien.