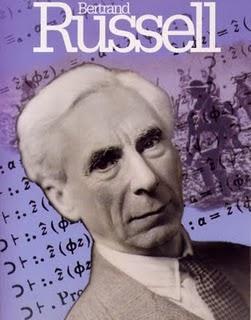

La remarque de Wittgenstein concernant les oeuvres en «rouge» en «bleu» s’explique par cette autre suivant laquelle Russell, dans sa vieillesse, aurait souffert de la «perte des problèmes philosophiques». En fait, si l’on en croit Alan Wood, le biographe autorisé de Russell, «Russell a consacré sa vie intellectuelle à trois recherches principales. Il a cherché la vérité objective et impersonnelle successivement dans la religion, les mathématiques et la science. Pas dans la philosophie. Dans son for intérieur il pensait d’ordinaire que la philosophie est inférieure aux mathématiques et à la science.» (Alan Wood, «Essai sur l’évolution de la philosophie de Russell», dans Bertrand Russell, Histoire de mes idées philosophiques, Paris, Tel Gallimard, 1961, p. 330)

La remarque de Wittgenstein concernant les oeuvres en «rouge» en «bleu» s’explique par cette autre suivant laquelle Russell, dans sa vieillesse, aurait souffert de la «perte des problèmes philosophiques». En fait, si l’on en croit Alan Wood, le biographe autorisé de Russell, «Russell a consacré sa vie intellectuelle à trois recherches principales. Il a cherché la vérité objective et impersonnelle successivement dans la religion, les mathématiques et la science. Pas dans la philosophie. Dans son for intérieur il pensait d’ordinaire que la philosophie est inférieure aux mathématiques et à la science.» (Alan Wood, «Essai sur l’évolution de la philosophie de Russell», dans Bertrand Russell, Histoire de mes idées philosophiques, Paris, Tel Gallimard, 1961, p. 330) Les vues de Russell sur la religion doivent être comprises comme s’inscrivant dans le projet de «naturalisation» dont, philosophe américain, Willard van Orman Quine (1908-2000), s’est fait le champion à la suite de Russell. Si Wittgenstein a raison, il s’agirait là d’une erreur monumentale concernant la direction que doit prendre la philosophie, Wittgenstein ayant toujours professé que la philosophie n’explique rien et ne fait que décrire. D’où, l’accusation suivant laquelle Russell, et a fortiori ses successeurs, dont Quine, serait atteint de la maladie «de la perte des problèmes philosophiques». Il va sans dire que le débat est fort complexe. Il n’est toujours pas résolu, et il n’est pas prêt de l’être. Quoi qu’il en soit, il importe que le lecteur de Pourquoi je ne suis pas chrétien? soit averti du parti pris philosophique de Russell.

Dans le cas de la religion, l’entreprise de «naturalisation» vise à ramener la croyance religieuse à autre chose qu’elle-même, comme le fait l'anthropologue québécois Daniel Baril, par exemple, dans La grande illusion. Comment la sélection naturelle a créé l’idée de Dieu (Multimondes, 2006), à la suite de nombreux autres auteurs «naturalisants». Selon Baril, en effet, la religion et, a fortiori la croyance de type religieuse, s’explique en ce qu’elle constitue un avantage adaptif à l’environnement, c’est-à-dire à la vie en société. Pas de vie en société, pas de religion ; et pas de religion, pas de croyance en Dieu. La boucle est bouclée : la croyance religieuse est démasquée comme favorisant essentiellement l’adaptation sociale. Aussi, dire que la croyance religieuse est démasquée c’est dévoiler l’illusion qu'elle recèle.

On entend Freud qui, dans L’Avenir d’une illusion, prétendait lui aussi dévoiler l’illusion sur laquelle repose la religion. Pour le père de la psychanalyse, il est clair que le chrétien est atteint de délires. «Les vérités que les doctrines religieuses contiennent sont tellement déformées et systématiquement déguisées que l’ensemble des hommes n’y saurait reconnaître la vérité.» ( L’avenir d’une illusion, Paris, PUF, p. 63. Paru originalement en 1927.). Cependant, on ne peut, dit Freud, prouver que les croyances religieuses soient fausses : «On ne peut pas plus les réfuter que les prouver.» (p. 45); on peut cependant expliquer le mécanisme qui fait d’elles des illusions.

L’accusation, donc, n’est pas tant que la croyance religieuse soit fausse, mais qu’elle illusionne. C’est la rengaine qu’on entend depuis les Lumières. Dans tous le cas, la croyance religieuse est soupçonnée de mal fonctionnée, de faire illusion, de tromper, bref, de masquer la vérité. En somme, elle ne serait pas le fruit de facultés cognitives fonctionnant adéquatement visant la vérité puisqu’elle serait déviée de sa trame normale pour ainsi dire, soit en vue de la satisfaction de désirs vitaux (Freud), ou encore de la survie en groupe (Baril). Baril écrit par exemple : «L’intentionnalité que les croyants voient dans la vie montre que nous percevons et comprenons notre environnement à travers des facultés intellectuelles qui ont été sélectionnées pour gérer des rapports sociaux. Ce prisme déformant nous fait voir du social là il n’y en a pas ; c’est la source de notre anthropomorphisme intuitif difficilement répressible.» («Darwin et l’immortalité (de l’idée) de Dieu», Le Devoir, 28-29 avril 2007).

La croyance religieuse résulterait donc du dysfonctionnement des facultés cognitives qui, normalement, c’est-à-dire dans son usage correct, visent la vérité. Se pourrait-il, toutefois, que ce soit l’inverse qui soit le cas ? C’est-à-dire que ce serait, au contraire, l’incroyance qui résulte du dysfonctionnement des facultés visant, normalement, la vérité, c’est-à-dire lorsque nos facultés entretiennent la croyance en Dieu? Toute la question devient dès lors celle de savoir en quoi consiste le bon fonctionnement de nos facultés intellectuelles visant le vrai.

Baril répondrait, il va de soi, que les facultés intellectuelles humaines furent façonnées par l’adaptation à l’environnement favorisant la survie. Or, d’après James Alcock, spécialiste de la psychologie de la croyance à l’Université York, à Toronto : «Le cerveau est une machine à générer des croyances». «Le cerveau», poursuit-il, «a évolué de façon à favoriser la survie de l’espèce, pas pour chercher la vérité.» (cité dans Québec Science, Noémi Mercier, «Pourquoi on croit», avril 2008, p. 22). Ainsi, donc, l’évolution produit uniquement des croyances, pas des vérités, c’est-à-dire des savoirs. Il serait donc, normal, que les croyances religieuses ne soient que des croyances, pas des vérités, assurant, selon Baril, la survie, c’est-à-dire la vie en société. Mais l’explication de Baril repose précisément sur des facultés intellectuelles façonnées par l’adaptation visant à générer des croyances, et non pas la vérité. À strictement parler, par conséquent, on ne saurait admettre que l’explication naturaliste soit vraie puisque que les facultés cognitives humaines ne visent pas la vérité, mais seulement la croyance vraisemblable assurant la survie. Donc, on ne peut logiquement admettre que l’explication de Baril de la croyance religieuse soit vraie. Par ailleurs, la croyance religieuse dit, de son côté, que celui ou celle qui met sa confiance en Dieu trouve la vérité. Du moins, c’est ce qu’enseigne le christianisme. Celui-ci enseigne en effet : 1) Dieu nous a créés à son image afin que nous l’aimions. Il veut donc que nous le reconnaissions; par la foi, Il veut que nous l’adorions. Cela signifie que nos capacités de connaissance sont ainsi faites que, lorsqu’elles fonctionnent correctement, nous puissions croire en Lui. 2) Nous vivons dans un monde créé par Dieu. Ce monde ne peut nous induire en erreur. 3) La foi engendre des croyances vraies. Enfin, 4) la foi est conçue suivant un plan qui garantie la production de croyances vraies. La foi chrétienne répond donc à toutes les garanties d’une connaissance en bonne et due forme.

Conclusion : l’incroyance est la source de la croyance, éventuellement de la fausseté, non pas de la vérité. L’entreprise de naturalisation de la religion, dans laquelle s’est engagée Baril, sous la recommandation de Quine et à laquelle, Russell aurait sans doute souscrit, s’effondre donc.

Il n’a été question dans ce qui précède que de la croyance, pas de la vertu de foi. Pourtant, j’ai mentionné au début du billet précédent, en me basant sur Wittgenstein, que l’erreur principale commise par Russell et ses successeurs, c’est de tenir la croyance religieuse simplement comme une croyance parmi d’autres, alors que, du moins en christianisme, la croyance en Dieu, c’est d’abord une affaire de foi, c’est-à-dire une vertu – une vertu théologale faisant appel à la vertu par excellence, l’amour-agapè. Dans ce qui suit, je reviens sur ce point capital sur lequel on insistera jamais assez.

La foi est une assurance, une garantie, que l’homme (ou la femme) de foi possède. Il n’a pas la certitude absolue, sinon ce ne serait pas la foi. L’homme de foi fait confiance. Contrairement à ce plusieurs pensent erronément, et à commencer par Russell, la foi n’est pas irrationnelle. Lorsque je doute, comme tout le monde le fait, je présuppose implicitement la vérité, car douter, sans croire que la vérité existe même si elle m’échappe pour le moment, c’est logiquement impossible. En effet, lorsque je doute, j’admets implicitement que quelque chose n’est ni vrai ni faux; toutefois, j'admets qu'il est vrai que je doute. Je tiens, en outre, pour vrai le principe logique de «bivalence» suivant lequel une proposition est soit vraie soit fausse. Ainsi, dans le doute, ma raison s’accroche pour ainsi dire au principe logique, de telle manière que je fais confiance à l’effet que je saurai bien un jour de quoi il en retourne au plan de la vérité. Par conséquent, il est parfaitement rationnel d’avoir la foi. Celle-ci consiste en l’assurance ou la garantie de la vérité. Cela fait partie de l’enseignement chrétien voulant que nos facultés cognitives soient aptes à connaître la vérité. Donc, celui ou celle qui doute et se complaît dans le doute n’est pas vertueux au plan de la foi, ni par conséquent au plan de la recherche de la vérité. Ce qui signifie que la recherche même de la vérité présuppose la vertu de foi.

Diderot, ce bon sceptique, fils des Lumières, écrivait : «On doit exiger de moi que je cherche la vérité, mais non que je la trouve.» (Denis Diderot, Pensées philosophiques #XXIX, in Œuvres philosophiques, Paris, Classiques Garnier, 1998, p. 27.) L’énoncé de Diderot constitue en réalité un attrape-nigauds. En effet, si je reconnais comme Diderot que j’ai le devoir de chercher la vérité, je la tiens dès lors du fait même que je la cherche puisque je la présuppose en étant à sa recherche. Au mot de Diderot, il faut préférer celui de saint Augustin : «Cherchons donc comme si nous devions trouver et trouvons dans l’intention de toujours chercher.» (De Trinate, IX, 1) Dans le premier membre de la phrase augustinienne, la vérité est posée comme norme de la recherche; dans le second, le fait de trouver la vérité nous oblige à poursuivre sa quête parce que la vérité est en somme inépuisable.

On fait souvent le reproche aux chrétiens de posséder la Vérité. Jésus ne dit-il pas qu’Il est la Voie, la Vérité et la Vie? (Jean 14 6). S’il possède la vérité, le chrétien doit la partager avec les autres, tout comme il doit partager les biens qu’il possède. C’est la vertu d’amour-agapè-charité qui le lui commande. Il doit la partager pour mieux unir, non pour diviser ou exclure. C’est la raison pourquoi le chrétien cherche avec bienveillance avec les autres. Et c’est pourquoi le mot d’Augustin cité précédemment lui convient comme un gant : «Cherchons donc comme si nous devions trouver et trouvons dans l’intention de toujours chercher.»

Le souci de la vérité oblige le chrétien à entrer en dialogue avec l’autre et à rechercher ensemble la vérité. Ce qui me conduit à considérer un dernier point de l’ouvrage de Russell, la vertu. Russell consacre les dernières pages de Pourquoi je ne suis pas chrétien? «L’idée de vertu».

Russell écrit : «…qu’est-ce que le vice, en pratique? C’est un certain comportement que le troupeau déteste.» (p. 89) Inversement, la vertu, pour Russell, est le comportement que loue le «troupeau».

Là-dessus, Russell reste parfaitement cohérent avec la position qu’il défend par ailleurs en philosophie morale, le subjectivisme. Voici ce qu’il écrit dans un passage tiré de The Scientific Outlook, datant de 1931, traduit en français sous le titre Science et religion :

Quand un homme dit : « Ceci est bon en soi », il paraît affirmer un fait, tout comme s’il disait : «Ceci est carré » ou « Ceci est sucré ». Je pense que c’est là une erreur. Je pense qu’il veut dire en réalité: « Je souhaite que tout le monde désire ceci », ou plutôt:« Puisse tout le monde désirer ceci ». Si l’on interprète ses paroles comme une affirmation, il s’agit seulement de l’affirmation de son désir personnel… La théorie que je viens de présenter est une des formes de la doctrine dite de la “subjectivité” des valeurs. (Bertrand Russell, Science et religion, Paris, Gallimard, Idées NRF # 248, 1971, p. 175-177.

Il n’y a aucun doute dans l’esprit de Russell que la morale est affaire strictement de sentiment personnel. En philosophie morale, cela s’appelle, comme je l’ai dit, le subjectivisme moral. Certes, il existe plusieurs variétés de subjectivisme, mais ce qui est commun à toutes les formes de subjectivisme, dont celui de Russell, c’est que les valeurs n’ont aucune espèce de réalité objective et universelle en dehors de la subjectivité humaine. «X est moralement vertueux», «Faire X, c’est bien», «X est bon», «On doit faire X», etc., signifie de diverses façons : «Moi (le locuteur) j’approuve X». Plus précisément, le subjectivisme à la Russell ajoute à l’expression du souhait ou du désir personnel, le souhait que celui-ci soit partagé par tous. «X est moralement vertueux» signifie selon Russell «Je souhaite que tout le monde tienne X comme un comportement vertueux».

Or, le subjectivisme est confronté à d’énormes objections qui le réfutent. Je ne retiendrai que l’objection suivante : personne n’est infaillible quant à ce qu'il considére comme étant bon. Il nous arrive souvent de juger que telle chose est bonne pour nous, alors qu’après coup nous nous rendons compte que nous nous trompions. À une certaine époque, on croyait qu’il était bon de fumer la cigarette; mais on s’en ensuite ravisé pour affirmer que la cigarette est au contraire nocive pour la santé. On pourrait multiplier les exemples. Il faut insister sur le fait que ce ne fut pas de notre part une décision arbitraire d’interdire le tabagisme pour assurer la santé des gens. Cette interdiction est fondée sur des observations cliniques établies. Ce n’est pas «le troupeau», comme dit Russell, qui a «décrété» que la cigarette était nocive pour la santé! Quelle aberration!

Il en va de même pour la vertu. Un jour, à en croire Russell, des gens décrétèrent, sur la base de leur goût personnel, que la vertu était bonne – le courage, par exemple – et que le vice - la lâcheté - était mauvais. Tel et tel se comporta courageusement. Un nazi, par exemple, extermina avec détermination et un soin zélé des millions de juifs. Il fut traité en héros par ses comparses nazis. Pour nous, toujours selon la fable de Russell, ce même nazi est un lâche, un monstre d’immoralité. La théorie du subjectivisme moral que soutient Russell ne permet pas de savoir si ce nazi est réellement, objectivement, véritablement un monstre immoral. Tout dépend de celui qui juge. Voilà à quoi conduit la théorie de Russell sur les vertus : au relativisme moral. La vertu est relative à celui qui la voit et qui s’en trouve affecté. Comme se plaisait à dire Voltaire : «Le courage n’est pas une vertu, mais une qualité commune aux scélérats et aux grands hommes.» Toutefois, par là, la morale devient relative et, celui ou celle qui défend le relativisme, comme Voltaire et Russell, doit faire face à de sérieuses objections.

En fait, le subjectivisme moral de Russell ne tient pas la route puisque, comme je le mentionnais tantôt, je puis royalement me tromper sur ce que je tiens comme étant bien pour moi. D’habitude, il me faut faire preuve de sagacité ou d’esprit critique sur ce point : je dois peser le pour et le contre. Bref, il me faut réfléchir. Or, réfléchir de la sorte, c’est une vertu qu’Aristote désignait sous le nom de phronèsis. Il la place au sommet des vertus puisque, pour avant d’agir courageusement, il faut savoir si ce que je m’apprête à faire, est bien ou non, c’est-à-dire si cela est gage de bonheur pour moi et les autres. Notre nazi de tantôt qui ne fait qu’obéir qu’aux ordres du führer dément, dont les théories à propos des juifs ne tiennent pas la route, manifeste certes beaucoup de détermination et de zèle, mais en aucun cas du courage, car il lui manque au préalable la vertu de phronèsis, la sagesse ou l’esprit critique. C’est là une réalité morale qu’aucun «troupeau» ne su inventer parce qu`être phronimos, sagace et sage, ça ne s’invente pas; on le devient à force d’entraînement à la dure en étant confronté à des situations complexes et difficiles de la vie courante.

À la suite d’Aristote, Thomas d’Aquin fut d’avis qu’il existe d’autres vertus supérieures aux vertus dites «cardinales» (la sagacité, la sagesse, le courage, la justice); ces vertus étant les vertus théologales de foi, d’espérance et d’amour-agapè-charité. Ce qui signifie que la véritable personne sagace (phronimos) est celle qui est capable de faire confiance, d’espoir et d’amour. Quoi qu’en pense Russell, ces vertus morales sont des «réalités» objectives qui existent indépendamment de ce qu’un «troupeau» peut penser, désirer et souhaiter. La foi d’un chrétien, c’est exigeant. C’est une vertu, une excellence. Il s’agit d’un équilibre complexe entre, d’une part, la raison et, d’autre part, la folie. Avoir la foi, c’est être capable de se dresser sur la pointe de l’esprit. Pour y parvenir, il faut beaucoup de courage et de sagacité; surtout beaucoup d’amour.