Des hommes en colère

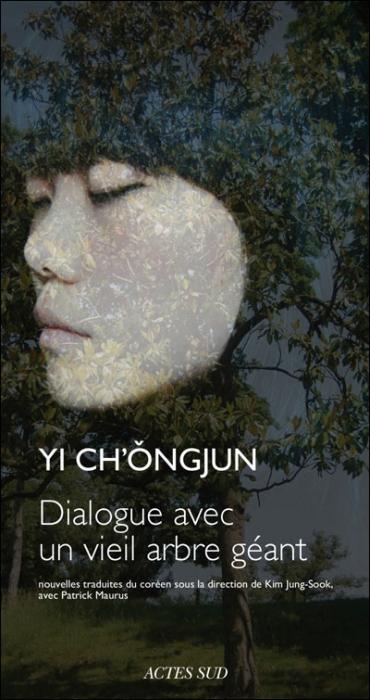

Disparu en juillet 2008, le Sud-Coréen Yi Ch’ŏngjun a laissé une œuvre dense, très estimée dans son pays. Romancier, cet écrivain est aussi et peut-être avant tout connu pour ses nouvelles – une centaine – dont celles-ci écrites sur trois décennies.

Il y a vingt ans, les éditions Actes Sud faisaient connaître au public français l’œuvre de Yi Ch’ŏngjun. Le lecteur ignorant mais curieux entrera très facilement dans l’univers de cet écrivain, surtout s’il souhaite lire autre chose sur le « pays du matin calme » que les traditionnelles bisbilles diplomatiques entre le nord et le sud de la péninsule. Pour cela, il faut d’abord écouter les propos préliminaires du directeur de la collection « Lettres coréennes » expliquer ce qui fait la singularité de l’auteur. Patrick Maurus dont le rôle de passeur est incontesté rappelle que l’écrivain est originaire d’une province ostracisée par le pouvoir politique. Aujourd’hui, poursuit-il, le racisme intérieur n’a pas disparu, « ces provinciaux-là sont toujours accusés de fourberie, de dissimulation, de malhonnêteté. »

Cela explique sans doute le sentiment de dureté qui se dégage de ce recueil de nouvelles écrites entre les années soixante et quatre-vingt. Les personnages donnent l’impression de rejeter « ceux qui les rejettent, y compris dans le domaine économique ». Et cela commence dans Le fil lorsqu’un journaliste est précisément envoyé dans cette province pestiférée, celle où lui-même est né. Son rédacteur en chef lui demande de rapporter un sujet. Une fois arrivé sur place le reporter rencontre un homme qui lui raconte l’histoire d’un funambule perturbé par une éducation paternelle très stricte. Hanté par un drame familial, l’acrobate tente en vain de cacher son déséquilibre à une femme qui admire d’autant plus ses jambes qu’elle-même boite.

« Ne bande pas ton arc si ton carquois est vide » dit un proverbe coréen qui pourrait servir de ticket d’entrée à la nouvelle suivante intitulée La cible. Sŏk Chuho, procureur de vingt-huit ans, est subjugué par une séance de tir à l’arc lors d’une méditation matinale au Pavillon du Tigre du Nord. Cela lui change des sempiternelles parties de paduk auxquelles participent d’éminentes notabilités qu’il veut absolument écraser alors que cette version coréenne du go est censée être un apprentissage de la Voie. Très vite, l’attention de l'homme de loi est attirée par la fille du propriétaire des lieux qui, bien qu’âgée de quinze ans, n’est pas mariée. Chuho revient régulièrement sur les lieux afin de s’adonner à sa nouvelle passion pour les arcs et les flèches jusqu’au drame final.

Il y a aussi beaucoup de colère chez Hŏ Pongdo qui ordonne systématiquement à son apprenti de détruire ses ouvrages de poterie. Le cœur du jeune homme est à chaque fois brisé par cet acte imposé dont il ne comprend pas le sens. Du moins le croit-il jusqu’à ce que le maître, après avoir reçu une visite, disparaisse du jour au lendemain. Le nouveau potier, ne pouvant plus compter que sur ses propres forces, reprend alors le flambeau et comprend que celui qui possède ce vase deviendra riche. Mais la richesse dont il est question ici n’a rien à voir avec celle des conditions matérielles. Comme chez Jean de La Fontaine, le travail est un trésor, ce que finira par découvrir l’ancien apprenti après avoir lui-même été contraint de casser ses travaux à coups de marteau.

À la lecture de ce recueil, il est permis de se demander si le terme de nouvelles est approprié. Les textes de Yi Ch’ŏngjun ont beau avoir la force de la brièveté, ils laissent aussi beaucoup de place aux personnages, à leur installation. Quand ces derniers ne nourrissent pas une certaine animosité vis-à-vis de leurs contemporains, ils semblent vouloir en découdre avec leur propre destinée. Dans Les portes du temps un photographe ambitionne d’immortaliser l’avenir. « J’essaie de ne rien interpréter au moment où je prends mes photos. Je prends simplement des photos. L’interprétation, c’est pour plus tard. Je veux dire que les photos reçoivent enfin mon interprétation et leur sens quand elles sont tirées. Dans ce cas, qu’est-ce que mon acte de photographier ? Je photographie plutôt une période du futur. Et mon temps de ce moment-là vit sous le nom de futur » dit Yu Chongyŏl qui, après avoir tenté de décloisonner le temps, mourra après s’être approché trop près d’un bateau de réfugiés. Les frontières ne disparaissent jamais vraiment.

Dialogue avec un vieil arbre géant ravira sans doute les amateurs de philosophie qui reprochent parfois à la littérature d’Extrême-Orient ses formules énigmatiques. Ici, la place de l’homme, l’immanence de l’univers ou encore la permanence de l’art (Le taureau de Chigwan) sont questionnées dans une langue simple qui sait aussi faire la part belle aux situations invraisemblables. Ainsi quand le narrateur s’entretient avec un gingko – plus ancienne famille d’arbres connue – de... littérature : « La littérature, dans un certain sens, est un moyen de prise de conscience et de pratique, qui commence là où on tourne le dos à dieu et qui essaie de résoudre toutes les questions concernant la vie, la mort, de s’en charger dans les limites de sa capacité et de sa responsabilité. »

Article paru dans la Quinzaine littéraire, N°1053, du 16 au 31 janvier 2012