Ça commence comme un polar, ça passe par un drame familial et ça aboutit à une tragédie nationale, tout cela pour tirer le trait principal d'une humanité au visage bien amoché : la violence comme fondement et conclusion. Le dernier roman de Horacio Castellanos Moya, paru il y a presque un an chez Tusquets (non encore traduit), vient s'ajouter à une œuvre comportant une dizaine de romans, dont le cadre et l'objet récurrent est l'Amérique Centrale et son histoire tragique et maladive : dictatures, tortures, drames sociaux et politiques, révoltes, guerres civiles, corruption, assassinats... En particulier, San Salvador, pays où l'auteur a vécu et grandi, qui semble condenser toute la face noire de l'Amérique Latine, comme une espèce de pays d'avant-garde de la violence et de l'horreur humaine. Il suffit de lire le court et très percutant Dégoût (Les Allusifs, 2003) pour saisir, dans une perspective qui rend hommage à l'autrichien Thomas Bernhard, à quel point un pays peut rendre une image du pire. Particularisme qui ne laisse évidemment jamais indifférent et qui ne fait que te renvoyer, lecteur, le reflet de ta propre existence et de la société dans laquelle tu vis : au fond des choses, le dégoût est de toute part, de tout pays et de toute culture, surtout bien au fond de ta gorge. Mais enfin, à San Salvador (comme dans quelques autres endroits du monde), il s'agit d'un paroxysme.

La sirvienta y el luchador est présenté comme le quatrième volet d'une sorte de saga du pays honni par le biais d'une histoire familiale sur trois générations, nous emportant des années 40 aux années 80. Le premier s'intitule Là où vous ne serez pas (Les Allusifs, 2008), nous l'avions trouvé excellent. Ont ensuite été publiés Effondrement (Les Allusifs, 2010) et Tirana memoria (Tusquets, 2008, non traduit). Ils peuvent évidemment tous être lus indépendamment, mais forment néanmoins un cycle hétéroclite qui possède sa continuité.

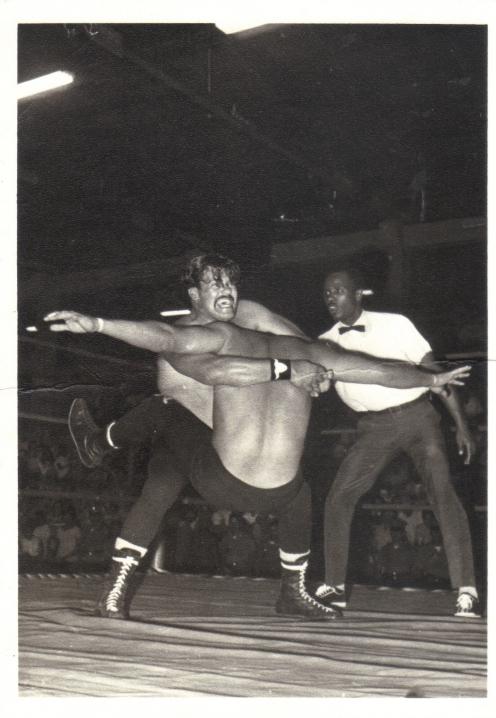

Alors, dans ce dernier paru, c'est un vieux catcheur très très mal au point, mais respecté par ses paires, qui fait le sale boulot avec quelques autres acolytes, sale boulot que lui demandent ses supérieurs de flics. Passages à tabac, tortures, missions coup de poing, il a d'ailleurs une certaine dignité à faire son job malgré une santé plus que défaillante. Au bord de l'agonie, crachant régulièrement sa bile entre deux courses poursuites, il est l'un des moyens pour Moya de pointer du doigt la contradiction d'un pays entier : plutôt que d'aller se faire soigner, El Vikingo préfère, après avoir retourner vestes, masques et caleçons, aller jusqu'au bout des choses, même si elles sont bêtes et méchantes. C'est une dignité bien bestiale d'un homme pour lequel on sentirait aux premières pages quelque attachement — un personnage d'ailleurs parfaitement campé —, puis très vite un dégoût évident. L'autre personnage principal, c'est la bonne. Une vieille femme qui embauche le jour où ses jeunes employeurs disparaissent. D'une naïveté et d'une gentillesse anachronique, elle énerve quant à elle au départ, mais finit par incarner l'espoir qu'on veut bien encore concéder à l'humanité, si cette dernière le mérite encore. Autour d'eux, c'est une vaste histoire de famille. Le catcheur et sa famille du Palacio Negro (L'Hôtel de Police de la capitale), la bonne Maria-Helena et sa famille modeste (sa fille, infirmière qui attend une promotion pour passer de l'hôpital public à l'hôpital militaire et son petit-fils, étudiant aux élans subversifs), et surtout la famille des deux absents disparus : derniers descendants de la famille Aragón dont l'auteur dresse le portrait depuis quatre livres.

Bref, toute cette généalogie se croise et se recroise pour développer une trame qui s'intensifie et se complique, sur quelques 200 courtes pages pourtant, laissant entrevoir ce qui peut advenir mais jamais dans les proportions absurdes révélées par un système social et politique où le fatum garde ses droits, ses pleins droits, pour offrir au récit les accents d'une parfaite tragédie grecque. La prose économe, directe, crue et incisive d'un Moya qui avait par ailleurs pu nous habituer à un certain lyrisme ou tout du moins à la musique de voix narratives très marquées refoule ici tout élan décoratif pour inscrire au plus juste, au plus profond, la trace franche de la violence, qui au final s'avère être, en plus de sa condition, l'éternel tribut de l'humaine idiotie.

Ça commence comme un polar, ça passe par un drame familial et ça aboutit à une tragédie nationale, tout cela pour tirer le trait principal d'une humanité au visage bien amoché : la violence comme fondement et conclusion. Le dernier roman de Horacio Castellanos Moya, paru il y a presque un an chez Tusquets (non encore traduit), vient s'ajouter à une œuvre comportant une dizaine de romans, dont le cadre et l'objet récurrent est l'Amérique Centrale et son histoire tragique et maladive : dictatures, tortures, drames sociaux et politiques, révoltes, guerres civiles, corruption, assassinats... En particulier, San Salvador, pays où l'auteur a vécu et grandi, qui semble condenser toute la face noire de l'Amérique Latine, comme une espèce de pays d'avant-garde de la violence et de l'horreur humaine. Il suffit de lire le court et très percutant Dégoût (Les Allusifs, 2003) pour saisir, dans une perspective qui rend hommage à l'autrichien Thomas Bernhard, à quel point un pays peut rendre une image du pire. Particularisme qui ne laisse évidemment jamais indifférent et qui ne fait que te renvoyer, lecteur, le reflet de ta propre existence et de la société dans laquelle tu vis : au fond des choses, le dégoût est de toute part, de tout pays et de toute culture, surtout bien au fond de ta gorge. Mais enfin, à San Salvador (comme dans quelques autres endroits du monde), il s'agit d'un paroxysme.

La sirvienta y el luchador est présenté comme le quatrième volet d'une sorte de saga du pays honni par le biais d'une histoire familiale sur trois générations, nous emportant des années 40 aux années 80. Le premier s'intitule Là où vous ne serez pas (Les Allusifs, 2008), nous l'avions trouvé excellent. Ont ensuite été publiés Effondrement (Les Allusifs, 2010) et Tirana memoria (Tusquets, 2008, non traduit). Ils peuvent évidemment tous être lus indépendamment, mais forment néanmoins un cycle hétéroclite qui possède sa continuité.

Alors, dans ce dernier paru, c'est un vieux catcheur très très mal au point, mais respecté par ses paires, qui fait le sale boulot avec quelques autres acolytes, sale boulot que lui demandent ses supérieurs de flics. Passages à tabac, tortures, missions coup de poing, il a d'ailleurs une certaine dignité à faire son job malgré une santé plus que défaillante. Au bord de l'agonie, crachant régulièrement sa bile entre deux courses poursuites, il est l'un des moyens pour Moya de pointer du doigt la contradiction d'un pays entier : plutôt que d'aller se faire soigner, El Vikingo préfère, après avoir retourner vestes, masques et caleçons, aller jusqu'au bout des choses, même si elles sont bêtes et méchantes. C'est une dignité bien bestiale d'un homme pour lequel on sentirait aux premières pages quelque attachement — un personnage d'ailleurs parfaitement campé —, puis très vite un dégoût évident. L'autre personnage principal, c'est la bonne. Une vieille femme qui embauche le jour où ses jeunes employeurs disparaissent. D'une naïveté et d'une gentillesse anachronique, elle énerve quant à elle au départ, mais finit par incarner l'espoir qu'on veut bien encore concéder à l'humanité, si cette dernière le mérite encore. Autour d'eux, c'est une vaste histoire de famille. Le catcheur et sa famille du Palacio Negro (L'Hôtel de Police de la capitale), la bonne Maria-Helena et sa famille modeste (sa fille, infirmière qui attend une promotion pour passer de l'hôpital public à l'hôpital militaire et son petit-fils, étudiant aux élans subversifs), et surtout la famille des deux absents disparus : derniers descendants de la famille Aragón dont l'auteur dresse le portrait depuis quatre livres.

Bref, toute cette généalogie se croise et se recroise pour développer une trame qui s'intensifie et se complique, sur quelques 200 courtes pages pourtant, laissant entrevoir ce qui peut advenir mais jamais dans les proportions absurdes révélées par un système social et politique où le fatum garde ses droits, ses pleins droits, pour offrir au récit les accents d'une parfaite tragédie grecque. La prose économe, directe, crue et incisive d'un Moya qui avait par ailleurs pu nous habituer à un certain lyrisme ou tout du moins à la musique de voix narratives très marquées refoule ici tout élan décoratif pour inscrire au plus juste, au plus profond, la trace franche de la violence, qui au final s'avère être, en plus de sa condition, l'éternel tribut de l'humaine idiotie.

Images : ici.