À quelque chose malheur serait-il bon ? L'encre sur les bulletins de réservation 2011-2012 n'avait pas séché que le Théâtre des Champs-Élysées contactait ses fidèles, pour les informer du renoncement de Laurent Pelly à la mise en scène de la Flûte Enchantée prévue pour la fin de l'année. Et de se tourner vers la coproduction inaugurée en 2005 à La Monnaie de Bruxelles - alors sous la direction musicale de René Jacobs - paraphée du graphiste, décorateur et cinéaste d'animation William Kentridge. Bonne pioche ! Cette scénographie, très applaudie en Europe (1), est basée sur une exploitation continue, aussi originale qu'intelligente, de la vidéo. Cela n'est déjà pas un mince exploit, tant nous savons combien, ces dernières années, cet outil - riche de promesses mais facilement intrusif - a pu s'avérer au mieux une facilité, au pire une nuisance, dans mainte réalisation lyrique.

À quelque chose malheur serait-il bon ? L'encre sur les bulletins de réservation 2011-2012 n'avait pas séché que le Théâtre des Champs-Élysées contactait ses fidèles, pour les informer du renoncement de Laurent Pelly à la mise en scène de la Flûte Enchantée prévue pour la fin de l'année. Et de se tourner vers la coproduction inaugurée en 2005 à La Monnaie de Bruxelles - alors sous la direction musicale de René Jacobs - paraphée du graphiste, décorateur et cinéaste d'animation William Kentridge. Bonne pioche ! Cette scénographie, très applaudie en Europe (1), est basée sur une exploitation continue, aussi originale qu'intelligente, de la vidéo. Cela n'est déjà pas un mince exploit, tant nous savons combien, ces dernières années, cet outil - riche de promesses mais facilement intrusif - a pu s'avérer au mieux une facilité, au pire une nuisance, dans mainte réalisation lyrique. Kentridge évite, à l'exception de quelques rares (et non indispensables) images de colons vieilles d'un siècle, d'imposer un cinéma de personnes, mais travaille d'un bout à l'autre sur une animation délicieusement inventive, faite de motifs géométriques, symboliques ou extravagants, selon sa technique favorite du fusain. S'y mêlent, au rythme de son imagination (et des didascalies de Schikaneder), des lignes et des courbes, des formules mathématiques absconses, des animaux et des objets très divers... sur des supports pareillement variés ; le tableau noir, comme marqué à la craie, ayant sa nette préférence. S'y débusquent - encore - des ombres chinoises, plus toute une muséographie, convoquée avec goût et distanciation, de ce qu'il faut bien nommer le fatras orientalisant progressivement associé au chef d'œuvre de Mozart. Notamment depuis que la France en a ébaudi sa bourgeoisie rêvant de Campagne d'Égypte avec une sorte de remake, au titre très vendeur de Mystères d'Isis (2).

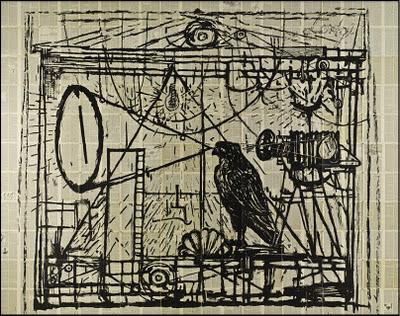

Kentridge évite, à l'exception de quelques rares (et non indispensables) images de colons vieilles d'un siècle, d'imposer un cinéma de personnes, mais travaille d'un bout à l'autre sur une animation délicieusement inventive, faite de motifs géométriques, symboliques ou extravagants, selon sa technique favorite du fusain. S'y mêlent, au rythme de son imagination (et des didascalies de Schikaneder), des lignes et des courbes, des formules mathématiques absconses, des animaux et des objets très divers... sur des supports pareillement variés ; le tableau noir, comme marqué à la craie, ayant sa nette préférence. S'y débusquent - encore - des ombres chinoises, plus toute une muséographie, convoquée avec goût et distanciation, de ce qu'il faut bien nommer le fatras orientalisant progressivement associé au chef d'œuvre de Mozart. Notamment depuis que la France en a ébaudi sa bourgeoisie rêvant de Campagne d'Égypte avec une sorte de remake, au titre très vendeur de Mystères d'Isis (2). La constante décorative de Kentridge (ci-contre), c'est - fusain oblige - une bichromie constante : du simple noir et blanc, avec inversion occasionnelle du sujet, selon le procédé du négatif. Le régisseur sud-africain nous le dit dès l'Ouverture, gracieusement illustrée derrière un rideau translucide : la base de son regard sera photographique. Et l'action, transposée avec une extrême habileté dans le contexte du développement de cette technique, à une époque qu'on a dite Belle (qui fut aussi celle d'une forte arrogance européenne : nous avons employé plus haut le terme de colons). Si le Glockenspiel se mue - plutôt joliment - en boîtier de d'appareil photo dont Papageno tourne compulsivement la manivelle, c'est qu'à l'Acte II (où la donne manichéenne s'inverse, entre le monde des Épreuves et celui de la Reine) le drame initiatique se perçoit comme consigné dans une immense chambre noire. Les ultimes paroles de Sarastro, évoquant la dissipation des ténèbres par l'irruption de la Lumière, deviennent ainsi révélateur photographique : elles fixent d'une certaine façon sur la plaque, et pour longtemps, le triomphe de la Vertu.

La constante décorative de Kentridge (ci-contre), c'est - fusain oblige - une bichromie constante : du simple noir et blanc, avec inversion occasionnelle du sujet, selon le procédé du négatif. Le régisseur sud-africain nous le dit dès l'Ouverture, gracieusement illustrée derrière un rideau translucide : la base de son regard sera photographique. Et l'action, transposée avec une extrême habileté dans le contexte du développement de cette technique, à une époque qu'on a dite Belle (qui fut aussi celle d'une forte arrogance européenne : nous avons employé plus haut le terme de colons). Si le Glockenspiel se mue - plutôt joliment - en boîtier de d'appareil photo dont Papageno tourne compulsivement la manivelle, c'est qu'à l'Acte II (où la donne manichéenne s'inverse, entre le monde des Épreuves et celui de la Reine) le drame initiatique se perçoit comme consigné dans une immense chambre noire. Les ultimes paroles de Sarastro, évoquant la dissipation des ténèbres par l'irruption de la Lumière, deviennent ainsi révélateur photographique : elles fixent d'une certaine façon sur la plaque, et pour longtemps, le triomphe de la Vertu.Cette vision, cohérente, aboutie, tout simplement touchante, atteint d'autant mieux sa cible qu'elle se garde d'être un fantasme esthétisant, mais se nourrit de vrai théâtre. Celui - populaire - de Schikaneder et Mozart se situe aux antipodes de toute école, tout académie, toute rectitude. Savoir restituer, sans la brider, la libre et souple fantaisie qui le guide en permanence, c'est refuser à tout prix ces extrapolations, pédantismes ou contrepieds trop souvent assénés à l'Opéra. Donc, le plus naturellement du monde, obéir à cette bizarrerie sui generis, qui n'est incongrue ou décousue qu'à ceux qui ne veulent pas regarder et écouter avec leur cœur. Grand merci, par conséquent, à toute l'équipe réunie autour de Kentridge ; mention spéciale à Greta Goiris, créatrice de merveilleux costumes ! Ne cherchant jamais midi à quatorze heures, elle offre aux protagonistes dialogues, expressions - voire pantomimes - propres à illustrer sans la trahir cette respiration, parfois pathétique, souvent bonhomme, qui est celle de la tendresse.

De la tendresse, il y en a partout ici, dans le geste comme dans la note - c'est le maître mot, auquel chaque acteur s'arrime, et dont chaque chanteur s'enrubanne. Ainsi du Monostatos incarné par un Steven Cole en pleine forme, sous-fifre d'opérette incapable d'être méchant, ses grimaces outrées elles-mêmes préparant la suavité, à l'exceptionnelle épice, de son Alles fühlt der Liebe Freuden. Guère en reste, Emmanuelle De Negri est une Papagena certes balisée (la vieille comique se muant en vamp' peroxydée), mais d'une drôlerie et d'une finesse qui font regretter la brièveté de sa partie. Tendresse, encore, pour les Trois Dames de Claire Debono, Juliette Mars et Élodie Méchain, métier sûr, belles couleurs... et irrésistibles inflexions enamourées - lors de l'Introduction, bien sûr. L'Orateur de Robert Gleadow, en sa courte harangue, fait preuve d'un tel moelleux de sollicitude, que nul ne saurait se soustraire à pareil Temple de la Sagesse ! D'une basse, l'autre : voici en Sarastro un jeune Estonien, Ain Anger. Son matériau, sans être d'énorme volumétrie, est déjà capable d'un Doch geb ich dir die Freiheit nicht aussi abyssal que paternel ; de tendresse toujours l'artiste aurait su rayonner, dans un In diesel heil'gen Hallen au rare galbe juvénile, si le tempo légèrement hâtif ne l'y avait fugacement raidi.

De la tendresse, il y en a partout ici, dans le geste comme dans la note - c'est le maître mot, auquel chaque acteur s'arrime, et dont chaque chanteur s'enrubanne. Ainsi du Monostatos incarné par un Steven Cole en pleine forme, sous-fifre d'opérette incapable d'être méchant, ses grimaces outrées elles-mêmes préparant la suavité, à l'exceptionnelle épice, de son Alles fühlt der Liebe Freuden. Guère en reste, Emmanuelle De Negri est une Papagena certes balisée (la vieille comique se muant en vamp' peroxydée), mais d'une drôlerie et d'une finesse qui font regretter la brièveté de sa partie. Tendresse, encore, pour les Trois Dames de Claire Debono, Juliette Mars et Élodie Méchain, métier sûr, belles couleurs... et irrésistibles inflexions enamourées - lors de l'Introduction, bien sûr. L'Orateur de Robert Gleadow, en sa courte harangue, fait preuve d'un tel moelleux de sollicitude, que nul ne saurait se soustraire à pareil Temple de la Sagesse ! D'une basse, l'autre : voici en Sarastro un jeune Estonien, Ain Anger. Son matériau, sans être d'énorme volumétrie, est déjà capable d'un Doch geb ich dir die Freiheit nicht aussi abyssal que paternel ; de tendresse toujours l'artiste aurait su rayonner, dans un In diesel heil'gen Hallen au rare galbe juvénile, si le tempo légèrement hâtif ne l'y avait fugacement raidi.

La raideur (ou le trac) semble aussi s'abattre lors de son entrée sur Jeanette Vecchione, confrontée quant à elle aux périls de la Reine de la Nuit. De plus, la voix n'est pas franchement ample : de sérieuses craintes prévalent en vue du second air, à l'issue d'un premier où l'inévitable tendresse s'est faite très précautionneuse. Pourtant, non seulement l'aplomb en impose d'un coup - mais surtout, la jeune Américaine ose, sans filet, au point d'enchérir à deux reprises sur les aigus (!!) d'un Der Hölle Rache conclu à pleine voix ; vénielle outrance pour splendide effet. Tendre, à nouveau, est l'expert Topi Lehtipuu, morbidezza et prestance princières - ceci au prix d'un zeste de quant-à-soi, british touch figurant peut-être la réserve de ces Occidentaux si affairés parmi temples et pyramides ? Dans l'emploi, populaire entre tous, de Papageno, c'est à Markus Werba (photo plus haut), autre expert, d'offrir un récital. Depuis Prey, et plus récemment Keenlyside, nous n'avions à ce point été régalé de cette faconde innée qui, pour être par nature triviale (ce n'est pas un gros mot), n'en rajoute pas sur le plébéien au risque de corrompre chez l'Oiseleur ses élégances de l'âme. Non seulement fascine le timbre enchanteur - c'est bien le moins ici -, mais au surplus la ligne enjôleuse est ductile, sans accroc, tout comme la capacité à donner du sens à des mots tellement banals. Werba également est un volcan de tendresse, servi par un jeu d'acteur bondissant mais racé, dont la drôlerie n'est jamais celle, fatigante, d'un cabot.

Cette distribution de très haut vol trouve son accomplissement dans la Pamina aujourd'hui sans rivale qu'est Sandrine Piau (ci-dessus). La Française est tout simplement au faîte de son art, par la grâce d'une carrière tout aussi exceptionnelle que ses dons : aucun coup d'éclat ou prise de risque inconsidérée, la chambriste, la Liedersängerin, s'y refusant à tout prix. Au contraire, rompue par la pratique baroque aux exigences de la vocalité la plus folle, l'artiste prouve depuis longtemps que cette dernière reste pour elle un moyen somptueux, sûrement pas une fin. Nombre de ses Mozart nous l'avaient indiqué : ces pages où le mot comme la note s'effacent derrière d'imperceptibles froissements de l'âme - qu'un minuscule errement du souffle pourrait briser irrémédiablement -, voilà quel est son jardin. Jardin des Délices certainement, tendre pour ne pas déparer, au côté de Werba lors d'un Bei Männern, welche Liebe fühlen d'un érotisme quintessencié. Jardin de Klingsor sans doute, cet Ach, ich fühl's hors du temps (3) où le fil lancinant (mais si ténu) de la désespérance amoureuse ne peut celer l'effroi d'un microcosme souterrain aux codes inquiétants. Jardin d'Eden enfin, son Tamino mein ! O welch ein Glück, huit syllabes nues, inouïes - fragile mais durable luminescence, refermant les portes d'un monde de la nuit.

Mettre en forme musicale un tel plateau - n'omettons pas le Chœur local, particulièrement inspiré lors d'un O Isis und Osiris à l'ésotérisme obsédant, ainsi que les trois impeccables Garçons de la Maîtrise de Radio-France -, voilà un singulier défi. À Jean-Christophe Spinosi (ci-contre), de le relever avec son Ensemble Matheus. Connu pour sa versatilité, ce chef concentre, par ailleurs, de fréquentes critiques qu'ont pu entretenir naguère diverses foucades, ou saillies brouillonnes. En resterait-il d'assez loin une sorte de rémanence par quelques tempi fort prestes (les entrées symétriques des deux Finale), au point de dérouter quelque peu ? Le second air de Sarastro, déjà évoqué, ne prend guère le temps non plus de diluer sa philosophie. Pour autant, il n'est imposé aucune stricte précipitation : plutôt un choix d'alacrité, finalement judicieux, d'homogénéité tenue de bout en bout, surtout sans escamotage de la profondeur de champ - ce qui est ici de circonstance (4). Du reste, les deux pages orchestrales liminaires, à l'aune desquelles toute lecture de la partition s'étalonne rapidement, fixent la barre assez haut. L'Ouverture, par de vives couleurs et des contrastes dynamiques marqués - des instantanés, pour tout avouer - semble parler un langage photographique ; la Marche des Prêtres, trop souvent ramenée à un exercice obligé de pesanteur hiératique, sait rappeler que la solennité n'est pas nécessairement sculptée dans le plomb. Et quel bonheur, à la fin du II, que ce Trio entre Tamino, Pamina et Sarastro, dont chaque réplique est si ciselée que nous croyons l'entendre, sans exagération, pour la première fois !

Mettre en forme musicale un tel plateau - n'omettons pas le Chœur local, particulièrement inspiré lors d'un O Isis und Osiris à l'ésotérisme obsédant, ainsi que les trois impeccables Garçons de la Maîtrise de Radio-France -, voilà un singulier défi. À Jean-Christophe Spinosi (ci-contre), de le relever avec son Ensemble Matheus. Connu pour sa versatilité, ce chef concentre, par ailleurs, de fréquentes critiques qu'ont pu entretenir naguère diverses foucades, ou saillies brouillonnes. En resterait-il d'assez loin une sorte de rémanence par quelques tempi fort prestes (les entrées symétriques des deux Finale), au point de dérouter quelque peu ? Le second air de Sarastro, déjà évoqué, ne prend guère le temps non plus de diluer sa philosophie. Pour autant, il n'est imposé aucune stricte précipitation : plutôt un choix d'alacrité, finalement judicieux, d'homogénéité tenue de bout en bout, surtout sans escamotage de la profondeur de champ - ce qui est ici de circonstance (4). Du reste, les deux pages orchestrales liminaires, à l'aune desquelles toute lecture de la partition s'étalonne rapidement, fixent la barre assez haut. L'Ouverture, par de vives couleurs et des contrastes dynamiques marqués - des instantanés, pour tout avouer - semble parler un langage photographique ; la Marche des Prêtres, trop souvent ramenée à un exercice obligé de pesanteur hiératique, sait rappeler que la solennité n'est pas nécessairement sculptée dans le plomb. Et quel bonheur, à la fin du II, que ce Trio entre Tamino, Pamina et Sarastro, dont chaque réplique est si ciselée que nous croyons l'entendre, sans exagération, pour la première fois ! Spinosi n'est pas seulement très à l'aise avec une orchestration aussi profuse qu'exigeante, il sait encore apprendre et retenir de ses confrères. De Jacobs par exemple, dont il assimile pour son compte la liberté d'improvisation de ces incises continues au pianoforte, qui ont fait couler tant d'encre. Finaud, le Français joue la parcimonie - pas plus de deux ou trois interventions à découvert -, dessinant à son tour son propre trait de fusain. L'esprit et la magie même de Mozart.

Spinosi n'est pas seulement très à l'aise avec une orchestration aussi profuse qu'exigeante, il sait encore apprendre et retenir de ses confrères. De Jacobs par exemple, dont il assimile pour son compte la liberté d'improvisation de ces incises continues au pianoforte, qui ont fait couler tant d'encre. Finaud, le Français joue la parcimonie - pas plus de deux ou trois interventions à découvert -, dessinant à son tour son propre trait de fusain. L'esprit et la magie même de Mozart.(1) Nous devons également à Kentridge, entre autres, une réalisation du Nez de Chostakovitch qui fit quelque sensation en 2011 à Aix-en-Provence, après New York en 2010... Cette Flûte, créée en 2005, donc, à Bruxelles, s'est transportée par la suite à la Scala de Milan (DVD Opus Arte, illustration ci-dessus), à Rouen, Aix-en-Provence, Lille, Caen et au San Carlo de Naples.

(2) Une adaption des plus indépendantes, datée de 1801, et due à Étienne Morel de Chédeville et Ludwig Wenzel Lachnith.

(3) Hors du temps... Mais pas hors des toux ! Puisqu'une part significative du public, d'une infinie grossièreté, n'a rien trouvé de mieux que le début de cet air pour déverser ad nauseam expectorations, catarrhes et autres spasmes.

(4) Le temps ressenti par l'auditeur à l'écoute de cette Flûte est grosso modo le même que celui dispensé, voici une vingtaine d'années, par l'enregistrement de Sir Roger Norrington. La comparaison s'arrête d'ailleurs là.

▸ un texte de Jacques Duffourg.

▸ Paris, Théâtre des Champs-Élysées, 18 décembre 2011 - Wolfgang-Amadeus Mozart (1756-1791), Die Zauberflöte (La Flûte enchantée), singspiel en deux actes sur un livret d'Emmanuel Schikaneder (1791) -

Topi Lehtipuu, Sandrine Werba, Markus Werba, Emmanuell e de Negri, Jeanette Vecchione, Claire Debono, Juliette Mars, Élodie Méchain, Ain Anger, Steven Cole, Renaud Delaigue, Alexander Swan, Robert Gleadow,

Chœur du Théâtre des Champs-Élysées, trois garçons de la Maîtrise de Radio-France -

Direction musicale : Jean-Christophe Spinosi.

▸ Crédits iconographiques - Ébauche de William Kentridge pour l'opéra (2005) - William Kentridge, © non fourni - Vidéo promotionnelle du TCE - Markus Werba, © Alex Werba - Sandrine Piau , © non fourni - Jean-Christophe Spinosi, © Didier Olivré - Visuel du DVD Opus Arte enregistré à la Scala de Milan.