Jacques Audiard est en route pour être considéré comme le plus grand cinéaste français contemporain. La critique et l’institution lui rappellent à chaque production qu’il est bien celui qui compte comme en atteste le triomphe, assez mérité, d’Un prophète. De Rouille et d’os ne déroge pas à la règle tant la réception au dernier Festival de Cannes est dithyrambique. Pourtant, derrière les hourra de circonstances, ce film fait clairement figure de déception.

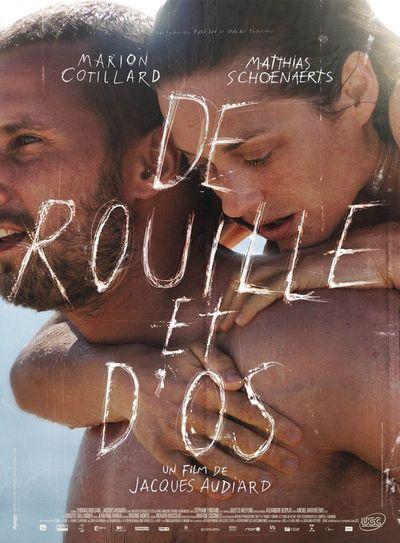

Après Un Prophète, c’est peu dire que l’on attendait le prochain de Jacques Audiard, surtout avec une telle distribution qui existait les papilles. Bouli Lanners en second rôle, Marion Cotillard qui a fait des pieds et des mains pour en être alors qu’elle était à fond sur le tournage de The Dark Knight Rises et Matthias Schoenaerts qui sortait d’une prestation impressionnante dans l’excellent Bullhead. Cette troupe d’acteurs s’en sort à merveille, surtout Marion Cotillard qui passe à autre chose après les rôles de pouffe qui ne rendent pas grâce à la complexité du jeu qu’elle propose ici. Hélas, s’il faut saluer les efforts des acteurs, c’est uniquement grâce à leurs talents respectifs intrinsèques et non à Jacques Audiard. Sa filmographie atteste pourtant bien d’une capacité certaine à tirer le meilleur de son casting mais toujours au service de personnages complexes et torturés. De Rouille et d’os n’est pas de la même veine car il ne propose pas une écriture des personnages clairement aboutie. C’est une immense déception de la part du réalisateur qui nous avait habitués à des textes forts et précis.

Si le spectateur sent les parcours mental et émotionnel d’une Marion Cotillard qui essaie de retrouver son humanité dans une logique de « fall and rise » classique mais diablement efficace, on ne peut pas en dire autant de celui d’Ali. Bien entendu, il propose de bonnes choses notamment cette volonté de regarder une personne handicapée avec simplicité et sans artifice et de redonner une dignité perdue. Hélas, tout cela reste bien mineur en comparaison avec sa trajectoire de tous les jours. Ali est en fait un gros con, agissant comme un con et réfléchissant comme un con. Il ne s’occupe pas de son enfant, ne comprend pas les enjeux de ses activités illégales et vit sur le dos des autres. Pire, quand il fait une erreur, il décide de fuir au lieu de l’affronter comme un adulte. Il est tout simplement irresponsable. Il y a également des moments gênants où la citoyenneté devrait sur le devant de la scène. On pense, ici, à l’absence de préservatifs alors qu’il baise comme il respire et de la ceinture de sécurité quand Stéphanie se fait balader dans le fourgon. Dans une optique réaliste, car la mise en scène est calquée, et voulue, comme telle, cela ne va pas du tout, provoquant une contradiction irrémédiable. Il est alors difficile dans ces conditions d’éprouver une quelconque sympathie pour lui. L’ultime rebondissement scénaristique viendra remettre une couche balourde et grossière dans l’unique but de choquer, tout en attendrissant, le spectateur. Cette situation est évidemment condamnable car il s’agit bien d’un chantage à l’émotion. Le film devient, par voie de conséquence, irritant. Sa rédemption, car il en faut une, ne viendra que trop tard, dans une sorte de retournement de caractérisation surfait et abrupt qui montre bien que le métrage n’a pas été construit selon un principe de linéarité mais bien par des gros sabots exagérés. La conclusion est terrible. On se fout complètement de la réussite d’Ali et on en est même presque dégoûté tant il ne la mérite pas.

A cause de cette écriture, les moments de poésie sont plutôt rares alors que cette histoire d’une Belle et d’une Bête en méritait. C’est dommage car les situations offrant de telles possibilités sont nombreuses. Il y a d’abord la relation qu’aurait dû entretenir Stéphanie avec les orques, magnifiques bêtes cinégéniques, gracieuses et monstrueuses à la fois. On sent bien qu’il y a une volonté de liaisons entre l’activité de dresseuse d’orques et le retour à une vie normale comme en témoignent deux belles séquences. La première se trouve lorsque, derrière la vitre de l’aquarium, Stéphanie appelle son partenaire et bourreau, renvoyant aux liens charnels entre un humain et un animal. La seconde, et définitivement la plus belle scène du métrage, se situe au moment où Stéphanie retrouve peu à peu la vie en se remémorant ses gestes professionnels passés. L’utilisation interne d’une chanson de Katy Perry (!!!) est admirable et prouve que Jacques Audiard aime la relation théorique son / image. Hélas, ses séquences sont trop rares et trop courtes pour procurer une réelle émotion qui s’inscrit sur la durée. Il en est de même pour le personnage d’Ali. Là aussi, de beaux moments auraient pu se montrer à l’image et ils auraient pu établir un contrepoint à la caractérisation détestable de ce personnage. On l’a bien compris, l’enjeu est de montrer un homme asocial qui retrouve peu à peu son humanité. Il y arrive paradoxalement grâce à un retour au stade animal. Néanmoins, le corps de cette brute au grand cœur n’est que trop rarement magnifié et le cinéaste préfère s’attarder sur la violence. A titre de comparaison, car forcément elle est facile tant les films étant sortis à peu de temps d’intervalle, Matthias Schoenaerts était rendu plus impressionnant dans Bullhead de Michael B. Roskam. Le spectateur n’arrive, ainsi, pas à entrer frontalement dans le personnage, restant à quai sur l’autel d’une certaine forme de complaisance qui cherche également à choquer. C’est en trop pour un seul personnage.

Pourtant, la mise en scène est maîtrisée parfaitement dans bien d’autres moments. Les cadres sont justes et le découpage précis même si quelques artifices finissent par tomber à l’eau, comme en attestent les trop nombreux ralentis, contre-jours et les surimpressions qui – ça va, on a compris ! – immortalisent le côté sombre de l’humanité. On sent pourtant bien que le cinéaste a envie de plonger dans la condition humaine, ce qui est louable et intéressant, mais il n’arrive à aérer son récit et donc à captiver pleinement. Si, en plus, on rajoute une bande-son de début et de fin à base de Bon Iver, bon groupe de surcroît, mais voulant attendrir coûte que coûte, on se dit que Jacques Audiard veut nous braquer émotionnellement. La démarche représentative, faussement viscérale, est trop bourrine et trop intellectualisée pour être totalement honnête.

L’une des grandes forces des films du cinéaste est de savoir mixer les genres, tout du moins de réussir à glisser progressivement vers des territoires inattendus, en partant généralement d’une situation familiale, sociale et professionnelle compliquée – l’intime – pour aller le polar – le général – dans un subtil retournement d’identité filmique comme le prouvent Sur Mes lèvres et De Battre mon cœur s’est arrêté. Ici, il veut toucher à trop de milieux (la boxe clandestine, la surveillance) pour finalement n’en attraper aucun par manque de profondeur tout en ne plongeant pas dans les multiples vies brisées (la sœur, Ali au début du film). Des situations apparaissent bien dégueulasses (le fils dans la cabane des chiens par exemple) mais elles sont tellement inexploitées, posées comme un cheveu sur la soupe dans une logique d’écriture aux gros sabots que la sensation de choquer tout en attendrissant (encore une fois !) gratuitement l’emporte. Cet effleurement est finalement assez consensuel de la part de Jacques Audiard voulant clairement jouer les gros bras. De Rouille et d’os a été voulu par son initiateur comme le chef d’œuvre de toute une filmographie grâce à un soi-disant scénario poignant, des personnages en chute libre qui essaient de revivre et une mise en scène réaliste comme pour nous rappeler que la vie, c’est dur et que cela peur arriver à tout le monde. Il n’y arrive pas et provoque même une sensation dérangeante. N’existe-t-il finalement pas une certaine forme de condescendance derrière tout ça ?

De Rouille et d’os va être un succès, c’est certain. Mais il faut bien voir que la très grande majorité des critiques va se faire avoir par la démarche auteuriste d’un Jacques Audiard roublard qui a fait bien mieux. Son plus mauvais film.