En salles : Avec son 20e film, Cosmopolis, en compétition officiel au Festival de Cannes, David Cronenberg livre son 1er film résolument politique. Attention : pas politique à la Costa-Gavras, non – politique à la Cronenberg.

N’ayant pas lu le court roman à la base du film du cinéaste canadien, je ne peux juger ce qui vient de l’un ou de l’autre. Reste que l’intrigue est d’une troublante actualité : un jeune golden boy, enfermé dans sa limousine coincée dans des embouteillages en plein Manhattan se trouve confronté à son propre monde et au monde extérieur. Soit par des entrées intempestives de personnages surgissant dans la limousine (une prostituée, un rappeur, un geek, un médecin…), soit par des souvenirs (sa fiancée), soit en s’extrayant de la limousine. Outre l’unité de lieu – la limousine – Cronenberg se rajoute un défi de plus : l’unité de temps – quasiment le tour de cadran – pour livrer une fable brillante et désabusée sur le capitalisme contemporain. Après History of violence, il nous livre une History of capitalism.

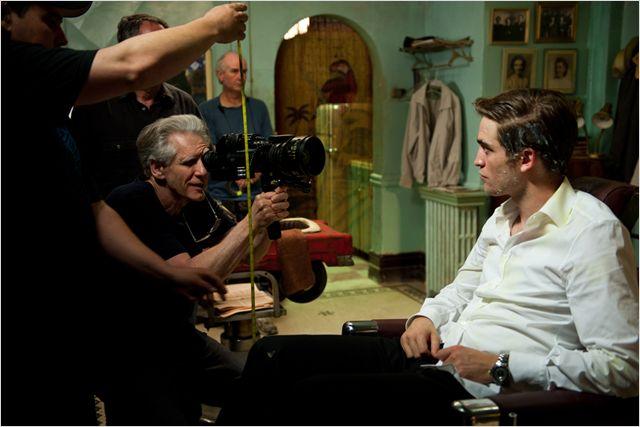

Pattinson parfaitement inséré

Dont le point culminant réside dans un face à face final d’une vingtaine de minutes entre ce golden boy mi-American psycho mi-Jérôme Kerviel – incarné avec un minimalisme inattendu de la part de Robert Pattinson qui s’insère parfaitement dans la lignée des héros minéraux de Cronenberg (Irons, Fiennes, Mortensen, Weller, Spader) – et l’esclave du système qu’il a contribué à mettre en place, un sans grade totalement indigné, incarné par un Paul Giamati époustouflant. Maître et esclave interdépendants l’un de l’autre, car englué dans la même matrice technico-économique – long life to the capitalism, pourraient-ils s’écrier à l’instar du final de Videodrome. Et ces dernières minutes possèdent la même intensité, le même mystère et la même alchimie que la confrontation finale Kurtz-Willard dans Apocalypse now.

Le film ne serait que l’adaptation réussie du roman de Don DeLillo publilé en 2003, ce serait un déjà un pari gagné haut la main. Mais tour de force : Cronenberg est parvenu à s’approprier intégralement le matériau initial pour en faire du pur Cronenberg. Angle des prises de vues dans la limousine, utilisation des couleurs bleutées et chaudes, travail sur le son, tout concourt à nous plonger dans l’univers de La Mouche ou de Faux-Semblants. Jusqu’à la réminiscence de plans qu’on croit directement sortis de films antérieurs du cinéaste : la scène du snack semble calquée sur celle de History of violence. Coquetterie de cinéaste ? Il y fait même figurer de manière parcellaire l’affiche de son précédent film, A dangerous method.

Un principe de réalisation fondé sur l’asymétrie

Surtout, Cronenberg impose des partis pris de mise en scène inspirés par sa propre vision du monde : plans serrés de travers sur les interlocuteurs, angles impossibles dans la limousine ; gros plans de guingois en légère plongée, quelque chose ne tourne pas rond dans ce capitalisme apocalyptique. Et le cinéaste de reprendre l’asymétrie comme principe filmique, comme si, jeune médecin qu’il s’apprêtait à devenir, il avait intégré que la nature, à l’instar de la prostate de son héros ou des jumeaux de Faux Semblants, est asymétrique. Ouvert sur des éclaboussures à la Pollock, le film se referme magistralement et asymétriquement sur des gros plans de toiles de Rothko.

Bref, un film d’une maîtrise vertigineuse, d’un propos d’une brûlante actualité. Et qui ravit les sens et l’intellect. Long life to Cronenberg !

Travis Bickle