À propos de Tkaf de Latifa Echakhch, Une brève histoire des lignes de Tim Ingold, La langue des morts de Carlos Amorales, Panse de Simon Hantaï et une installation d’Elodie Antoine dans l’Eglise Saint-Loup à Namur…

Puis le regard revient au sol. Jonché de briques fracturées, réduites en poussières. Sacrifiées. Une maison a été détruite et saigne ses caillots de brique. Il n’y a plus ni toit, ni fermeture, ni protection. Les mains sur les murs sont-elles celles des forces destructrices ou des victimes (voire de leurs fantômes) ou les deux mélangées ? Mais est-ce la poussière d’une seule demeure particulière ? Non, ce ne sont pas les débris épars de quelques murs individuels. La plasticité de cette rivière de tessons de briques évoque plutôt celle de la lave dévalant les pentes de la vie, c’est la coulée continue, maligne, de ce qui mine sans cesse les efforts à construire les abris et les lieux où se constituer. Le mouvement lent d’un glacier sec. Nul doute que, si je repasse dans une ou deux semaines, le tapis de gravats aura augmenté et complexifié sa géographie de volumes broyés. C’est la dimension universelle de cette œuvre d’exprimer le flux constant de ce qui aime ruiner les vies, les maisons sans cesse violées, explosées, balayées. Mais aussi le fait que l’on soit contraint toujours de construire sur des ruines et, toujours aussi, d’avancer en abattant nous-mêmes des murs et des murs. D’où le caractère ambivalent : l’amertume devant la destruction gratuite, l’excitation devant la destruction salutaire, réversibilité féconde. Et ces couches de morceaux de terres cuites, sèches, qui charrient encore des briques entières, désolidarisées, bientôt broyées aussi, prennent à certains endroits l’aspect d’organismes spongieux, végétations pulmonaires, déshydratées, fossilisées, moulues mais en mouvement.

Mais quand j’y plonge le regard, les décombres se présentent avant tout comme une masse de lignes brisées, de fractures et d’interstices, de béances microscopiques entre formes concassées. Exactement comme un enchevêtrement de bouts de langue tordues en tout sens. Fourmillement de caractères. Eboulis, amoncellement de petits écarts vifs multiplicateurs, éparpillement d’une fertilité gaspillée. Je retrouve la même sensation en contemplant, sur un trottoir, une souche d’arbre mort débitée en gros copeaux amoncelés, friables. Les signes dessinés par les jointures aléatoires entre les morceaux entassés, ramifications calligraphiques de lignes accidentées, prenant l’empreinte de la matière infiniment fendillée, prête à la décomposition vers une autre dimension du vivant, m’interpellent comme délivrant un message d’intercession de l’autre côté. Une trame textuelle en forme de mycélium m’invitant, par la lecture, à passer en dessous. M’enfouir sous le tas de copeaux de bois, comme un insecte ou mieux, me répandre dans le lacis d’interstices comme un grouillement de scarabées.

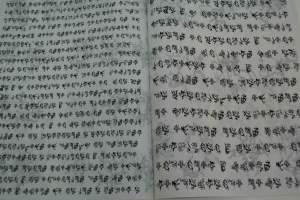

Et j’établis facilement, instinctivement, voire viscéralement, un lien avec La langue des morts de Carlos Amorales. Je l’aborde en galerie d’art dans des cahiers dont je tourne les larges feuilles, nombreuses lignes de petits signes alignés ou majuscules pavanées en pleines pages. La même chose en posters fixées au mur, comme une écriture chinoise. Des planches d’idéogrammes, oui, mais rongés, attaqués par un parasite ou, plutôt, pensés et tracés par des parasites. A y regarder de plus près, je comprends ma méprise. Il s’agit du répertoire infini des formes ou informes que prennent les cassures et fractures affectant les plans séparant nos deux mondes (celui du vivant, celui du mort, les deux mondes qui nous composent), dans un sens ou dans l’autre, d’ici vers là-bas ou de là-bas vers ici. Ces silhouettes d’effraction, déchirures temporelles, qui soudain se marquent à la surface de la conscience et ouvrent le dialogue entre le passé et le présent, l’intemporel et l’éphémère, miroir entre le connu et l’inconnu. Ce répertoire méticuleux ressemble bien à un cahier d’écritures dont les lettres imitent les contours des brisures entre poussières de briques ou copeaux de bois. Dessins et écritures dans un même geste de connaissance. Carlos Amorales met d’autre part en scène ce langage particulier dans de grandes impressions noir et blanc, utilisant des photos de morts violentes parues dans la presse, reflet de la guerre des narcotrafiquants au Mexique, exemple du vivant radicalement bafoué par l’arbitraire le plus totalement sinistre. Ces photos sont travaillées pour ressembler à des images mentales troubles à la profondeur laiteuse, turbulence d’ombres qui se débattent entre deux eaux et, en surface, déchirées par le négatif de ces sortes d’idéogrammes brutaux par lesquels il me semble que les morts et les vifs tentent de s’accrocher les uns aux autres. Et en comparant le dessin des brisures ramifiées dans les gravats de briques, le mycélium textuel aux intersections entre copeaux de bois morts, les déchirures dans le voile entre vivant et mort que l’artiste mexicain calligraphie, j’élabore des graphismes qui se révèlent de même famille que certaines illustrations du livre de Tim Ingold, Une brève histoire des lignes. Par exemple une carte des constellations de l’hémisphère Nord constituée de lignes imaginaires reliant les points astraux ou un « croquis tchouktche représentant les différents chemins dans le monde des morts » (Figure 2.8, page 77).

Et pourtant, ces lignes qui grouillent dans tous les sens, ce gigotement de ténèbres qui éblouit, ne donnent à lire que le rien, le vide. Je n’y saisis rien, même si l’acte de chercher à y saisir quelque chose équivaut à une lecture pénétrante et confère le sentiment d’en savoir plus sur le vide. Et je pourrais caractériser cette lecture du néant, du rien éblouissant aussi insaisissable à l’œil que du mercure aux doigts, par l’effet que produit une œuvre de Morellet vue à la Maison Rouge, Néon dans l’espace, située dans une niche obscure, écartée, avec un panneau de mise en garde. C’est une lumière gazeuse, aveuglante, épileptique qui se déplace par sauts au long de lignes invisibles, au tracé cabalistique, rapide comme l’éclair, tantôt ici, déjà là-bas, soudain partout, puis éparpillée en petits flash, imprévue. Bain de lumière comme on dit bain de sang. Et finalement, elle n’est nulle part sinon dans les formes noires déchiquetées que sa luminosité acérée imprime à la surface de l’œil. Idéogrammes éclatés qui dansent dans le vide cristallin. L’œuvre est immatérielle, informe, elle semble ne reposer sur rien. Elle en met plein la vue tout en ruinant le regard, hagard, égaré. Il faut l’éteindre pour découvrir sa structure inerte à la rectitude affligeante. C’est un ensemble de lignes droites, une Sainte Trinité de quadrilatères interpénétrés, un vertical et les deux autres obliques, un vers la droite, le second vers la gauche.

Je me déplace dans la ville en poursuivant plusieurs finalités mais, en incluant dans mon itinéraire la visite de plusieurs galeries ou autres lieux de confrontation avec des créations artistiques, progressant en quelque sorte de point imaginaire en point imaginaire de manière à avancer sur le fil de ma propre imagination, sécrétion de ma subjectivité, je brouille la cartographie attendue de la ville en y incluant d’autres cartes hétéronomes, et j’effectue des trajets plutôt que de participer à l’usage des transports bien balisés. Etant bien incapable de prévoir ce qui m’attend à l’étape suivante, je ne sais où je vais même si je me rends à ne adresse précise. Je ne m’approprie pas l’espace, je ne connecte pas des points stables et structurels de la circulation urbaine, je suis en état d’ouverture, perdu dans mes pensées et pourtant absolument perméable, flottant. Le trajet, selon Tim Ingold est une ligne ouverte, c’est marcher en apprenant de tout ce que l’on peut rencontrer, c’est avancer sur une piste de vie par opposition à une piste de transport. La piste de vie « n’a ni début ni fin, et peut se poursuivre indéfiniment ». Au contraire, la piste de transport « a un point de départ et un point d’arrivée, et relie les deux. » De cette distinction que l’auteur applique aussi aux différentes manières de lire, dessiner et écrire, procède de grandes différences quant aux relations que nous établissons avec le paysage et ses multiples occupants, animés ou inanimés. « Comme la ligne qui part se promener, le chemin du voyageur itinérant suit son cours, pouvant même marquer des pauses avant de reprendre. Mais il n’a ni fin ni commencement. Tant qu’il est sur son chemin, le voyageur est toujours quelque part, même si tous les « quelque part » mènent toujours ailleurs. Le monde habité est un maillage réticulaire de ces pistes qui, tant que la vie suit son cours, continue à se tisser. Le transport, au contraire, est relié à des lieux spécifiques. Chaque déplacement, orienté vers une destination spécifique, a pour fonction de relocaliser des personnes et leurs effets. Le passager qui part d’un endroit pour arriver à un autre endroit n’est nulle part entre les deux. En les réunissant, les lignes de transport forment un réseau de connexions point à point. Dans le projet colonial d’occupation, ce réseau, autrefois sous-jacent à la vie quotidienne et contraint par ses moyens, se développe, se propage sur le territoire, et prend le pas sur les pistes entrecroisées des habitants. » (Tim Ingold, Une brève histoire des lignes, Editions Zones Sensibles, 2011) Pris dans la réalité de la vie moderne, nous sommes inévitablement souvent des transportés, contribuant à renforcer la domination coloniale d’un réseau de pistes de transports sur les pistes de vie. Coloniale, au niveau des relations entre continents et de la manière autoritaire d’assigner les territoires à telle ou telle finalité, mais aussi dans le sens de ce qui colonise les imaginaires au service de cette visée impérialiste sur l’usage des sols, des matières premières et des peuples. Il est très important dès lors de pouvoir, alternativement, pratiquer l’art du trajet et des pistes de vie, où que l’on soit.

Les toiles de Simon Hantaï me retournent. C’est ce que je vérifie une fois de plus dans l’exposition Déplacer, déplier, découvrir au LaM (Lille Métropole, musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut) qui présente la série de ses Panse et quelques travaux de la même période. L’artiste froisse puis roule sa toile en boule ravinée, planisphère chiffonné, amas de tripes, globe de matières grises. Sur ce ballon accidenté, il dépose les couleurs qui coulent, se déplacent, se rejoignent dans les anfractuosités, comblent les espaces entre les plis. Les couleurs partent se promener à l’intérieur, ouvrent des trajets imaginés par l’artiste, qui se combinent, se croisent, entrent en gestation. Le malaxage de la toile et l’apposition des couleurs ont donné lieu à des techniques sophistiquées, évitant les pièges du « procédé » et des résultats systématiques. Puis, la toile est dépliée, tendue au fer à repasser et révèle la forme peinte, à la fois ce que l’artiste avait en tête et ce qu’en a fait la toile absorbant, digérant puis minéralisant l’idée du peintre. Gemmes intérieures irisées de millions d’éclats, caillots et plis. Une consistance de même famille que les infimes brisures réticulaires entre les poussières de briques ou que les strates friables des copeaux de bois, la couleur en plus. Le résultat, magique, ne présente rien de manifestement aléatoire, tout semble réfléchi, à sa place, fruit d’un processus naturel, organique. La toile vivante a pris l’empreinte de ce que l’artiste barbouille dans sa tête, dans son corps. C’est ainsi, du reste, que végètent les couleurs en nous, peuple d’amibes, monstres sympathiques incarnant nos humeurs, reflets de nos attaches en d’autres morphologies, représentations animalières de nos antériorités et refoulements. C’est tout en surface et pourtant d’une profondeur insondable. C’est là, achevé, et pourtant la combustion n’est probablement pas finie, le minerai de peinture continue sa transformation, vers le diamant, l’eau pure. C’est lisse et pourtant trifouillé, constellations de plis et replis, intérieurs et extérieurs confondus. J’y vois aussi bien des reflets de cieux parcheminés que les tissus dédales de panses imprégnés des sucs de tout ce qu’elles décomposent et transforment en pigments et déchets de vie.

Devant ces peintures j’ai envie de déclamer du Michaux.

Je vois ces images comme les poids de balanciers dont les déplacements m’installent entre déséquilibre et équilibre. Des topographies de concrétions organiques – calculs, pierres, kystes – conservant la trace de toutes les résolutions de conflits internes, chocs et contradictions par couches, strates, superpositions, compressions, substitutions, élisions, allusions. De ces conflits que j’entretiens comme raison d’être et qu’au besoin je relance sitôt qu’une élucidation pourrait les évacuer. Macération. Magnifiques loupes viscérales cérébrales – pareilles à ces excroissances maladives de certains troncs d’arbres, offrant de superbes dessins ligneux, consécutives à un choc, une blessure – où se marque le travail de l’hétérogénéité, du pluriel dont l’unicité du moi procède. Aussi, pour décrire ces toiles de Simon Hantaï, pourrais-je citer quelques phrases du sociologue Bernard Lahire, théoricien de L’Homme pluriel, caractérisant la gestation du « pluriel dispositionnel » dans les limbes de la personnalité des individus : « Objectiver les microdéplacements ou les grands écarts que sont amenés à faire les acteurs de ces sociétés différenciées au cours de leur parcours biographique ou à différents moments de leur vie quotidienne permet de comprendre les raisons qui font que chaque acteur peut être porteur de dispositions (mentales et comportementales) et de compétences hétérogènes qui viennent parfois s’entrechoquer. Les contradictions, oscillations, ambivalences ou dissonances que vivent les individus ne sont que le produit de l’intériorisation (du « plissement » intérieur) de dispositions à croire (et notamment d’idéaux ou de normes idéales), d’habitudes perceptives, de catégories d’appréciation et de manières d’agir provenant de contextes sociaux/socialisateurs différents. » (Bernard Lahire, Monde Pluriel, Seuil, 2012)

Devant ces toiles, le plus simple est de dire que je me sens retourné ou enroulé dans une expérience de réversibilité. Riche d’un pluriel ambivalent dont, le temps d’un éclair de conscience, je ne sais quoi faire, qui me dépasse, me submerge et, par cela même, me continue. Comme quand un geste que nous faisons dans l’air, ou que l’on nous adresse de loin, semble avoir un répondant particulièrement vivace, ému, à l’intérieur. Des instants où l’on se sent traversé de trop de lignes et de possibles en attente. Un échange, quelque chose comme ceci, qui concerne la chiromancie et vise « l’intimité du rapport qui existe entre les motifs de ces lignes-pliures et les gestes que la main a l’habitude de faire. En dehors de l’écriture et du dessin, le geste aussi peut laisser une trace, en enroulant dans le creux de la main les lignes de vie qui s’expriment au dehors par les manières dont on conduit sa vie. » (Tim Ingold)

Dans l’aveuglant anthracite brandi par les néons hystériques de Morellet, je cherchais le refuge des gemmes de Hantaï. Des anfractuosités temporelles où se laisser façonner par ses plis intérieurs. Devant ces toiles, je me perds dans des motifs sans fin, que je reconnais et qui se reconnaissent en moi. La surface de mon corps devient transparente, l’œuvre descend en moi, sublime mon matériau textuel primal (quelque chose, là, aux tréfonds, doit se tisser et se tresser de tout ce que j’avale, toile roulée en boule, pour que je puisse un jour écrire, avoir de l’encre à cracher). Ce soin apporté par l’œuvre peut se décrire à la manière d’un transfert chamanique. « Au cours de la cérémonie de guérison, le chaman – généralement un homme, mais pas systématiquement – « chante » le motif, mais tandis que le son vocal s’élève dans les airs comme un serpent, il le voit se transformer en un motif qui entre dans le corps du patient. Le chaman est le seul à voir cette transformation. Au cours de cette vision, les lignes sont tissées par l’esprit du colibri Pino. Planant au-dessus du patient, l’esprit siffle et bruisse constamment avec des mouvements rapides et fugaces du bec. Même si Pino est décrit comme un « écrivain » ou un « secrétaire » chez les esprits, les lignes qui sortent de son bec en mouvement sont clairement des fils et non des traces. Les motifs qu’il écrit ne s’inscrivent pas sur la surface du corps du patient mais se répandent à l’intérieur de lui. Ainsi, tandis que le chaman voit les traces se transformer en fils, c’est la surface même du corps qui est dissoute, pour que les lignes pénètrent à l’intérieur de lui et que la cure soit efficace. » (Tim Ingold)

Dans l’église Saint-Loup de Namur, là où Baudelaire fut foudroyé d’une première crise du mal fatal – et peut-être fut-il ébloui par les signes déchirures de la langue des morts recensés par Amorales ou ébloui par les fulgurances du rien qui gazent dans les néons de Morellet - Elodie Antoine a installé de subtils déraillements sacerdotaux. Un souffle lumineux traverse le chœur et déhanche les cierges. Un vent subtil facétieux joue avec l’hystérie qu’engendre le confinement mystique et séculaire d’organes baignés d’eau bénite. Ressentiment mystique qui s’échappe des nombreux corps et âmes qui se sont offerts à Dieu, étouffe de rester invisible et alors s’incarne, se fragmente et se multiplie. Par exemple sous la forme d’objets rembourrés insaisissables, métaphoriques, comme les flammèches du saint-esprit ou les gouttes de sang sur le front du Christ couronné d’épine. Des peluches écarlates, cardinales. Mis bas entre les pieds des chaises des premiers rangs, par essence faisant corps avec les fidèles, abîmés des heures durant à suivre les messes et autres offices, ou venant régulièrement se recueillir dans la pénombre habitée de l’édifice pour y prier en solitaire. Les coussins imbibés de la dévotion des genoux et des fesses des suppliants, ont été capitonnés par l’artiste pour ressembler à des sièges de chair apprêtées, à vif, des chairs faites pour recevoir celle des séants confits par où s’exprime l’abandon total des croyants au Seigneur. Ces organes coussins sanglés SM ou fétichistes, gonflés de Saint-Esprit, se reproduisent, pondent d’autres petits coussins biscornus (ou cornus tout simplement) qui glissent et répandent leurs formes immatures de cœurs, de foies et de rognons sur le dallage brillant, patiné. Des larmes du velours dont on fait les confessionnaux.

Des larves de viscères, toutes fraîches, toutes belles, tout juste pondues.

Les trajets de brisures que je lisais dans les briques rompues ou entre les copeaux de bois, et que calligraphiait Carlos Amorales en caractères de déchirures, s’apparentent ici aux creux accidentés et lignes brisées que les corps priants cherchent à combler ou tromper entre eux et la présence divine par une multitude d’organes de substitutions qui chutent de leurs blessures. (PH)

- Un blog sur L. Echakhch – Simon Hantai - Elodie Antoine – Exposition néons -