Dans les parties I et II de cet article, je montrais comment un film de super-héros comme Avengers s’inspirait des mécanismes à l’oeuvre dans un certain courant des comic-books, en adaptant largement ces mécanismes pour convaincre un public de néophytes vis-à-vis des comics.

Le cas de The Dark Knight, s’il procède d’une démarche similaire de sélection et d’adaptation d’un matériau à destination du grand public, est différent dans ses procédés. Il accepte totalement le fait que le spectateur puisse rejeter le pré-supposé de l’infaillibilité du super-héros (il va même jouer de l’absence de ce pré-supposé) mais, contrairement à Joss Whedon, Christopher Nolan entend tout de même remporter l’adhésion de son public. Pour cela, il va bien représenter un personnage extra-ordinaire à tout point de vue, mais il va le placer dans des situations moins faciles pour lui que celles représentées dans les comics. En somme, plutôt que « les personnages à l’écran ne sont pas si extraordinaires que ça », sa démarche se résume ainsi : « il y a des personnages vraiment extraordinaires, mais voyons ce qu’il se passe quand on les met dans des situations réalistes ».

Cette approche présente un double avantage en termes de perception par le spectateur. Premièrement, quelle que soit l’étendue de ses capacités, le héros va finalement être confronté à des dilemmes moraux pour lesquels aucune réponse n’est pleinement satisfaisant, ce qui va permettre au spectateur de s’identifier plus facilement au personnage1. Deuxièmement, la représentation de situations « réalistes » (où le bien et le mal sont difficiles à discerner) est associée auprès de la plupart des spectateurs à la notion de nuance, d’analyse, ce qui donne souvent un cachet « intellectuel » au film… même si une situation moralement ambigüe n’est en rien un gage de réelle réflexion intellectuelle et si un scénariste peut très bien se contenter de reproduire des questionnements clichés. À l’inverse, les situations où le Bien et le Mal sont bien tranchées sont régulièrement qualifiées de simplistes et/ou de manichéennes – alors qu’elles n’empêchent en rien le spectateur de développer une réflexion personnelle sur le sujet abordé.

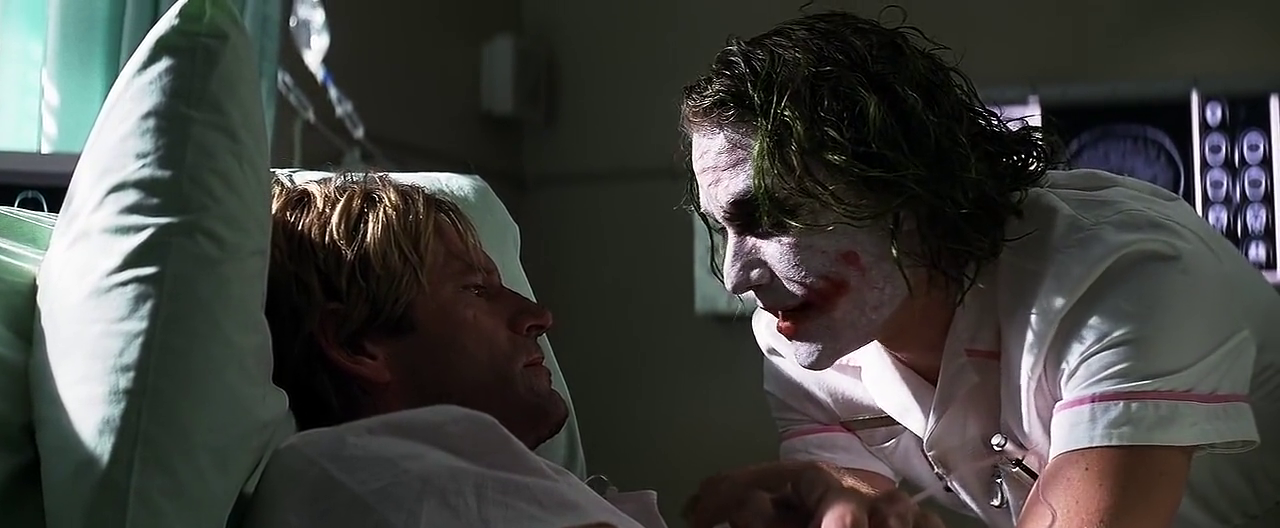

The Dark Knight joue clairement sur la bienveillance envers les situations moralement ambiguës et pose ses enjeux de façon extrêmement didactique pour que tout le monde comprenne bien les velléités philosophiques du sous-texte2. Sur la psychologie et les motivations du Joker, le monologue d’Alfred (avec son fameux « some men just want to watch the world burn ») semble particulièrement explicite. Pourtant, Nolan réitère son explication au travers du monologue du Joker, lui-même au chevet de Harvey Dent/Double-Face… Sans compter qu’il va mettre en scène (par deux fois) une situation illustrant les motivations profondes du Joker : celle où il oblige deux gangsters à s’entre-tuer pour rester en vie, et une autre où il impose la même épreuve aux passagers de deux ferrys.

« Laisse-moi t’expliquer l’ingéniosité de ce plan ! »

Bref, il est difficile de ne pas comprendre que le Joker représente un Chaos Injuste qui apparaît en réaction à l’Ordre juste que tente d’instaurer Batman. Lui-même confronté à un Harvey Dent/Double Face représentant un Chaos : on le montre possédant un sens inné de la Justice, mais usant d’abord de moyens surprenants -une pièce truquée- pour parvenir à ses fins, puis carrément de l’exécution sommaire. Pourtant, il est difficile de faire plus didactique dans l’expression de son sous-texte que The Dark Knight, d’où le fait qu’on puisse lui reprocher de traiter un sujet récurrent dans les comics (le lien philosophique qui relie Batman et ces deux ennemis les plus proches) en l’imprégnant d’un esprit de sérieux un peu lourdingue destiné à faire passer le film pour « intellectuel ».

De plus, l’idée de placer Batman dans des situations « réalistes », si elle permet une plus forte adhésion du public, a tendance concrètement à le transformer en punching-ball. Attaqué de toute part, et notamment sur la légitimité de son action, le Batman de The Dark Knight se retrouve finalement moins dans un rôle de super-héros oeuvrant pour le Bien que dans un rôle de bouc émissaire expiatoire de nos bassesses, d’idéaliste broyé par la réalité de l’homme. D’ailleurs, Nolan semble assumer pleinement cette vision, puisque la définition de Batman que donne Gordon à la fin du film (qui s’accompagne d’un plan iconique du personnage sur sa moto… difficile d’être plus explicite dans le fait que c’est le moment où on définit la nature du héros), c’est bien celle d’un individu dont la principale caractéristique tient dans sa capacité à encaisser.

La campagne de promotion de The Dark Knight Rises, dernier film de la trilogie de Nolan, continue à jouer précisément sur cet aspect. Le fait que Bane soit le seul super-vilain à avoir réussi à briser physiquement et mentalement Bruce Wayne (dans le story-arc Knightfall) et la présence sur les affiches teasers d’un masque de Batman caché laissent peu de doute sur la volonté d’évoquer chez le spectateur un Batman arrivant au bout de ses capacités. Certes, cela ne garantit en rien que le film ne prendra pas le contre-pied de cette campagne en mettant en scène au contraire un héros invincible, mais ça montre que Nolan a compris l’attrait du public pour les super-héros vulnérables et faillibles.

Un héros ? Non, un punching-ball !

Pourtant, avec Batman Begins, Nolan avait montré qu’il était capable de construire un super-héros sans forcément chercher une caution « intellectualisante ». En choisissant l’Épouvantail et Ra’s Al Ghul comme méchants du film, il abordait un thème ancré dans le personnage de Batman : la peur, celle que Batman fait ressentir à ses ennemis et celle qu’il a lui-même appris à maîtriser complètement. Le réalisateur construisait ainsi plus que correctement une figure de super-héros dont le pouvoir reposait sur la peur, et prenait soin de ne pas le confronter à des situations moralement ambiguës : le projet de Ra’s Al Ghul, détruire Gotham en poussant ses habitants à la folie, même pour y construire par la suite d’une ville harmonieuse, peut sans effort être qualifié de moralement mauvais. Évidemment, le film est en 2005, entre les sorties de Spider-Man 2 et 3. Depuis, le film de super-héros ose de moins en moins représenter (ou ne serait-ce que tenter de représenter) un super-héros dans toutes ses composantes (capacités extraordinaire ET sens moral infaillible). Il est donc difficile d’imaginer que Nolan, fort du succès de ces précédents films, s’affranchira de cette tendance pour en revenir à la « simplicité » du premier film.

Les exemples d’Avengers et The Dark Knight montrent donc que, si un large public a pu accéder à une partie de la culture geek, cet accès ne s’est pas fait au travers d’oeuvres pré-existantes, mais via des oeuvres intégrant dans leur cahier des charges le fait de séduire un large public. Partant de là, il est clairement abusif de penser qu’Avengers ou The Dark Knight sont des films pour geek. Et s’il appartiennent effectivement à la culture geek (difficile de nier que les super-héros et la réflexion sur les super-héros sont des thématiques de la culture geek), ils n’en représentent qu’une petite portion, la partie émergée de l’iceberg expressément destinée à un public de néophytes… et il est fort probable qu’une bonne partie du public qui a couronné de succès ces deux films n’apprécie pas la lecture du matériau original. Décidément, il va falloir encore chercher avant de les trouver, ces 60 millions de geeks !

- Batman est le super-héros parfait pour cette approche puisque son absence de super-pouvoirs représente une contrainte forte pour la résolution des dilemmes auxquels il est confronté… contrairement à un Superman qui, dans le film de Richard Donner, remonte carrément le temps pour ne pas avoir à choisir entre sauver Loïs Lane ou d’autres victimes d’un tremblement de terre. ↩

- À titre de comparaison, les X-Men de Bryan Singer, sans être géniaux, possédaient un équilibre beaucoup plus harmonieux entre les aventures de ses super-héros et la présence d’un sous-texte politique. ↩