A un moment donné, sans pouvoir nettement distinguer un contour, donner un nom à ce qui lui plaisait, charmé tout d’un coup, il avait cherché à recueillir la phrase ou l’harmonie - il ne savait lui-même - qui passait et qui lui avait ouvert plus largement l’âme, comme certaines odeurs de roses circulant dans l’air humide du soir ont la propriété de dilater nos narines.

Peut-être est-ce parce qu’il ne savait pas la musique qu’il avait pu éprouver une impression aussi confuse, une de ces impressions qui sont peut-être pourtant les seules purement musicales, inattendues, entièrement originales, irréductibles à tout autre ordre d’impressions.

Marcel PROUST,

Un amour de Swann

dans A la recherche du temps perdu

Tome I, Du côté de chez Swann,

Paris, Gallimard,

p. 249 de mon édition de 1954.

Qu'il faille considérer la harpe comme l'instrument de musique le plus prisé des Égyptiens de l'Antiquité ne fait absolument aucun doute pour personne, amis visiteurs, quand on prend en compte sa récurrence, peinte ou gravée, au sein des scènes dites "de banquet", dites aussi parfois "de concert", présentes dans les tombes de toutes les époques, depuis les mastabas memphites de l'Ancien Empire jusqu'aux hypogées thébains creusés à partir du Nouvel Empire.

D'un point de vue purement organologique, vous admettrez que les musicologues préfèrent les représentations peintes plutôt que les gravées dans la mesure où, pour ce qui concerne les premières, se distingue très nettement le nombre exact de cordes - qui évoluera avec le temps et les besoins musicaux -, tandis qu'au niveau des secondes, le plus souvent - synecdoque iconographique particularisante (la partie pour le tout, pars pro toto) -, l'artiste, économisant son geste, se contente de n'indiquer qu'une seule corde pour signifier l'ensemble.

Toutefois, dans le seul but de me contredire, le relief que nous découvrirons

aujourd'hui n'entérinera nullement cette première assertion.

Si besoin s'imposait vraiment de vous fournir d'autres preuves de la grande importance de la harpe qui, je le souligne à nouveau, fut le seul parmi les différents cordophones d'Égypte à être parfaitement autochtone, lyres et luths n'étant importés de contrées mésopotamiennes qu'aux époques bien postérieures à l'Ancien Empire, j'ajouterai que, non seulement, elle faisait partie intégrante des offrandes octroyées par des souverains à de grands sanctuaires tels ceux de Ramsès III à Medinet Habou, de Séthi Ier à Abydos ou d'Amon à Karnak - et la description que Thoutmosis III en fit graver sur une des parois de ce dernier ne vous laissera aucun doute quant à sa valeur :

... une harpe vénérable travaillée en argent, or, lapis-lazuli, malachite et diverses autres pierres précieuses, aux fins de louer la beauté de sa Majesté lors de ses apparitions dans tous ses noms.

(Traduction personnelle, d'après Sethe K., Urkunden der 18. Dynastie) ;

mais qu'aussi elle réside, cette importance, dans l'évolution dont l'instrument fut l'objet tout au long de l'histoire plurimillénaire de l'antique Kemet.

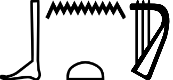

Dans le lexique égyptien, le terme générique désignant la harpe s'écrivait

ce que les égyptologues transcrivent par "bnt" et prononcent "benet" (ou "binet"

quand le hiéroglyphe

correspondant à notre "i" suivait immédiatement le premier signe de la jambe.)

Il me reste à préciser, dans le seul but d'être vétitablement exhaustif, qu'un autre terme - djadjat -, fit plus tardivement son apparition pour nommer certains exemplaires, notamment en forme d'arceau ou de croissant.

En vue de brosser un tableau typologique de cet instrument à travers toutes les époques de l'histoire musicale de la vieille Égypte, j'envisage de scinder mon propos en plusieurs interventions successives - trois probablement -qui tiendront compte non seulement de leur aspect général - cintré ou angulaire -, mais aussi de l'époque - Ancien Empire d'une part, Moyen, Nouvel Empires et Basse Époque, d'autre part.

Et c'est donc tout naturellement que nous commencerons ce matin par envisager les harpes cintrées de l'Ancien Empire, les premières à avoir été réalisées sur les rives du Nil.

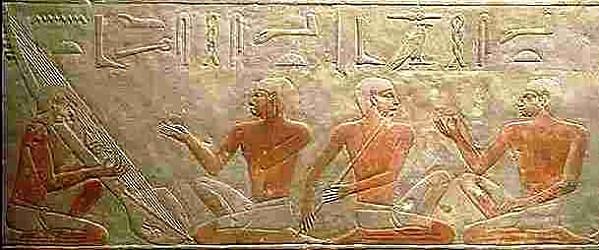

Vous souvenez-vous, amis visiteurs, quand le 14 ocotobre 2008, je vous avais emmenés découvrir l'intérieur de la chapelle funéraire d'Akhethetep, dans la précédente salle 4 de ce Département des Antiquités égyptiennes du Musée du Louvre ? Sur le mur nord, au quatrième registre en commençant par la bas, juste en dessous du siège sur lequel, en taille héroïque, était assis le propriétaire du mastaba, nous y avions rencontré une de ces scènes d'ensemble musical si récurrentes dans les tombeaux depuis au moins la IVème dynastie.

Gravés en léger relief mais également peints, quatre hommes accroupis, un genou posé sur le sol, animent le traditionnel banquet funéraire. Au-dessus d'eux, quelques hiéroglyphes se lisent soit de gauche à droite, soit de droite à gauche, selon la position du personnage dont ils définissent l'action.

A gauche, le musicien qui pour l'heure retiendra plus spécifiquement notre attention : le harpiste.

Vous noterez au passage qu'il s'agit bien d'un homme, la harpe n'étant absolument pas, ainsi qu'on l'admet trop vite, un instrument réservé à la seule gent féminine !

Vous remarquerez aussi la présence du terme inscrit en hiéroglyphes (bnt) que j'ai introduit voici quelques instants, noté cette fois de droite à gauche mais apparemment dépourvu du déterminatif auquel vous seriez en droit d'attendre.

Apparemment, car en réalité,- et nous avions déjà rencontré ici ce jeu scriptural dont étaient friands les scribes égyptiens - c'est tout l'instrument lui-même, dont la partie supérieure arrive au niveau de la fin du texte, qui fait office de grand déterminatif, exonérant ainsi le lapicide de graver un petit hiéroglyphe supplémentaire : ainsi cette harpe doit-elle être comprise tout à la fois comme l'image qui la représente et comme un signe d'écriture visant à compléter son identification lexicographique qui précède.

Ce bas-relief d'Akhethetep permet d'emblée de constater que, dès ses premières représentations, l'instrument détenait déjà la forme cintrée, arquée qui traversa, certes consubstantiellement à d'autres modèles confectionnés pour répondre aux besoins inhérents à l'évolution musicale, toute l'histoire du pays, jusqu'à l'époque gréco-romaine, quel que soit d'ailleurs son format.

La scène offre en outre l'opportunité, - et cela me paraît suffisamment rare pour que

veuille l'épingler -, de grandement la détailler, en ce comprises ses huit cordes que par réel souci de minutie le graveur a patiemment incisées dans la pierre.

De taille relativement imposante, cette harpe "classique" de l'Ancien Empire était donc dotée d'un manche courbe que le musicien ici accroupi, un genou posé sur le sol - il aurait tout aussi bien pu être agenouillé ou assis -, appuie contre son épaule. De ses deux mains, il pince les cordes, jouant les notes que le chironome lui indique grâce à la position de ses doigts.

A l'autre extrémité, ces cordes, de boyau ou de tendons, fixées à l'aide de boutons d'arrêt inamovibles - et non de chevilles pivotantes comme on le croit trop souvent -, dont la plus longue se trouve à l'extérieur, étaient retenues par les incisions pratiquées dans une "baguette de suspension" ; entailles bizarrement en nombre le plus souvent supérieur à celui des cordes elles-mêmes.

Parce que fixes, ces boutons d'arrêt n'avaient aucune incidence sur la manière d'accorder l'instrument ; pour ce faire, des lanières de tissu ou de papyrus étaient entremêlées à la corde : susceptibles d'être resserrées ou rendues plus lâches par le harpiste, elles en augmentaient ou en diminuaient d'autant la tension.

La caisse de résonance, ici relativement petite, avait une forme vaguement triangulaire, de sorte que vue de face, elle pouvait évoquer la silhouette d'une pelle ou d'une bêche. Parfois beaucoup plus large, elle était de toute manière transpercée par le manche.

Il est possible qu'un jour, sur certaines représentations pariétales, vous remarquiez, posé à même le sol, immédiatement devant la calebasse de résonance, un butoir en forme de lion couché : il servait vraisemblablement à empêcher l'instrument de glisser.

Ces harpes cintrées en usage à l'Ancien Empire furent rarement décorées.

A nouveau, celle d'Akhethetep ci-avant s'ingénie à démentir mon propos. En effet, avec d'excellents yeux, vous distinguerez probablement, sur la partie inférieure du caisson touchant le sol, devant le genou droit du musicien, la présence d'un très discret oeil oudjat, symbole de protection.

Il faudra attendre les époques postérieures, aux Moyen et Nouvel Empires, et même aux époques grecque et romaine, pour en voir apparaître de tailles différentes et, surtout, décorativement plus sophistiquées.

C'est ce que, si le sujet vous intéresse, je me propose de vous faire découvrir lors de notre nouvelle rencontre hebdomadaire, amis visiteurs, le 20 novembre prochain.

A mardi ...

(Duchesne-Guillemin : 1969, 60-8 ;

Emerit : 2002, 197 ; Sethe

: 1984, 83, 174, lignes 11-4 ; Vandier : 1964, IV, 365 sqq. ; Ziegler : 1979, 101-5 ; Ead. : 1991, 15-9 : Ead : 1993, 86)