Photographie 1 : Jean Louis de Nogaret, seigneur de La Valette et de Caumont, duc d'Épernon (1554 – 1642), surnommé

« le demi roi », et un des deux archimignons d'Henri III (plus d'informations sur ce personnage dans Wikipedia). Gravure de vers 1650. On remarque qu'il porte une perruque blonde, bouclée (à moins que ce soit ses cheveux blondis et bouclés comme c'était la

mode), une moustache relevée, une barbichette, un col avec de la dentelle sur une cuirasse (jusqu'au XVIIIe siècle, nombre d'hommes vont en guerre avec de la dentelle). Il est représenté assez

vieux ici. Il meurt à 88 ans et vit sous les règnes successifs de trois rois : Henri III, Henri IV et Louis XIII. Cette gravure est tirée de Theatrum Europaeum, ouvrage édité de 1629 à

1650 par Matthäus Merian (éditeur germano-suisse : 1593 - 1650) et ses héritiers, et concernant la topographie européenne et les événements politiques et militaires pendant la guerre de

Trente Ans (1618-1648). La page fait 19,5 x 32,5 cm, et la gravure : 10,5 x 14,5 cm. Cette estampe reprend une autre plus ancienne.

Photographie 1 : Jean Louis de Nogaret, seigneur de La Valette et de Caumont, duc d'Épernon (1554 – 1642), surnommé

« le demi roi », et un des deux archimignons d'Henri III (plus d'informations sur ce personnage dans Wikipedia). Gravure de vers 1650. On remarque qu'il porte une perruque blonde, bouclée (à moins que ce soit ses cheveux blondis et bouclés comme c'était la

mode), une moustache relevée, une barbichette, un col avec de la dentelle sur une cuirasse (jusqu'au XVIIIe siècle, nombre d'hommes vont en guerre avec de la dentelle). Il est représenté assez

vieux ici. Il meurt à 88 ans et vit sous les règnes successifs de trois rois : Henri III, Henri IV et Louis XIII. Cette gravure est tirée de Theatrum Europaeum, ouvrage édité de 1629 à

1650 par Matthäus Merian (éditeur germano-suisse : 1593 - 1650) et ses héritiers, et concernant la topographie européenne et les événements politiques et militaires pendant la guerre de

Trente Ans (1618-1648). La page fait 19,5 x 32,5 cm, et la gravure : 10,5 x 14,5 cm. Cette estampe reprend une autre plus ancienne.

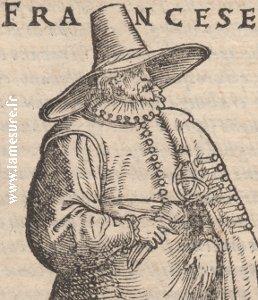

Photographies 2 et 3 : Gravure provenant de ce qui est souvent considéré comme le premier livre de mode : Habiti Antichi, et Moderni di tutto il’Mondo de Cesare Vecellio (Venetia, Gio Bernardo Sessa, 1598). La page fait à peu près 17 x 11 cm. Il s'agit de la seconde édition originale contenant 507 figures sur bois, alors que la première de 1590 en a 87 de moins. Ici nous avons un des types de mignons avec son sombrero décrit dans l’article et le bilboquet. Il est blond avec une barbe pointue. Il a une boucle d'oreille, une fraise et on remarque de nombreux galons sur ses habits. Certaines autres pages présentent d'autres modes des mignons de l'époque. Les voici dans une édition de 1664 : page 198, page 203 (ici on remarque particulièrement le bijou sur sa poitrine qui est peut-être une montre, la braguette apparente qui est une mode surtout de la première moitié du XVIe siècle, le haut-de-chausses court et bouffant), page 208 (la toque sur le côté avec une touffe de plumes, la fraise, le pourpoint avec des crevés, la ceinture, le haut-de-chausses bouffant ...)

On désigne par 'mignonne' ou 'mignon' une jolie personne dont la beauté attendrit. On utilise aussi ces termes, plus accessoirement, comme des synonymes de maîtresse et d'amant, et pour des jeunes gens particulièrement beaux qui suivent un ou une aristocrate.

Le terme de mignon est très usité au XVIe siècle. La plus célèbre mignonne est sans doute celle du poème de Ronsard (1524-1585) « Mignonne, allons voir si la rose ... » (lire ici), composition faite pour une petite-maîtresse. Ce texte se situe en plein milieu de cette mode.

On désigne aussi par 'mignon' un favori d'un grand seigneur et ceux qui lui ressemblent. Il naîtrait sous Charles VIII de France (Charles VIII l'Affable : 1470 – 1498). Le mot vient d'Espagne. On le trouve en France dans des textes de 1494. Il semble que l'on désigne comme archimignons, les deux plus proches collaborateurs d'Henri III (1551-1589).

Ce n’est qu’à partir de ce roi que le terme prend une valeur homosexuelle, ceci afin de se moquer de ces courtisans raffinés dans un contexte de guerres de pouvoir et de religion. La Description de l'île des Hermaphrodites, ouvrage sans doute de Thomas Artus Sieur d'Embry, publié du temps d'Henri IV (1553-1610), est un pamphlet sur les mignons d'Henri III. Le livre commence par un frontispice avec l'image d'un hermaphrodite (voir ici) sous lequel est écrit qu'il ne sait trop s'il doit être un homme ou une femme, mais que cela importe peu puisqu'à être les deux il « reçoit double plaisir ».

Le mignon est « fraisé, frisé, blondelet » comme l'écrit Etienne Tabourot. Parfois il roule ses cheveux au dessus des tempes (on appelle cela des bichons). Sa peau est délicate et blanche. Il s'épile les sourcils. Il prend particulièrement soin de son visage et de ses mains.

Il s'habille aussi proprement (c'est à dire avec autant de raffinement) que les femmes. Il se coiffe de très nombreuses sortes de chapeaux comme celui dit 'à l'albanaise' (très-hauts et presque sans bords) ou le sombrero espagnol dont la large envergure ombrage le visage (voir les photographies 2 et 3). La toque, ayant une touffe de plumes, placée sur un côté de la tête est caractéristique. Il porte un grand collet renversé à l'italienne ou une fraise empesée et godronnée (on emploie aussi le terme de tuyautée). Seuls les hommes ont au XVIe siècle de la dentelle, appelée aussi passementerie. Le pourpoint est collant ou très ample et parsemé de crevés (voir l'article Le petit crevé). Il peut être allongé en pointe sur le ventre et renflé à sa base par une panse ayant un busc la rendant rigide et rembourrée. Le haut-de-chausses est plus ou moins court et bouffant. De même que pour les chapeaux, il existe de multiples sortes de ceintures pour tenir l'épée.

Il porte de nombreux bijoux comme les femmes (collier de perles ...), des bagues, des boucles d'oreille (ou plutôt une seule), et à sa ceinture un drageoir. Il se servirait d'une sarbacane pour envoyer aux dames des bonbons musqués. Il semble que ce soit à son époque qu’apparaît l'éventail (introduit traditionnellement en France par Marie de Médicis : 1575 – 1642), et la montre qu'il place en sautoir sur sa poitrine. « Je vis qu'on lui mettait à la main droite un instrument qui s’étendait et se repliait en y donnant seulement un coup de doigt, que nous appelons un éventail. Il était d'un vélin aussi délicatement découpé qu'il était possible, avec de la dentelle à l'entour de pareille étoffe. » (Voyage dans l'île de hermaphrodites). Un autre objet à la mode est le bilboquet. C'est Henri III qui lance cela. Il se promène dans les rues avec et de même font les mignons et les jeunes gens à la mode.

Concernant les mignonnes, François Hédelin abbé d’Aubignac (1604-1676), donne la définition suivante dans son Histoire du temps ou relation du royaume de coquetterie extraite du dernier voyage des Hollandais aux Indes du levant (1654) : coquettes « qui d'ordinaire ont l'esprit aussi mince que le corps. »

La Renaissance française est une période très riche d’élégances et de raffinements. Les petits-maîtres sont extrêmement nombreux dans les cours. Aux siècles précédents ils sont aussi une multitude. Mais d’en parler nécessite de faire des recherches plus difficiles à partir de documents beaucoup moins communs puisque l’imprimerie débute au XVe siècle. Les gravures restent rares et les livres ne sont pas encore produits en série. Il est donc nécessaire de consulter des manuscrits enluminés uniques et les oeuvres d’art pour cela. Si aujourd’hui les documents imprimés sont de plus en plus numérisés sur Internet, ce n’est pas encore tout à fait le cas pour les manuscrits médiévaux qui sont une source inépuisable de renseignements puisqu’un seul manuscrit peut contenir des dizaines de peintures de scènes de genre. La bibliothèque nationale de Richelieu en possède à elle seule des dizaines de milliers.

Voici ici une image représentant la cour d'Henri III.

© Article et photographies LM