Pascal Quignard s’interroge

ainsi dans Vie secrète : « Qu’est-ce que la mer ? La

montagne ? Qu’est-ce que le ciel ? Qu’est-ce que le soleil ?

Pourquoi cherchons-nous autour de nous des choses aussi grandes, aussi peu

proportionnées à notre forme et à notre mode de vie, aussi étranges en

comparaison de notre morphologie ? » Dans tous ses livres, au

contraire, Émaz s’en tient à ce qui est. « Je veux un poème qui parle maintenant,

dans ma vie maintenant » (Cambouis). Il n’y a pas d’au-delà chez Émaz :

« [La poésie], je ne la vois pas autrement qu’innervant le tout de vivre,

sans au-delà » (Cuisine). Et c’est également vrai de ses notes. S’en

tenir à ce qui est, uniquement ? Précisons : « S’en tenir à ce

qui est. Pas vraiment. S’en tenir, écrivant, à la saisie la plus brute de ce

qui est. Saisie miroitante. Ce qui est me contient. Il n’y a pas

de réel éternel au-delà de ce transitoire pur que l’on voudrait parfois percer

comme une croûte. Mais le ciel n’est pas une toile bleue ou grise, tendue,

cachant on ne sait quelles coulisses » (Lichen, encore).

Pascal Quignard s’interroge

ainsi dans Vie secrète : « Qu’est-ce que la mer ? La

montagne ? Qu’est-ce que le ciel ? Qu’est-ce que le soleil ?

Pourquoi cherchons-nous autour de nous des choses aussi grandes, aussi peu

proportionnées à notre forme et à notre mode de vie, aussi étranges en

comparaison de notre morphologie ? » Dans tous ses livres, au

contraire, Émaz s’en tient à ce qui est. « Je veux un poème qui parle maintenant,

dans ma vie maintenant » (Cambouis). Il n’y a pas d’au-delà chez Émaz :

« [La poésie], je ne la vois pas autrement qu’innervant le tout de vivre,

sans au-delà » (Cuisine). Et c’est également vrai de ses notes. S’en

tenir à ce qui est, uniquement ? Précisons : « S’en tenir à ce

qui est. Pas vraiment. S’en tenir, écrivant, à la saisie la plus brute de ce

qui est. Saisie miroitante. Ce qui est me contient. Il n’y a pas

de réel éternel au-delà de ce transitoire pur que l’on voudrait parfois percer

comme une croûte. Mais le ciel n’est pas une toile bleue ou grise, tendue,

cachant on ne sait quelles coulisses » (Lichen, encore).

« Qu’est-ce que la mer ? La montagne ? Qu’est-ce que le

ciel ? Qu’est-ce que le soleil ? », psalmodie Quignard. Émaz se

situe à l’opposé de cette recherche effrénée de réponses renvoyant à des pans

de la montagne du rêve qui se situent loin, très loin de notre humaine

condition dans ses inflexions les plus terrestres. Les plus immédiates. Car

vivre, pour Émaz, ce n’est rien que de l’immédiat. Du simple. Simplicité de la

matière qui n’est pas celle, forcément irisée, du rêve. En cela, Émaz se tient

en contradiction avec le pianiste et compositeur russe Scriabine notant dans

ses carnets : « Il faut comprendre que le matériau dont est fait l’univers

est notre imagination, notre pensée créatrice, notre volonté (désir), ce

pourquoi il n’y a, quant au matériau, aucune différence entre cet état de notre

conscience que nous appelons une pierre,

que nous tenons dans la main, et un autre que nous appelons rêve. La pierre et le rêve sont faits de

la même substance et sont aussi réels

l’un que l’autre. »

Et si les livres d’Émaz sont simples, se tenant au plus près de la vie dans sa

quotidienneté la plus nue, cela ne veut nullement signifier qu’ils sont

faciles. Émaz l’écrit lui-même dans Lichen, encore : « Qu’une

œuvre soit simple n’implique nullement qu’elle soit facile. Le carré blanc sur

fond blanc de Malévitch est extrêmement simple, et pas du tout facile ».

En effet, Émaz ouvre le moindre de ses écrits sur une multitude d’interprétations

possibles. Ainsi en est-il de la présence obsédante et métaphorique du mur. En

outre, parvenir à cette simplicité n’est pas chose facile, loin de là.

Permettre à ce qui est immédiat d’être perçu en tant qu’immédiat, là est toute

la difficulté. L’immédiat peut être vécu. Mais comment le faire ressentir,

alors même que les mots instaurent par essence une distance avec le réel qu’ils

sont censés restituer ? Restituer, c’est-à-dire éveiller : forme peu

à peu distincte soulevant la trame même du langage. Là est l’écueil. Mais c’est

un écueil nécessaire. Car l’immédiat, s’il est vécu, l’est souvent confusément,

parce que sans recul. Claque d’impressions qui fait de nous, ne serait-ce qu’un

seul instant, un boxer groggy sur le ring de vivre. Aussi le recours au langage

est-il nécessaire. Il est, pour Émaz, ce qui permet à l’impression de faire son

chemin d’impression en soi, et de faire son chemin en n’étant plus prisonnière

de la surprise et de l’éphémère mais, bien au contraire, en étant distinguée

suivant ses différents contours. Distinction par quoi l’impression peut être

véritablement vécue. Si vivre, c’est recueillir en soi. Pour continuer.

Continuer d’avancer. « [M]on savoir ne me dit pas du tout comment exprimer

ce muet là devant, à la fois évident, bloquant, sans nom. C’est à ce point que

je commence », avoue Émaz. Aussi est-il nécessaire pour cet auteur que le

réel fasse un détour par le langage, et par ce détour, fasse retour en soi,

même quand le réel n’est pas à proprement parler cette surprise qui foudroie.

Même quand le réel n’est rien que du très ordinaire. De ce fait, Cuisine fourmille

de notations qui restituent le moment présent dans sa ténuité, et dans sa

consistance visuelle mais aussi sonore : « L’été, l’air chaud,

le soir, les oiseaux. Rien que du très simple, de l’immédiat. Sept heures

sonnent au clocher de l’église proche ; le son est presque absorbé par la

chaleur, épongé par l’air. » Pareillement, dans ses livres de poèmes, Émaz

cherche à être au plus près de la vie. Modulant, dans la sécheresse d’un

martèlement nu de syllabes, une parole simple qui renvoie à un vécu commun aux

lecteurs. Une sorte de vécu minimal que tous partagent. Le sol du quotidien.

Dès que l’on entreprend de vivre, on le fait résonner, d’un bruit mat. Quand,

glissant, il ne nous fait pas trébucher. Et alors c’est avec notre cri ou

l’étouffement de notre cri qu’on le fait résonner.

Giacometti, quelques semaines avant sa mort, fit cet aveu : « J’ai

fait un immense progrès, maintenant je n’avance qu’en tournant le dos au but,

je ne fais qu’en défaisant. » Modelant une poésie dans le ventre de

laquelle les mots n’ont que quelques syllabes, Émaz fait pareil constat,

ajoutant : je ne fais qu’en me défaisant. « [U]ne bonne part du

travail consiste à disparaître assez pour que l’autre s’y retrouve au lieu de

me chercher. » (Lichen, encore) Et, lisant les livres d’Émaz, le

lecteur s’y retrouve au point de s’y trouver. De littéralement s’y trouver, ce

qui pousse Émaz à écrire dans Cuisine : « Dans mes

poèmes je ne cherche pas à éblouir l’autre, je cherche à le rencontrer. »

Ainsi, l’auteur parvient à s’effacer, laissant vive une parole qui pourrait

être celle de chaque lecteur.

En ce sens, le « on » si présent dans la poésie d’Émaz doit être

compris comme un « je », un « je » qui peut être celui de

chaque lecteur. Mais un « je » dépouillé de tout lyrisme. Dépouillé

justement de cette part de subjectivité qui l’enracine dans une parole une et

indivisible : celle de l’auteur. La parole d’un auteur : une parole

qui, parce qu’elle appartient à une identité, nous écarte d’elle. Nous pousse à

être médusé par elle ou bien à la rejeter. A

contrario, chez Émaz, le lecteur découvre, taillée en quelques syllabes, sa détresse de vivre. Taillée par un

autre. Mais lui appartenant en propre. Comme l’écrit Franck Villain, parmi les

topiques présents dans l’écriture d’Émaz, il y a « le

corps dans sa fatigue, la solitude, le temps qui s’écoule et nous consomme, les

brèves poches d’air et les brusques angoisses suscitées par l’étroitesse du

vivre ». Cette angoisse que fait parler inlassablement Émaz, parce que c’est

inlassablement qu’elle paraît, est très proche du sentiment de nausée qui

touche chacun de nous et que Sartre a su formuler avec distance : « Ce moment fut extraordinaire.

J’étais là, immobile et glacé, plongé dans une extase horrible. Mais, au sein

même de cette extase quelque chose de neuf venait d’apparaître ; je

comprenais la nausée, je la

possédais. Exister, c’est être là, simplement ; les existants

apparaissent, se laissent rencontrer, mais on ne peut jamais les

déduire. »

Et pourtant, cette écriture d’Émaz qui semble s’être débarrassée de son auteur

au point de ne plus être qu’une maison pour son lecteur est reconnaissable

entre toutes les écritures. Elle est éminemment personnelle. Le plus personnel tenant à la manière suivant laquelle

Émaz a vécu ce qu’il a vécu et tenant, bien évidemment, dans un second temps, à

la langue ouvragée précisément pour donner à voir ce vécu si particulier. Le

donner à voir, mais aussi à ressentir. Comme l’exprime Émaz dans Cuisine –

et il faut se rappeler que cet auteur est également un admirable critique

littéraire : « J’ai hérité de paroles multiples mais aucune n’est la

mienne. Il faut faire autre chose parce que mon vivre n’a jamais été vécu tel

que je le vis, simplement. » Là est

tout le paradoxe, qui fait aussi la profondeur des livres d’Émaz en apparence

si simples : par le biais d’une parole faite entièrement d’unicité, et en

partant toujours de son expérience la plus personnelle, Émaz parvient, se

situant uniquement dans une communauté du dire (aucun mot compliqué ne vient

freiner l’accès à son écriture), à exprimer une communauté du ressenti. Chez

cet auteur, l’écriture est ainsi consubstantiellement partage. Et rencontre. À

jamais répétée. À jamais nouvelle. Rencontre avec le lecteur. L’on peut ainsi

aller jusqu’à dire qu’à partir d’un vécu et d’une parole singuliers Émaz se

situe dans ce partage total avec le lecteur qui le fait exister entièrement lui, comme déjà souligné, ce qui fait,

et c’est là le point le plus important, que l’écriture est intrinsèquement en

liens profonds et insécables avec la morale.

Ce paradoxe instaure une tension dans l’écriture d’Émaz, qui fait qu’elle

« désoriente, fondamentalement, comme la vie » (Cambouis). Et

loin de gommer cette tension, l’auteur tient à la conserver de multiples

manières. Pour justement faire que son écriture soit totalement en prise avec

la vie. Pour qu’elle ne soit en prise qu’avec elle. Dans chaque recueil de

notes, la « discontinuité » due à la succession des notes, sans lien

évident entre elles, impose une tension : l’on est tout à la fois face à

une pensée arrêtée et face à une pensée en mouvement. Comme impose une tension

la variété des notes (variété tenant aussi bien aux sujets appréhendés par les

notes qu’à leurs modalités d’apparition : certaines tutoient l’aphorisme,

d’autres les longs développements). Maintenant, lorsque l’on considère la

totalité des livres d’Émaz, l’on s’aperçoit que chacun d’eux dans son unité est

fait de tensions : entre morcellement et unité, brièveté et longueur

(comme dans les recueils de notes où se fait jour constamment, ainsi que chez

Reverdy, un « équilibre des forces d’unité et d’éclatement », suivant

la formulation émazienne présente dans Pierre

Reverdy : étude des recueils de notes), entre coulée de boue que sont

les poèmes en prose et staccato des poèmes en vers, entre permanence du livre

et éphémère du moment où le poème a percé, moment signifié très souvent par une

date. Sans oublier la tension présente dans l’unité constituée par l’ensemble

des livres de notes ; celle présente dans l’unité constituée par l’ensemble

des recueils de poèmes ; et celle présente dans l’unité constituée par l’ensemble

des livres de notes et de poèmes.

Mais l’écriture d’Émaz n’obéit pas à un impératif qui lui serait antérieur. Si

elle a partie liée avec la morale, c’est parce que cette morale habite Émaz. L’habite

au quotidien, au point qu’il ne pourrait faire en sorte que son écriture ne

soit pas habitée par elle. Ne soit pas touchée par elle en profondeur. Mais

cette morale n’est pas ce qui pousse l’écriture à advenir, car dans son travail

de prof, Émaz la fait également advenir. Et pourrait se contenter de cette

façon qu’elle a, alors, de survenir. En outre, l’écriture d’Émaz ne sert pas la

visée suivante : dévoiler le monde dans son imparable nudité, et dans la nudité

d’un être en prise avec lui, en prise, jour après jour, avec le plus rocailleux

de lui. Cette écriture est telle parce qu’il ne saurait, pour l’auteur, en être

autrement. Émaz écrit dans Lichen, encore, et l’on peut étendre cette parole à l’ensemble de ses

recueils de notes : « Je ne sais pas ce que va être, ce que doit être le

poème, avant de l’avoir écrit. » Comment ne pas penser à Foucault qui

notait en 1978 : « Si je devais écrire un livre pour communiquer ce

que je pense déjà, avant d’avoir commencé à écrire, je n’aurais jamais le

courage de l’entreprendre. Je ne l’écris que parce que je ne sais pas encore exactement

quoi penser de cette chose que je voudrais tant penser. […] Je suis un

expérimentateur en ce sens que j’écris pour me changer moi-même et ne plus

penser la même chose qu’auparavant ». En revanche, à l’inverse de

Foucault, l’attitude d’Émaz est dans un premier lieu passive, en ce sens qu’il

« ne maîtrise absolument pas le premier jet ». « À ce

stade-là », confesse-t-il à Pierre Grouix et Yannick Mercoyrol, « je

ne contrôle rien, j’écris ce qui s’impose à moi, assez brutalement, dévoilant

une sorte de force-forme sur laquelle je n’ai pas prise. En fait, j’écris moins

un poème qu’il ne s’écrit à travers moi. » Cette passivité est ce qui fait

que le poème ne peut advenir que s’il y a eu préalablement la secousse du vivre

qui le réclame. C’est pour cette raison qu’Émaz n’écrit plus de poèmes depuis

quelques temps. Mais cela reviendra. Et nous serons, alors, bousculés au plus

intime de nous, une fois de plus (car c’est à semblable bousculade que nous

invite Cuisine, comme nous y invitait avant ce livre, par exemple, Cambouis).

Au plus intime de nous. De chacun de

nous. Parce que de nouveau nous lirons les inflexions, mais comme prononcées

au-dedans même de notre ventre, de notre quotidien.

[Matthieu

Gosztola]

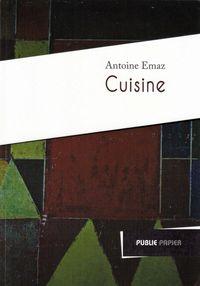

Antoine Émaz, Cuisine,

publie.net, collection Temps Réel, 2012, 240 pages, 4,99€.

Cuisine est également disponible dans

la collection publie.papier, 15,98€

version

électronique

version

papier

Sur ce même livre on peut également lire sur le site une

note de Ludovic Degroote