Mali - Grand-reportage (The New Times, 11 mars 2013) - Texte intégral

L’illusion malienne – Les confusions de l’armée française ; l’horreur des charniers ; l’épuration ethnique

par Pierre Piccinin da Prata, au Mali (février-mars 2013)

Le Mali n’est ni libéré ni pacifié. Et la contre-offensive islamiste pourrait survenir là où l’armée française ne l’y attend pas.

En outre, les « exactions » de l’armée malienne se multiplient envers les communautés arabe et touarègue, dans l’indifférence affichée des forces d’intervention françaises.

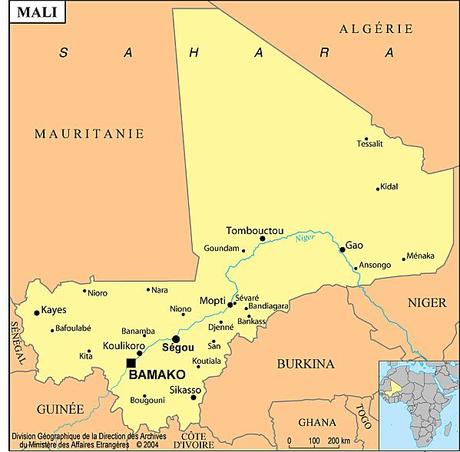

Partis de Bamako, la capitale, nous avons traversé le pays du sud au nord, à la découverte d’une opération militaire française qui, au terme de nos investigations, apparaît sous un jour très peu flatteur et particulièrement dramatique pour un peuple d’Afrique que la volatilité des médias abandonnera très rapidement à l’oubli des opinions publiques occidentales…

Quand les militaires français récusent le ministre Jean-Yves Le Drian…

Dès le départ de notre enquête, une certaine confusion est apparue dans le chef du commandement militaire français.

La rébellion se fissure, avait annoncé Jean-Yves Le Drian, le Ministre de la Défense : selon le ministre, une des composantes de la rébellion, le Mouvement national pour la libération de l’Azawad (MNLA) aurait rendu les armes (l’Azawad : les deux-tiers septentrionaux du Mali, désertiques, où vivent les Touaregs). Le MNLA s’était allié aux islamistes maliens d’Ansar ad-Dine et aux jihadistes étrangers d’al-Qaeda pour le Maghreb islamique (AQMI) et à ceux du Mouvement pour l’Unité et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO).

Mieux encore, le MNLA aurait décidé de changer de camp : il a désormais des « relations fonctionnelles » avec l’armée française, a affirmé Jean-Yves Le Drian. Et le Président Hollande de renchérir : l’opération Serval a atteint tous ses objectifs ; le Mali est débarrassé des « terroristes ». Tout va donc très bien !

« Du grand n’importe quoi ! », selon les officiers que nous avons rencontrés au PC opératif de l’opération Serval, basé à l’aéroport de Bamako ; un capitaine, un commandant et un colonel : seules quelques brigades du MNLA ont rejoint les forces françaises et patrouillent avec elles dans les rues de Gao. Mais il s’agit surtout « d’une opération de ‘com’ »…

Le commandant : « Le grand ‘général’ Le Drian a tout faux ! »

Le colonel : « Attention ! On est bien en off, là ? »

P. Piccinin da Prata : « Il n’y a jamais de off, colonel ; ça n’existe pas… »

Le colonel : « Ce n’est pas important ! On niera, de toute façon... » (Rires)

Le commandant : « Comment voulez-vous qu’on trouve un accord avec le MNLA ? Sur le théâtre des opérations, c’est impossible. On ne sait jamais qui on a en face : quand on a des pick-up qui vous foncent dessus, même si c’est pour nous rejoindre, comment savoir si ce sont des gars d’Ansar ad-Dine ou ceux du MNLA ? Comment savoir si ce sont des jihadistes qui, tout d’un coup, retournent leur veste et disent ‘on va vous aider’ ? Que doit faire le chef de section qui voit arriver ces gaillards-là ? Et si on les laisse venir et que, là, ils vous tirent dessus ?! Non, non ! On tire d’abord ; et on pose les questions après. Il n’y a pas d’accord avec le MNLA ! »

Le capitaine : « De toute façon, sur un plan tactique, on n’a pas besoin du MNLA pour progresser sur le terrain. Le MNLA ne représente rien militairement. Le Drian ferait bien d’arrêter de nous compliquer le travail… On n’en a pas fini, avec les islamistes ! »

Et, de fait, la réalité du terrain est bien plus éloignée encore des discours décalés du président Hollande et de son ministre que nous le laissait envisager cet entretien.

D’une part, en effet, si bon nombre de Maliens qui avaient embrassé la rébellion, Touaregs et Arabes, ont effectivement pris leurs distances avec les jihadistes d’AQMI et du MUJAO, mouvements dont les exactions leur ont rendu hostiles les populations locales, ils n’ont cependant pas déposé les armes. Et quelques groupes seulement ont plus ou moins changé leur fusil d’épaule et rejoint les forces françaises (et non l’armée malienne, pour laquelle ils conservent leur aversion). Leur nouveau souci est de s’opposer à l’intégrisme des islamistes, renonçant dès lors à l’indépendance de l’Azawad.

Par contre, la majorité de leurs anciens compagnons d’armes poursuivent le combat pour l’autonomie. En outre, la loyauté des rebelles qui ont changé de camp se révèle très volatile : ils font partie des clans et familles arabes ou touaregs de l’Azawad et sont traditionnellement liés à leurs parents par des liens tribaux encore extrêmement prégnants dans cette région du Sahara. Les transfuges et les allé-retours sont incessants entre Ansar ad-Dine, le MNLA et le Mouvement islamiste de l’Azawad (le MIA, dont les combattants, originaires de Kidal, sous la conduite du fils de l’Amenokal, le chef tribal de la région, se sont séparés d’Ansar ad-Dine).

D’autre part, si le sud du Mali est toujours resté sous contrôle, à peine passé Djiabali, Konna ou Douentza, plus au nord, le pays est ouvert aux mouvements des combattants islamistes et à ceux du MNLA, qui courent les pistes et rançonnent les villageois.

Et ces trois villes sont pour ainsi dire sans défense, gardée seulement par une poignée de soudards maliens indisciplinés, très prompts à jouer les gros bras et à harceler les voyageurs qui se présentent aux check-points, mais prêts à détaler comme des lapins si jamais une colonne d’Ansar ad-Dine déboulait sur leur position.

À Djiabali, un des « verrous » qui protègent la capitale, Bamako, la route est défendue par deux blindés sur roues, récupérés du camp militaire voisin dont les jihadistes s’étaient emparé le 14 janvier dernier. Ces deux seuls véhicules encore en état de faire feu ont été mis en batterie de part et d’autre du chemin. Cependant, c’est à l’aide d’un tracteur qu’ils ont été remorqués jusque sur les bas-côtés de la voie : leurs pneus ont été détruits lors de la précédente attaque et les deux véhicules sont incapables de faire mouvement. La sécurité de Djiabali n’est pas mieux garantie…

Au-delà de ces villes-verrous, nous n’avons plus rencontré un seul militaire, pas même une patrouille, ni malienne, ni française : le pays est grand ouvert.

Les combattants islamistes et les indépendantistes sont partout !

Arrivé à Djiabali, il a fallu ruser et quitter la route…

Je n’avais pas d’autre choix, pour me rendre dans le nord : la seule autre route, qui passe par Mopti et Douentza, est bien sécurisée ; aussi, les militaires maliens, soucieux de contrôler l’information, l’ont jalonnée de check-points, et il est impossible pour un « toubab », un « blanc », de les franchir, même avec une autorisation du ministère idoine.

L’armée française m’avait toutefois promis une place dans un avion-cargo, qui relie plusieurs fois par semaine Bamako et Tombouctou. Mais, après m’avoir fait lanterner trois jours dans la capitale, un officier m’a finalement annoncé que l’accord était annulé. Vu la déconfiture subie par les forces françaises à Gao, où les attaques des rebelles se sont succédées depuis plusieurs jours, cela ne m’a guère étonné…

Ces procédés franco-maliens contraignent les journalistes « impertinents » à prendre des risques importants, en contournant les check-points par des pistes encore minées et en traversant des zones toujours sous contrôle de la rébellion. Et d’aucuns se demandent si cette politique n’a pas pour but de générer des incidents susceptibles de justifier quelqu’autre opération.

À Léré, ville frontière avec la Mauritanie, nous avons interrogé les habitants : « Nous ne sommes pas en sécurité. Il n’y a pas un soldat, pas même un gendarme à Léré. Nous sommes livrés à nous-mêmes. », nous a confié un médecin, tout surpris de voir passer par là un « toubab ».

- Il n’y a ici aucune force de sécurité. Les jihadistes reviennent parfois, les gens du MNLA surtout ; et ils nous volent. Il y a quelques jours, plusieurs voitures ont été braquées près d’ici : les passagers ont été dépouillés de tout ce qu’ils avaient. Les rebelles ont pris deux véhicules. Ils se cachent dans les forêts, à 70 kms d’ici, dans les environs de Lernébé. Les troupes françaises sont allées à Tombouctou, à Gao et à Kidal, mais elles n’ont pas sécurisé le reste du pays. Nous sommes à la merci des jihadistes qui circulent encore partout.

Dans cette région, le MNLA et Ansar ad-Dine combattent toujours de concert. À l’est, leurs troupes ont trouvé refuge en Mauritanie. Elles ont entreposé leurs armes dans des caches, dissimulées ici et là dans le pays, et sont en train de se regrouper, à Bassiknou, de l’autre côté de la frontière, prêtes à fondre à nouveau sur le Mali.

Ces combattants vont et viennent depuis la Mauritanie. Ils passent la frontière sans arme, mais avec leurs véhicules, couverts par le statut de réfugiés. C’est de là, nous a-t-on affirmé, que la surprise pourrait survenir, dans les prochaines semaines.

De Léré à Djiabali, il y a moins de deux heures de piste ; et ce ne sont pas les deux blindés sur jantes qui arrêteraient la progression des jihadistes…

Ici aussi, la ville apparaît à moitié morte. Ici aussi, tous les Arabes et les Touaregs ont fui les représailles de l’armée malienne et ne sont pas revenus.

Léré est sans téléphone et sans internet. Mais nous ne devons pas nous y attarder : un « toubab » est très vite repéré, et les islamistes ont leurs indicateurs, nous dit-on. Un habitant du quartier me donne un « djala moukou », un turban, pour me dissimuler quand nous roulons et traversons les villages.

Nous reprenons notre route vers Tombouctou, à travers les sables.

Peu avant Goundam, à une petite centaine de kilomètres au sud-ouest de Tombouctou, deux pick-up nous barrent la route. Des hommes armés en descendent. Panique de mon chauffeur malien.

« Dehors, le Français ! », me crie l’un d’eux. Je montre mon passeport belge. L’homme l’examine et me regarde droit dans les yeux :

- La Belgique est un pays qui ne se mêle pas trop des affaires des gens. Les citoyens belges ne sont pas nos cibles, pas comme les Américains ou les Français. N’aies pas peur. Tu peux partir.

- MNLA ? Ansar ad-Dine ?

L’homme me sourit tout en nous faisant signe de remonter dans notre véhicule et de dégager.

Pour nous, tout est clair, désormais…

L’approche de Tombouctou non plus n’est pas sécurisée. Les forces françaises se sont fortifiées dans l’aéroport, mais elles ne contrôlent pas les alentours de la ville, ou l’eau et l’électricité n’ont toujours pas été rétablies et qui n’est d’ailleurs pas protégée elle-même, sinon par les rares patrouilles de l’armée malienne, dont le contingent se limite à quelques dizaines d’hommes.

Une poignée de journalistes, dernier carré accroché à une histoire qui a fini de passionner le grand public, s’est retranchée dans l’hôtel La Colombe, à deux pas du « centre historique ». Ils n’ont pour toute protection qu’un gendarme, qui s’enfuirait au premier coup de feu, si un commando rebelle avait jamais l’intention de rafler quelques otages supplémentaires…

Les éléments islamistes circulent aussi à leur guise sur les routes qui mènent de Tombouctou à Douentza et de Douentza à Gao.

Les attaques régulières dont Gao est la cible, par les jihadistes, depuis sa « libération » par l’armée française, témoignent de la fragilité de la « reconquête ». Gao où, là aussi, les troupes françaises se sont fortifiées dans l’aéroport dont elles ne sortent qu’à l’occasion de prudentes missions de reconnaissance et de patrouilles urbaines… Fût-ce de manière diffuse et mouvante, la ville est ainsi en quasi état de siège.

Pour ceux qui ont connu cette ambiance à Kaboul ou à Kandahar, l’opération Serval a, sans aucun doute, un petit arrière-goût d’Afghanistan…

L’armée malienne coupable d’épuration ethnique

Mais, plus inquiétant encore, les Touaregs et les Arabes du Mali, les « peaux-claires », à tort ou à raison assimilés à la rébellion « vaincue », sont abandonnés à la vindicte des ethnies majoritaires.

Les « peaux-claires » sont parfois lynchés, surtout dans le nord, leur territoire traditionnel, où des villages entiers ont été désertés par leurs habitants.

L’horreur totale fait aujourd’hui le quotidien, au nord-Mali, de plus en plus mal dissimulée par les communiqués de presse enjoués du Quai d’Orsay.

D’abord occultés par les fanfaronnades de l’armée française et du service de communication de l’Élysée, les massacres perpétrés contre les populations arabe et touarègue ne peuvent désormais plus être passés sous silence, tandis que les langues se délient, que les découvertes de charniers se multiplient et que certains observateurs présents sur le terrain se refusent peu à peu à fermer encore les yeux sur ce que l’on n’a plus le droit de qualifier de simples « exactions ».

Ainsi, bien terribles allaient être les faits que j’allais découvrir à Tombouctou….

Tombouctou. La « Perle du désert ». Cette chimère, qui n’était déjà plus, depuis bien longtemps, qu’un pauvre bourg décrépit dont seul le nom faisait encore rêver ceux qui n’y avaient jamais mis les pieds, offre aujourd’hui au visiteur ses airs sordides de ville fantôme, où toutes les échoppes qu’animaient naguères les « hommes bleus » ont été pillées et saccagées.

Seule la mosquée, plusieurs fois centenaire, dresse encore ses tours de terre séchée au soleil torride du Sahara, parmi les habitations de blocs et de béton, de « presque bidonvilles », qui ont remplacé l’architecture traditionnelle.

Partout, le vent a soufflé le sable des dunes, qu’on ne déblaie plus et qui envahissent les rues et se couchent le long des façades, couvertes des immondices qui ne sont plus collectés ; et les quelques arbustes qui ont résisté à la soif sont couverts d’une poussière grise qui en salit le feuillage malingre. Le lieu n’est pas accueillant ; il n’a rien de mythique…

J’avais eu des informations sur les brimades subies par les « peaux-claires », Arabes et Touaregs : ces communautés, haïes par la majorité noire des Maliens, les Bambaras, sont désormais des cibles désignées.

Ainsi, j’avais appris l’assassinat, quelques jours avant mon arrivée à Tombouctou, de trois Arabes, arrêtés par l’armée et exécutés d’une balle dans la tête.

Dès lors, j’avais repris contact avec mes amis Touaregs et Arabes à Bamako, qui m’ont mis en relation avec une famille bambara de Tombouctou, solidaire de ses anciens voisins peaux-claires. Ces gens allaient m’aider à percer le mystère monstrueux des nombreuses disparitions de Touaregs et d’Arabes dans cette ville du nord…

Les trois Arabes massacrés gisent encore à quelques centaines de mètres de la porte nord de Tombouctou, à peine recouverts de sable par le vent du désert.

« Tout le monde s’en fiche, ici, des cadavres de ces Arabes », m’a crié une vieille femme.

On devine encore leur visage sous la poussière et les poils de leurs barbes vibrent au souffle de l’Harmattan…

Il s’agissait de deux colporteurs, qui s’étaient risqués en ville, et du maître de la madrasa, l’école coranique. Il s’appelait Mohamed Lamine ould-Mohamed Mahmoud ; il a été arrêté par des militaires devant sa femme. Peu de temps après, on l’a retrouvé à cet endroit, aux côtés des deux autres infortunés.

J’ai rencontré le caméraman malien qui a filmé deux des corps, le jour de leur découverte. Depuis la diffusion de ses images, Moustapha est traqué par l’armée malienne et se cache. Étant moi-même couvert par un laissez-passer du Ministère malien de la Défense, je lui ai donné une place dans ma voiture, pour lui permettre de fuir Tombouctou.

Grâce aux contacts fiables qui m’avaient été indiqués dans la population noire, j’ai pu entrer dans l’intimité des familles autochtones, bien loin des « fixers » de tous poils que les journalistes, dont ils font le commerce, paient à prix d’or pour s’entendre répéter les sempiternelles rengaines sur les bienfaits de l’intervention française. C’est avec ces familles, de nuit, à la lueur de lampes à pétrole, que j’ai écouté et transcrit les témoignages effarants de ces Tombouctiens, terrifiés par ce que les soldats maliens venus du sud ont fait à leurs anciens voisins.

- Ils ont eu de la chance, m’a expliqué Aguissa, mon hôte, à propos des trois Arabes. D’habitude, ils sont égorgés. Les Arabes et les Touaregs, tous ceux que l’armée a pris, les soldats ne les fusillent pas. Ils les égorgent !

Chacun y est ensuite allé de son couplet macabre…

- Il y a trois jours, une famille d’Arabes, avec leur fils de dix-huit ans, ils ont été arrêtés. Leur fils était en Côte-d’Ivoire. Il était tout récemment revenu pour aider ses parents. On ne sait pas ce qu’ils sont devenus. Mais on s’en doute… Pour l’armée malienne, les peaux-claires sont tous pareils. Arabes, Touaregs, les Bellas aussi (ndlr : les Bellas sont d’anciens esclaves noires des Touaregs ; ils parlent la langue des Touaregs, le tamasheq, et sont ainsi ethniquement indésirables)… Les militaires pensent qu’ils sont tous à l’origine des problèmes. Ils veulent s’en débarrasser une fois pour toute. Le colonel m’a dit : « si on les extermine, il n’y aura plus jamais de rébellion. »

- Hier, Idda, un colporteur qui avait son échoppe sur le marché –on le connaissait bien-, il a été arrêté. Il a disparu, lui aussi.

- Quand l’armée française a attaqué, beaucoup d’Arabes et de Touaregs ont fui. Mais ils n’ont pas pu aller très loin. Ils ont été rattrapés par l’armée malienne, qui a massacré tout le monde et pris leurs biens. C’est l’armée qui fait ça ; pas la gendarmerie, ni les Français.

- Même les militaires peaux-claires, ils disparaissent. Ils sont régulièrement envoyés en patrouille, deux ou trois par patrouille, avec les autres. Et, eux, ils ne reviennent pas. On ne les revoit jamais. Mais ça commence à se savoir ; alors, il y a des désertions…

Bien plus que de simples « exactions », des charniers…

Mais j’étais alors bien loin encore de me douter de ce qui m’attendait.

Un peu avant l’aube, en effet, Aguissa m’a conduit en dehors de la ville, en direction de Kabara, dans le désert.

Dans la pénombre, à peine éclairés par la Lune décroissante, nous avons cheminé dans le sable. Aguissa voulait me montrer quelque chose. « Ne me perds pas de vue, mon ami », insistait-il. « Dans le désert, quand tu ne le connais pas… »

Après trois quarts d’heure environ, à l’approche d’une dune, mon guide improvisé m’a fait signe de ne plus parler, ni faire de bruit. Je me suis mis à plat-ventre à côté de lui. À quelques dizaines de mètres, nous entendions les palabres de soldats maliens assis autour d’un feu dont la lueur faisait danser les silhouettes.

Nous les avons prudemment contournés pour gravir la dune suivante.

Derrière la colline de sable, sous la lumière blafarde du clair de Lune, l’horreur intense…

Des corps jetés là, partiellement recouverts, des membres, des bras, inertes, qui sortaient du sable, des visages sans yeux. Quelques bouts d’étoffes qui claquaient au vent. Des touffes de cheveux agitées par la brise. Les dents d’une femme, nacrées par le rayon lunaire, que les lèvres desséchées, rétractées, laissaient apparentes. La vision indescriptible d’un charnier. L’odeur de la charogne… J’étais comme étourdi par ce cauchemar. J’ai cependant compté vingt et un ou vingt-deux corps. Peut-être y en avait-il davantage. Je pense avoir identifié ceux de trois enfants.

Nous ne sommes restés là que quelques minutes, je crois. Selon mon hôte, ce n’est pas le seul endroit, dissimulé dans le désert, où l’armée malienne enfouit les corps des peaux-claires qui ont disparu.

Et les charniers ne sont pas l’apanage de Tombouctou : quelques jours plus tard, un de mes contacts à Gao m’a fait parvenir la photographie d’une fosse commune, prise au moyen d’un téléphone portable. Selon lui, cet autre charnier se trouverait à quelques kilomètres seulement de Gao et renfermerait les corps d’Arabes et de Touaregs que l’armée malienne avait arrêtés et dont les familles n’avaient plus de nouvelles depuis plusieurs jours.

L’ampleur des faits, le caractère systématique des exécutions, les populations visées… Le constat est désormais sans équivoque : il est tel que l’on ne peut nier qu’il s’agit bien d’un cas d’épuration ethnique, décidée par les autorités militaires et dont le but est de terroriser les Arabes et les Touaregs, de les pousser à l’exil et de débarrasser le Mali des récalcitrants.

Dans Tombouctou, les boutiques des peaux-claires ont toutes été saccagées, pillées. Depuis lors, il n’y a presque plus de commerce et le peu qu’on trouve encore est devenu très cher. Leurs maisons aussi, parfois, ont été mises à sac. Certaines ont été vidées de tous leur mobilier ; les châssis des fenêtres ont été emportés ; les murs ont été mis à nus, jusqu’au câblage de l’installation électrique, qui a été arrachée.

Les dernières familles d’Arabes et de Touaregs qui ne s’étaient pas enfuies vers les camps de réfugiés au Niger ou en Mauritanie après la reconquête de la ville sur les islamistes et demeuraient encore à Tombouctou ont reçu l’ordre de se faire recenser auprès des autorités militaires maliennes : toutes ont été rapidement arrêtées dans les jours qui ont suivi ; elles ont toutes disparu.

L’armée française, bien que fortifiée dans l’aéroport, ne peut certainement pas ignorer ces faits. La question serait donc : la France ferme-t-elle les yeux en espérant que soit réglée de la sorte la « question touarègue » ? L’élimination des Arabes et Touaregs du nord-Mali, en effet, enrayerait définitivement les velléités indépendantistes de l’Azawad, garantirait la stabilité du pays et sécuriserait de fait les gisements d’uranium exploités par le groupe Areva en Afrique équatoriale et dont dépend l’industrie nucléaire française…

Quant aux médias français, largement majoritaires dans la couverture des événements au Mali, ils semblent s’être enfermés dans le déni complet de ce qui se passe et se bornent à évoquer mollement quelques « exactions » de la part de l'armée malienne : « Ça embarrasserait nos lecteurs », m’a expliqué le correspondant d’un grand quotidien de l’Hexagone. « Ma rédaction m’a envoyé ici pour faire des ‘sujets magazine’, pour soutenir nos soldats ; il y a plein de choses à couvrir : le remplacement des autopompes du service incendie de l’aéroport, la réparation du réseau électrique, des canalisations d’eau courante… »

- Votre texte me pose problème, m’a répondu le chef de rédaction d’un autre quotidien français très en vue, auquel j’avais proposé un extrait de mon reportage. Non pas sur les faits rapportés, mais votre style est trop éditorialiste ; ce n’est pas celui d’un reportage de terrain. Désolé, je ne le passe pas. (sic)

Des razzias ont aussi eu lieu, dans les villages alentours. Les officiers maliens se comportent ainsi tels des « rois nègres », arborant leurs collections de motos, de bagues et de montres, tout leur butin ; la nuit, ils fument le hachich, s’enivrent et font la fête. Ils sont les maîtres !

En l’espace d’une aube, j’en avais assez entendu et trop vu. Le 14 février au matin, après avoir pris un peu de repos, j’ai décidé de quitter Tombouctou avec Moustapha, sans délai.

Le dernier Arabe de Tombouctou arrêté

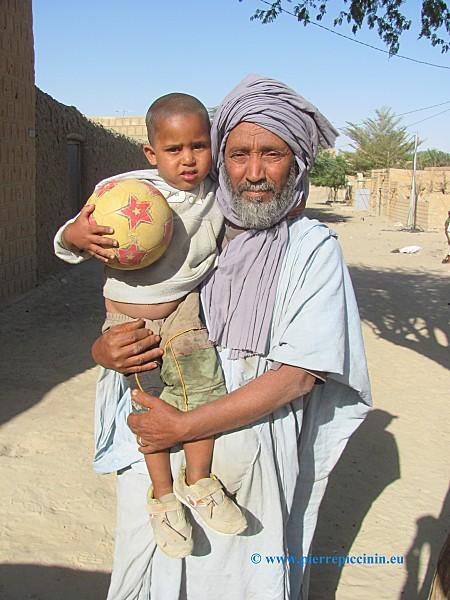

Un jeune homme m’a cependant proposé de rencontrer le dernier Arabe de la ville. Je me suis rendu dans sa petite échoppe, où le vieil homme vendait quelques savonnettes et conserves. Habillé d’une tenue touarègue traditionnelle, il m’a reçu très aimablement.

Il s’appelle Ali ould-Mohamed Kalbali. Sur sa carte d’identité, qu’il m’a montrée, il est écrit qu’il est né « vers 1943 ». C’était un grand chef de caravane. Quand il était jeune, il menait plus de cent cinquante chameaux à travers le Sahara, en se guidant grâce aux étoiles, m’a-t-il raconté.

Il m’a montré son petit-fils, qui vit avec lui et sa femme. Il m’a demandé de les prendre en photo, tous les deux.

Il est trop vieux pour s’en aller vivre ailleurs, m’a-t-il expliqué. Je lui ai demandé s’il n’avait pas eu d’ennui avec l’armée, comme tous ceux de sa communauté. Il m’a répondu que non, qu’il ne savait rien concernant les autres Arabes, mais que, lui-même, n’avait jamais été inquiété. La peur se lisait dans ses yeux…

Je ne me suis pas attardé auprès du vieillard. Mon jeune guide m’a expliqué que les militaires avaient voulu arrêter Ali, lui aussi, mais que les habitants du quartier s’étaient interposés pour le protéger.

Deux heures après que j’ai quitté Tombouctou, alors que je traversais le fleuve Niger sur le seul bac encore actif, mon guide m’a téléphoné : « Ils ont arrêté Ali ! »

Je ne pouvais pas rebrousser chemin : les barrages de l’armée malienne laissent les « toubabs » quitter Tombouctou en direction de Bamako, mais ils les empêchent de monter dans le nord.

J’ai immédiatement prévenu par téléphone les quelques journalistes encore présents à Tombouctou, dont la correspondante d’Associated Press (AP), Rukmini Callimachi, que j’avais rencontrée la veille.

Seule la correspondante d’AP a réagi : Rukmini s’est tout de suite rendue sur place. Elle a interrogé les voisins d’Ali : les soldats lui ont lié les mains ; le vieux tremblait comme une feuille morte. Ils l'ont poussé à l'arrière d'un pick-up et personne ne l'a revu depuis. Ces faits ont été dénoncés par The Washington Post et Fox News. Mais dans la presse française… Rien.

L’équipe de France 24 avait pourtant rencontré le vieux quelques temps auparavant, qui avait chanté le même refrain à propos de la sécurité recouvrée… Son « témoignage » avait fait l’objet d’un reportage. Sa disparition, cependant, déroge à la doxa ; on préfèrera ne pas en faire état…

Nous ignorons à ce jour ce qu’il est advenu d’Ali : plusieurs fois par jour, j’appelle mes contacts à Tombouctou ; aucune nouvelle d’Ali ould-Mohamed Kalbali. Comme tant d’autres, il a… « disparu ».

Alerté par nos soins du danger qu’encourrait Ali, le quartier général des forces armées à Paris, pour toute fin de non-recevoir, nous a suggéré de prendre contact avec l’état-major malien…

« Ne te préoccupe pas pour cet Arabe », m’avait lancé mon guide bambara. « Les Arabes, ils sont tous trop riches. Maintenant, c’est fini pour eux. »

Lien(s) utile(s) : The New Times

Et : Fox News - The Washington Post

Action pour la sécurité de Monsieur Ali ould-Mohamed Kalabali

Page Facebook - Ali ould-Mohamed Kalbali

Lire aussi :

- MALI - « C’est maintenant que la guerre va commencer » (Rue89)

- MALI - Une guerre sans mort, sans blessé et sans une seule femme en pleurs…

Et AFRIQUE - Côte d’Ivoire : « légalisme » ou « gouvernance » ?

Version originale russe :

№ 8 (277) от 11 марта 2013

Черный террор

Этнические чистки в Мали

На «освобожденных» французской армией территориях в Мали начались этнические чистки арабо-туарегского населения. The New Times cтал свидетелем разворачивающегося геноцида

Из Бамако в Тимбукту добраться не так-то просто. После того как французские военные передумали брать автора на борт грузового самолета, продержав три дня в неизвестности, единственным вариантом остается автомобиль. Из столицы есть прямая и относительно безопасная дорога, только вот журналисту-европейцу на ней делать нечего: первый же блокпост малийской армии развернет тебя обратно, пусть даже у тебя есть разрешение какого угодно министра. Приходится ехать по узкой горной дороге через Диабали и Лере, на которой нередко можно встретить пикапы исламистов, продолжающих грабить провинциальные городки.

600 километров, двое суток пути по затерявшейся в песках узкой ленте асфальта, и вот — Тимбукту. За ужасающими картинами ходить далеко не надо — в нескольких метрах от северных ворот города лежат тела трех убитых арабов. Под тонким слоем песка еще различимы черты лиц, жаркий ветер перебирает темные волосы. «Здесь всем плевать на эти трупы», — кричит проходящая мимо старуха, покуда я оцепенело стою перед телами.

Жемчужные казни

«Двое убитых были уличными торговцами, третий — учителем медресе, мусульманской духовной школы, — объясняет проводник Агисса. — Его звали Мохаммед, военные схватили его на глазах жены и увели. Немного погодя его тело нашли здесь рядом с телами других несчастных, но хоронить их некому — жена, наверное, тоже или арестована, или бежала…»

«Смотри, этих троих застрелили, — говорит после небольшой паузы Агисса. — Обычно малийская армия никого не расстреливает — солдаты-бамбара* просто перерезают пленникам горло».

Агисса просит не стоять слишком долго: военные делают все, чтобы о подобных казнях говорили как можно меньше. Так малийский оператор по имени Мустафа, первый снявший убитых, теперь вынужден скрываться от военных: кадры попали на европейские телеканалы.

Тимбукту прозвали «жемчужиной пустыни»: когда-то европейские путешественники мечтали посетить этот мифический город, чтобы увидеть воочию знаменитые дома из песка и земли, высушенной знойным сахарским солнцем. Однако сегодня от бывшей архитектуры мало что осталось — город похож скорее на скопление трущоб, посреди которых величественно возвышается построенная столетия назад мечеть. Не прекращающийся ни на минуту ветер засыпает улицы Тимбукту песком, лежащим вдоль серых бетонных фасадов. Тщедушные листья редких, чудом выживших в этой жаре деревьев покрыты слоем такой же серой пыли — город не слишком приветлив и весьма далек от мифов.

Мустафа и Агисса, сами чернокожие малийцы, которые, впрочем, к арабам относятся с уважением, знакомят меня со своими друзьями, и те соглашаются говорить правду. Найти таких людей здесь не так просто: многие привыкли к тому, что западные журналисты подкупают местных «лжесвидетелей», чтобы в кадре звучали бесконечные славословия о благодеяниях французской армии.

Ночь, тишина, город в пустыне без водоснабжения и электричества, дом из бетона и сухой земли, напуганные люди, сидящие на циновках прямо на полу вокруг керосиновой лампы и металлического подноса с чаем, таким крепким, что от первой же чашки кружится голова. «Первая чашка горька, как смерть, вторая — мягка, как жизнь, а третья — сладка, как любовь», — говорят в Тимбукту. После третьей чашки хозяин и гости начинают вполголоса рассказывать о том, что пришедшие с юга малийские солдаты вытворяют с их бывшими соседями и друзьями.

«Три дня назад арестовали одно арабское семейство, — говорит один из друзей Агиссы. — У них сын, 18 лет, жил до этого в Кот-д’Ивуаре, а недавно вернулся, чтобы помочь родителям. Никто не знает, что с ними стало. Но мы подозреваем, что ничего хорошего. Для малийской армии все светлокожие (так здесь называют арабов и туарегов. — The New Times) одинаковы, будь то араб, туарег или белла*. Военные считают, что именно светлокожие — виновники всех несчастий и от них нужно избавиться как можно скорее и навсегда. Один полковник сказал мне на днях: «Если их истребить, больше не будет никаких восстаний».

«Вчера Идда, торговец, у которого была своя лавка на рынке, — все его хорошо знали, — попался в руки военных, — подхватывает третий собеседник. — Он исчез, что с ним стало — не знаем».

«Когда пришли французы, многие арабы и туареги бежали, — объясняет Агисса, — но им не удалось уйти далеко, потому что их захватили малийцы, которые не щадили никого, к тому же захватывали добро убитых. Светлокожие исчезают даже в армии. Их отправляют в патруль, двоих или троих — с остальными. И они не возвращаются. Но об этом постепенно узнают, и светлокожие из армии дезертируют».

И дальше снова — примеры, имена, истории… Систематичность казней, о которой говорят собеседники, не вызывает сомнений: речь идет о самых настоящих этнических чистках.

Милость победителя

Сразу после занятия Тимбукту французской, а затем малийской армиями те семейства арабов и туарегов, которые не сбежали в лагеря беженцев в Нигер или Мавританию, получили официальный приказ военных властей прийти на перепись. Пришедшие были арестованы через несколько дней — все они исчезли.

После этого в пустых арабских кварталах Тимбукту начались грабежи: магазины светлокожих владельцев были разорены, имущество — расхищено. Торговля в городе практически остановилась, ведь туареги как знатоки пустыни занимались транспортировкой товаров, а арабы — коммерцией. Теперь, если что еще и можно купить, стоит все очень дорого. Разграблены и дома исчезнувших арабов: вывезли даже мебель, выломали и унесли оконные рамы, вырвали с корнем электрическую проводку. Солдаты совершают регулярные набеги и на близлежащие деревни. Малийские офицеры увешивают себя кольцами, часами, собирают целые обозы из брошенных мотоциклов и прочего скарба: добычу делят между своими, готовясь к возвращению в столицу. По ночам Тимбукту гудит — военные курят гашиш, напиваются и веселятся. Они — хозяева города.

Французские военные, закрепившиеся рядом с аэропортом, не могут не знать о том, что происходит у них под носом, но почему-то предпочитают смотреть на это сквозь пальцы. «Зачем им вмешиваться в местные разборки», — с горечью говорит Агисса.

Французские журналисты лишь вскользь упоминают о «некоторых похищениях», совершенных малийскими солдатами. «Это будет шокировать наших читателей, — объяснил автору корреспондент одной из ведущих еженедельных французских газет, — меня отправили сюда, чтобы делать репортажи в поддержку наших солдат. Есть масса интересных вещей, о которых можно писать: в аэропорту исправили автоматическую систему тушения пожаров, в городе ремонтируют электросеть и систему водоснабжения».

70-летний Али, последний араб Тимбукту, был арестован после встречи с автором

Последний араб

О том, куда пропадают арабы, удается узнать совсем скоро. Перед самым рассветом мы с Агиссой выходим из города и направляемся в пустыню — идем по пескам, едва освещенные лунным светом. «Не теряй меня из виду, — повторяет Агисса. — В пустыне, когда ее не знаешь…» Минут через сорок подходим к очередной дюне, и мой гид вдруг подает знак, чтобы я не шумел. Ложимся на живот, в нескольких десятках метров от нас слышатся голоса: это малийские солдаты сидят у костра, их тени пляшут на песке. Мы аккуратно обходим их, чтобы забраться на следующую дюну.

Здесь, за песчаным холмом, в холодном лунном свете лежат едва присыпанные песком трупы. Двадцать или больше? В основном взрослые, но, кажется, и трое детей. Руки, ноги, лица без глаз торчат из песка. Неожиданно ярко между сухих натянутых женских губ блестят жемчугом белые зубы. Запах падали. Кладбище под открытым небом. Агисса шепотом объясняет, что это вовсе не единственное место в пустыне, куда малийская армия свозит тела «пропавших без вести» людей.

На следующий день приходит мысль: пора ехать прочь из этого ада. И — приютить в машине скрывающегося от властей оператора Мустафу. Однако тот предлагает встретиться с последним арабом в городе. Мы едем в его лавочку, где старик продает туалетное мыло и консервы. Одетый в традиционный туарегский костюм, он встречает нас очень радушно. Его зовут Али уд-Мохаммед Кальбали. В его паспорте написано, что он родился в 1943-м, но он в этой дате не уверен. В молодости был начальником каравана, водил через Сахару по 150 верблюдов, находя верный путь по звездам. Сегодня живет с женой и внуком, фотографию которых показывает с любовью. «Я слишком стар, чтобы уезжать», — говорит Али, добавляя, что не знает о том, что происходит с другими. В его глазах страх, его тоже хотели арестовать, но за него вступились чернокожие жители квартала. Мы тепло прощаемся.

Ровно через два часа, после того как автор покинул Тимбукту и уже пересек реку Нигер на единственном еще действующем пароме, звонит Агисса: «Они схватили Али!» Назад поворачивать слишком поздно: кордоны малийской армии позволяют европейцам покидать Тимбукту и направляться в сторону Бамако, но ехать обратно, на север, чужеземцам строго воспрещается. Звоню другим европейским журналистам в Тимбукту, один из них, корреспондент «Ассошиэйтед пресс» Рукмини Каллимачи, едет к Али и… находит лишь пустую разоренную лавку. Ни в тот день, ни в последующие от Али нет никаких известий.

«Не переживай ты за этого араба, — говорит уже в Бамако чернокожий гид-бамбара. — Арабы, они все слишком богаты. Теперь для них все кончено».

© Cet article peut être librement reproduit, sous condition d'en mentionner la source