À propos de/digression sur : fragments (re)lus chez Didi-Huberman, Bernard Stiegler, Catherine Malabou, Dominique Quessada, Josep Pla, articles de journaux (Le Monde, Libération) – Souvenir d’une exposition de Jean-Baptiste Bruant et Maria Spangara (Galerie du Jour) – Chemins de plage et de terre…

Je me sens au havre – où à la plage – dans la traversée de ces états intermédiaires où je me sais mélangé à quelque chose qui chemine mais sans en voir le terme ni la finalité précise – par agglutination en quelque sorte -, ou lorsque, en fonction d’un cycle de saisons secrètes, je suis mû par la nécessité de recommencer quelque chose, de reprendre un travail délaissé ou encore, lorsqu’un besoin impérieux me conduit à revenir sur certains jugements sans pour autant les remplacer par d’autres, à réviser l’interprétation que j’avais forgée de certains événements, textes ou œuvres, cela impliquant de modifier des traces mémorielles, les examiner, les modifier, les effacer partiellement, changer quelque chose en soi et du coup s’infléchir, obvier, ne plus tellement se (re)connaître. On se fond alors provisoirement dans un tout, les frontières entre soi et l’environnement s’estompent et c’est la surprise d’éprouver que, bien qu’homme, on ne se situe en aucun centre de quoi que ce soit. (Surprise est dit par convention, on devrait parler plutôt de soulagement, d’heureux dénouement, de même que ces états ne se transforment en havre que lorsqu’ils cessent d’être intermèdes entre deux moments, deux situations…)

Bien entendu, tout cela je l’enregistre à un niveau modeste, celui des choses simples par lesquelles je me noue au vivant autant qu’à l’inerte, simultanément, à corps perdu (générant de pertes autant que retrouvailles). Mais, toute proportion gardée, cette constitution me rend sensible à cette substance vitale qui irrigue l’œuvre de Marcel Duchamp, « son caractère de bricolage expérimental ou, pour le dire avec plus de précision, sa fonction heuristique. C’est un genre d’œuvre conçue comme un essai perpétuel : donc jamais close en droit, toujours à refaire. Elle ne procède que par hypothèses constamment jetées, constamment recueillies à l’aune de leur polyvalence et de leur efficacité concrète, fût-elle tout ce qu’il y a de plus imprévu. » (Didi-Huberman, Sur le fil, p.12, 2013) Ce qui, surtout si l’on suit le lien que tissent ces œuvres avec le travail mental que le spectateur doit aussi bricoler sans cesse pour en recevoir les forces hypothétiques – et prothétiques, finalement -, se trouver sur leurs trajectoires et ne pas passer à côté, rejoint la pensée « en train de se faire » dont parle Bernard Stiegler : « (qui n’est une pensée que lorsqu’elle est toujours à nouveau en train de se faire). » À la manière des clignements oculaires qui, nous dit-on aujourd’hui procurent d’indispensables micro-repos au cerveau – une sorte de lubrifiant que serait ce saupoudrage de sommeil -, une pensée ne se fraie un chemin en moi que si, à tout instant, je m’en dessaisi. Le dessaisissement clignotant ayant un effet de propulsion, de protention. Indispensable au travail incessant de clarification par reprises successives du formulé qui conduit à une possible pacification, individuelle d’abord et en tout cas installe ce travail dans un soucis de « paix civile » à long terme : « Le logos, qui n’est pas une simple faculté intellectuelle, mais un ordre psycho-social, comme forme attentionnelle rationnelle, est cette paix civile : sur l’agora de la polis, qui devient policée en cela même, il remplace les armes et met fin aux guerres claniques en faisant du polemos « père de toutes choses » le principe dynamique non plus de la guerre, mais du dialogue, et comme diachronie de cette transindividuation qu’est la pensée « en train de se faire » (qui n’est une pensée que lorsqu’elle est toujours à nouveau en train de se faire). » (B. Stiegler, Etats de choc, Mille et une nuits, 2012) Ce qui vaut mieux que l’indignation et la résistance rance, parce qu’au moins créative, tournée vers la recherche d’une alternative. Dans ces instants – parfaitement représentés pas la perplexité jubilatoire devant certaines oeuvres d’art ou l’impénétrabilité de certains textes en première lecture -, peut-être suis-je traversé ou dispersé en recherche d’une nouvelle configuration, pataugeant dans cet état que Dominique Quessada appelle « l’inséparation » et où, selon lui, « L’être humain se tient dans un monde désormais sans Autre. Il résulte de ce « sans », de cette disparition, un état du monde sorti de la juridiction de la dialectique : coexistence des contradictions, simultanéité de plusieurs états de la vérité, stabilité de l’irrésolution, absence de dépassement par la synthèse, remise en cause des certitudes du progrès linéaires, etc. » (Dominique Quessada, L’inséparé. Essai sur un monde sans autre, PUF, 2013)

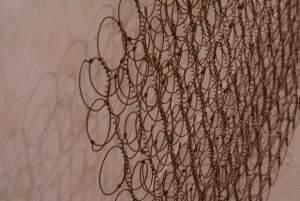

Je me souviens, non sans peine, avoir erré dans la Galerie du jour (Agnès B.), parmi les objets d’une scénographie plutôt lâche, en arrêt sous le cirque équivoque de son immense titre « bâillements des grands méats/apparitions incongrues du tigre », exposition de Jean-Baptiste Bruant et Maria Spangara. Je sais y avoir été écrasé par l’ennui, et n’y avoir rien compris, sans que cela ne me dérange réellement, au contraire, l’ébahissement ou l’ahurissement, l’impossibilité de traduire ce que je voyais en une narration instantanée, logique, me semblant être l’objet même du travail présenté, sa matière, sa substance. Peut-être la meilleure manière d’y faire preuve d’une présence participative. J’appréciai la consternation – sans rien de péjoratif – née de la dissociation extrême entre le fait d’être là et le sens introuvable, invisible, de l’intention des artistes. Les éléments mécaniques exposés me semblaient les pièces de quelque chose qui avaient eu lieu ou les outils et les matières premières pour la fabrication de quelque machine ou situation oubliée ou à venir, hypothétique. Quelque chose de démonté. Ou en cours d’installation ? Exactement comme lorsque l’on rentre dans un quelconque atelier, au repos, désert, que les instruments se trouvent rangés ou abandonnés n’importe où, des bouts de bois, des éléments métalliques gisants sur l’établi, et que l’on se demande ce que l’on peut bien fabriquer ici, en temps ordinaire. Fabriquer ou dé-fabriquer. À l’endroit, à l’envers. J’éprouvai un réel intérêt pour certains ustensiles désoeuvrés, je les photographiai pour leur effet esthétique, ainsi ces sortes de sommiers, de structures à ressorts appuyés au mur. Mais cet intérêt n’avait que peu à voir avec le message des artistes. Il était le même que si j’avais déniché ces dentelles de ferrailles dans un quelconque hangar poussiéreux, désuet. Et sans doute se réactivaient alors des situations antérieures où visitant en intrus des entrepôts délabrés remplis de machines délabrées, je m’étais trouvé privés de ressources photographiques pour garder des traces de ce que l’on essayait de recomposer dans ces ombres poisseuses de graisse, assemblant les parties valides de plusieurs moteurs endommagés pour construire un prototype improbable. L’enquête (trop courte, bâclée) menée sur le lieu même, dans la galerie, compilant les rares documents rédigés pour les initiés, me conduisit à repérer qu’à certains moments les artistes investissent le lieu, sont présents, s’emparent de toutes les pièces et outils et les mettent en mouvement, en performance gestuelle et spirituelle, à même le plan d’immanence le plus immédiat et à même le plan occulte le plus obtus ou farfelu. Alors, probablement, tout s’emboîte. En leur absence, des vidéos restituent cela, ce qui a eu lieu, la mémoire est exposée dans des téléviseurs froids, l’on dirait des gesticulations d’une autre époque, d’une autre planète. Mais même ainsi, ce qui s’articule entre ces objets, l’espace, ces corps, ces bruits, ces voix n’est pas évident, ne crée rien d’homogène, de directement identifiable en une catégorie de pensée sensible. Rien à voir avec les anciens happenings. Plusieurs semaines après, quand je redécouvre les photos dans les archives de mon ordinateur, je ne sais plus d’où elles proviennent, de quelles vadrouilles elles sont l’empreinte. Je dois faire un effort de mémoire. Par définition, le dispositif montre quelque chose en train de se faire, tantôt activé, tantôt au repos sous le regard impassible – blasé ou incrédule – des visiteurs, mais quelque chose est en cours, qui réussira ou échouera, là n’est pas la question. Il m’a semblé que le petit texte de présentation, bien compréhensible en tant que tel, n’était pas d’une grande aide pour produire une interprétation qui conférerait une incarnation au corps disparate de l’œuvre. C’était une amorce d’explication, toutefois, que, bien qu’il n’atténuât que chichement ma déroute, je devais conserver, ruminer, métaboliser en moi, pour peut-être… « De manière évidente, ces travaux éclairent des obsessions cardinales à leurs yeux, à savoir la hantise de la fin du mouvement, l’hypothèse du Golem, une pratique du souffle comme musique, entre transe soufie d’Alep et symphonie somnambulique de bouches, la croyance en un ésotérisme opératif, la ventriloquie comme moyen de l’occultisme, ou comment — et cela, Derrida l’a merveilleusement énoncé — les fantômes parlent par nos bouches. » Après une formule un peu creuse sur « l’importance incontestable » des deux artistes, Jean-Yves Jouannais conclut qu’ils sont « les inventeurs incontestables d’un genre qu’ils passeront leur vie à essayer, non pas de définir, mais de partager avec nous », cela rejoignant le besoin d’œuvres qui nous maintiennent dans les flux attentionnels, les flux des « pensées en train de se faire » en lieu et place d’un art et d’un savoir sur l’art, donc sur le monde, qui ont longtemps asséné les pensées toutes faites. Imagine-t-on ce que cela changerait au quotidien, dans toutes nos relations, dans toutes nos entreprises, de ne plus s’assujettir aux formes de certitudes, préférant les processus en cours, ce qui se partage parce qu’échappant à la clôture des définitions arrêtées, toujours pris dans les plis de relecture des choses du vivant, sans point d’ancrage !?

Et comment être assez fou pour revendiquer un quelconque ancrage, une fixation de valeurs et de repères quand, quelques lignes journalistiques sur l’état de l’Univers peuvent foudroyer d’une sidération implacable, à tomber à genoux ? Ainsi, dans cet article du journal Le Monde, le 22 mars 2013 (L’enfance de l’Univers dévoilée. Le satellite européen Planck livre des images inédites sur le cosmos, 380 000 ans après le Big Bang), ces quelques lignes : « Cette phase, aux détails encore flous, correspond à une fantastique dilatation de l’espace. Quelques milliardièmes de milliardièmes de milliardièmes de secondes après le Big Bang (le chiffre précis n’est pas encore connu), l’Univers passe d’une tête d’épingle à sa taille presque actuelle. Les mots en fait ne suffisent pas à décrire l’événement, car l’expansion correspond en réalité à une multiplication des distances par 10 exposant 25, un « un » suivi de 25 zéros… ». « Le chiffre n’est pas encore précis », « Tête d’épingle ». Une sidération magique, de nature à aveugler tout entendement, qui me reconduit aux sévères perplexités, dès longtemps éprouvées – tellement longtemps qu’elles me semblent la « tête d’épingle » de ce que je suis devenu, une expansion aléatoire sans narration linéaire, sans direction consciente, mélangée à d’autres narrations -, à peine entrouvert mon premier livre de philosophie, face aux textes denses, ma première tentative de lecture autodidacte, de profane absolu, me pétrifiant de ce sentiment de n’y rien comprendre, de ne rien pénétrer, et que pourtant c’était bien cela le début du processus, mâcher une saveur incomprise, qui ne se livre pas d’emblée. Et alors s’engager dans l’obligeante jouissance de relire, discipline du relire – dès lors plus uniquement les pages imprimées mais simultanément leur premier reflet incompréhensible gravé en moi comme un début d’écriture, de traduction à moi -, souvent avec honte et sans fin, piétinement, bégaiement, pour progressivement entrevoir du sens, pas forcément celui consigné dans le texte. Ce qui, à posteriori, se révèlerait normal jusqu’à y prendre goût, en faire peut-être mon état préféré de bête qui fouit, recherche des possibles, à défaut de recevoir le savoir. « […] la proposition prédicative, en solidifiant et en figeant les déterminations, court-circuite le savoir, s’il est vrai que celui-ci est toujours, d’abord et avant tout, l’individuation du sujet devenant majeur, et ne recevant pas le savoir, mais le transformant en s’y (trans)formant lui-même. » (B. Stiegler, Etats de choc, p.197) Ce qu’éclaire rétrospectivement ces quelques lignes de Catherine Malabou (citée par B. Stiegler) : « la spécificité de la proposition philosophique tient à ce que, d’elle, il ne peut y avoir de première lecture. Ce qui se manifeste à la première appréhension de la proposition est son illisibilité fondamentale […]. Au moment où le lecteur subit le « choc en retour », il « ne doit pas être pour soi, mais faire corps avec le contenu même » [La phénoménologie de l’esprit] de la proposition, c’est-à-dire épouser son mouvement de recul […]. Le lecteur ne trouve rien au lieu où il revient. Cette origine n’ayant jamais eu de première fois, le lecteur ne découvre aucune présence substantielle, aucun substrat qui attendrait d’être identifié […]. Le lecteur se trouve du même coup projeté en avant, requis pour donner la forme. » (C. Malabou, L’avenir de Hegel) Relire, comme marcher à nouveau, remarcher sur des sentiers ou des plages de nombreuses fois arpentées et que l’on aurait longtemps négligés. Revenir, re-parcourir les mêmes circuits, retrouver les mêmes sentes, comprendre ses pas en y remettant ses pas, voir le sol et ses détails autrement, le regard ramassant les objets qui balisent le sol, que la mer rejette et qui s’ensablent, les ficelles, les coquillages égrenés, les gants dépareillés de pêcheur, les bois, les brindilles qui s’emmêlent, les filets roulés comme des dépouilles abîmées. Ou en bordure des champs crayeux, les cailloux, les racines, les empreintes, les trous, les ornières, les graviers, les touffes d’herbe. Tous les reliefs que le marcheur silencieux happe, caresse, polit dans son souffle comme s’il s’agissait des perles d’un chapelet, une lecture aveugle qui chemine en lui, devient son silence, son ressac. Aspérités qui sortent de l’anonymat poussiéreux pour tramer une intelligibilité provisoire de l’immanence. Ainsi dans le texte trop vaste, qui donne le vertige, tracer une crête, relire au plus près, en s’accrochant à de petits riens qui semblent indiquer une lumière, une signification accessible et que l’on soigne à tâtons, par essais et erreurs, en cherchant les bonnes dispositions intérieures, comment transformer cela en chair, en nerf, en sang et puis en saveurs, nouvelles et à répertorier. Presque par sorcellerie. Un peu à la manière de la biodynamie, selon ce que raconte Olivier Bertrand dans la chronique Parlons Crus du 15 mars, consacrée à la famille Goisot près de Saint-Bris-le-Vineux. C’est après une dégustation chez des confrères qu’un des membres de la famille conclut « qu’il se passait dans les vins quelque chose que je n’avais jamais bu jusque-là », et qu’ils « testent quelques décoctions sur une parcelle isolée. Le millésime semble manquer de lumière ? Quelques grammes de silice broyée dans une eau assez pure brumisée sur la plante lui donneraient une « impulsion », une orientation l’aidant à capter la lumière.Certaines moquent la biodynamie, caricaturent, traient les convertis de crédules. Les Goisot ont abordé cela de façon pragmatique, en paysans. Ont trouvé plus de tension, plus de précision dans « l’identité » de chaque parcelle. » Ce n’est rien d’autre qu’un système d’attention et de soins portés à la terre, l’environnement de la plante, à l’aveugle, rendu possible et efficace parce que là aussi, il y a renoncement aux certitudes, « plus j’ai avancé, plus je me suis posé de questions ». De la relecture, je passais vers le travail de la vigne et de celui-ci, histoire de boucler, je repassa du côté de la création d’une langue, à inventer à partir d’un sol aride, en soignant inévitablement tout l’écosystème langagier, ce qu’exprime très bien Josep Pla à propos d’un auteur catalan : « Carner travaille une langue qui littérairement reste à faire, pauvre, rigide, ankylosée, très limitée dans son lexique, pleine de zones corrompues, sèche comme un os, d’une anarchie orthographique entretenue par les groupes intellectuels du pays, se développant dans une ville chaotique et immense, au milieu de l’indifférence d’une grande partie de la population, au sein d’un groupe humain qui possède, moins la dureté d’un diamant, qu’un pouvoir d’absorption purement biologique – l’aspiration d’une énorme éponge. » (Josep Pla, Le cahier gris, Gallimard, 2013) Je re-repasse vers les chemins, dans ses paysages de calcaire anémiés, végétations noires, brunes et grises, de printemps qui ne vient pas, de vert qui n’éclôt coincé sous la croûte hivernale se prolongeant, foulant des sentiers pauvres, rigides, ankylosés, secs comme de l’os, et exaltants, précisément parce que. (PH)