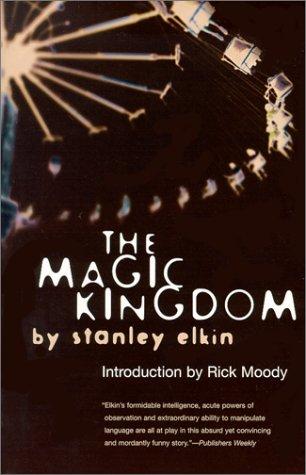

The Magic Kingdom est supposé se dérouler au Magic Kingdom (c'est-à-dire à Disney World), par son titre (The Magic Kingdom) et son histoire pliée en quelques mots (7 gosses incurables et leurs accompagnateurs vont à Disney World—au Magic Kingdom) (et bien pliée). Le lieu le plus important de The Magic Kingdom (avec italique et article) est une chambre d'hôtel, pas même prévue par le voyage. Elle compte, à première vue, comme Magic Kingdom (le parc) ; mais, après tout, est-ce qu'elle compte vraiment comme Magic Kingdom (le parc, toujours) ? Elle n'est qu'un aléa du parc, l'hôtel lui-même une circonstance pour accommoder les visiteurs, une obligation rendue agréable—même avec ses petits déjeuners chargés de versions costumées de Pluto, l'hôtel, et avec lui la chambre, ne sont tout simplement pas la raison pour laquelle ces sept enfants, et les millions d'autres, vont à Disney World. Est-ce juste une question de synecdoques ? (et puis : le Magic Kingdom n'est lui-même qu'une partie de Disney World) Au mieux ce sont des zones de transit, des sas ou des rampes de lancement.

The Magic Kingdom est supposé se dérouler au Magic Kingdom (c'est-à-dire à Disney World), par son titre (The Magic Kingdom) et son histoire pliée en quelques mots (7 gosses incurables et leurs accompagnateurs vont à Disney World—au Magic Kingdom) (et bien pliée). Le lieu le plus important de The Magic Kingdom (avec italique et article) est une chambre d'hôtel, pas même prévue par le voyage. Elle compte, à première vue, comme Magic Kingdom (le parc) ; mais, après tout, est-ce qu'elle compte vraiment comme Magic Kingdom (le parc, toujours) ? Elle n'est qu'un aléa du parc, l'hôtel lui-même une circonstance pour accommoder les visiteurs, une obligation rendue agréable—même avec ses petits déjeuners chargés de versions costumées de Pluto, l'hôtel, et avec lui la chambre, ne sont tout simplement pas la raison pour laquelle ces sept enfants, et les millions d'autres, vont à Disney World. Est-ce juste une question de synecdoques ? (et puis : le Magic Kingdom n'est lui-même qu'une partie de Disney World) Au mieux ce sont des zones de transit, des sas ou des rampes de lancement.Pourquoi donc aller à Disney World ? On, probablement, pour le spectacle, les attractions, la curiosité, pour le royaume magique ou son habillement, voire pour faire plaisir aux gosses—pour peu qu'ils aient aperçu dans leur vie un Mickey ou une Princesse, ils devraient pouvoir s'y intéresser. Donc : Eddy Bale, qui a tout juste perdu son fils et organise le voyage, y va pour remplir les moments d'enfants malades, un chant du cygne qui lui brisera le cœur, un voir le monde et mourir adapté à leur âge, un monde compacté, chargé de symboles travaillés. Stanley Elkin, lui, y va pour autre chose. Disney World (ou Disney tout court, en tant que marque) peut évidemment signifier une fin de rêve, une absence de rêve véritable ou une manufacture des états et substituts les plus crispés de l'imagination, une usine de sourires bien moulinée à la marchandisation. C'est un peu facile, n'empêche pas non plus les yeux des gosses de s'écarquiller devant les parades et les feux d'artifices. Stanley Elkin, avec ses propres machines à images, si peu lisses et si sensibles, est un peu plus malicieux. L'espace est renversé, et sert moins de lieu à visiter, à subir presque (en tout cas à prendre passivement) que de terrain à remplir, à investir de vie, à modeler, une étendue où propulser des envies et recevoir celles des autres (autant pour les enfants que pour leurs accompagnateurs).

Les événements qui impressionnent le plus les personnages, un pour lancer le voyage et l'autre pour l'achever, ne dépendent du parc que d'une manière oblique : leur impact s'extrait de la coïncidence (pas le hasard ou son absence de détectives, juste deux trucs qui incident à la fois). Les personnages/employés/cast members rencontrés sont d'abord essayés (pas avec une curiosité d'enfant mais quelque chose de plus réfléchi, de plus déterminé), puis actionnés comme humains hors de leurs costumes, avant qu'enfin leurs costumes ne soient réinvestis de leur humanité, un peu sale, un peu normale. Anthropomorphes. Le public qui observe la parade des personnages devient plus important et spectaculaire que la parade des personnages. Les accompagnateurs sont aussi, sinon plus, concernés (concernés par les gosses, concernés par Elkin) que les enfants (comme le dit la femme d'Eddy, les adultes sont plus intéressants). Et cette pièce, activée par l'envie du privé au milieu du public, empiète avec les personnages, leurs secrets d'adultes et leurs aventures d'enfants, sur le parc. Il n'est pas tellement question de se balader dans les coulisses, de retourner le Parc pour en voir le SEEDY UNDERBELLY (toujours très cradingue, interlope et sanguinolent, à n'en pas douter, brrr) ou les travailleurs derrière la rêverie, que d'en remuer le décorum et la mise en scène, le filtre de fictions et de distensions narratives qui forment le tissu des attractions, des personnages, du lieu lui-même, pour placer tout ça sur un plan nouveau où la réalité et la fiction se partagent quelque chose.

Rien n'est vraiment dicté par le Parc [1]. Dans le rythme du roman (le séjour dure dix jours, tronçonnés à tout va, annulés ou passés dans cet hôtel, dans des rêves ou des carottes et forages du passé) et dans les, quoi, péripéties ? La première attraction est sectionnée avant de finir son tour ; les enfants ont l'air plus décidés ou motivés à passer du temps dans les zones publiques de l'hôtel (qui pourraient avec si peu de modifications être celui d'une autre destination touristique, le confort sans spécificité, et n'a rien à faire d'eux) qu'à vouloir traîner dans Fantasyland (avec sa potée de contes et de souris établie comme un monde pour eux, où sans regarder à deux fois on les prendrait pour éternels) ; le consumérisme évident (sous-jacent et tout ce qu'on veut, si être dans le parc est être passif, autant le voir comme une publicité géante en plus d'un musée) est lui aussi déséquilibré : un gosse (nommé Noah) se fait sa petite arche d'objets pris sans discernement, décidé à acheter pour dépenser son argent de poche autant que pour acheter, puis à l'inverse débourse toute sa petite monnaie dans des fentes de distributeurs et bornes d'arcade, et invite quiconque est présent à jouer avec ce qu'il ne pourra pas.

… il reste peut-être, au fond, une chose dictée par le Parc—pas dictée, vraiment, mais inspirée, infusée, ou, plus logique, qui correspondait déjà : la voix de Stanley Elkin. Pas par les feux d'artifices réguliers et les parades biquotidiennes (probablement) de Disney World, mais par une envie de faire plus, peut-être un peu plus que d'habitude, plus bouclé et divisé, un cadence qui travaille la maladie et le manège, où les propositions et les phrases font leurs tours et leurs files d'attente, les incises et les parenthèses élancées folles avant de voir le point, pas tant pour repousser leur fin que pour laisser la vie s'étendre dans le peu de place allouée, titiller la suite, très au courant de l'arrêt obligatoire qui s'approche. Elkin chatouille ses personnages les plus fragiles, aimable et pervers, sans les prendre en pitié (délicat sans être étouffant : leur donner des airs ébaubis auréolés de regrets n'est pas sa came, et jamais il ne s'approche de la mort avec des requêtes de rester dans son coin, ni même avec des totems), secoue les enfants et les accompagnateurs, saute de l'un à l'autre comme zones différentes, tous les flux et reflux de phrases, les inquiétudes et les dialogues boursouflés d'humour (Elkin est drôle, le dire est à peu près le répéter, ça confine à la lapalissade ou à la tautologie) (Elkin est aussi homme de dialogues, de mot, d'oralité en tout cas, et travaille autant l'argot anglais au filtre de gamins qui se cherchent un dialecte partagé que les discours corporate écrabouillés du Parc, d'un Mickey prêt à envoyer chier des gosses supposément venus pour le voir).

Et pendant que les accompagnateurs sont présents, avec leurs névroses et leurs temps de parole concentrés sur autre chose que les gosses, tous se forment. Les enfants, campés en avant-postes de la mort, en éclaireurs si peu volontaires (en posterboys de l'impernanence), commencent à passer en adolescents (Benny Maxine, le plus vieux, quinze ans, les tire vers l'âge, et Charles Mudd-Gaddis, huit ans mais atteint de progeria, s'occupe d'être un garde-fou à la mémoire variable d'un futur éventuel), avec des petits simulacres d'amour qui éclosent et des insultes joueuses qui se ping-ponguent, autant qu'en enfants : ils pourraient être tirés dans une version figée, Peter Pan et statues de cire, mais tous remuent trop pour être immobilisés. Le plus intéressant, peut-être, est l'importance de leurs symptômes, l'expression physique et visible des maladies [2]. Pour certains la différence est évidente (Janet Order est cyanosée donc bleutée, le riquiqui Charles Mudd-Gaddis et son fauteuil roulant de tout vieux jeune homme, Lydia Conscience a une tumeur qui, à onze ans, lui donne l'air enceinte, ou encore les réservoirs de phlegme de Rena Morgan, ses mouchoirs infinis tirés comme une magicienne), et les placent à moitié (à vue d'œil) dans un autre plan imaginaire, à cheval sur le conte, le royaume magique initial. Les accompagnateurs, adultes, sont déjà plus déliés, et n'ont pas cette dimension visuelle—il y a bien Nedra Carp, qui se rejoint à Mary Poppins (un personnage fixé et pas une éventualité de conte), mais les expressions sont devenues fixations, les endommagements du corps sont passés à l'intérieur, psychiques on dira, ou simplement invisibles au public et au monde (Mary Cottle, son utérus criminalisable et sa culture de l'orgasme ou, encore, Nedra Carp et sa tache de vin familiale, autre bouche, semi-bouche, qui la relance dans son enfance en fractions de frères et sœurs), et ne se rejoignent que dans leurs équations entre fantaisie et soulagement. Quoi qu'il en soit, quand le groupe (des enfants) est réuni dans cette chambre et que Benny raconte une histoire de fantômes, prend pour personnage principal un de ses compagnons (Noah Cloth, notre petit dépensier triomphant, qui vient tout juste de parier qu'il ne moufterait pas pendant l'histoire et retient ses bruits quand il s'entend déglingué par sa maladie), il y a quelque chose de calme et de logique (en plus de drôle et de vicieux), une nouvelle attraction, un trajet donné et pourtant rempli de déviations, d'enfants qui sautent de vie en histoire et de conte en rêves sans trop savoir pourquoi ni comment, sans trop le savoir vraiment, à vrai dire, mais qui font de tous ces passages leur normalité, tout juste des étapes à rigoler, et sont rendus résolument actifs.

En ados et enfants donc, et en groupe (les expériences partagées, il paraît toujours que le chemin est plus important que la destination). Les individualités et les raisons qui les ont amené ici (une compatibilité de bric-à-brac, un fourre-tout de ceux qui n'auront pas pu rentrer ailleurs, casés comme misfits et marginaux), coincées dans les premiers cahots de leur buddy system, des paires pour se veiller l'un sur l'autre, et des hoquets de l'organisation, deviennent petit à petit autre chose, une délimitation (avec toute la minutie d'Elkin) plus adéquate, en inintérêts, curiosités et rêves (littéralement) partagés (le rêve est le deuxième lieu le plus important de The Magic Kingdom). Et tout ça autour de cette chambre, passée en noyau et générateur—le fait que la seule décoration Disney notée de cette chambre est, contrairement aux autres chambres, un portrait du Mickey originel [3], d'avant le Parc, d'avant presque tout, est parlante.

Elkin, tout retiré en haut du château (ce château stylisé qui symbolise le Parc ; j'aurais dit qu'il était inspiré de la Belle au Bois Dormant—c'est valable pour Disneyland Paris, mais pas pour Disney World : le leur est supposément issu de Cendrillon), trop modeste pour se voir roi, illumine son parc, chope les images fixées de néon et de craie ; on pourrait dire qu'il les dépoussière, mais ça n'est pas vraiment ça, non plus les invalider ou les faire imploser ; on pourrait aussi dire qu'il les opère, mais il faudrait dire en même temps qu'il les charcute—plutôt, c'est quelque chose comme se les lancer à la gueule, les traverser à son rythme et voir ce qui reste accroché une fois ressorti, si ça soigne rien qu'un peu tant mieux, si ça blesse rien qu'un peu tant mieux, tout juste de la fiction, peu importe son matériau de base, bourrée de sens et de détours, de phrases bruyantes, de recoins magiques et de personnes et de souris et de monstres qui fusionnent, active. Illustration : Nichijou ((c) Arai Keichi/Kadokawa Shoten/Kyoto Animation) ; Kena Betancur/Getty images

[1] la majuscule est là pour le rendre maléfique, ça va de soi

[2] le fait de la maladie même est probablement moins agressif que dans George Mills, le roman précédent d'Elkin, et moins insidieux, si on le prend comme tel, que dans The McGuffin, qui suivra, mais sa représentation est plus poussée et répandue

[3] dans les mots de Mudd-Gaddis, notre petit roi de la mémoire hasardeuse : “a quite nice portrait of Mickey Mouse. Black and white and from the early days when he was still Steamboat Willy.” (p.193) (un agréable portrait de Mickey Mouse. Noir et blanc et qui date des jours où il était toujours Steamboat Willie (parce que c'est Willie et non Willy, sic, etc.))