Le premier "cabaret littéraire" de la Médiathèque d’Agen - des lectures théâtralisées en musique – a eu lieu sur le thème universel de la gourmandise. Maïté, non pas la cuisinière – quoique - mais l'une des charmantes bibliothécaires, avait concocté « une animation aux petits oignons dans un décor épicurien » pour une délectation de mots gourmands et une dégustation de gâteaux plus consistants que la Madeleine de Proust. C’est avec un réel talent qu’elle lut quelques passages d’œuvres de Philippe Delerm, d’Alphonse Daudet, de Muriel Barbery, entrecoupés de chansonnettes françaises encensant le plus admissible péché capital ; chansons d’un autre temps rappelant que la gourmandise n’inspire plus guère la chansonnette.

Et, une fois n’est pas coutume, j’ai inversé les rôles en prêtant à cette bibliothécaire deux livres de celle que je considère comme la plus grande écrivaine de la gastronomie, Mary Frances Kennedy Fisher. Cette auteure, née en 1908 et décédée en 1992, inconnue alors en France en dehors de quelques spécialistes gastronomiques et polyglottes est reconnue aujourd'hui comme l'un des plus originaux écrivains de la littérature américaine. Elle est, ce qui n’est pas pour me déplaire, la femme qui fit connaître Brillat-Savarin outre Atlantique en traduisant son chef-d’œuvre "la physiologie du goût".

M. F. K. Fischer

Elle écrivait dans son premier livre publié aux États-Unis en 1937 cette phrase plein de bon sens: « S’il faut manger pour vivre, autant le faire en se régalant. »

Pour les convaincus des bienfaits d’une bonne chère que sont en général les français, cette phrase peut être considérée comme une lapalissade. De l’autre côté de l’océan, il en était à son époque tout autrement. Dans un pays soumis aux contraintes que faisait peser le maccarthisme et tous les sectaires ou autres fanatiques religieux qui règlementaient la pensée américaine, il s’agissait d’une véritable provocation. Je ne sais si l’auteure en a souffert. Probablement pas, car elle voyageait alors longuement en Europe et plus particulièrement en France à la découverte des saveurs et des odeurs. Ses recherches ne s’arrêtaient pas aux simples plaisirs de la table. Elle y acquit une connaissance étonnante de l’histoire, des mœurs et de la pratique de la gastronomie et de l’œnologie. En outre, elle écrivait avec un style et une originalité qui font dire au poète W. H. Auden à son propos : « la plus grande styliste de langue anglaise ».

M. F. K. Fischer en cuisine

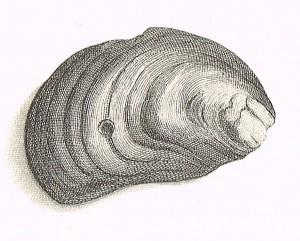

Son premier livre traduit en Français a été « Biographie sentimentale de l’huître », Il était édité par l’excellente et malheureusement défunte maison d’éditions Anatolia. Personne depuis longtemps n'avait écrit avec une telle fluidité dans cette succession de tons passant d'une joyeuse fantaisie à une grâce poétique, mêlant allègrement l'humour à la sagesse, enchainant des trésors d'histoires culinaires à des curiosités biologiques animalières. Et tout cela pour un mets divin quelque soit la façon de l’accommoder, même si le français ne l'apprécie que moyennement lorsqu'il est cuit : l'huître ! Déjà, pour nous complaire, elle nous apprend qu’il existe trois types d’amateurs d’huitres « le bon vivant à l’esprit ouvert, celui qui ne les mange que crues et celui qui ne les mange que cuites » en ajoutant, « le premier groupe est peut-être celui qui se divertit le mieux, encore que la bigoterie des deux autres possède un feu secret qui n’enflammera jamais les esprits larges ».

Le livre ne se complait pas dans le simple exercice d'inventorier des ressources gastronomiques que procure l’huitre. Il s’agit également d’une célébration de l’animal Tenez, un exemple :

<< Quand on y songe, ses chances de vivre sont des plus minces et si elle échappe aux traits que lui décoche sa propre outrageuse fortune, et parvient à trouver au cours des deux semaines que dure son insouciante jeunesse un endroit propre et lisse où se fixer, les années qui suivent regorgent de tensions, de passions et de dangers...>>

C'est une véritable passion pour cet être bivalve au sexe indéterminé qui anime l'auteur. Tous les aspects mystérieux de cette créature informe et visqueuse y sont dévoilés, qu'ils soient vertus gustatives, aphrodisiaques, nutritives ou simplement légendes... Pour ceux qui se passionnent plus pour les nourritures du corps que celles de l'esprit, qu'ils n'aient crainte, car y figure également une trentaine de recettes.

D’autres livres ont suivi et notamment, mon préféré, ses souvenirs et réflexions gastronomiques sous le titre « Le fantôme de Brillat-Savarin ».

Avant de vous donner un extrait de ce livre, je terminerai ce nodule en donnant de nouveau - est-ce étonnant, vu mon admiration ? - la parole à Fisher. Elle termine ce livre par ce dernier petit chapitre qui résume bien sa position... et la notre.

Nous avons vécu, jadis au-dessus d’une petite pâtisserie qui s’appelait « A l’enseigne du fin gourmet ». On y vendait les tartes à l’abricot les plus mauvaises et les plus flasques qui me soient jamais restées en travers de la gorge.

« N’est pas gourmand qui veut », dit Brillat-Savarin. L’aphorisme est, comme je l’avais prévu dès la première page, inévitable. Il n’est que trop vrai qu’il ne suffit pas d’en avoir envie pour être gourmand, et encore moins fin gourmet.

M.F.K. Fisher et son mari Al à Dijon en 1929

A la frontière

Tout le monde ou presque a un péché mignon dont il aime se régaler en secret. D’habitude, c’est un sujet sur lequel on se montre volontairement furtif, ou alors on n’en parle qu’en se moquant ouvertement de soi-même, comme pour s’empresser de reconnaître : « Eh oui, je sais, c’est un peu bizarre - et je vais d’ailleurs en rire avec vous ».

Vous rappelez-vous Claudine, qui aimait s’accroupir devant le feu en faisant tourner une épingle à chapeau juste assez vite pour éviter que le petit morceau de chocolat qu’elle faisait rôtir ne gouttât ? Quelquefois, elle la faisait tourner au dessus d’une bougie ; mais les chandelles donnent un goût de suif qui nuirait à la saveur du chocolat brûlé, si propre, si âpre, si chaude. Ce serait comme boire un Martini dans une timbale d’argent.

Le chocolat dur et amer est meilleur, coupé en morceaux pas plus gros qu’un raisin sec bien dodu. La forme importe peu, car si vous êtes assez adroit, vous le ferez rouler tout brûlant sur votre épingle et il sera aussi joliment façonné qu’un grain d’opium.

Quand il est bien rond, bien boursouflé et qu’il dégage une odeur bleu foncé, il est à point. Alors, si vous ne soufflez pas à vous époumoner, vous vous brûlerez la langue. Mais c’est un régal.

Ce ne sont pas là, cependant, mes délices sécrètes. Les miennes, allez savoir pourquoi, me paraissent moins décadentes que celles de Claudine. Peut-être me berçais-je d’illusions. Je me rappelle qu’Al m’a regardée d’un air étrange la première fois qu’il a vu les petits quartiers posés sur le radiateur.

Ce mois de février à Strasbourg était trop glacial pour nous. Boulevard de l’Orangerie, où nous logions dans un appartement exigu et sale, face au zoo lugubre à demi plein d’animaux et d’oiseaux trop raidis par le froid pour sentir mauvais, nous avons fini par devenir tout à fait morbide.

En désespoir de cause, ayant fait le compte de tout l’argent dont nous disposions, nous avons décidé que nous ne pouvions absolument pas nous permettre de déménager, si bien que dès le lendemain nous avons pris nos cliques et nos claques et nous avons filé nous installer dans la pension de famille la plus chère de la ville.

C’était merveilleux - de grandes pièces, de larges fenêtres, un nuage de rideaux blancs et propres, le chauffage central. Nous nous sommes vautrés comme des lézards. Et puis Al est reparti travailler, mais moi, je ne pouvais pas supporter de quitter la chaleur de notre chambre pour descendre dans les rues âprement balayées par le vent.

C’est alors que j’ai découvert l’art et la manière de manger de petits quartiers de mandarines desséchés. Le plaisir que j’y prends est subtil, voluptueux et tout à fait inexplicable. Je peux seulement vous indiquer comment les préparer.

Le matin, dans la suave touffeur de votre chambre, asseyez-vous à la fenêtre pour éplucher des mandarines, trois ou quatre. Opérez en douceur, veillez à ne pas les meurtrir, pendant que vous regardez les soldats déferler en rangs serrés depuis le coin de la rue et longer le canal jusqu’au Rhin, placé sous surveillance militaire. Séparez chaque petit croissant, bombé de suc. Si vous trouvez le « baiser », le quartier secret, gardez-le pour Al.

Ecoutez la femme de chambre qui tape sur les oreillers pour les remettre en ordre, et murmurez quelques mots d’encouragement tout en prêtant l’oreille à ses frustes récits alsaciens concernant l’intérieur[1]. L’intérieur, c’est Paris, ou tout autre endroit situé à l’ouest de Strasbourg, peut-être simplement les Vosges. Tandis qu’elle vous grommelle des récits de séduction et de cyclistes français qui chevauchent autre chose qu’une paire de roues, détachez délicatement de votre douce pile de quartiers chaque petit cordon velouté. Vous savez, ces cordons blancs et pulpeux qui maintiennent les mandarines dans leur peau. Et bien, rompez-les. Faites attention.

Prenez le journal d’hier (quand nous habitions Strasbourg, l’Ami du peuple était le meilleur, parce que l’encre ne coulait pas quand il chauffait) et étalez le sur le radiateur. La soubrette est à présent partie, bien sûr, car vous auriez peut-être du mal à ne tenir aucun compte de son regard alsacien étonné et belliqueux, prêt à vous foudroyer.

Une fois que vous avez disposé les quartiers de mandarines sur le journal qui couvre le radiateur bouillant, le mieux est de les oublier. Al rentre déjeuner, vous descendez longuement vous restaurer dans la salle à manger marron, ensuite vous prenez peut-être une petite goutte de cette quetsche dont la bouteille est rangée dans l’armoire. Enfin, il repart. Vous êtes navrée de le voir partir, bien sûr, mais...

Sur le radiateur, les quartiers de mandarines sont devenus encore plus dodus, bien chauds et gorgés de jus. Vous pouvez les emporter jusqu’à la fenêtre, que vous ouvrirez en grand, et les y laisser quelques instant à même la neige entassée sur le rebord. Ils sont prêts.

Libre à vous, alors, de rester assise toute l’après-midi, à contempler ce coin de rue. On livre les journaux du soir au kiosque. Des enfants rentrent de l’école au moment même où trois ravissantes prostituées entrent à petits pas, pour faire chic, dans l’élégant salon de thé de votre pension de famille. Un plein panier de tulipes hollandaises vient se poster à deux pas de l’arrêt du tramway, prêt à tenter les employés fatigués qui sortent à six heures. Et, pour finir, les soldats reviennent du Rhin au pas cadencé. La nuit tombe.

Les quartiers de mandarines ont disparu, et je serais bien en peine de vous dire pourquoi ils sont si magiques. Peut-être est-ce cette petite coquille, aussi fine qu’une seule couche de laque sur une porcelaine chinoise, qui se fend juste à point nommé sous vos dents, au moment suprême. Ou le jaillissement de la pulpe froide qui suit aussitôt. Ou bien le parfum. Je n’en sais rien.

Il doit bien y avoir quelqu’un, pourtant, qui comprend ce que je veux dire. Sans doute tout le monde comprend-il, avec l’aide de ses propres gourmandises secrètes.

Bien qu’épuisé aujourd’hui, Il est sans doute possible de trouver ses livres, peut-être chez ces commerçants aussi redevables de l’humanité que sont les libraires (tout comme les métiers de bouche) , les vrais libraires, ceux qui ne considèrent pas le livre comme un produit de consommation aussi vite apparu que retourné au pilon. Ainsi, petit à petit, d’autant qu’Anatolia a continué d’éditer l’autres œuvres de cet important écrivain, vous pourrez vous constituer une bibliothèque gourmande et de qualité à laquelle vous référer lors de recherches tout autant matérielles, comme les recettes de cuisine[2] dont l’auteur parsème ses œuvres, que spirituelles par l’étonnante leçon de bien vivre qu’étaye son propos.

N°3 de "Les points sous les I " Initiales

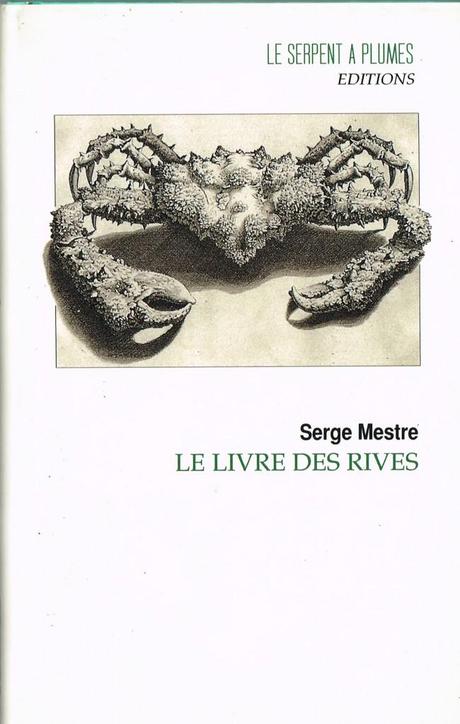

Il n’est pas étonnant de retrouver M. F. K. Fischer dans le numéro 3 de l’excellente revue bibliographique des librairies de l’association Initiales « Les points sous les I », intitulé tout simplement « La gourmandise ». Un splendide catalogue critique des ouvrages indispensables à tout amateur de littérature gastronomique et œnologique. J’y adhère tout à fait sauf que je regrette l’absence du Castrais Serge Mestre, qui a signé l’un des plus beaux textes gourmands, l’abécédaire « Le livre des rives » (Le serpent à plumes 1995).

Et, en restant dans le sujet, voici ce qu’il écrivait sur l’huitre :

Ostrae Edulis habite les fonds limoneux du littoral et, libérant d’abord sa substance adhésive, elle s’y laisse choir pour cimenter à jamais sa coquille.

Elle est toute bâtie en mots, en petites phrases qui pensent. Son arcane est de sécréter la perle, celle à qui, en Europe, on attribue la sagesse de guérir folie et mélancolie. En Orient, ce sont ses propriétés aphrodisiaques et fécondantes qui sont louées. Les Grecs voyaient en elle amour et mariage, alors qu’en Chine, l’huître guérit les maladies des yeux. La perle, c’est la lumière intellectuelle que renferme le cœur, disent d’autres[3].

Mais arrêtons nous au bâillement si caractéristique de l’huître et si convoité du connaisseur et du délicat et précieux dionysien. Introduire la lame entre les deux valves d’Ostrae Edulis constitue un art où patience et fermeté sont la mise. Mille dagues de toutes natures, mille outils furent conçus pour forcer le bord souple et élastique des deux coquilles maintenant la pression et opérant une fermeture tout à fait hermétique.

Mille dagues et mille outils, ne sachant suppléer au savoir-faire de l’écailler qui, caressant d’abord du bout du doigt le pourtour de la conque, glisse infiniment l’extrémité de la lame de son canif Opinel à l’endroit où le pied rétracté garde la forteresse marine. Il tranche le muscle et les deux valves s’écartent en libérant les humeurs de l’animal qui frémit en silence.

Il n’est pas inutile de tapisser le plateau d’un lit d’algues (posidonies par exemple) : ainsi la coquille se maintient en position horizontale, et pas une goutte de son eau ne se perd pour aller remplir la gorge du gourmand comblé.

Mais revenons à la perle d’Edulis ostrae dont on dit en Europe qu’elle est sagesse et guérit la folie. S’il t’arrive une fois d’en découvrir, cachée entre les deux valves ouvertes, toute nacrée de sel et parfumée du tambour de la vague, n’hésite pas à goûter cette transe compassée sans laquelle jamais aucune danse n’a su fixer son sens.

Si, comme en orient, c’est la fécondité qui t’anime, n’oublie jamais de rouler la perle de l’huître sept fois dans ta bouche où le verbe se fera léger.

Et si, pareil qu’en Chine, tu sens tes yeux qui chavirent quand autour de la table ton regard croise celui d’un Circé au parfum d’algue, lève les yeux au ciel comme lorsqu’on se glisse dans le temple.

[1] En français dans le texte

[2] « Biographie sentimentale de l’huître » en comprend 11 et « le fantôme de Brillat-Savarin » une dizaine que l’éditeur a malheureusement oublié de référencer en fin de volume, notamment celle du garum, l’un des condiments favoris des romains, qui par sa simple recette en dit long sur les mœurs d’une Rome proche de sa décadence. A savoir :

Mettez dans un récipient des intérieurs de poissons, gros et petits. Salez bien. Exposez-les à l’air jusqu’à ce qu’ils soient complètement putréfiés. Peu après, ils laissent s’écouler un liquide. Recueillez-le !

[3] Toutes ces considérations, maladroitement exprimées ici par moi, sont tirées du Dictionnaire des Symboles de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant aux Éditions Robert Laffont.