Michael Bay délaisse, pour un temps, sa franchise Transformers pour s’attaquer à ce qu’il a lui-même appelé son film d’auteur. Il est vrai qu’avec un budget nettement inférieur à ce qu’il a l’habitude de manipuler (aux alentours de 26 millions de dollars, bien loin des 195 millions de dollars du troisième Transformers), cette production détonne dans le parcours cinématographique du réalisateur. Un retour aux sources de son Bad Boys, en somme.

Les apparences sont trompeuses. On pourrait croire, avec ce No Pain No Gain (encore une traduction débile du titre original, cela commence réellement à devenir une sale habitude !) que le cinéaste se poserait, deviendrait plus calme et voudrait proposer un fond et une forme moins en prise avec le pur divertissement qu’il a l’habitude de défendre. C’est, en tout cas, ce que la promotion et les différentes déclarations de Michael Bay laissaient entendre. Mieux encore, ce dernier évoquait clairement les influences des frères Coen et de Quentin Tarantino pour justifiait cette nouvelle direction. On a connu pire comme outils de référence ! No Pain No Gain se proposait de lorgner vers la comédie noire, acide et cinglante où des personnages borderline se font dépasser par des événements qu’ils ne peuvent plus maitriser (Fargo, on pense à toi). Après tout, pourquoi pas ? Une perspective d’évolution n’est jamais rédhibitoire surtout quand elle vient d’un réalisateur qui a de nombreux détracteurs et dont le cinéma est très généralement conspué ou admiré, c’est selon, mais qui ne laisse personne indifférent. Michael Bay avait donc les moyens de calmer les passions, de faire consensus et de rencontrer un public autre qui ne lui a que trop rarement souri. Le scénario, au-delà de ces considérations qui peuvent être jugées extérieures, ouvrait sur des perspectives réjouissantes. Avec ces body-builders qui veulent à tout prix goûter au rêve américain et qui n’arrivent, finalement, qu’à enchainer bêtise sur bêtise, Michael Bay tenait un sujet en or.

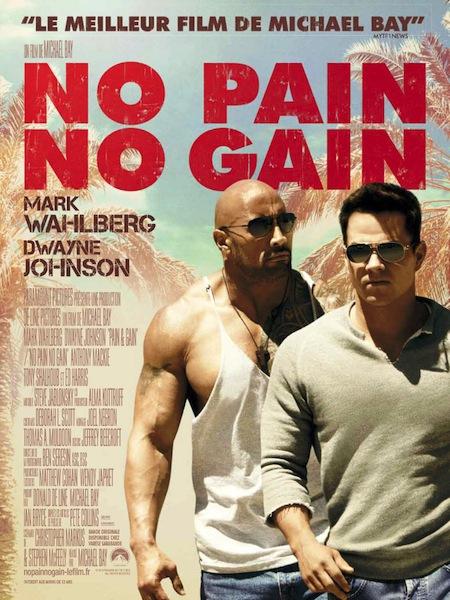

Le début du film part dans la bonne direction. Ce Daniel Lugo, auquel Mark Wahlberg prête ses traits avec un certain talent, n’en peut tout simplement plus de sa situation professionnelle et sociale. En cela, il fait, en quelque sorte, figure de banni de ce pays qui peut, et doit, offrir bien plus à ses propres citoyens. Mais, dès le départ, il y a comme un petit quelque chose qui ne tourne pas rond. Lui ne vise que la richesse et la réussite financières et la montrer à qui veut bien poser les yeux sur lui. Son rêve américain, il est là et uniquement à ce niveau. Peu importe que la philosophie américaine ne réclame pas ce corollaire, le paraître est, pour le héros, la marche ultime de l’escalier US. Quoi de mieux alors que la pratique du culturisme à haute dose pour représenter au mieux cette idéologie contemporaine qui ne sied guère aux Pères Fondateurs ? Mieux encore, il ne cesse de vouloir faire profiter les autres de ce système de pensée en étant un professeur de fitness consciencieux et un ami respecté. Les muscles sont alors de sortie et les acteurs ont tellement donné de leurs corps qu’il est bien difficile pour eux de rentrer à trois dans le même cadre. Blague mise à part, la transformation est réellement impressionnante. C’est l’un des grands avantages du film. De plus, Michael Bay fait de ses personnages des êtres un peu perdus sur une autre planète. Allant d’une naïveté parfois touchante (le court dialogue entre Mark Wahlberg et une « élève » tout comme la relation entre Anthony McKye et son infirmière sont des réussites) à la débilité congénitale (plans foireux, refus de la responsabilisation), les body-builders n’ont presque rien pour eux si ce n’est une volonté farouche de s’en sortir. Daniel et ses acolytes n’ont, finalement, rien compris au pays qui les animent. La critique ne pourra en être que plus forte.

On se dit alors que le réalisateur va tenter de renverser cette représentation qui n’existe pas dans les piliers de la civilisation américaine. Or, cette démarche ne va jamais voir le jour. La faute en revient à une mise en scène qui joue constamment sur les mêmes ressorts. Tout, absolument tout, se joue sur une même ligne. Il faut rapidement passer sur les motifs de vulgarité. Michael Bay opte toujours pour une représentation racoleuse et calamiteuse qui rendrait fière n’importe quel Booba du coin. On le sait, c’est l’une des pattes essentielles de son cinéma. Il n’y a pas lieu d’être offusqué. Tout juste est-ce seulement consternant, terriblement archétypal voire énervant. Les enjeux principaux de réalisation ne se situent donc pas à ce niveau. S’il faut retenir une donnée, c’est bien la contre-plongée. Cette dernière est appréciée par le réalisateur. Il n’y a pas de surprise à la retrouver dans le métrage. Le problème est qu’elle est utilisée à outrance. L’effet est, bien entendu, évident : il est de glorifier ces héros. Le dernier plan de ce type sur Mark Wahlberg est symptomatique. L’angle est encore plus prononcé que d’habitude pour un effet, et donc un discours, maximal. Problème, les protagonistes, au fur et à mesure de leurs aventures, restent toujours enfermés dans leur bêtise. Ils n’apprennent jamais de leurs erreurs, ne prennent pas de recul et ne proposent aucune once de réflexion. Michael Bay aurait voulu critiquer ces crétins. Il ne fait que leur rentre une place fondamentale dans la société. Veut-il nous dire que les Etats-Unis sont uniquement peuplés d’individus d’un calibre identique ? No Pain No Gain ne serait-il qu’un constat amère sur le pays ? Il faut en douter. En additionnant l’usage du ralenti, ces personnages dépassent leurs statuts. Ils ne sont plus des héros, ils deviennent des icônes. La phrase finale prononcée par Daniel, telle une conclusion définitive, viendra achever la trajectoire. En optant pour cette stratégie, Michael Bay fait plus que de ressentir une quelconque empathie. Il les adoube. Le spectateur tombe alors dans le panneau.

Pire, Michael Bay nous prend pour des crétins. Au-delà de motifs problématiques, la forme généralement utilisée prouve que le cinéaste veut jouer sur une certaine idée du cool. Plus que les ralentis, quelques idées de point de vue ne servent que la soupe virtuose que Bay veut faire passer alors qu’elles restent littéralement copiées sur un David Fincher (celui-ci s’est fait cracher dessus à la sortie de Panic Room, on voit maintenant qu’il fut quelque peu un visionnaire), un Tony Scott ou des objets tels que Breaking Bad. Regardez ce que je sais faire avec une caméra, semble interpeller Michael Bay à chaque idée un tant soit peu saugrenue. Un auteur ? Non, plutôt un copieur. C’est toute sa crédibilité qui disparaît au fil de minutes bien trop longues. A la longue, entre la non-trajectoire des personnages et la réalisation faussement magistrale, No Pain No Gain finit par ennuyer. Et ce ne sont pas les doses d’humour qui vont rattraper le niveau. En effet, elles tombent à plat par un simple manque de passion communicative globale. Le rythme n’est, alors, jamais des plus soutenu. Les baisses sont légions, ce qui pose un réel problème pour un métrage de plus deux heures. Le « rise and fall », dont le but est de faire monter crescendo tension et émotion, ne peut, alors, pas marcher. Cerise sur le gâteau, comme si les manques de mise en scène et de déroulement scénaristique ne suffisaient pas, Michael Bay n’arrive pas à transcender le corps de l’histoire. La preuve la plus éclatante demeure l’utilisation systématique d’une voix-off lourde, pompeuse et répétitive. Il ne réussit jamais à faire passer par la simple image et le montage le parcours et le ressenti des personnages. Il est, de ce fait, obligé de constamment pré-mâcher le travail du spectateur. Pour un auteur, on a déjà vu plus respectueux comme démarche.

L’ultime goutte d’eau qui fera déborder le vase de l’escroquerie intellectuelle sera ce dernier dialogue entre Ed Harris et sa femme. Alors que ce détective nous rabâche dans sa voix-off que le plus gros problème du trio a été d’être des crétins, le spectateur se rend compte que l’une des images qui conclut cette histoire n’est autre qu’un plan d’ensemble sur une sublime villa au bord de la mer, avec ponton et immense jardin dont on se doute bien qu’il a fallu mettre quelques billets pour l’acquérir. Michael Bay se trompe de discours. A ce moment, il aurait dû revenir aux racines de la philosophie américaine. Cela aurait été un peu tard, et bien trop facile, mais cela aurait valu un minimum le coup d’essayer. « Nous, le Peuple des États-Unis, en vue de former une Union plus parfaite, d’établir la justice, de faire régner la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer le bien-être général et d’assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à notre postérité, nous décrétons et établissons cette Constitution pour les États-Unis d’Amérique. » Voilà ce que dit le Préambule de la Constitution des Etats-Unis d’Amérique. Deux termes apparaissent comme essentiels : liberté et bien-être. Thomas Jefferson enfoncera le clou avec sa célèbre « recherche du bonheur ». Avec ce fameux plan, le cinéaste ne continue pas moins que de faire l’apologie de la richesse, voire même du consensuel. « Il faut se contenter de ce que l’on a, le bonheur est à portée de main ». Bravo, merci pour le message. Mais il est bien facile de l’énoncer quand on regarde tout cela des premières loges de la société. Au moins, les héros avaient quelque chose à revendiquer. Cette fameuse voix-off d’Ed Harris qui condamne les criminels n’est donc pas suffisante pour se racheter une conduite. Une image, surtout au cinéma, est la plus éclatante preuve d’un discours maitrisé. Or, ici, Bay ne maitrise rien. Il se prend les pieds dans le tapis de sa propre intention. No Pain No Gain, une critique de la société américaine ? Bien entendu que non. L’argent roi, l’argent maître, tel est l’adage principal, la raison de faire du cinéma de Michael Bay. Le générique de fin, de ce fait bien dégueulasse, finira de convaincre quand la représentation viendra se superposer à la réalité. Le métrage en lui-même tout autant que le parcours de ces hommes prennent la même direction. On veut des sous ! Avec cette célébration à double échelle, ce qu’il voulait critiquer devient une valeur pour tous. Pour un cinéaste qui crie sur les tous les toits sa recherche auteuriste et la petitesse de son budget, voilà que No Pain No Gain se fait des plus hypocrites. Il n’est qu’une tentative d’achat de conscience. Il est temps que le réalisateur retourne à sa franchise sponsorisé par Hasbro, au moins, il n’essaiera de duper personne.

No Pain No Gain est un métrage aux intentions les plus basses, une poudre aux yeux, une hypocrisie. Michael Bay a voulu proposer une nouvelle conduite. Il repart avec une sérieuse sortie de route à l’arrivée. Il est préférable qu’il en reste au divertissement pur et dur (et nul diront certains), chose qu’il sait définitivement bien mieux faire.