Une rencontre avec Frederik Peeters fait partie de celles qui font perdre ses repères. Rien à voir avec le fait qu’il fasse 5°C dans les rues typiques qui conduisent jusqu’au seuil de la maison Gallimard et 30°C à l’intérieur du bâtiment ; rien à voir non plus avec l’ambiance toute particulière qui y régnait en ce lendemain de remise du prix Nobel de littérature… Non, la boussole – comme la montre – s’était figée sur un unique point, et allait s’apprêter à trembloter joyeusement. Un point d’accord, néanmoins : Frederik Peeters est comme son œuvre. Il aime se perdre et entraîner ses personnages avec lui, s’amuse même à leur lâcher la main à chaque fois que cela est nécessaire. Le « tout » (c’est-à-dire chacune des parties de ce « tout ») donne un ensemble parfaitement cohérent et pourtant parfaitement éclaté, sur une ligne à la fois droite et serpentine. Thésée dans son labyrinthe, sans son fil, mais avec un filet, en quelque sorte.

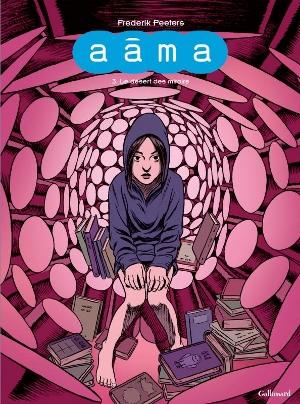

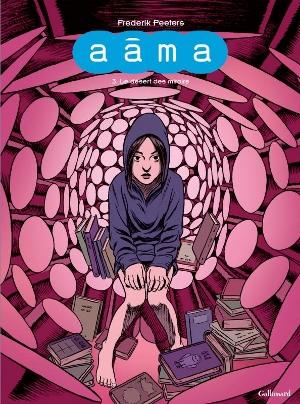

Il se prête au jeu des questions alors que paraît le très attendu tome 3 de sa nouvelle série de science-fiction, Aâma, « Le Désert des miroirs », tout récemment auréolée du prix de la série au dernier festival d’Angoulême. Nous retrouvons Verloc Nim et son équipée là où nous les avions quittés, sur la planète Ona(ji), toujours en quête de la mystérieuse substance aâma. Avant-dernier tome d’une aventure grandiose, entre statisme hallucinatoire et dynamitage en bonne et due forme, le récit progresse de révélations en révélations. L’occasion pour l’auteur de livrer quelques secrets d’influences parfois inattendus et de faire dialoguer, par exemple, Nietzche, Moebius et Bernard Pivot. Si, si.

Frederik Peeters, nous entrons avec vous dans ce « récit de voyage », comme vous le définissez. Tous les ingrédients sont réunis : il y a des vaisseaux, des ambulateurs… mais, tout de suite, cette impression que le voyage se tourne plutôt vers un paysage intime, personnel : vos fenêtres s’ouvrent, oui, mais sur un « vide intersidéral » ; le monde que vous décrivez ressemble à l’enveloppe d’un corps, avec ses courbures et ses formes, oui, mais également à un corps disséqué, à un organisme à découvert, avec ses nervures et ses veines ; de même, vous multipliez les portes et les issues, oui, mais elles sont « intérieures ». Aâma est-il une aventure spirituelle, une sorte de voyage immobile et profond, « parfait » ?

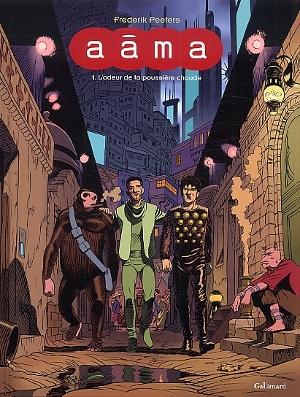

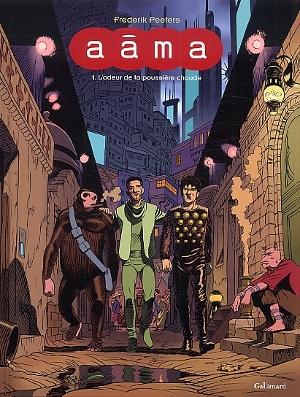

- Aâma T1 : L’Odeur de la Poussière Chaude

En voilà une question qui n’aurait presque pas besoin de réponse : c’est une interprétation en soi ! (rires) Qui est probablement assez juste, oui… Pour commencer à y répondre, j’aimerais citer la phrase de Moebius, que je cite très souvent et depuis de nombreuses années, qui dit que « la science-fiction est le genre qui permet de dessiner à l’extérieur les paysages intérieurs des personnages ». C’est l’une des phrases qui est à l’origine du projet Aâma. En effet, j’ai construit en partie le scénario pour pouvoir obéir à cette phrase. En partant de ceci, ce que vous dites apparaît très juste.

Mais en même temps, ce n’est pas uniquement intimiste et intérieur : c’est également un vrai voyage, avec des péripéties, ce côté « feuilletonnesque », des aventures, une quête. Avec Aâma, on se confronte à l’environnement comme un cowboy à cheval, on n’a pas vraiment le choix : lorsqu’il pleut, il pleut, lorsqu’il fait chaud, il fait chaud ! Et tout ceci fait aussi partie de l’histoire ! Il ne s’agit donc pas que d’un paysage mental, même si plus l’on avance dans le récit, avec le troisième tome en particulier, plus les choses vont se confondre.

Une autre idée est de même très importante : celle d’un voyage physique. Personnellement, je viens de Genève, et je débarque à Paris que je connais bien et qui est une ville finalement très peu différente de la mienne. Et pourtant, le simple fait de faire ce trajet Genève / Paris me « lave » déjà un peu, en quelque sorte. Quand je sors de la gare à Paris, je ne suis pas dans le même état que quand je sors de la gare à Genève ou qu’en rentrant chez moi… Il y a ce côté « insecure », un peu dérangeant dans le voyage… Et encore, ce trajet-là est finalement très facile ! Mais quand il s’agit d’aller en Inde ou au Brésil par exemple, là où tout est très différent, naît alors une forme de peur. On devient alors à fleur de peau, sensible et beaucoup plus ouvert à tout ce qui peut se passer autour de soi. On réfléchit aussi sur soi-même, on réfléchit sur le monde… et cela m’intéressait de mettre les personnages dans cet état précis. Aâma n’est donc pas qu’une parabole intérieure, mais également un vrai voyage… de cowboy !

Poursuivons dans la tentative de définir Aâma… L’entreprise pourrait avoir un côté proustien, dès le premier tome où les odeurs semblent avoir les mêmes effets que la fameuse madeleine. Verloc dit d’ailleurs ressentir le besoin de tout noter « pour ne rien perdre », et l’odeur qu’il affectionne en premier lieu est celle des « livres en papier », objets détonants pour les autres, mais familiers pour lui (dans le premier tome toujours, on pourrait même penser que l’escroc qu’il rencontre est Salman Rushdie en personne !). Et le récit avance au fur et à mesure de la lecture des carnets de Verloc…

Je rebondis sur Salman Rushdie ! La référence est amusante, car alors que j’étais encore en pleine phrase d’élaboration mentale de la série Aâma, je suis parti dix jours au Caire. Outre le fait que l’idée de partir dans un pays très différent m’amusait, je pense aussi que lorsqu’on veut faire un récit qui se passe dans le futur, partir dans la plus vieille ville du monde était plutôt rigolo ! Il y a d’ailleurs certaines parties qui se retrouvent dans le récit, notamment l’idée de la nécropole habitée, cette « cité des morts », qui existe bel et bien au Caire, sous la forme de tout un quartier, une immense nécropole où les tombes ressemblent à de petites maisons – une sorte de cimetière du Père Lachaise en beaucoup plus grand, avec des rues, des avenues… Et on peut même habiter dans certaines petites tombes. C’est devenu une espèce de bidonville où les gens mangent sur des pierres tombales retournées en guise de tables, le linge pend entre les tombes… C’est un endroit complètement fou !

Et c’est dans cet endroit que j’ai rencontré un monsieur, un copte, ce fameux « Salman Rushdie », comme vous l’appelez, et il m’a, en plus, réellement escroqué ! Pour pas grand-chose… dix francs suisses ou à peine (rires). Ce monsieur a donc mis énormément d’énergie – et m’a offert énormément de matière, sans le savoir – dans l’unique but de me rouler ! Pour lui, ce devait être sans doute très important, et pour moi, affreusement humiliant, car c’est terrible de se faire rouler, et à la fois complètement anecdotique (dix francs représentant deux courses en bus à Genève !). Dans ce passage de l’album, beaucoup d’éléments ont bien sûr été totalement inventés… et d’autres se sont donc réellement passés. Comme cette rencontre et notamment son visage, que je me suis empressé de dessiner plusieurs fois dans un carnet pour bien m’en rappeler. C’est donc de cette façon qu’il se retrouve aujourd’hui dans Aâma. D’ailleurs, un autre personnage ressemble aussi à Salman Rushdie, en plus mince : le professeur Rajeev, auquel j’ai voulu donner des origines indiennes.

Aâma est-il une entreprise mémorielle ?

(longue réflexion) Je dirais plutôt qu’Aâma est un jeu de contrastes, à tous les niveaux. Ça parle aussi bien du futur que de la mémoire, du passé… Et pose des questions : faut-il être en accord avec le monde dans lequel on vit ? Faut-il le contester ?

C’est aussi un jeu entre l’infiniment grand du voyage et l’infiniment petit des personnages. Aâma est donc, au final, un immense jeu de correspondances.

Précisons encore cette idée de jeu. Microcosme / macrocosme, infiniment petit / infiniment grand, rêve / réalité – Aâma se déploie au nombre de ses contradictions : aucune frontière, et pourtant un espace résolument confiné, et donc un espace de tous les possibles.

Ainsi, si l’on s’amuse un peu avec vous, sur Ona (ji), on pourrait presque assister à la rencontre entre un Jabba the Hut humanisé et féminin et un légionnaire romain à implants (Conrad, tel que vous le dessinez) ; vos décors feraient dialoguer des villes à la Blade Runner avec des paysages tirés de la Planète des singes ; des personnages en tenue médiévale (Fulmine, Pellerin) appartiendraient à une colonie futuriste experte en biorobotique ; Churchill condenserait en lui seul à la fois l’apparence d’un Chewbacca et les capacités d’un R2D2… Au fond, Aâma est-il une actualisation de tous vos fantasmes ?

- Frederik Peeters en janvier 2012 à Angoulême

Malheureusement, mes fantasmes sont assez peu liés à Star Wars ! Donc j’ai l’impression que vous parlez surtout des vôtres, en fait ! (rires)

La femme obèse qui dirige la colonie scientifique, par exemple, vient du Bandard fou de Moebius, dans lequel on trouve une femme gigantesque que l’on appelle « la pondeuse », et qui ressemble carrément à une montagne ! Star Wars aurait apporté des références d’enfant, différentes… Mon passage préféré de la trilogie se trouve dans L’Empire contre-attaque, lorsque Luke Skywalker se retrouve soudain seul et qu’il doit trouver Yoda. Le voilà, le meilleur passage de tout Star Wars ! Tout d’un coup, il n’y a plus tout ce blabla lié à l’empire et autres engins intergalactiques, qui ne m’ont jamais vraiment intéressé… car c’est finalement assez peu crédible. Au fond, c’est une fable, un film de samouraï ou encore un western… mais ce n’est pas de la science-fiction, dans le sens où la science y est totalement absente, il ne reste alors que la fiction, qui ne parle pas du tout du monde dans lequel nous vivons. Lucas a très habilement récupéré tous les fondements des grandes mythologies pour en faire un récit universel absolument brillant et bourré d’idées, mais qui n’est en aucune façon de la science-fiction pour moi. De là, le passage de la trilogie qui reste le plus intéressant, lorsque Luke se perd dans l’espace, se retrouvant alors tout seul, et qu’il arrive sur une planète complètement hostile ; et aussi, lorsque Yoda est encore en plastique et pas en images de synthèse. Ce passage est à la fois drôle, burlesque, inquiétant, et surtout très beau, et ce sont précisément ces sensations-là qui m’intéressent, et qui se trouvent dans bien d’autres références de récits de science-fiction.

Quant à la fameuse « tenue de gladiateur » que vous évoquez… Elle est en fait expliquée et détaillée dans les tout premiers messages du projet Aâma [1]. Ce costume est en réalité un décalque extrêmement fidèle du costume d’Orson Welles dans Macbeth. Je suis très admiratif de tous les films qu’a pu faire Welles sur Shakespeare, et ce costume m’a toujours paru complètement anachronique et délirant : on dirait un costume de science-fiction des années 1970, alors que c’est sensé représenter un monde médiéval imaginaire !

La recherche des différentes influences peut être assez drôle, même lorsqu’elle ne se justifie pas toujours… Pour résumer, je dirais que toutes mes influences techniques (décors, costumes, bateaux…) ne viennent jamais de la science-fiction. Et même bien au contraire : j’ai toujours fait très attention, justement, à aller chercher les références ailleurs que dans ce domaine-là. Les seules influences de science-fiction se résument à des souvenirs assez lointains, et essentiellement cinématographiques. Vous parliez par exemple de la ville de Blade Runner qui me semble assez incontournable en effet… en tant que ville de Metropolis !

En fait, chaque fois, je fais très attention, à chercher du côté de la peinture classique, de l’art contemporain… avec cette volonté de tout reprendre à zéro. Je vais prendre un exemple précis, à travers mes dessins de vaisseaux. Dans Lupus déjà, je prenais des objets du quotidien qui se trouvaient sur mon bureau et que je m’amusais à détourner. Ce pouvait être des cendriers, des lampes… auxquels je collais des réacteurs pour en faire des vaisseaux. Et puis j’ai réfléchi, je suis revenu en arrière : si nous sommes dans un monde où l’on voyage à la vitesse de la lumière, où l’on est capable de courber l’espace-temps, alors à quoi peuvent bien servir des réacteurs ? Un très très gros réacteur ne servira pas à aller très très vite ! Et le pire, c’est que cette image est présente dans beaucoup – trop ! – de bandes dessinées encore aujourd’hui ! On ne sort finalement pas du legs Star Wars ! On n’a plus besoin de réacteurs… On trouvera un système physique, un code, un moyen d’infléchir l’espace-temps… Pousser une manette pour aller plus vite paraît ridicule ! Je voulais donc que mes vaisseaux ne ressemblent à aucun autre, mais plutôt à des objets d’art ; le domaine technique ne m’intéressait pas, et mes vaisseaux ne disposent d’ailleurs d’aucun écran, ni d’aucune manette.

Aâma décrit un monde conditionnel. Parmi tous les personnages, seul Verloc semble vouloir « donner corps à l’utopie ». Tous les autres ne se résument qu’à des êtres « de moitié » (mi-homme, mi-bête / hommes implantés / chairs mécanisées…), défectueux (ils sont myopes, muets) ou encore des « mutants » polyplastifiés et autres artefact, si bien que, par effet de miroir inversé, c’est Verloc lui-même qui paraît « anormal » et anachronique (et Lilja qui lui est génétiquement liée). Et il ne cesse de (se) questionner en même temps qu’il avance, un peu comme le ferait Socrate. Au fond, peut-on dire que Verloc est un philosophe ?

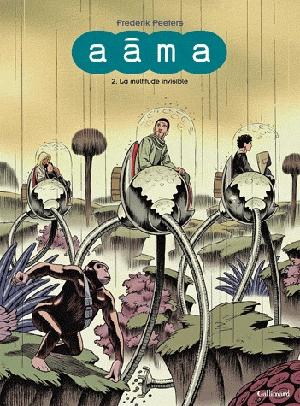

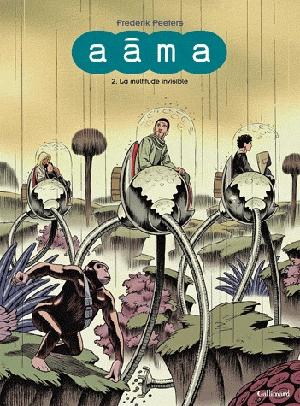

- Aâma T2 : La Multitude Invisible

On pourrait peut-être dire que Verloc est « philosophe », mais ce qui est certain, dans tous les cas, c’est qu’il a le temps de la pensée. C’est un phénomène qui est déjà en marche aujourd’hui, avec les téléphones par exemple, et ce sera bientôt encore pire… L’idée est que, lorsque nous serons entièrement connectés, c’est-à-dire lorsque toutes les interfaces seront directement reliées au corps humain – il n’y aura plus de boutons, et probablement plus aucun moyen d’arrêter les connexions… nous serons donc en permanence traversés par des flux d’informations –, alors c’est le temps de la pensée qui lui-même va disparaître. Et nous aurons en fait le même problème que celui de la NSA aux États-Unis par exemple, avec des montagnes d’informations et absolument pas le temps de les analyser (rires). Humainement, c’est précisément ce qui risque de se produire. Et lui, Verloc, n’étant pas connecté, étant en ce sens une figure de marginal absolu, un clochard, a toujours ce temps-là, et celui de l’écriture, de la réflexion, du langage… Car le langage aussi disparaît ! Prenons un exemple : Bernard Pivot avec Twitter, c’est peut-être très drôle, mais dans les faits, c’est déjà la mort du langage. Nous sommes dans l’obligation de condenser, et ce sera, selon le côté où l’on se place, de pire en pire ou de mieux en mieux. Mais je pense que le chemin est entamé : le langage verbal organisé va disparaître, ne resteront alors plus que des sensations, des images, des mélanges de messages et de bits.

Tout ceci pour dire que oui, finalement, Verloc a le temps, encore, pour cela, et c’est évidemment nécessaire pour mon récit car il m’aurait été impossible de m’identifier à un personnage qui ne pense pas. Ce qui est intéressant, c’est sa position particulière. Verloc est un marginal total et totalement inadapté pour le monde urbanisé, mais c’est au moment où il se retrouve sur une planète totalement étrangère que tous les autres protagonistes se voient eux-mêmes obligés de se déconnecter et d’éteindre leurs implants : étant éloignés de la source, ils deviennent alors à leur tour marginaux et totalement inadaptés, car absolument pas habitués à la réalité et aux odeurs et à la saleté de la matière. Ainsi, le seul qui se débat là-dedans plus ou moins correctement, c’est celui qui était avant inadapté. On se retrouve une fois de plus dans une histoire de miroir.

En parlant de miroir, justement… Avec le tome 3, ce « désert des miroirs », on entre dans le jeu des diffractions et des doubles. Tout se construit par échos, et par doutes et suppositions : la petite fille de la colonie pourrait être un hologramme de Lilja, Roosevelt un hologramme de Churchill, les personnages semblent se fondre aux décors à mesure qu’ils avancent, la nature n’est qu’une recréation de la nature… On entre en fait dans un plein délire contradictoire, dans ce monde « gouverné » par deux entités elles-mêmes contradictoires : d’un côté, « Aâma » (phonétiquement ouvert / mais renvoyant à un espace intérieur : l’âme), et de l’autre côté « Woland » (phonétiquement fermé / mais renvoyant à la « terre », donc à un espace extérieur). Et c’est au centre de toutes ces contradictions que vous faites le choix d’en révéler plus sur Verloc – son passé, sa femme, son père… Est-ce un moyen de se perdre pour mieux se trouver ?

« Se perdre pour mieux se trouver » : oui ! Cette idée existait déjà dans Pilules bleues, au moment où le mammouth cite Burt Reynolds, dans Délivrance, avec cette phrase, très exactement. Bien sûr, il faut se perdre pour se trouver.

« Woland » vient du Maître et Marguerite de Boulgakov. Un des personnages s’appelle Woland et représente le diable. En allemand, wo désigne « où » et Land renvoie à la « terre ». Woland est donc celui qui couvre toute la terre mais qui n’est nulle part. On se demande donc où il est, où il va, en sachant qu’il est en fait partout. J’aimais bien cette idée de le réutiliser dans Aâma, et que cette figure du scientifique un peu démiurge et finalement dépassé par son invention soit une figure diabolique ; dans l’esprit de Verloc, cette figure incarne le mal et ce qui va tuer l’humanité.

Mais bien évidemment, tout n’est pas si simple… La grande question sera alors de savoir si l’ultra-technologie créée par l’humain est le déclencheur de sa perte ou, au contraire, le moteur de sa survie. Sommes-nous dans le mythe de Prométhée ? En voulant être Dieu et en voulant contrôler la nature, finira-t-on par se faire manger le foie, ou bien – et j’attends de le voir, car je ne suis pas dogmatique ni hostile à cette idée – l’humain n’est-il qu’une transition, un « pont » comme dirait Nietzsche dans Zarathoustra ? Cela me fait songer à la pensée trans-humaniste des chercheurs californiens qui travaillent sur des implants électroniques et autres prothèses en remplacement d’organes pour aller vers la vie éternelle. On en arrive à l’homme « modifié », « augmenté », comme ils l’appellent. Est-ce alors le seul moyen pour survivre ? Que l’humain prenne lui-même en main l’évolution de la vie, ce qui serait le seul moyen de sa survie, au risque de trop jouer les apprentis sorciers, et donc, de finir par se faire manger le foie par un aigle… La question est donc posée, et cela m’a intéressé d’en faire une matière de bande dessinée.

Quant à « aâma », le mot vient bien sûr de l’ « âme ». J’ai cherché diverses traductions, en hébreu notamment, mais rien ne fonctionnait, alors j’ai décidé de jouer avec le mot français (ce qui pose désormais problème pour la traduction !). Mais le terme tout seul peut aussi fonctionner de plusieurs façons : être un code, un acronyme, des initiales…

Il peut également être ambivalent, avec ce « A » capital et initial, qui marque un commencement, une origine, et l’âme qui est dans l’album une direction… Les personnages vont donc toujours vers l’avant, mais pour trouver une source. Ils se dirigent donc vers une naissance !

Oui, l’image est très jolie – et j’avoue n’y avoir jamais pensé en ces termes.

Le tome 3 est aussi le moment où l’histoire n’est plus écrite, seuls les souvenirs la dictent alors. Ce qui donne à la fois l’impression d’une parenthèse, d’un arrêt dans le temps, et d’un climax comme prévient Churchill : « Tout est en train de se transformer ». On a ce sentiment étrange de lire un autre album, où les rôles s’inversent (Conrad n’est plus qu’un fantôme de berger, la petite fille se met à communiquer d’une autre façon, Churchill devient mi-homme, mi-robot…). Ce troisième tome semble tout remettre en cause, et le récit imploser… Pourquoi avoir dynamité votre récit ?

- Aâma T3 : Le Désert des Miroirs

Ce dynamitage était prévu dès le départ. Quand j’avais fait Lupus, l’idée était déjà d’être ironique avec les codes dits « classiques » de la science-fiction ou du récit d’aventure, dans lesquels les personnages partent de très bas, traversent des épreuves, et s’améliorent grâce à elles, en tirent des conclusions (comme une sorte de rédemption hollywoodienne). Dans Lupus, volontairement, le personnage traversait des péripéties, mais en sortait totalement identique à ce qu’il était au départ, c’est-à-dire désabusé. Tandis que pour Aâma, je savais dès le départ que les personnages devaient évoluer. Je voulais donc qu’à un moment donné, le récit fasse les fasse exploser, ou en tout cas fasse exploser Verloc, le personnage principal. C’est également le moment où l’on passe de l’écrit – soit de la pensée, soit du passé, ce moment où l’on relit ses notes et où l’on effectue un travail sur la mémoire, une analyse de soi-même, une autoréflexion – à une vie tout d’un coup projetée dans le présent – dans le mystère et la beauté de la vie, l’ici et maintenant, où il n’est plus de temps de se poser ni de réfléchir. Ce devrait être l’unique façon de vivre ! Absolument impossible à réaliser… et pourtant, c’est ce que tout le monde devrait accepter de faire : prendre du plaisir dans le présent, et réussir à trouver ce présent, ce moment-là, fantastique.

Propos recueillis par Cathia Engelbach