Abel Ferrara est l’un des plus grands cinéastes américains contemporains. Sa filmographie, ponctuée de chefs d’oeuvre incandescents, ne peut pas être égrainée avec facilité tant le réalisateur a su marquer son territoire cinématographique. Mais après le succès, il fut venu le temps du moment plus calme où ses livraisons n’ont jamais su – ou pu – rencontrer aisément le chemin de la salle obscure.

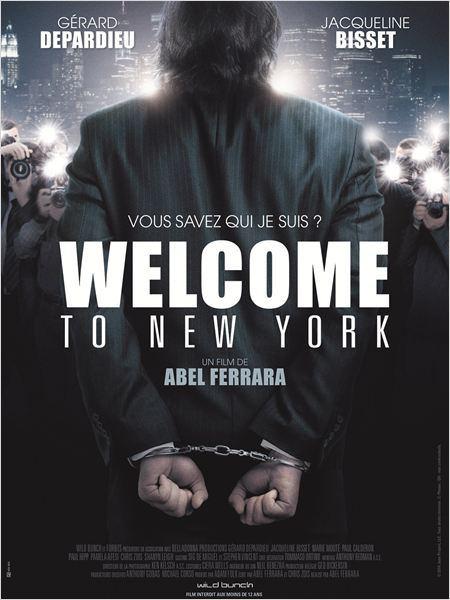

Go Go Tales, 4h44 Dernier jour sur Terre – entre autres – ne sont pas des projets qui sont passés inaperçus, loin s’en faut. Néanmoins, il faut bien remarquer que leur distribution n’a pas été une immense passerelle en direction d’un spectateur qui a de plus en plus de mal à se frayer un chemin vers ce cher Abel. Welcome To New York ajoute une corde à cet arc de la distribution. Si une telle exploitation n’a, en soi, rien de révolutionnaire – la Video On Demand ayant remplacé le Direct-To-Video si cher au vidéo-club de l’enfance – elle n’en est pas moins un indicatif sur l’économie du projet. Welcome To New York s’est monté vite, très vite, et avec un budget ridicule (on parle de 3 millions de dollars). La VOD a également permis un calcul peut-être plus évident en terme de rentabilité et de législation. Si l’exercice est louable, il est simplement dommage de ne pas pouvoir se régaler d’un film d’Abel Ferrara en salle. Quand on a connu son succès, notamment auprès des différents festivals que ses métrages ont parcouru, le voir s’enfermer sur un écran d’ordinateur ou sur un poste de télévision ressemble quelque peu à une lente descente dans les enfers de l’anonymat cinématographique. Surtout, derrière cette politique ayant de bons et de mauvais côtés, il est simplement évident de rappeler qu’un film tel que Welcome To New York mérite bien mieux qu’une pseudo-réputation sulfureuse et un ersatz de buzz politico-médicaco-(très peu)cinéphilique.

A l’aube d’un script que les plus pressés essaient de vendre comme un biopic de l’affaire Dominique Strauss-Kahn / Sofitel de New York, Abel Ferrara va répondre par une véritable posture de cinéaste et ce, malgré un entretien introductif qui ne sert pas forcément le métrage. Comme une envie d’expliciter son propos, le réalisateur, par la voix de Gérard Depardieu, se dédouane légèrement, sans doute par peur de s’attirer une quelconque foudre qu’il ne mérite pas. Il faut donc passer sur cet épisode n’apportant aucune clé artistique – si ce n’est un questionnement sur la posture de l’ami Depardieu ? – pour se concentrer sur le meilleur. Ce dernier ne va pas trainer, s’emparant directement de premiers plans à la folle puissance évocatrice. Avec ces images où argent et pouvoir font allègrement bon ménage (machinerie de billets et Wall Street, Napoléon et Lincoln), Abel Ferrara va convoquer sans aucun détour son point de vue et donner une identité directement palpable au projet. En additionnant ces deux données, le résultat apparaît sans équivoque. La puissance, voilà quel est le nerf de la guerre d’un Abel Ferrara qui peut, ici, se concentrer pleinement à l’exploration de cette condition humaine particulière qu’il affectionne. L’affaire DSK n’est qu’un prétexte, tant pis pour les amateurs people. Welcome To New York ne sera alors qu’un film de Ferrara.

Si certaines images ne font pas l’apologie de la production cinématographique haut de gamme – on pense surtout à ces captations extérieures pas franchement léchées qui peuvent être mises sur le dos d’un filmage en mode Do It Yourself – le réalisateur américain a su parfaitement caractériser ses personnages. La séquence dans le bureau, à l’arrivée d’un représentant, met le spectateur au cœur de la déviance de son personnage principal. Le cul, le cul, le cul. Plus que par les mots, crus, c’est par son image, rapprochée, que le cinéaste va nous introduire dans le monde de cet authentique monstre du XXIème siècle. Dès lors, dès qu’une femme va traverser le champ du cadre, on sent que l’oeil pervers de ce Devereaux va la happer pour ne plus la lâcher. Chose d’autant plus forte, même quand il n’est pas dans l’image, l’esprit de ce personnage hante le spectateur pour de bon et c’est une réelle sensation de malaise qui vient nous envelopper. Le très joli plan du couloir amenant à l’avion en témoigne parfaitement. Quel pourrait être le devenir de cette hôtesse lorsqu’elle aura rejoint le regard de Depardieu ? Et la réponse ne serait être que, bien entendu, évidente. Abel Ferrara a réussi son coup cinématographique, à savoir installer une tension de tous les instants en faisant de la femme ce qu’elle est pour Devereaux : une proie. La réalisateur jouerait d’ailleurs presque la carte de l’iconisation en n’octroyant aucune véritable identité à la gente féminine. Certains pourraient crier au manque de respect du cinéaste alors que, bien entendu, c’est le point de vue du protagoniste qui est en jeu. En jouant sur ce trouble, Abel Ferrara a gagné une bonne moitié de son pari.

Les deux séquences de sexe qui se passent dans la première moitié du film ne viendront que confirmer cette direction. Aux antipodes de ce que peut proposer le cinéma pornographique, et donc contrairement à ce qui a pu se dire ici ou là, ces scènes ne sont pas là pour entrer dans le corps des intervenants. Avec son cadrage élargi et sa lumière tamisée, le réalisateur ne veut pas montrer gratuitement une scène de sexe qui ne rentrerait pas dans son cahier des charges de la représentation nauséabonde. En cinéaste intelligent, il sait que de ne pas montrer grand chose aura un impact beaucoup plus fort. C’est donc par l’outil sonore que l’atmosphère va commencer à s’installer. Gérard Depardieu geint, grommelle, éructe, le tout dans une approche relevant d’un cabotinage qui se verrait pousser à son paroxysme. Ou comment en faire trop avec simplement des lèvres à peine ouvertes, des souffles et peu de mots. L’exercice est, à ce titre, à la fois exemplaire et dégueulasse, il faut bien l’avouer tant il met mal à l’aise. Il y a comme du cinéma d’horreur classique dans ce Welcome To New York où le champ est caché par la pénombre et où le hors-champ initié à même le cadre par ce tour de passe-passe cinématographique se fait prégnant. Cette réminiscence du genre n’est, au regard de sa filmographie complète, pas nouvelle chez Abel Ferrara. Elle n’en demeure pas moins, au départ, surprenante dans ce projet même si, au final, quoi de plus normal que d’utiliser une telle stratégie quand on veut autopsier une bête.

Bête, le terme est lâché et il ne viendra plus se décoller de la conscience du spectateur. Si les deux séquences sexuelles tenaient de l’horreur, le spectateur ne pouvait pas se douter d’une suite qui va aller beaucoup plus loin. Ainsi, le cinéaste ne pouvait pas se dérober de la fameuse rencontre avec la femme de ménage dans la chambre d’hôtel, la tentation étant bien trop forte. Sans tomber dans une imagerie fantasmée, le réalisateur va donc poursuivre son exploration horrifique. L’acte en lui-même n’aura que peu d’importance d’un point de vue purement cinématographique. C’est son initiation qui donne le ton de l’insoutenable. Comme une mise sur pause et grâce à un plan avec sortie de champ, Abel Ferrara installe un climax étrange dont on connait pourtant la dimension inéluctable. L’horreur prend son temps, la temporalité se rétracte, le métrage s’arrête. Le prédateur s’approche. La proie se livre. Plus rien ne comptera. Cette seule séquence, théoriquement pertinente dans le genre, se suffit à elle-même tant elle est symptomatique de ce que veut dire le cinéaste. Elle est, tout simplement, riche de sens. En quelques secondes, Abel Ferrara vient de prouver qu’il a définitivement réussi son film.

Mais derrière cette représentation bestiale, qu’en est-il de l’humanité ? Le réalisateur répond : elle n’est nulle part. Cet homme, aussi détestable soit-il, ne pourrait-il pas entrevoir la voie de la rédemption ? Au regard de sa situation de couple, il est évident que non. Lorsque Devereaux et sa femme s’expliquent, c’est, bien entendu, sous un ton houleux mais il faut voir de quelle manière personne ne rattrape l’autre. Ferrara l’a bien compris. Sa mise en scène s’avérera, à ce titre, puissante. Le dialogue, d’une méchanceté honorable tant ils se rejettent les questions de destin et de passé où argent et pouvoir ne sont à la fois que cause et conséquence, ne va pas obéir à la règle du champ / contre-champ traditionnelle. Pourquoi diviser deux protagonistes qui, dans le fond et même s’ils n’ont pas la même déviance, se ressemblent ? Et si, par la suite, il y aura une certaine forme de découpage, c’est pour mieux les enfermer dans une triste condition où la noirceur de leur être respectif va s’étaler au monde. A ce niveau, les idées dans la direction de la photographie vont faire merveille dans une approche de la solitude. Faut-il alors leur chercher des excuses, tenter de les comprendre ? Non, non et non. Abel Ferrara, d’ailleurs, ne le veut pas. Il les montre en train d’assumer, presque tranquillement, leurs comportements malsains. Et ce n’est pas avec ce regard particulier déclenché sur l’autel d’un artifice malin ou avec le dernier plan du film que le réalisateur va approuver comportement et morale. Ces gens-là ne méritent rien d’autre que l’expression du dégoût du spectateur. Dommage, ce sont eux qui prennent les décisions les plus importantes. Les plans introductifs reprennent, alors, de leur importance. La fin n’en est que plus glaçante.

Abel Ferrara ne s’est pas arrêter de scruter les différents univers qui nous entourent. Malgré des conditions de production difficiles et une distribution moderne, Welcome To New York est à voir car le réalisateur ne sait pas assagi. Et c’est un ouf de soulagement !