Fragile par dessin: les banques © PUPDans un livre remarquable,Fragile by Design (Fragile par dessin ou… dessein), dont une recension plus complète viendra plus tard, les universitaires américains Charles Calomiris et Stephen Haber écrivent notamment que « la banque moderne est le mieux comprise comme un partenariat entre le gouvernement et un groupe de banquiers, un partenariat mis en forme par les institutions qui gouvernent la distribution du pouvoir dans le système politique ».« Les politiques gouvernementales à l’égard des banques, poursuivent-ils, reflètent les accords qui donnent naissance à ces partenariats, ainsi que le pouvoir des groupes d’intérêt dont le consentement est crucial pour la capacité du groupe politique qui contrôle le gouvernement à soutenir ces accords. » Sous cet angle, tout le développement de la crise financière mondiale depuis son éclatement en 2007 est une formidable illustration de ce que les auteurs appellent le « jeu des marchandages bancaires », un « processus politique » dont « les enjeux sont le pouvoir et la richesse ».En prenant le contrôle en 2000 de Paribas, au terme d’une violente guerre de mouvement contre la Société générale qui avait déjà négocié un rapprochement amiable avec la vénérable banque d’affaires, les hauts fonctionnaires de la banque « à la française » ne mettaient pas seulement la main sur l’Orangerie de la rue d’Antin, où il s’installeront en conquérants, mais sur un « animal » assez particulier, à l’ADN bien différent du leur. Une culture bancaire internationale plus proche de la flibuste que de la gestion domestique de la rente. Que les sérieux ennuis de BNP Paribas aux États-Unis viennent des agissements « borderline » de l’ancienne Paribas Suisse n’est pas « innocent ». Dans le « bagage » apporté par Paribas au nouvel ensemble, il y avait aussi une leçon qui s’est répétée à de multiples reprises depuis les origines de la globalisation financière : pour les banquiers européens, l’Amérique est rarement, pour ne pas dire jamais, la terre promise. En 1984, Paribas, nationalisée comme toute la finance française en 1981, mettait fin à l’hémorragie financière provoquée par l’aventure américaine commencée dix ans plus tôt avec l’entrée au capital de la banque d’affaires de Chicago, A.G. Becker, devenue ensuite Becker Paribas, filiale à 100 %.Comment Michel Pébereau et ses successeurs, Baudouin Prot puis Jean-Laurent Bonnafé, ont-ils cru pouvoir conduire une « grande stratégie américaine », centrée sur BancWest en Californie, tout en voulant jouer au plus fin avec la législation américaine sur les embargos visant l’Iran, le Soudan et Cuba ? Perte de contrôle de l’héritage génétique de Paribas, qui vient de se rappeler à leur bon souvenir ? Ou plutôt incompréhension du fait que dans « la distribution du pouvoir dans le système politique » aux États-Unis, le « jeu des marchandages bancaires » n’obéit pas tout à fait aux même règles qu’en France où les banquiers peuvent toujours compter sur la bienveillance d’un « régulateur captif », avant tout sensible aux intérêts de ceux qu’il « régule ». Tout l’enjeu de la future Union bancaire européenne, ce qui explique une gestation dans la douleur, étant de savoir si le transfert de la supervision au niveau européen changera véritablement cette donne pour les grandes banques dites« systémiques » comme BNP Paribas. À voir.Pour les banques américaines, la facture pénale de la « crise des subprimes » et de ses ramifications dépasse les 70 milliards de dollars, et devrait encore gonfler de quelque 12 milliards avec le dernier épisode BofA, les actionnaires ayant jusqu’ici accepté de payer pour que les « rois de Wall Street » évitent la prison. Ce n’est pas un hasard si le patron de Goldman Sachs, Lloyds Blankfein, s’est inquiété avant tout de l’effet d’un « plaider coupable » par Crédit Suisse (c’est fait) et BNP Paribas (c’est probable), un passage officiel aux aveux que les banques américaines ont réussi à éviter jusqu’à présent.Culture, histoire, religion : dans les arrangements institutionnels américains, le mensonge est pire que le crime. Les informations distillées jour après jour par la presse américaine laissent entendre que BNP Paribas paiera très, très cher d’avoir menti pour dissimuler la fraude. Et que des têtes tomberont.

Fragile par dessin: les banques © PUPDans un livre remarquable,Fragile by Design (Fragile par dessin ou… dessein), dont une recension plus complète viendra plus tard, les universitaires américains Charles Calomiris et Stephen Haber écrivent notamment que « la banque moderne est le mieux comprise comme un partenariat entre le gouvernement et un groupe de banquiers, un partenariat mis en forme par les institutions qui gouvernent la distribution du pouvoir dans le système politique ».« Les politiques gouvernementales à l’égard des banques, poursuivent-ils, reflètent les accords qui donnent naissance à ces partenariats, ainsi que le pouvoir des groupes d’intérêt dont le consentement est crucial pour la capacité du groupe politique qui contrôle le gouvernement à soutenir ces accords. » Sous cet angle, tout le développement de la crise financière mondiale depuis son éclatement en 2007 est une formidable illustration de ce que les auteurs appellent le « jeu des marchandages bancaires », un « processus politique » dont « les enjeux sont le pouvoir et la richesse ».En prenant le contrôle en 2000 de Paribas, au terme d’une violente guerre de mouvement contre la Société générale qui avait déjà négocié un rapprochement amiable avec la vénérable banque d’affaires, les hauts fonctionnaires de la banque « à la française » ne mettaient pas seulement la main sur l’Orangerie de la rue d’Antin, où il s’installeront en conquérants, mais sur un « animal » assez particulier, à l’ADN bien différent du leur. Une culture bancaire internationale plus proche de la flibuste que de la gestion domestique de la rente. Que les sérieux ennuis de BNP Paribas aux États-Unis viennent des agissements « borderline » de l’ancienne Paribas Suisse n’est pas « innocent ». Dans le « bagage » apporté par Paribas au nouvel ensemble, il y avait aussi une leçon qui s’est répétée à de multiples reprises depuis les origines de la globalisation financière : pour les banquiers européens, l’Amérique est rarement, pour ne pas dire jamais, la terre promise. En 1984, Paribas, nationalisée comme toute la finance française en 1981, mettait fin à l’hémorragie financière provoquée par l’aventure américaine commencée dix ans plus tôt avec l’entrée au capital de la banque d’affaires de Chicago, A.G. Becker, devenue ensuite Becker Paribas, filiale à 100 %.Comment Michel Pébereau et ses successeurs, Baudouin Prot puis Jean-Laurent Bonnafé, ont-ils cru pouvoir conduire une « grande stratégie américaine », centrée sur BancWest en Californie, tout en voulant jouer au plus fin avec la législation américaine sur les embargos visant l’Iran, le Soudan et Cuba ? Perte de contrôle de l’héritage génétique de Paribas, qui vient de se rappeler à leur bon souvenir ? Ou plutôt incompréhension du fait que dans « la distribution du pouvoir dans le système politique » aux États-Unis, le « jeu des marchandages bancaires » n’obéit pas tout à fait aux même règles qu’en France où les banquiers peuvent toujours compter sur la bienveillance d’un « régulateur captif », avant tout sensible aux intérêts de ceux qu’il « régule ». Tout l’enjeu de la future Union bancaire européenne, ce qui explique une gestation dans la douleur, étant de savoir si le transfert de la supervision au niveau européen changera véritablement cette donne pour les grandes banques dites« systémiques » comme BNP Paribas. À voir.Pour les banques américaines, la facture pénale de la « crise des subprimes » et de ses ramifications dépasse les 70 milliards de dollars, et devrait encore gonfler de quelque 12 milliards avec le dernier épisode BofA, les actionnaires ayant jusqu’ici accepté de payer pour que les « rois de Wall Street » évitent la prison. Ce n’est pas un hasard si le patron de Goldman Sachs, Lloyds Blankfein, s’est inquiété avant tout de l’effet d’un « plaider coupable » par Crédit Suisse (c’est fait) et BNP Paribas (c’est probable), un passage officiel aux aveux que les banques américaines ont réussi à éviter jusqu’à présent.Culture, histoire, religion : dans les arrangements institutionnels américains, le mensonge est pire que le crime. Les informations distillées jour après jour par la presse américaine laissent entendre que BNP Paribas paiera très, très cher d’avoir menti pour dissimuler la fraude. Et que des têtes tomberont.« L'ennemi de la finance » au secours de BNPP

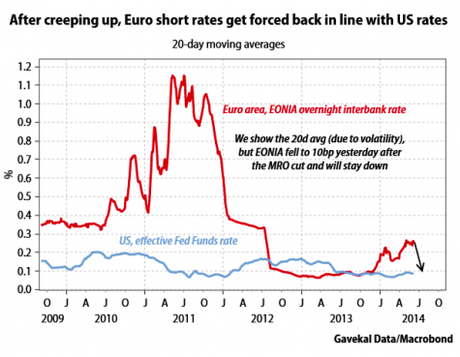

L’intervention, tardive, maladroite et vouée à l’échec, du gouvernement français dans ce contentieux procède, elle, d’une conception « relativiste » de l’indépendance de la justice dans un pays qui ne parvient pas à se débarrasser de son héritage napoléonien afin de rejoindre la pratique ordinaire des démocraties avancées (il en va de même pour les institutions politiques bonapartistes de la Ve République). La part étant faite à la gesticulation politique d’un pouvoir complètement dévalué, c’est aux dirigeants de BNP Paribas que le gouvernement français devrait demander des comptes, pas au président des États-Unis qui a eu beau jeu de botter en touche.Ayant donc fait, une fois encore, la preuve de leur nocivité, les banques continuent par ailleurs à faire la démonstration de leur inutilité. C’est, en substance, ce que Mario Draghi est venu confirmer, s’il en était besoin, à l’issue de la dernière réunion du conseil des gouverneurs de la BCE, le 5 juin.Tout est dans le constat suivant : « Le taux annuel d'évolution des prêts aux entreprises non-financières était de -2,7 % en avril 2014, comparé à -3,1 % en mars », dans la zone euro. On peut y ajouter l’évolution du principal agrégat monétaire (M3), tombé à 0,8 % en avril, contre 1 % en mars. Autrement dit, toutes les mesures empilées par la banque centrale depuis 2007-2008 n’ont toujours pas réussi à déboucher « le canal de transmission de politique monétaire », les banques ne jouant pas le jeu. L’économie « réelle » de la zone euro reste piégée dans une trappe à liquidité, les entreprises victimes d’un « credit crunch » persistant.Il faut évidemment féliciter Francfort de n’avoir pas (pas encore ?) cédé aux sirènes des « marchés » en se ralliant à « l’assouplissement quantitatif » pratiqué au Japon (pionnier et récidiviste avec les « Abenomics »), aux États-Unis et en Grande-Bretagne. La démonstration est faite que cette politique d’achat indiscriminée de titres de dette (publique et privée) affiche un rendement marginal extrêmement faible dans la relance de l’économie mais alimente par contre la hausse des actifs boursiers et immobiliers, pour le plus grand bénéfice de leurs détenteurs et des intermédiaires financiers. Même si on ne fait pas boire un âne qui n’a pas soif, Mario Draghi et ses collègues pensent néanmoins qu’ils peuvent traîner le bourricot jusqu’à l’abreuvoir et lui mettre la tête dans l’eau. Au milieu d’une batterie de mesures qui cherchent à atteindre une multiplicité d’objectifs (la politique monétaire a bien changé de nature), la baisse de 10 points de base du principal taux directeur (de 0,25 % à 0,15 %) ciblant avant tout la parité dollar/euro, les plus significatives sont les deux opérations de « refinancement à long terme ciblées » (TLTRO) annoncées pour septembre et décembre prochains.Excluant explicitement le crédit immobilier aux particuliers, elles visent à « contraindre » les banques européennes à prêter quelque 400 milliards d’euros aux entreprises non-financières, en leur servant une rentabilité exceptionnelle garantie sur quatre ans. « Nombre de conditions viseront à faire en sorte que ces fonds soutiennent l’économie réelle », a précisé le président de la BCE. Une manière de dire que le résultat est loin d’être assuré. La pénalisation des dépôts des banques auprès de la BCE, avec l’institution « historique » d’un taux négatif de -0,10 %, a une portée avant tout symbolique. C’est peu cher payer une aversion pathologique au risque et, de toute façon, le coût en sera reporté sur les clients. Alignement sur le dollar © GavekalL’Europe va donc continuer à payer un lourd tribut, économique et social, à un « jeu des marchandages bancaires » dans lequel il est clair que les banquiers fixent les règles et se distribuent les meilleures cartes. Comme répété à satiété ici même, les expériences des années 1990, négatives au Japon et positives en Scandinavie, indiquent que d’autres arrangements institutionnels, des équilibres politiques différents pouvaient conduire à d'autres voies de sortie : la lumière complète sur le bilan des banques (le passage en revue des actifs est en cours en ce moment en Europe, sept ans après le début de la crise !), la purge des équipes dirigeantes, la nationalisation temporaire des établissements chaque fois que nécessaire, le cantonnement des actifs douteux ou pourris dans des structures ad hoc, une plus grande ouverture à la concurrence et des encouragements à la déconcentration du secteur bancaire, l’incitation à la mise en place de financements alternatifs au crédit bancaire.Comme le notent encore Calomiris et Haber, « la crise du crédit subprime n’était que la dernière d’une très longue série de crises bancaires aux États-Unis. Ce qui doit être expliqué est pourquoi les États-Unis ont un système bancaire sujet aux crises de manière aussi persistante ». L’essentiel, au-delà de la recherche de coupables, est la« question importante : comment pouvons-nous changer les institutions politiques pour réduire les incitations à former des coalitions socialement improductives », telles que celles qui placent les banquiers au centre du jeu des« marchandages » ?

Alignement sur le dollar © GavekalL’Europe va donc continuer à payer un lourd tribut, économique et social, à un « jeu des marchandages bancaires » dans lequel il est clair que les banquiers fixent les règles et se distribuent les meilleures cartes. Comme répété à satiété ici même, les expériences des années 1990, négatives au Japon et positives en Scandinavie, indiquent que d’autres arrangements institutionnels, des équilibres politiques différents pouvaient conduire à d'autres voies de sortie : la lumière complète sur le bilan des banques (le passage en revue des actifs est en cours en ce moment en Europe, sept ans après le début de la crise !), la purge des équipes dirigeantes, la nationalisation temporaire des établissements chaque fois que nécessaire, le cantonnement des actifs douteux ou pourris dans des structures ad hoc, une plus grande ouverture à la concurrence et des encouragements à la déconcentration du secteur bancaire, l’incitation à la mise en place de financements alternatifs au crédit bancaire.Comme le notent encore Calomiris et Haber, « la crise du crédit subprime n’était que la dernière d’une très longue série de crises bancaires aux États-Unis. Ce qui doit être expliqué est pourquoi les États-Unis ont un système bancaire sujet aux crises de manière aussi persistante ». L’essentiel, au-delà de la recherche de coupables, est la« question importante : comment pouvons-nous changer les institutions politiques pour réduire les incitations à former des coalitions socialement improductives », telles que celles qui placent les banquiers au centre du jeu des« marchandages » ?