Comment le protocole de Nagoya prétend changer le rapport de force

entre les pays du sud, riches en biodiversité, et les pays du nord,

dont l'industrie pharmaceutique tire profit.

Texte : Angela Bolis

Photos et vidéos : Antonin Sabot

http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2014/10/11/de-la-plante-au-medicament_4504158_3244.html

De l’aspirine aux anticancéreux, le monde végétal a apporté à l’industrie pharmaceutique la matière première à la fabrication d’une grande partie de ses médicaments. Derrière ce juteux marché se dessine pourtant un déséquilibre géographique : d’un côté, la biodiversité à la source des substances actives se concentre dans les pays du Sud ; de l’autre, les centres de recherches et laboratoires pharmaceutiques se situent plutôt dans ceux du Nord. Gardiens de la biodiversité contre gardiens des technologies : c’est du moins avec cette représentation du monde qu’a été adopté, en 2010, le protocole de Nagoya.Cet accord international, qui encadre l’accès aux ressources naturelles et le partage de ses bénéfices, entre en vigueur, dimanche 12 octobre, après avoir été ratifié par plus de cinquante Etats et par l’Union européenne – en l’absence notable des Etats-Unis. La France attend pour l’entériner l’adoption de son projet de loi sur la biodiversité, qui doit poser les bases du dispositif national, après les débats parlementaires prévus cet automne.

Que dit le protocole de Nagoya ? Il s’applique aux « ressources génétiques » – de la plante à l’extrait ou à la molécule qui en sont directement issus –, mais aussi aux savoirs locaux qui leur sont associés – en l’occurrence ceux de la médecine traditionnelle. L’accès à ces ressources doit désormais faire l’objet d’un contrat garantissant le consentement éclairé du fournisseur, et d’un accord internationalement reconnu, qui prévoit le partage « juste et équitable » des avantages si elles aboutissent à un produit mis sur le marché.

Ce cadre commercial est l’un des trois grands objectifs, aux côtés de la conservation et de l’usage durable de la biodiversité, posés par la Convention sur la diversité biologique lors de son adoption en 1992, au Sommet de la Terre de Rio de Janeiro. A cette époque, le marché de la biodiversité fait miroiter aux pays du Sud de formidables retombées grâce à l’essor des biotechnologies, notamment dans le domaine pharmaceutique – à condition de se prémunir de la biopiraterie. « En parallèle, les mouvements autochtones se développent et trouvent dans ces négociations une rare occasion de faire entendre leur voix », explique Catherine Aubertin, chercheuse à l’Institut de recherche pour le développement (IRD). Vingt ans plus tard, le protocole de Nagoya peut-il encore tenir ses promesses ? Pour le savoir, passage en revue de l’industrie des médicaments à base de plantes.

Les plantes, à la source de l’industrie pharmaceutique

La morphine, principal remède contre la douleur, est extraite du pavot ; la quinine, utilisée comme antipaludique, provient des quinquinas ; l’aspirine, elle, trouve son origine dans le saule blanc ou la reine-des-prés. « L’industrie pharmaceutique naît au XIXe siècle à partir des plantes, relève Jacques Fleurentin, président de la Société française d’ethnopharmacologie. Il y a d’un côté les plantes médicinales, qui forment déjà le fonds de toute la médecine traditionnelle, et de l’autre, les plantes toxiques, qui intéressent tout particulièrement la chimie. La digitale, par exemple, est un poison pour le cœur, mais isolée chimiquement et à très faible dose, sa substance active peut aussi le soigner : de cardiotoxique, elle devient alors cardiotonique. »

En 2006, près du quart des 508 milliards d’euros du marché pharmaceutique provenait en partie au moins de substances naturelles, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

En 2006, près du quart des 508 milliards d’euros du marché pharmaceutique provenait en partie au moins de substances naturelles, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).Chez Pierre Fabre, en pointe dans ces recherches, environ 35 % du chiffre d’affaires vient des plantes, d’après Bruno David, directeur des approvisionnements et de la botanique du laboratoire pharmaceutique. Celui-ci commercialise depuis 1989 un médicament majeur dans la lutte contre le cancer du sein et du poumon, dont le principe actif est issu de la pervenche de Madagascar.

Lien pour lire la vidéo d' Antonin Sabot:

http://www.lemonde.fr/webdocs_contenu/fichiers/2014/nagoya/nagoya.webm

Le boom de la bioprospection et du criblage d’extraits végétaux

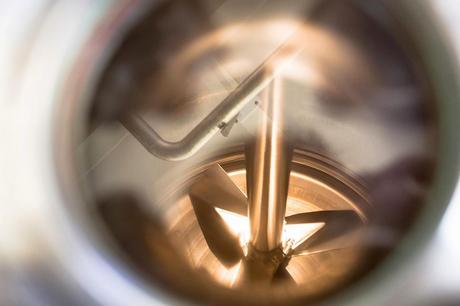

Au laboratoire Pierre Fabre comme dans les plus grands groupes pharmaceutiques, la recherche sur les substances naturelles connaît un tournant dans les années 1990, avec l’arrivée d’une nouvelle technologie : le criblage haut débit. Des robots se mettent à analyser des milliers d’extraits végétaux par jour pour y détecter des molécules actives, susceptibles d’être efficaces contre telle ou telle pathologie.La méthode exige un nombre considérable de substances naturelles à passer au crible. Laboratoires et centres de recherche étoffent donc leurs collections végétales à l’aide de campagnes de prospection dans les forêts et autres écosystèmes les plus riches en biodiversité.

Quand Pierre Fabre adopte le criblage robotisé, en 1998, il complète rapidement les quelques dizaines de plantes qu’il étudiait alors pour constituer une collection de désormais 16 000 échantillons botaniques, et cribler entre 50 000 et 100 000 extraits biologiques par jour. « Au début, on récupérait même des plantes de balcons ou dans les parcs à Toulouse, se souvient Bruno David, qui est lui-même parti prospecter sur le terrain aux quatre coins du globe. On cherchait un peu au hasard. Pour nous, toute plante est un sac de molécules d’une grande diversité chimique, formatées pour agir sur le vivant, donc qui ont potentiellement une utilité. »

Quand Pierre Fabre adopte le criblage robotisé, en 1998, il complète rapidement les quelques dizaines de plantes qu’il étudiait alors pour constituer une collection de désormais 16 000 échantillons botaniques, et cribler entre 50 000 et 100 000 extraits biologiques par jour. « Au début, on récupérait même des plantes de balcons ou dans les parcs à Toulouse, se souvient Bruno David, qui est lui-même parti prospecter sur le terrain aux quatre coins du globe. On cherchait un peu au hasard. Pour nous, toute plante est un sac de molécules d’une grande diversité chimique, formatées pour agir sur le vivant, donc qui ont potentiellement une utilité. »

Dans le public aussi, bioprospection et criblage robotisé connaissent leur heure de gloire. A l’Institut de chimie des substances naturelles (ICSN) du CNRS de Gif-sur-Yvette (Essonne), Marc Litaudon et Vincent Dumontet ont ainsi établi des collaborations officielles avec la Malaisie, le Vietnam, Madagascar, l’Ouganda, la Guyane ou encore la Nouvelle-Calédonie pour collecter des plantes – jusqu’à 6 000 aujourd’hui. Celles-ci sont récoltées sur le terrain, identifiées, puis séchées et extraites par des solvants, jusqu’à aboutir à un extrait végétal mis en plaque dans de petits tubes, prêts pour le criblage. Si une molécule active est alors détectée, le chimiste l’isole, puis identifie sa structure, afin de la reproduire intégralement, par synthèse, ou la modifier en partie, par hémisynthèse. Le but : aboutir à une molécule unique, simplifiée et améliorée, facile à produire en laboratoire.

Dans le public aussi, bioprospection et criblage robotisé connaissent leur heure de gloire. A l’Institut de chimie des substances naturelles (ICSN) du CNRS de Gif-sur-Yvette (Essonne), Marc Litaudon et Vincent Dumontet ont ainsi établi des collaborations officielles avec la Malaisie, le Vietnam, Madagascar, l’Ouganda, la Guyane ou encore la Nouvelle-Calédonie pour collecter des plantes – jusqu’à 6 000 aujourd’hui. Celles-ci sont récoltées sur le terrain, identifiées, puis séchées et extraites par des solvants, jusqu’à aboutir à un extrait végétal mis en plaque dans de petits tubes, prêts pour le criblage. Si une molécule active est alors détectée, le chimiste l’isole, puis identifie sa structure, afin de la reproduire intégralement, par synthèse, ou la modifier en partie, par hémisynthèse. Le but : aboutir à une molécule unique, simplifiée et améliorée, facile à produire en laboratoire.C’est grâce à ces travaux d’hémisynthèse que l’ICSN a découvert le principe actif d’un des premiers médicaments anticancéreux en termes de chiffres d’affaires, le taxotère, mis sur le marché en 1995 par Sanofi. « Dans les années 1960, des équipes américaines ont criblé 118 000 extraits issus de 35 000 plantes pour la recherche sur le cancer », explique Françoise Guéritte, une des chercheuses de l’équipe à l’origine de la découverte. Parmi ces extraits, une molécule active est détectée dans l’if du Pacifique, un arbre récolté aux Etats-Unis : le taxol. Mais la molécule se trouve en si petite quantité dans son écorce que les abattages intensifs pour produire le médicament mettent en péril l’espèce. La solution viendra de l’ICSN : « plusieurs ifs européens avaient été coupés dans le parc du CNRS pour faire une route, se souvient Françoise Guéritte. L’équipe en a profité pour récupérer les extraits végétaux et a mis au point un test pour évaluer leur activité biologique ». Résultat : une molécule de structure plus simple que le taxol est découverte, en bien plus grande quantité, et cette fois dans les feuilles de l’if. Après quelques modifications chimiques, le taxotère était né, et se révéla même deux fois plus actif que son prédécesseur.

Un protocole de Nagoya anticipé… ou inadapté

Derrière toutes ces campagnes de bioprospection et ces efforts de recherche, les plantes miracles ont-elles engendré les retombées tant espérées dans leurs contrées d’origine ? A ce sujet, certains, comme le laboratoire Pierre Fabre ou l’ICSN, se targuent en tout cas d’avoir anticipé le protocole de Nagoya. Le premier a notamment contribué à la reconstruction de la faculté de pharmacie du Cambodge, du Laos et du Togo, d’après Bruno David, et « apporte un complément de revenu à quelque 3 000 familles grâce à la cueillette de la pervenche dans le sud de Madagascar ». Le second a passé des accords « au plus haut niveau » avec les organismes de recherche des pays fournisseurs, et troque des plantes contre des formations d’étudiants et des collaborations scientifiques. « Tout est prévu en cas de retombées de brevet », affirme Marc Litaudon.Dans de rares cas, la bioprospection a même valu quelques retombées sonnantes et trébuchantes. L’exemple le plus marquant reste le contrat passé en 1991 entre le laboratoire Merck et l’Institut national de la biodiversité du Costa Rica : un million de dollars par an en échange de la fourniture de milliers d’échantillons biologiques, selon une publication de l’IRD (Les marchés de la biodiversité, 2008). Ce qui lui a valu d’être accusé par des ONG de vendre à bas prix la biodiversité costaricaine - malgré l’absence de résultats pour Merck.

Au-delà de ces quelques exemples, force est de constater que les milliards espérés par les pays riches en biodiversité se font toujours attendre. Le protocole de Nagoya changera-t-il la donne ? Pas certain, tant il se révèle, dans bien des cas, inadapté aux pratiques actuelles de l’industrie pharmaceutique. Ainsi, il ne s’applique pas aux molécules naturelles modifiées ou intégralement imitées par la chimie, qui constituent presque 40 % des nouvelles substances introduites sur le marché américain entre 1981 et 2006 – contre 4 % de médicaments contenant directement l’extrait ou la molécule naturelle, seuls concernés par le texte.

Parmi ces extraits de plantes, combien proviennent aussi de pays du Sud ? Beaucoup de laboratoires comptent désormais sur des collections végétales « à domicile » déjà bien étoffées par des décennies de collecte. « Le parc botanique de Kew gardens, en Angleterre, compte quelque 30 000 espèces, pourquoi aller chercher ailleurs ? », fait remarquer Marc Litaudon. Or le protocole de Nagoya ne prévoit pas d’application rétroactive pour les plantes récoltées avant son entrée en vigueur.

Enfin, l’image d’un guérisseur aiguillant la recherche pharmaceutique grâce à ses fameux « savoirs locaux », chers au protocole, semble une fois encore bien éloigné de la pratique. Certes, les effets des plantes utilisées dans la médecine traditionnelle sont confirmés dans trois quarts des cas par les ethnopharmacologues, d’après Jacques Fleurentin. Et certains laboratoires s’y sont intéressés de près, comme Shaman pharmaceuticals – qui a depuis fait faillite. Mais en l’absence de retours sur investissement, l’industrie pharmaceutique s’en est rapidement détournée.

Peut-être parce que les laboratoires voulaient, justement, éviter toute insécurité juridique autour d’éventuels droits de propriété intellectuelle que pourraient revendiquer les communautés utilisant ces plantes. Mais aussi parce que ces connaissances ne sont pas forcément adaptées à leurs besoins. Il n’est pas certain qu’elles présentent un net avantage par rapport aux nombreuses substances déjà sur le marché, surtout pour les pathologies qui suscitent le plus d’efforts de recherche, comme le cancer. Pas évident, non plus, que les préparations des guérisseurs soient facilement commercialisables : il s’agit souvent d’un mélange de plantes fraîches, ou de plantes dont plusieurs molécules agissent en convergence. Tout l’inverse de ce que cherche l’industrie pharmaceutique : une molécule unique, isolable et brevetable.

La recherche pharmaceutique : de longs efforts pour peu de médicaments

Si le partage des bénéfices se fait attendre, c’est aussi parce qu’il n’y a, bien souvent, tout simplement aucun bénéfice à partager. Ces longues recherches, même si elles contribuent à faire avancer les connaissances dans les champs de la chimie, de la biologie et de la botanique, n’aboutissent que très rarement à un produit commercialisé. Chez Pierre Fabre, les activités de prospection et de criblage ont pour l’instant été infructueuses, et se poursuivent toujours, depuis quinze ans, dans l’espoir de mettre sur le marché, un jour, un nouveau médicament. Même scénario à l’ICSN : il y a bien eu des molécules actives trouvées, des brevets déposés, mais ceux-ci ne sont jamais parvenus à franchir les multiples tests préalables à une mise sur le marché.Face à ce manque de rentabilité, la plupart des grands laboratoires pharmaceutiques ont finalement mis un terme à leurs recherches sur les substances naturelles pour se tourner vers les molécules directement fabriquées par les laboratoires de chimie. La chimie combinatoire, notamment, a permis d’assembler des millions de molécules, au hasard, à moindre coût, plus simplement et dans un cadre juridique plus clair que les molécules issues de la nature. Elle alimente d’immenses chimiothèques, que les robots criblent sans relâche à la recherche de molécules actives.

Là aussi, pourtant, le succès a été mitigé – même si 41 % des substances développées entre 1981 et 2006 étaient issues de ces molécules sans origine naturelle. « La chimie combinatoire produit plus que la nature, mais moins bien : des molécules très simples, qui ont très peu de chance d’avoir une utilité quelconque, explique Marc Litaudon. Alors que la molécule naturelle a une structure d’une complexité et d’un raffinement que l’homme est incapable d’imaginer. Elle est le fruit de millions d’années de sélection, donc elle a forcément une utilité biologique. » « La recherche sur les substances naturelles revient petit à petit à la mode, renchérit Françoise Guéritte. C’est cyclique. »

Toujours est-il que ces recherches ne puiseront plus forcément dans la biodiversité telle qu’imaginée aux premières heures des grandes négociations environnementales : ce sont de plus en plus les micro-organismes et les organismes des grands fonds marins ou des milieux extrêmes qui inspirent les scientifiques. Pour autant, le protocole de Nagoya aura toujours le mérite de poser un cadre plus systématisé, internationalement reconnu, afin de réguler le grand marché de la biodiversité, estime Catherine Aubertin. « C’est au moins la reconnaissance qu’on ne peut plus faire son marché n’importe comment dans les pays du Sud, c’est la fin d’un certain esprit colonial qui a longtemps prévalu dans la recherche en botanique. »

_________________________________________________________________

Entretiens avec Michel Sauvain, directeur de recherche à l’IRD et Françoise Nepveu, directrice de l’UMR 152 et professeure à l’Université Paul Sabatier -Toulouse III.

">

De la plante au médicament, une passerelle entre tradition et science

En associant les connaissances traditionnelles sur les plantes et les méthodes les plus modernes de la physico-chimie et de la biologie, les scientifiques de l’UMR IRD-Université Paul Sabatier de Toulouse ont l’espoir de découvrir de nouvelles substances antipaludiques. Actuellement les chercheurs sont sur plusieurs pistes très prometteuses et espèrent pouvoir découvrir un candidat médicament.Durée : 3'05

Entretien : Catherine Fontaine

Réalisation : Luc Markiw