Sous la Monarchie de Juillet et le Second Empire, quelques marchands de tableaux louaient des toiles à de petits bourgeois parvenus désireux de faire croire à leurs convives qu’ils étaient collectionneurs. Il s’agissait, le plus souvent, d'œuvres mineures, mais aussi de valeurs conventionnelles, très éloignées de toute modernité. A la même époque naissait ce que l’on pourrait aujourd’hui nommer le « marché de l’art » ; hommes d’affaires, banquiers, agents de change découvraient qu’un achat judicieux pouvaient rapporter autant de plus-value que des actions de mines ou de chemin de fer. Mais, là encore, il n’était pas question de s’aventurer hors des artistes reconnus (qui avaient parfois compté parmi les réprouvés dix ou vingt ans auparavant). Les collectionneurs français demeuraient hermétiques aux courants novateurs et les spéculateurs plus encore.

Sous la Monarchie de Juillet et le Second Empire, quelques marchands de tableaux louaient des toiles à de petits bourgeois parvenus désireux de faire croire à leurs convives qu’ils étaient collectionneurs. Il s’agissait, le plus souvent, d'œuvres mineures, mais aussi de valeurs conventionnelles, très éloignées de toute modernité. A la même époque naissait ce que l’on pourrait aujourd’hui nommer le « marché de l’art » ; hommes d’affaires, banquiers, agents de change découvraient qu’un achat judicieux pouvaient rapporter autant de plus-value que des actions de mines ou de chemin de fer. Mais, là encore, il n’était pas question de s’aventurer hors des artistes reconnus (qui avaient parfois compté parmi les réprouvés dix ou vingt ans auparavant). Les collectionneurs français demeuraient hermétiques aux courants novateurs et les spéculateurs plus encore.

Dans ce contexte, un improbable précurseur allait avoir le courage de ne pas exploiter ce filon, de prendre tous les risques. Il s’appelait Paul Durand-Ruel (1831-1922). Improbable, car ce fils de papetier et galeriste appartenait à la bourgeoisie catholique, généralement peu ouverte à tout ce qui s’éloignait peu ou prou de la tradition - et encore plus réticente face à des artistes aussi anticléricaux que Gustave Courbet. Un autre catholique, collectionneur cette fois, le baryton Jean-Baptiste Faure (auquel on doit le succès du cantique Minuit chrétien), suivra le même chemin, en achetant notamment le sulfureux Sommeil du maître peintre d’Ornans.

Paul Durand-Ruel, homme du XIXe siècle, fut finalement le premier grand marchand du XXe, au sens où nous l’entendons aujourd’hui. Pour le connaître, le public n’avait pu, jusqu’à présent, se référer qu’à la passionnante biographie de Pierre Assouline (Grâces lui soient rendues, Gallimard, collection Folio, 416 pages, 9,50 €). La belle exposition qui se tient au Musée du Luxembourg jusqu’au 8 février 2015, « Paul Durand-Ruel, le pari de l’impressionnisme », propose une nouvelle approche, fondée sur les recherches les plus récentes.

Sans doute l’intitulé met-il l’accent sur les peintres impressionnistes dont le galeriste fut le courageux soutien à une époque où cette avant-garde n’essuyait en France que quolibets et mépris ; pour autant, la centaine d’œuvres ici réunie dans une scénographie aussi sobre que bienvenue reste fort éloignée des « couvercles de boîtes de chocolat » qu’auraient pu redouter les détracteurs les moins indulgents de Renoir ou de Monet. Les toiles présentées témoignent en effet d’un choix très judicieux, tant par leur qualité que par leur rareté, puisque certaines sont habituellement conservées dans des collections privées et non accessibles au public. Parmi celles-ci, on notera Les Galettes de Monet, peintes en 1882, extraordinaire dans sa perspective plongeante, qui justifieraient à elle-seule une visite, mais aussi Mademoiselle Lala au cirque Fernando de Degas (1879), suspendue dans les airs, dans une contreplongée audacieuse, ou Un Bar aux folies bergères de Manet, qui ne se confond pas avec la version plus connue du Courtauld Institute of Art qui avait appartenu à la collection Ferenc Hatvany de Budapest.

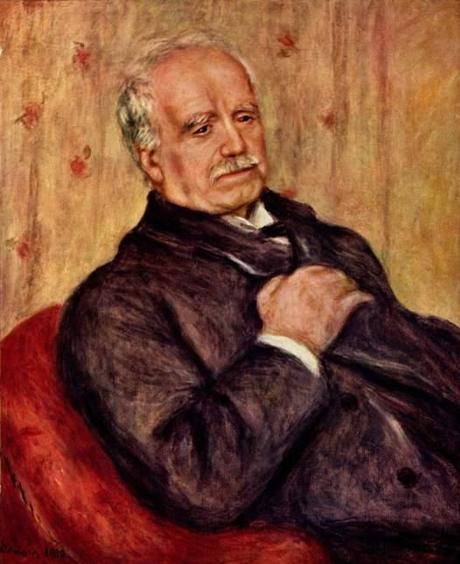

De Manet, toujours, on retrouvera avec plaisir La Musique aux Tuileries (1862) où les spectateurs perspicaces reconnaitront, entre autres, Baudelaire conversant avec Théophile Gautier. Claude Monet est fort bien représenté, avec des œuvres emblématiques, comme Le Pont de chemin de fer à Argenteuil (1873) ou une série de Peupliers (1891), mais aussi des tableaux plus inattendus, comme Madame Monet au canapé (vers 1871). Mary Cassatt, Berthe Morisot, Pissarro, Sisley et Paul Cézanne sont aussi de la partie, ainsi, sans surprise, que Renoir, ami intime du marchand. « Sans surprise » n’est d’ailleurs pas le mot juste car, là encore, le choix opéré a permis d’écarter les éternelles guimauves pour retenir de remarquables toiles, représentant en particulier les enfants Durand-Ruel et le galeriste lui-même, dont le visage, très travaillé, est une vraie réussite. On s’arrêtera également devant les documents présentés sous vitrine - dont le livre de stock de la galerie - qui ne sont pas les moins singuliers.

Avoir, dès 1870, osé le pari des Impressionnistes sur un marché délibérément hostile restera sans doute le titre de gloire du marchand qui, en s’assurant des contrats d’exclusivité avec les principaux artistes et en accompagnant leur parcours, faisait preuve d’inventivité. Il se montrera encore plus novateur en assurant leur promotion sur des marchés plus réceptifs que la France, en Grande Bretagne et, surtout, aux Etats-Unis. Cependant, l’exposition ne néglige pas la première partie de la carrière de Paul Durand-Ruel qui, à partir du milieu des années 1850, s’intéressa à Delacroix, à l’Ecole de Barbizon, aux paysagistes et au Réalisme. C’est pourquoi figurent ici Les Ruines du château de Pierrefonds (vers 1840-45) de Corot, La Bergerie (vers 1856-58) de Millet, plusieurs Théodore Rousseau et deux Courbet particulièrement représentatifs, Nature morte aux pommes (1872) et surtout la très belle Femme à la vague (1865).

Ajoutons que l’exposition s’accompagne d’un très beau catalogue réalisé sous la direction scientifique de Sylvie Patry (RMN - Musée du Luxembourg, 240 pages, 35 €) réunissant une dizaine d’essais de premier ordre et une iconographie irréprochable.

Illustrations : Pierre-Auguste Renoir, Paul Durand-Ruel, 1910, huile sur toile, 65 x 54 cm, collection Durand-Ruel, © Durand-Ruel et Cie - Claude Monet, Les Galettes, 1882, huile sur toile, 65 x 81 cm, collection particulière, © Durand-Ruel et Cie .