"Ta langue autour de la mienne, chignole de chair fraîche et

"Ta langue autour de la mienne, chignole de chair fraîche etdébauche ébauchée, toi aussi tu entres et sors

de ma vie par la bouche."

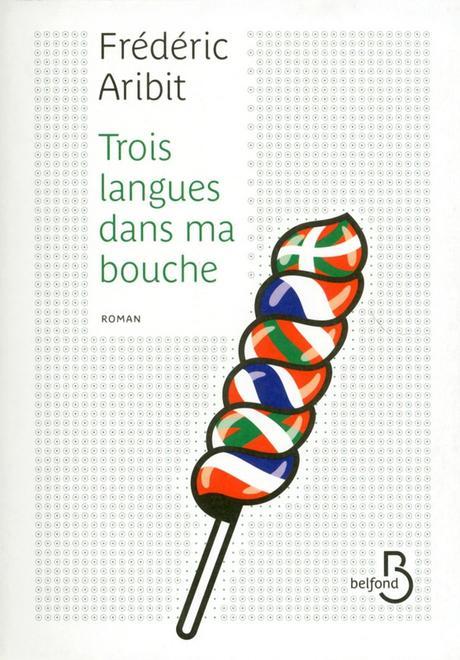

Quel lecteur n'arrêterait pas son regard sur ce titre on ne peut plus littéraire - puisqu'il mêle dans un même imaginaire le mot et la chose, le langage et l'organe ? Premier roman de Frédéric Aribit (mais pas premier livre ; cf. André Breton, Georges Bataille : le vif du sujet, paru à L'écarlate en 2012), Trois langues dans ma bouche possède autant de caractéristiques du premier roman que de traits propres au roman initiatique. Remarque aussi anodine que simplement introductive, et bien loin de pouvoir en rendre compte, tant est prometteuse cette nouvelle voix de la littérature française.

Pour faire court, disons qu'on pourrait se risquer à la formule éculée : on ne naît pas basque, on le devient. Probablement est-ce un peu ce qui arrive au narrateur (dont les liens avec l'auteur, né à Bayonne, ne laissent pas place au doute.) Mais comment le devient-on, c'est toute la question. Les codes du temps, la famille, les amis, l'école, l'église, la musique, l'amour : toutes formes d'influences éprouvées par un narrateur qui se révèle particulièrement sensible aux événements, grands ou petits. Il faut dire que nous sommes dans les années quatre-vingt, époque où l'on disait (croyait) que les idéologies étaient mourantes et que le monde entrait dans un ère nouvelle, toute chose ayant une fin - même l'Histoire, donc.

De ces années quatre-vingt, Frédéric Aribit est un enfant nostalgique et lucide. Ce qui, fût-ce entre les lignes, ne va pas sans quelque amertume. Il est d'ailleurs plaisant de songer que son roman n'est pas, quoique dans un registre bien différent, sans évoquer Le retour de Bouvard et Pécuchet, pastiche d'un autre Frédéric, Berthet celui-là, que les mêmes éditions Belfond ont eu récemment la bonne idée de rééditer : dans les deux cas, on ne peut s'empêcher de sourire un peu jaune au rappel de ces années, sans toutefois parvenir à contenir une certaine tendresse. Et puisque moi-même je viens de là, c'est peu dire que le roman d'Aribit m'a parfois fait sourire : de toute évidence, nous aurions pu nous croiser...

Premier roman et roman d'iniatition, donc : on le mesure à une certaine fraîcheur de ton et de forme, à une certaine gourmandise à tout dire, parfois d'ailleurs avec une légère surabondance de références, et à cette impression que, peu ou prou, laissent au lecteur nombre de premiers romans : à savoir ce désir, plus ou moins délibéré, de clore un chapitre de sa propre histoire, de refermer la page sur quelque chose, sa jeunesse le plus souvent. Le premier roman (je ne suis pas trop mal placé en parler) peut, chez certains écrivains, prendre la figure du tombeau - tombeau à cette part de soi toujours vivace mais dont on éprouve, progressivement, par-devers soi et non sans mélancolie, l'inexorable finitude. À cette aune, le roman de Frédéric Aribit est très touchant, et montre bien par où peut passer, chez un écrivain, sa naissance à la littérature.

Mais revenons à ce qui constitue l'objet principal de Trois langues dans ma bouche : la langue basque - et, à sa manière, la basquité.

C'est une langue que le narrateur, dans sa toute petite enfance, partout autour de lui, entendait. Avant, d'une certaine manière, de l'oublier. Parce qu'elle était en désuétude, parce que les vieux mourraient, parce que l'école, toute à sa mission républicaine, étouffait (délibérément ou de facto) les langues régionales ou minoritaires (pour reprendre l'intitulé de la Charte européenne ratifiée en 1999 par Lionel Jospin), et parce que, très prosaïquement, on entendait dans les boums davantage de Kim Wilde, de Nena ou de A-ha que de bandas du pays basque ou de Nico Etxcart (personnellement, je ne connaissais guère que les metalleux de Killers, mais c'est un autre sujet...). Toujours est-il que le narrateur va passer sa jeunesse pris dans " l'étau idéologique du basque maternel et du français des livres", sa langue maternelle étant au fil du temps " tombée dans le fond de [ sa] gorge" et la langue française ayant fini par prendre toute la place, " culture devenue nature". De là, il faudra attendre la littérature (et la découverte, au passage, de l'infinie liberté que charrie le jazz) pour qu'enfin il respire à son aise dans un nouvel " espace immense".

Écartelé entre deux langues et deux idéologies qui, toutes deux, ont l'identité clouée au coeur, le narrateur navigue à vue entre les deux clichés du francisant et du basquisant : tout somme l'être basque à choisir son camp, et l'enfant des années quatre-vingt se sent bien impuissant à trancher dans la grosse bidoche identitaire. Il faut dire que, pour le petit Basque, la politique est partout : " c'était là, en vous, à votre insu". Comment se défaire alors de ces " éternelles et bienheureuses consciences tranquilles qui vous tricotaient tout à trac des réponses toujours prêtes, [...], tranchant tous les dilemmes aussi simplement qu'une pomme d'un coup d'Opinel affûté, sans jamais parvenir à cacher que derrière la distribution des rôles de l'effarante comédie humaine qu'on s'évertuait à jouer aux enfants, elles n'en pensaient pas moins."

Ce faisant, le narrateur, pour mettre un peu de distance, pratique l'humour, et d'abord l'humour sur soi, à la limite de l'auto-dépréciation, constatant seulement qu'il ne maîtrise pas le chemin, qu'il n'en décide pas, qu'il s'en remet au hasard des événements pour, presque malgré lui, se choisir un camp. Cette part d'incertitude, donc de relative insatisfaction, est un des aspects les plus problématiques et les plus saisissants de ce texte. Même au plus haut de la lutte, même quand toutes les conditions sont réunies pour donner à un adolescent l'envie de rejoindre une bonne fois pour toutes le camp de la révolte (donc de la basquité), subsiste chez lui une sensation d'étrangeté à soi-même, tropisme observateur et dubitatif où l'auteur ira puiser sa littérature. D'ailleurs, les moments du livre qui me semblent les plus faibles sont précisément ceux où Aribit, quittant le roman, s'attache au contexte historique et politique dans des allures de dissertation et avec une sorte de distance indignée qui nous coupe du roman et de sa poésie : malgré la vivacité de son trait, ne nous reste que l'observateur engagé, et le littérateur alors nous manque. L'écriture de Frédéric Aribit n'est jamais aussi percutante que lorsqu'il entre dans ses sensations, dans ses doutes, dans tout ce qui a modelé son regard. Ce moment, par exemple (il faut bien sélectionner), très beau, où, enfant encore, et même enfant de choeur, il se demande déjà ce que c'est que de vivre. Et de mourir, donc, lui qui assistait le prêtre lors des messes de funérailles : " Je mesurais l'immensité de mon ignorance à la douleur qui les brisait tous." La question de la langue n'est jamais bien loin, et la souffrance du regard perturbé l'exhausse de manière décisive : " Souvent, il me suffisait de penser à une chose pour me convaincre qu'elle ne se réaliserait pas. De même, je voulais croire que si les mots sont les traces de ce qui n'est plus, dire, inversement, c'était empêcher que cela advienne. La mort peut-être ne fait pas exception." Évoquons aussi la mort du grand-père et ces moments où, en famille, on tuait le lapin et le cochon. Ou encore ce passage, plein de verve, très original, sur sa détestation de la langue de boeuf. Car la langue, c'est aussi de la chair (on y arrive), c'est aussi cet organe sensoriel, érogène, vecteur d'un accès au monde et à soi-même. Une chair qui donne lieu à des passages homériques et, pour tout dire, érotiques, où l'humour, et c'est heureux, n'est jamais absent. En pleine découverte des plaisirs sensuels, et alors que, sur le canapé, deux copines finissent, avec leur langue justement, par entreprendre goulûment notre narrateur, Aribit trouve ainsi, dans un passage lardé d'allusions à The Cure (l'une des deux filles porte un tee-shirt du groupe), l'occasion d'un petit moment de bravoure, autorisant son personnage à savourer son plaisir " jusqu'à ce que je déborde comme un mot en trop d'entre les petits poissons vivaces de leurs langues mêlées, lapsus lapé Lullaby sucé sorti sans qu'on s'en aperçoive, solution liquide passée aux sels d'argent de leurs papilles dorées et giclant soudain si loin du révélateur de mon bas-ventre en plein dans le Cu de The Cure. "

C'est dans cet espace mêlé d'indécision, de gravité et de dérision que Frédéric Aribit réussit au mieux à nous montrer combien la langue induit, charrie, un rapport au monde. Et ce que son roman a de singulier, outre cette relative légèreté, relative car lestée de sensations belles et douloureuses, c'est qu'il nous montre comment l'on devient contemporain de soi et de sa propre langue - celle qui s'invente jour après jour, défaite de sa gangue d'influences, tout entière tendue vers son dessein émancipateur et littéraire.

Frédéric Aribit le site des Editions Belfond