« Les Japonais avaient le chic pour vous faire vous sentir un rustre. Analphabète. Ce devrait être un handicap reconnu. » (p. 159)

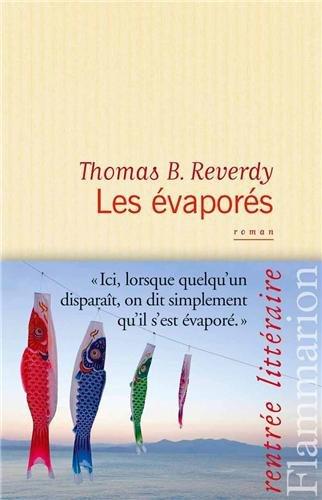

Je commence ce billet en précisant que celui-là, de livre, je l’ai lu de A à Z 😉

« Il faut que vous sachiez d’abord qu’ici, au Japon, un adulte a légalement le droit de disparaître.

– Il n’y a pas d’enquête de police.

– C’est comme une fugue. On dit yonige, ça veut dire ‘fuite de nuit’. Dans le fond c’est une sorte de déménagement, mais sans laisser d’adresse. » (p. 173)

Mais il ne faut nullement voir dans ce roman une enquête « pittoresque » d’un Occidental au Japon. Le Japon, ce pays si étrange pour des yeux étrangers, nous est livré petit à petit, sous forme de courts chapitres que l’auteur déploie comme des éventails japonais ornés de miniatures stylisées : brèves entrées dans le quotidien des travailleurs pauvres de San’ya à Tokyo et des « déchargeux » qui nettoient la zone irradiée par la catastrophe nucléaire de Fukushima (nous sommes en 2012), images fugitives et extrêmement poétiques de « rêves japonais » qui invoquent tout un pan du passé, des paysages et des us locaux, , virées dans les bas-fonds de Tokyo états d’âmes d’un Richard B. un peu perdu dans ce pays si policé, avec sa dégaine de cow-boy de l’ouest, en mal d’amour de sa Yukiko…

Par exemple, à propos de son apprentissage du japonais : « En fait, cela semblait plus facile d’apprendre le violon. Par exemple, il était impossible de savoir rapidement compter jusqu’à dix. Les chiffres – ou plutôt les mots – changeaient selon qu’on voulait compter des objets ronds, des objets plats, des gens, des enfants, des petits animaux, des grands, des animaux qui volent ou qui rampent ou qui nagent, des machines, des tubes, des carrés. Cela faisait une bonne douzaine de façons de compter jusqu’à dix. » (p. 137)

Et une belle description d’un monastère : « Des pins étagés avec science laissaient voir, à travers leur feuillage de dentelle, les bosses moussues, les pierres et les arbustes d’azalées qui dessinaient, si l’on fermait à demi les yeux, des paysages entiers de montagnes et de vallées, se succédant dans une profondeur sans échelle, vibrant de toutes les nuances du vert qui font ici la forêt, du jade clair des bambous au pétrole sombre des conifères, en passant par l’émeraude des érables d’avril, tout le Japon, par plans, détails et flous de brume, comme dans un paravent d’Héian. Une rivière invisible serpentait uniquement, semblait-il, pour combler l’oeuvre et lui donner vie en laissant entendre partout le bruit léger, changeant et régulier de l’eau. Et cette perfection la calma soudain, alors qu’elle était entrée ici pleine d’inquiétude. » (p. 151)

Le Japon m’est apparu comme un « monde flottant » perdu entre passé immémorial, irréductibles particularités et modernité tirée vers l’absurde. Et le groupe social qui fait le pont entre tout ces éléments, c’est le « syndicat », c’est-à-dire les clans de yakuzas, les shoguns de l’ère moderne, dont je n’imaginais pas, avant la lecture de ce roman, l’étendue de leur emprise sur toutes les activités du pays. Mais les façades des gratte-ciels et les machinations des grandes compagnies n’effacent pas les rites et les modes de vie très structurés de la société japonaise : même les clochards et les étudiants sans le sou sont « intégrés » (les seconds en se faisant parfois payer pour habiter des maisons de johatsu considérées comme marquées par le malheur) et les survivants de la triple catastrophe de mars 2011 (séisme-tsunami-accident nucléaire) paient encore les traites de leurs maisons saccagées par la vague. En fait, ceux qui n’arrivent plus à s’intégrer « s’évaporent » comme s’ils démissionnaient de leur vie officielle, et se refont une nouvelle vie loin des radars, ailleurs.

« Le ‘monde flottant’, vois-tu, ce n’est pas qu’une image. C’est ainsi qu’on appelle la société des vagabonds, des brigands, des prostitués et des moines errants, des comédiennes comme moi, mais, au fond, tous les Japonais s’accrochent en titubant aux rochers de leur île comme sur le pont d’un très gros bateau. Il y a toujours eu des catastrophes. Des gens meurent, des maisons sont écrasées ou s’effondrent, des villes sont anéanties par le feu, emportées par les tsunamis… Et puis il y a ceux qui n’étaient pas là et n’osent pas revenir. Ceux qui se sont enfuis. il y a tous les survivants, les riches et les pauvres, remis à égalité par le malheur… Ce sont des temps où chacun peut refaire sa vie, repartir de zéro. Les cartes du temps sont rebattues, ce sont des temps d’espoir, malgré tout. On les voyait ainsi autrefois. » (p.105)

C’est donc ce qui arrive à Kazehiro, le père de Yukiko. Je vous laisse découvrir ses raisons à la lecture du livre. Cela a un lien avec la catastrophe de 2011, bien-sûr. J’ai été marquée par les descriptions post-apocalyptiques de la région touchée par le tsunami. Volontairement l’auteur nous dépeint une ambiance morne et rendue à une solitude et un désarroi plus qu’archaïques. Les victimes ont vraiment été laissées sans rien, dépouillées de tout, ce qui les a parfois fait redescendre toute l’échelle sociale, comme le jeune Akainu, 14 ans.

« C’est une décharge. Elle s’étend à des kilomètres. Chaque tas est destiné à recueillir un type de matériau. Il y a des coteaux de frigidaires et autres lave-vaisselles, des dômes de gravats de béton, des sommets de plastique, jouets, bassines, des volcans de vêtements, de rideaux et de canapés, et d’autres de voitures, des assifs de poutres, de portes et de meubles, sous la neige on dirait des drumlins constitués de moraines de fonds qui auraient convergé ici par la force inouïe d’un glacier. Toute une ville en débris, consciencieusement triés, entreposés, monstrueux et inutiles. Les survivants avaient tout perdu, alors ils avaient tout laissé. » (p. 185)

Tous ces éléments dissonants, plus une petite musique seventies agréablement anachronique, plus des petites « perles » d’étrangeté, composent un récit prenant qui m’a beaucoup plu. Accessoirement, j’ai aussi découvert un poète bien réel, dont voici un poème cité dans le livre :

L’attendre, elle…

Rien à faire à part écrire un poème.

Elle a 5 minutes de retard maintenant.

J’ai l’impression qu’elle va avoir au moins

15 minutes de retard.

Il est 21 heures, passées de 6 minutes, à présent, à Tokyo.

– MAINTENANT précisément MAINTENANT –

la sonnette du palier retentit.

Elle est sur le seuil :

6 minutes, après 21 heures

à Tokyo.

Rien n’a changé

sauf qu’elle est là.

Merci à Mior de m’avoir donné envie de lire ce livre : allez vite lire son billet ici.