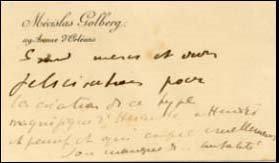

Arnold Bœcklin par Mecislas Golberg La Plume, 1901.

Arnold Bœcklin par Mecislas Golberg La Plume, 1901.Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la pensée humaine a atténué les exagérations et les violences de la première époque romantique.

Les philosophes et les artistes ont créé une légende nouvelle de l'énergie.

Ils ont spiritualisé la force, ils ont rendu la science plus aimable et on donné à la vigueur une attitude pleine de sagesse.

Parmi les ouvriers de cette nouvelle forme de la pensée, A. Bœcklin occupe une des premières places. Dans une étude spéciales je parle de la technique du peintre, de son âme picturale. Aujourd'hui je me limiterai à l'analyse de ce qu'on appelle idée générale de son oeuvre.

Bœcklin a vu les derniers vestiges du romantisme. Il a assisté aux sanglants drames sociaux de 1848 qui on fait crouler tant de rêves. L'exaltation de la force ne pouvait plus lui suffire. Le geste violent et la couleur trop éclatante exaspéraient son esprit que la vie a froissé. Les ombres romantiques gênaient déjà cette âme prête à la sagesse.

La sagesse ! Les uns la voient dans l'oubli et le calme. D'autres la trouvent dans la solitude. D'autres encore croient la tenir en exaltant leurs troubles et leur épouvante. Bœcklin a procédé autrement.

L'art et la pensée de son temps qui ont glorifié trop l'énergie brute l'angoissaient. Les bonnes âmes se sont détournées du spectacle de la rue et sont allées dans le passé chercher des indications. On a voulu comme autrefois avoir la bonne gaieté, le rire franc, et l'amitié des dieux.

Les philologues – ces ascètes modernes – sont partis pour explorer Rome et l'Hellade. Ils voulaient aimer de nouveau les bosquets sacrés et les nymphes des bois.

La brutalité de la force naturelle ne suffisait pas. On avait faim des nourritures spirituelles et on craignait le banal idéalisme, vieillot et usé.

Or la Grèce avec ses mythes, avec ses dieux peu terrifiants, si humains, reposait des violences de l'énergie barbare qu'exagérait la volonté chrétienne.

Bœcklin aussi se tourna vers la terre attique. Les satyres, les nymphes, les boucs divins – ces exagérations de la vigueur humaine – l'on tenté.

En Italie il a connu le ciel et le sourire. Il a rêvé Bacchus et ses ébats, les rires des Silènes, les troublantes grâces des Sirènes.

Avec les couleurs éclatantes, blessantes parfois – avec la gaucherie d'amoureux il a peint les paysages et leurs dieux. Cependant le sang du vigoureux Suisse était parfois blessé par les aimables ébats.

Et alors il éclatait en imprécations. Sa couleur s'exaltait. Le blanc et le bleu et le rouge enveloppaient ses visions. Le ciel redevenait hérissé de menaces. La désolation soufflait à travers les arbres, la désolation et l'épouvante de l'énergie qui se sent vigoureuse et qui ne peut encore trouver le geste sobre qui convient à toute force réelle.

Il fait dans ces instants l'Incendie du Bourg, le Prométhée ; il peint la souffrance si profonde de la légende chrétienne. Il use sa palette pour faire sortir la douleur de l'esprit, la sombre douleur de l'âme que l'immortalité blesse ou bien il jette sur la toile le Chevalier de la mort, l'aventurier qui chevauche parmi les squelettes et la terreur des solitudes.

Mais parfois il s'attendrit ! La sagesse antique, la pensive légende l'attire.

Il revient plus calme. Il peint le Printemps, la gaieté du soleil, l'humaine mélancolie de l'automne, cette merveilleuse Villa au bord de la mer où la nature est si sévère et où les cyprès parmi lesquels une femme en deuil pense sont secoué par le vent marin.

Et alors la couleur s'adoucit : les tons gris paraissent, le ciel brun, la mer est glauque...

C'est le rêve du coeur humain que ne charme même plus quelque nymphe ou le Pan !

Son génie puissant cherche encore sa forme. Il s'épuise dans les lamentations. Il n'a pas peur de la solitude. Il connait déjà la sublime terreur !

Parmi les hommes il essaie de retrouver l'âme de son art.

Il fait des portraits. Il étudie l'homme. Cependant bientôt il l'abandonne. La chair humaine, la figure n'appartiennent pas à son pinceau. En effet, son art a des principes moraux encore. Il a des troubles qui empêchent de créer un portrait, de faire surgir la beauté par le seul procédé de l'art. Les figures ont des contours merveilleux, des expressions intéressantes mais manquent de précision.

Il n'a pas construit son type humain. L'homme de Bœcklin paraît seulement comme partie du paysage ou bien comme une ombre lointaine, comme une attitude.

Il n'a pas pu non plus créer son type de femme. Même sa Viola ne peut être considéré comme document humain qu'au point de vue de la psychologie du peintre.

Comme tous les créateurs du XIXe siècle il était préoccupé par l'expression, par l'âme morale. Il peignait avec sa colère, avec sa mélancolie. Or ces sentiments empêchent de faire surgir la statue humaine. Car, au fond, cet art si simple du portrait demande une grande possession des procédés qu'on emploie, une sérénité d'esprit que rien ne trouble : elle demande aussi le règne de la Raison.

Bœcklin peignait le caractère, il cherchait l'émotion et l'expression. Fatalement l'homme nu lui échappait. Malgré lui, il s'arrêtait devant un geste, devant un trait, au détriment de l'harmonie d'ensemble.

Il ne pouvait pas encore avoir la sagesse attique. Son âme était à peine thessalienne. Mais une fois cette restriction faite, si cela en est une, quelle belle légende de l'énergie humaine nous a légué Bœcklin !

Devant le sphinx humain, l'artiste restait troublé. Mais aussitôt que son regard s'attachait aux coteaux verdoyants, aux ruines de Pompéï, à la Campagne romaine, au pays sévère d'Ombrie, il retrouvait des accents justes et des couleurs merveilleuses pour rendre la rêverie de l'homme au milieu des paysages sacrés, la douceur mélancolique devant la durée et l'immortelle vie.

Il fallut cependant beaucoup souffrir, brûler dans la poix, être égaré et fléchi par son art pour arriver à cette douceur qui est déjà presque au seuil de la sagesse.

Cette époque non plus seulement d'épouvante morale mais d'épouvante picturale se manifeste dans ses tableaux que ses admirateurs appellent tableaux que ses admirateurs appellent tableaux de la période bleue.

Les sujets de luttes morales : Bœcklin et la Mort, Pièta, les paysages de tempête sont noyés dans la couleur bleue, d'un bleu aux éclats gris, violacés. Dans ces oeuvres l'esprit semble subir, dans un effort suprême, l'assaut de la passion contre l'art.

En effet cette période bleue, c'est la période où le génie du peintre est emporté par le génie de l'homme. Il est fasciné par les violences de son sang et en larges traits il étale le bleu de terreur, le bleu des visions fatales, des grandes désolations... Mais l'artiste finit par se dominer... Après cet éclat terrible, il revient calmé vers la prairie, les fleurs, les souvenirs et surtout vers la mer, l'immense mer.

Il peint les âges humains, un parvis de fleurs où jouent les enfants, où les adolescents s'aiment et les vieux rêvent. La prairie n'a déjà rien d'apocalyptique. Elle s'offre à ceux qui l'aimeront en apportant son manteau fleuri et sa musique des sources ; il fait aussi des fêtes des vins, pleines de gaieté robuste, de gros rire... Mais ce qui le hante après les terreurs, ce sont les vagues de la mer, les brises, les douces visions des rochers : les naïades, les dauphins, les gros dieux de l'Océan qui rient, jouent et prennent leurs ébats dans l'onde vide.

Son tableau Dans le jeu des vagues est vigoureux. La couleur est limpide, les gestes sont gracieux et tout chante la beauté de la vie infinie, de la vie impersonnelle.

Ses marines qui sont encore analytiques, où la couleur est dominée par la composition, apportent un élément nouveau à son art : les nuances des couleurs, les nuances des reflets. Il apprend à peindre ce qui est diaphane, semi-matériel, liquide et si gracieux. Il se retrempe dans ses visions antiques, en compagnie des dieux qu'il a aimés hier et qu'il a abandonnés pour la peinture dramatique.

Il revient donc vers la légende ! Mais ce n'est plus seulement les pans et les nymphes qu'il peint. Il a plus de ressources. Il a vécu plus profondément. Il a appris à décomposer sa couleur, à la simplifier. Avec un peu, il reconstruit sa vision. En plus, il a besoin du sentiment de vigueur et de durée dans un milieu sain, ultra-humain, parmi les rochers, les tempêtes, les épouvantes où malgré tout demeure la vie de l'onde.

Dans les peintures première manière, il analysait ses sentiments et cherchait sa peinture. Dans son époque dramatique, il a subi ses sentiments et les a exprimés par la couleur simplifiée, maniérée, mais qui parlait à sa raison troublée.

Dans les marines, il domine déjà la légende. Il sait l'employer à son gré et transporte ses dieux dans les espaces pleins de mouvement où il faut avec peu créer beaucoup.

Tout en faisant ses naïades, tout en animant la mer glauque, de plus en plus il affine sa couleur et prête son oreille attentive au silence.

Cela se passe déjà à Fiésole, près de Florence où Bœcklin habite. Les turbulences même de la mer lui semblent trop faciles. Le peintre a appris déjà la sagesse. Il dit un jour à la dame qui lui demande de peindre un incident quelconque : Ceci ne peut être peint. Et dans l'album de la dame il inscrit quelques vers.

Les grands espaces lui ont appris la loi de la lumière. Les retraites silencieuses du paysage toscan lui apprendrons la loi des nuances grises.

Il n'a plus besoin de décomposer sa vision picturale. Il ne fait plus la superposition du violet, du rouge, du blanc de son Odusseus et Calypso. Mais il peint le Silence dans la forêt, le Bosquet sacré, l'Ile de la mort.

La pensive mélancolie préside maintenant à son art. Les ombres et les lumières se sont fonfues ; tout est diaphane – la lumière n'a pas l'éclat insolent et l'ombre ne souffle pas l'épouvante. Les troncs d'arbres n'ont plus l'écorce d'un brun violent. La verdure est devenue plus pudique. Le tableau a un ensemble – un ton qui ne permet d'analyser rien de particulier et qui oblige à l'admiration où se mêlent la tendresse, la mélancolie, le sentiment de quelque bonté ineffable, de la vie douce, malgré tout, douce à cause du sage qui a su l'aimer et l'exprimer.

Aucun tableau ne m'a donné ce sentiment de sainteté, de silencieuse douceur, de respect, enfin de je ne sais quoi, que j'ai éprouvé devant son Bosquet sacré.

Les quelques fleurs éparses, les arbres, la blancheur éclatante des airs et puis ce cortège des prétresses de la flamme qui vont s'agenouiller devant l'autel où brûle le feu bienfaisant, celui que domine la pensive et bienfaisante Vesta. Que nous sommes loin de la terreur de Prométhée !

Le voici, le feu ! Il se lève de l'autel que cache le feuillage... mais il ne détruira rien... Aucun dieu, aucun héros n'auront plus besoin de souffrir pour sa gloire... La vision dramatique a disparu. Bœcklin après avoir vécu la fureur eschylienne, s'approche vers la sagesse de Sophocle ; déjà la raison mène son art.

On ne peut plus établir les sentiments faciles que sa peinture pourrait inspirer. Elle ne suggère plus des idées, elle n'invite plus à l'imitation. Elle est devenue l'expression pure d'une haute énergie qui se domine et qui l'offre sans brutalité à ceux qui voudraient s'aimer.

Voici la grande différence entre les quatre phases de Bœcklin ! La première – celle de la légende – c'est la réaction contre la brutale énergie, contre les procédés trop primitifs des romantiques. La seconde, c'est l'analyse troublante d'un esprit cultivé qui s'égare, puisqu'il a voulu bien comprendre et bien créer.

L'époque des marines, c'est déjà le règne de l'esprit, mais de l'esprit adolescent qui a besoin des nuances, des couleurs vives et des gestes pour rendre une impression.

Dans la quatrième phase, c'est déjà la vision d'ensemble, la symphonie de la couleur, la belle architecture du tableau qui s'est débarrassé de l'âme gothique et barbare.

Glanons dans les comparaisons, parfois elles expliquent !

Le temple gothique avait besoin pour se soutenir de ces immenses piliers qui l'enveloppaient comme des bras, qui le soutenaient...

Mais l'église de Pise se lève légère ! C'est en elle-même qu'elle puise sa force, sa grâce, sa résistance. Je pourrais parler encore des statues du Vie siècle grec en face de celle du Ve, des draperies dures, compliquées, des mouvements dramatisés, devant la simplicité pensive de Demeter et Coré, d'un combat, des funérailles de quelques frises du Parthénon.

Le progrès de l'art c'est cette concentration du mouvement, la simplification apparente et la domination ni de la forme. La composition trouble l'âme primitive. Le geste expressif attire l'artiste qui tâtonne. Le mouvement dramatique a un charme mystérieux pour une âme qui naît. Mais quand l'esprit domine déjà la matière, quand il pénêtre avec science les événements de la vie, il ne cherche plus la composition complexe, il n'a plus besoin de dramatiser pour exprimer son émotion et créer une oeuvre d'art. La carrière artistique de Bœcklin est d'un grand enseignement pour établir cette loi de création.

Il devient plus humain à la fois, plus peintre et... plus philosophe, au moment où il peint son Bosquet ou son Ile des morts.

Dans l'Ile des morts comme dans le Bosquet sacré, le sujet est simple. Dans le second c'était la mélancolie et la tendre adoration du feu ; dans le premier... c'est la mélancolie et la pensée d'adoration de ce qui s'en va en dépouille.

La mer bleu vert dort. Une barque glisse silencieuse. Elle porte un cercueil qui s'approche vers le rocher où il va reposer. Seuls les cyprès semblent se plaindre !

Le ciel où traînent les nues menace... Mais même cette menace ne peut troubler la solennité du repos. Et alentour rien ne gêne l'oeil. Tout est diaphane, clair. Les ombres sont aimables. La vague caresse la pierre. Les fleurs couronnent le cercueil. La mort n'a rien de tragique. Piéta qui pleurait Jésus a eu des inquiétudes inutiles !

Cependant Bœcklin, dans cette nouvelle forme de son art, n'a pas atteint encore sa perfection.

Certes l'esprit est déjà presque à sa limite. Il domine ce qui passe. Il simplifie l'expression. Il se confond avec la vie, en apportant sa substance ordonnatrice. Mais il y a encore des choses inutiles pour la sagesse... pour la beauté pure.

Dans l'Ile des morts et le Bosquet sacré, ce qui domine encore c'est l'expression ! L'âme est devenue plus sage. La peinture est devenue sobre. Mais pourquoi ces évocations ?... L'esprit qui se domine et qui se fait amical dans l'univers, crée la grande joie sans même apporter sa rêverie mélancolique.

Plus l'artiste possède sa forme, plus il dépersonnalise ses sentiments.

Qu'importe le sujet pour celui qui possède les mystères de son esprit ! Que lui importe une figure, un paysage, une suggestion.

Le grand art – celui qui atteint les cimes après lesquelles il ne reste que la peur, la faiblesse ou la désolation – se contente de peu.

Le geste d'un enfant, un site, un arbre, une fleur lui suffisent pour se reconstruire et s'exprimer. Il saura dans tout trouver la substance impérissable de la vie – l'ordre qui domine ce qui passe, la raison pure enfin – celle qu'évoque Platon.

Or Bœckiln est parvenu, même à cet art de silence, de grâce, et de profondeur simple. Et chose étonnante, parmi les trois Allemands : Wagner, Nietzsche et Bœchlin, il était le seul qui a su y arriver.

En effet, Wagner tragique et languissant, guerrier spirituel, le musicien du rêve, a voulu à son tour s'attendrir et être simple. Il a fait Tristan et Iseult. Mais ce sont des enfants d'hier. Ils ont encore la langueur pâle et les effrois.

Nietzsche qui cherchait dans sa coléreuse passion de comprendre l'éclair sublime qui donne la grâce et la vision complète, fut obligé de renier Wagner et d'exalter Bizet.

Il l'a fait moins pour son amour pour Bizet que pour le sentiment net que l'art de Wagner n'était pas l'art de la raison, lart des âmes.

Et lui-même s'évertue de rire et de danser, d'être l'enfant gai – l'enfant gai et tragique.

Mais il n'est pas parvenu à la sagesse, son héros souffre et saigne. Il maudit et il n'a pas le geste sobre des dieux. Il est resté, jusqu'au bout, l'évocateur des chants dionysiaques contre la parole grave d'Apollon.

Seul Bœcklin qui a commencé comme eux est arrivé à la raison. En effet, dans son tableau Peinture et poésie, tout drame, même de mélancolie, a disparu. Il ne reste qu'un peintre qui avec les moyens de son art fait surgir des gestes et de merveilleuses légendes. Il n'y a plus ni tristesse, ni sanglot, ni résignation dans ce tableau. Il n'y a que l'expression de la beauté manifestée par un mouvement très simple, mais où on voit se refléter tous les cieux de la raison. Deux femmes drapées sobrement appuyées contre une fontaine, expriment le sujet ! Un ciel bienveillant fait le fond du tableau.

C'est tout ! Mais celui qui a pris l'habitude de manier diverses méthodes, quelqu'un qui a beaucoup vécu et beaucoup compris – un vieillard dont l'oeil terne regarde le ciel bleu et songe sauront aimer cette magnifique évocation.

Le sage aussi s'arrêtera pour murmurer quelque pensée naïve, pour se reposer et se reconnaître.

Car dans ce tableau tout se tient, rien ne parle par suggestion ou par idée morale ; la technique picturale et le dessin suffisent pour évoquer toutes les considérations et toutes les extases.

Après cette forme d'art, Bœcklin ne pouvait plus que se répéter et se rapetisser. Aussi plusieurs années avant sa mort, il cessa de peindre. Il se contenta de contempler au milieu de ses petits-enfants les beaux couchants du soleil de Fiésole !

Ainsi Bœcklin a non seulement exprimé dans son oeuvre la philosophie et les tendances de son époque ; son oeuvre n'est pas seulement une indication morale de son temps, mais aussi l'expression d'un art complet, l'indication pour demain.

Les imitateurs l'ont beaucoup méconnu. Ils ont pris, dans ce géant, son coté facile, suggestif : marines et légendes.

En croyant le continuer, ils ont créer l'art mièvre et doux ou l'art d'épouvante.

Mais aucun d'eux n'a jamais osé continuer les deux dernières époques fleurissantes de l'art de Bœcklin, les époques de sagesse, de maîtrise complète qu'on peut subir, mais qu'on ne peut imiter. Car l'imitation ne s'attaque qu'aux oeuvres analytiques et insuffisantes.

Aux cimes l'égalité règne, on ne peut rien reprendre dans une oeuvre complète.

Cependant aujourd'hui nous pouvons dire qu'en dehors de ce que les disciples de Bœcklin ont admiré, il reste une part pour l'enseignement de demain au point de vue de la philosophie de l'art et de sa technique.

C'est pourquoi en Allemagne Bœcklin représente l'âme la plus complète de la pensée créatrice de la seconde moitié du XIXe siècle.

Mécislas Golberg.

Pensées d'Arnold Bœcklin

Le peintre voit et vit avec les yeux. Il y a en lui quelque chose qui se combine à la forme et à la couleur, anime sa vision et devient par cela quelque chose de précis.

Richesses ! Il n'y a qu'un art, cependant il y a autant d'individualités que de réels artistes. Mais les gens qui s'asseyent devant un agréable morceau de nature pour le contrefaire et tout au plus fixer la coupe ou la forme du tout, précisément ne sont pas artistes.

Qu'est-ce qui, au jour d'aujourd'hui, doit provoquer la création artistique ? Dans l'antiquité, la vie l'a entreprise ; mais la vie s'épuise de nos jours, au plus vite elle repousse toute production. Nous « vivons » si peu ! Comment habitons-nous par exemple ! D'une manière qui suffit à peine pour « l'existence ». Nous restons tous entassés, dans une maison étrangère, sans air ni lumière. Et de quelle manière nous habillent nos préjugés, notre ignorance de l'art, notre pruderie ! Aussi n'y a t'il rien là pour les yeux et les sens. Les formes humaines, les formes féminines même, nous ne les vouyons tout au plus que par accident. (A condition toutefois que, malgré ces cachotteries conformes au devoir elles ne soient conservées et fleurissent passionnément). La famille – nous ne l'avons pas, elle nous a. La femme – au fond, aucune n'a vraiment en elle un intérêt sérieusement attachant et bien réel. Les enfants – au début peut être procurent beaucoup de joie, mais plus tard ils ne donnent que luttes et soucis. Le patriotisme ! - Je serais le tambour-major si tous les vrais sans-patrie avaient été expulsés ! D'où doit donc maintenant naître l'oeuvre d'art ! Par quoi peut-on voir une fois plus clairement, s'exprimer plus amicalement, plus légèrement ? Il ne reste que le vin. Lui seul est une véritable jouissance, il élève l'homme en nous. Seul le vin nous aide contre la vie, crée malgré elle, seul il donne parfois vraiment une heure où l'on oublie toutes les affaires, et où l'on croit merveilleux, n'importe quoi.

On devient pour la première fois particulièrement joyeux de sa vie. Quand on a plus à perdre aucun renom en société.

Je ne comprends pas du tout pourquoi je dois peindre de jolies femmes. Je ne peins pas des galanteries et n'ai pas à plaire aux gars lubriques.

Si je peins de l'eau, alors viennent à moi toutes sortes de choses folâtres, desquelles je ne savais rien, quand je les ai vues, mais qui me sont restées.

C'est énorme, beaucoup de métier dans l'art, et aussi beaucoup de pratique, beaucoup d'essais nécessaires, beaucoup de travail mécanique.

Nous sommes tous des aventuriers sans repos, pilotes ni compas, chacun dans sa coque de noix. Aucun n'a de repos, au grand matin. Il ne sait rien, ne voit rien, ne contemple qu'après, et s'essaye.

Arnold Bœcklin.

L'article est suivi de notes de Mécislas Golberg sur l'oeuvre de Bœcklin, recension de ces travaux et études publiées.

Nous avons conservé la graphie de Golberg pour le nom de l'artiste, celle de Böcklin est plus couramment utilisée.

Le peintre symboliste Arnold Böcklin est né à Bâle en 1827. Il peint son premier tableau à l'âge de seize ans. Il séjourne à Dusseldorf, à Anvers et à Bruxelles, en 1848 il est à Paris, il enseigne à l'Académie des beaux-arts de Weimar de 1860 à 1862 puis jusqu'en 1866 travaille à Rome. De 1867 à 1871 il regagne la Suisse où il peint fresques et tableaux, il repart alors pour Rome, puis en 1875 habite Florence, où il peint ses marines et ses tableaux d'apogée, de 1885 à 1892 on le retrouve à Zurich. C'est en 1893 qu'il s'installe à Fiésole où il mourra en 1901.

Sur Mécislas Golberg :

L'Alamblog, une bibliographie Des Tablettes

Livrenblog, un extrait du chapitre Déformation de La Morale des lignes.

L'indispensable recueil : Mécislas Golberg Passant de la pensée. Une anthropologie politique et poétique au début du siècle. Maisonneuve et Larose, Quatre Fleuves. 1994, in-8, 506 pp. Bibliographie. Couverture illustrée, illustrations hors texte. Etudes critiques, bibliographie et documents réunis par Catherine Coquio. Collaboration de M. Décaudin, Ph. Oriol, P. Dufief, G. Ducrey, S. Lucet, J.-P. Corsetti, etc. Choix de textes de Golberg.

Lettres à Alexis. Préface de Jean-Paul Corsetti. Éditions Champ Vallon, 1992.

On trouvera une bibliographie et des repères biographiques sur le trimardeur anarchiste grâce à la mise en ligne du livre précédent sur Google books.