Quatrième de couverture :

Professeure de littérature dans un collège de Montréal, Irène retourne enseigner après un long congé de maladie. Le désir de faire voir à ses étudiants le pouvoir de résistance qu’exerce la poésie est toujours là. Et ni un contexte politique assez sombre, ni Théa, sa perfide alliée, ni même la mort n’arrivent à l’éteindre. C’est qu’à l’horizon le printemps rougit, et bientôt l’engagement d’Irène dans la révolte grandissante la forcera à renoncer à son travail. Mais ce n’est pas fini pour elle, car la voici ensuite obligée de donner ses leçons devant une bien étrange assemblée.

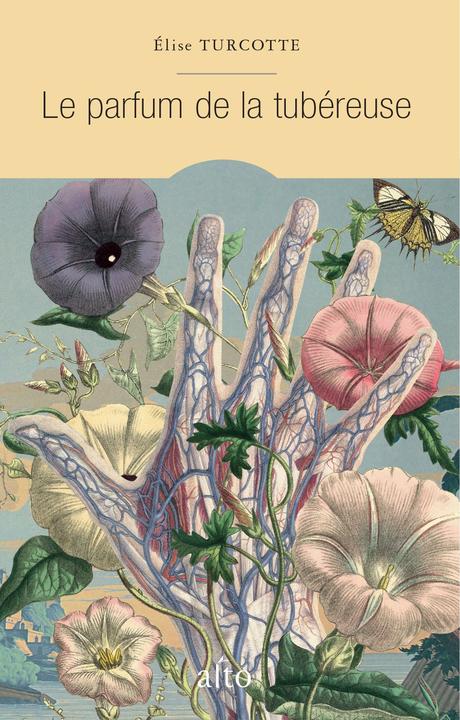

Avec cette fable où les sucs vénéneux se mêlent aux parfums les plus enivrants, Élise Turcotte signe un envoûtant plaidoyer pour la littérature qui est une arme contre le vacarme des lâches.

C’est sur la foi de cette quatrième de couverture que j’ai sorti ce roman pour honorer Montréal, mais en réalité il n’est pas du tout fait mention de la ville dans ce roman qui, d’emblée, m’a assez fortement désarçonnée. Il ne fait que 115 pages mais il m’a bien fallu cinq chapitres pour comprendre que nous ne sommes pas dans la réalité ordinaire et que les chapitres alternent entre les souvenirs de cette réalité et le lieu où se trouvent Irène et ses élèves, un bunker parmi d’autres, où les gens sont surveillés en permanence et où tous les souvenirs personnels semblent arrachés. C’est difficile de révéler ce lieu sans tout déflorer, mais je peux au moins vous dire qu’Irène, lorsqu’elle était prof dans un collège, a fait de la résistance civile lors du « printemps érable » et qu’elle a payé cher le prix de sa liberté. Que ce soit dans son ancien monde ou dans le nouveau, Irène s’est toujours nourrie de poésie et de littérature pour échapper aux idées et aux modèles prescrits. Dans son nouvel univers, il ne lui reste qu’un recueil de poèmes de Can Xue, Dialogues en paradis (livre qui existe vraiment, écrit par une poétesse chinoise sous Mao), mais il lui suffit pour continuer à enseigner l’esprit de subversion et recréer les images des souvenirs.

J’ai donc été désarçonnée par mes difficultés à me repérer dans le traitement du temps mais aussi par l’écriture synesthésique d’Elise Turcotte que je jugeais peu adaptée à l’univers presque post-apocalyptique qu’elle mettait en place. Mais il me faut avouer (je ne sais pourquoi) que j’ai un peu lâché prise dans la deuxième moitié du roman et que l’histoire de la résistance d’Irène, attachée au parfum de la tubéreuse qu’elle avait alors adopté, m’a davantage parlé. Et de toute façon, je ne peux qu’adhérer à sa vision de la poésie…

« J’ai été amoureuse moi aussi. Ce n’est pas la mort qui m’a enlevé tout ce que j’ai eu, c’est la vie. Il me reste Can Xue, cette auteure au nom de plume inespéré : dernière trace de neige. C’est par elle que je sens le monde tournoyer et redevenir rêve. On a cru me priver de nourriture en ne me donnant droit qu’à un seul livre. Mais mon emprisonnement ici me permet d’en approfondir la connaissance. Une reconnaissance, devrais-je dire. On ne peut pas m’empêcher de me transformer. » (p.9)

Elise TURCOTTE, Le parfum de la tubéreuse, Editions Alto, 2015

La Foire du livre de Bruxelles qui se déroule en ce moment met la ville de Montréal à l’honneur.

Classé dans:Des Mots au féminin, Des mots du Québec Tagged: Alto, Elise Turcotte, Le parfum de la tubéreuse, Québec