« Cette guerre n'est pas ma guerre, c’est la guerre des gadgé. Les Tziganes n’ont jamais fait la guerre. » C’est Django qui parle. C’est déjà une vedette adulée. Les Allemands l’invitent à faire une tournée dans le pays dirigé alors par Adolf Hitler (nous sommes en 1943). Et il sera bien payé. Son agent insiste : d’autres artistes y sont déjà allés. Pendant ce temps, des Tziganes, des Manouches, sont parqués, tués, ailleurs que dans le monde de paillettes où brille Django (Reda Kateb). On va le mettre en garde, on va lui conseiller de fuir Paris, le temps des rafles est déjà bien engagé. Et il va partir, on lui a assuré qu’il pourra passer en Suisse. La guerre va le rattraper. Non pas en devenant sa guerre mais parce qu’il va voir les siens obligés de fuir, mourir, qu’il va voir les roulottes détruites au lance-flammes. La guerre va le rattraper dans sa musique. Il le dit, il le répète : il ne sait faire que ça, de la musique. Il ne deviendra pas résistant, héros ni anti quoi que ce soit. Il accrochera à sa cheville le collier de son singe, tué par les soldats allemands, à sa cheville pour battre la mesure avec son pied, quand les nazis imposent leurs règlements, y compris dans la musique, et notamment interdisent que le pied du musicien se soulève du sol. Parce qu’il y a des règlements pour tout : un solo, par exemple, ne doit pas durer plus de cinq secondes ! Passera-t-il la frontière ? Le film ne le dit pas. Mais il en a franchi une autre : dans sa musique. En composant (un des musiciens de son groupe a noté la partition aujourd’hui réduite à quelques feuillets) un « Requiem pour mes frères tziganes », un requiem où il ne tient pas la guitare, sa guitare cassée dans la neige près de la frontière suisse, un requiem qui ne sera interprété qu’une seule fois dans la chapelle de l’Institut National des Jeunes Sourds, à Paris, à la Libération. Plus de 200 000 Tziganes ont été tués par les nazis.

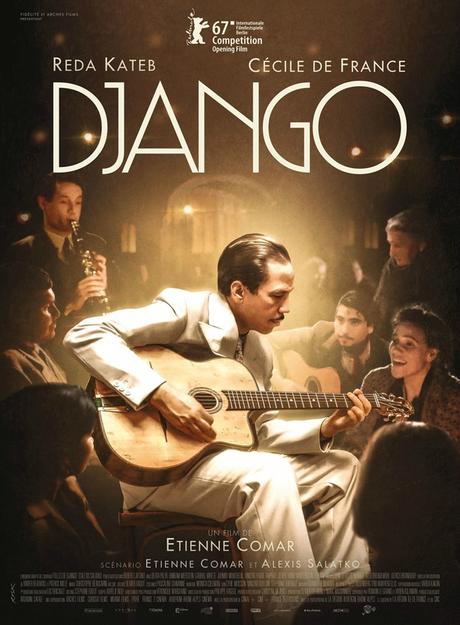

L'affiche du film annonce « une partition virtuose » et, certes, on bat la mesure pendant le concert parisien qui ouvre le film, ou dans le bar de Thonon où se réfugie la famille de Django, mais le réalisateur nous rappelle la noirceur, l'horreur de cette période, et l'ambiguité qui y domine : on va au concert, on s'amuse, le peuple parisien y côtoie les officiers nazis. Mais un officier d'état civil attribue l'infirmité de Django à une consanguinité supposée, alors qu'il sait très bien qu'elle est la conséquence d'un incendie de sa roulotte. Et, quand Django veut jouer dans ce bar de Thonon, le patron du bar lui fait signer un document attestant qu'il n'est pas juif... Etienne Comar a choisi cette période et son film, dont le co-scénariste, Alexis Salatko, est par ailleurs auteur d'une biographie de Django, me rappelle ces mots qu'Herbert Pagani adressait à la « belle France endormie » :

Tu commences à comprendre pourquoi je m'inquiète

Quand je vois le mépris qu'ont parfois tes enfants

Pour les Noirs, les Arabes, les Juifs, les Gitans

Qui n'ont pas le talent de passer pour poètes

et aussi ces mots de Jean Ferrat, dans Nuit et brouillard :

On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours

Qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour

Que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire

Et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare