Pour mon 34e anniversaire, il y a de cela un mois et demi, il m’a été offert parmi mes cadeaux 4 albums, dont un que j’ai réclamé vivement auprès du Mari. Je les ai donc tous écoutés, certains avec plus ou moins de plaisir. Voici donc le temps de la critique.

*

Radio Elvis, Les conquêtes (2016)

Description : Pierre Guénard, auteur chanteur, slameur par le passé, Clin Russeil, batteur et clavier, rencontré au lycée, et Manu Ralambo, guitariste embarqué plus tard, se sont soudés il y a trois ans autour de leur projet Radio Elvis. Après deux EP, ils sortent leur premier album Les Conquêtes, réalisé par Antoine Gaillet (Arman Méliès, Julien Doré).

Une bonne centaine de concerts à leur actif, repérés par le FAIR et le printemps de Bourges en 2015. Ils ont composé ensemble, arrangé sur scène, et peaufiné leurs chansons en studio, et ils voient avec émotion ce premier opus arriver dans les bacs.

Des sons de guitare puissants et variés qui sont venus à Manu naturellement au gré des mots écrits par Pierre. Une logique pour affirmer une envie frénétique de partir ailleurs. Des guitares pleines de force, de mélodies et d’aspérités.

Les tempos ne sont jamais les mêmes. Colin, à la batterie et aux claviers, propose une multitude de contraste comme les lumières changeantes de leurs pays imaginaires. Cet album tient en éveil. Nul repos possible au cours du voyage, mais l’envie perpétuelle de l’écouter sans arrêt. Toutes les chansons sont essentielles.

Les conquêtes sont des aventures qui entrainent sur les chemins de l’errance, les sens en alerte, au gré du vent, du sable, du soleil. Métaphores amoureuses, aventureuses, exploration de soi ou quête spirituelle, chacun y trouvera sa propre conquête.

Mon humble avis : J’étais ravie de leur Victoire de la Musique comme album révélation, car La traversée et Les moissons m’avaient enchantée à la radio et, pour les avoir vus place de la République en 2015, j’avais compris leur potentiel en live. J’avais donc fait des pieds et des mains pour obtenir cet album auprès du Mari. Que dire ? L’ensemble est très pertinent – trop, au point de ne pas voir de rupture de ton qui aurait permis à l’auditeur de se faire surprendre ? –, jusqu’à Au large le Brésil/Le continent, véritable conte chanté de 14 minutes qui emmène l’auditeur vers une perturbation des sens, à l’image de ce qu’on pourrait trouver dans un album de prog. Malgré tout, chaque chanson reste une vraie invitation au voyage, à l’onirisme, mené par des paroles que Bashung auraient pu chanter et une production certes minimaliste, mais très efficace.

*

Aimee Mann, Mental Illness (2017)

Description : Aimee Mann dévoile son 9ème album « Mental Illness », un voyage entre songe & mémoire.

Mon humble avis : J’avoue ne pas connaître le répertoire de cette chanteuse avant qu’on m’en offre le dernier album, et ça me plaît. J’ai donc découvert un album très paisible, entre la ballade rock, le folk, la country et l’americana. Je me suis même surprise à me dire que j’aurais pu écrire certaines chansons. Ce n’est pas un album qui m’a donné des émotions fortes, où je me suis dit Putain, mais c’est génial, mais dont l’écoute linéaire ne m’a semblé en aucun cas désagréable.

*

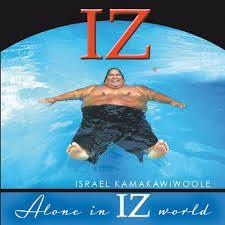

Israel Kamakawiwo’ole, Alone In Iz World (2001)

Description : IZ, l’ histoire magique ! « Over the rainbow », interprété par Judy Garland et extrait du film musical « Le magicien d’Oz » en 1939 fut repris par un des plus grands artistes Hawaïen Israel Kamamawiwo’ole, aka IZ sur sont 2ème album. Considéré comme son meilleur, les albums de IZ, décédé en 1997 étant très difficile à trouver pour les non-initiés, il à fallu attendre la sortie du Film « Rencontre avec Joe Black » et la commercialisation de sa B.O qui comportait la version album de IZ de ce titre, pour que sa diffusion devienne massive et internationale.

Mon humble avis : Mon ami me l’a offert en me disant Bah, tiens, toi qui joues du ukulélé… Oui, mais merde. On me gonfle déjà assez avec IZ, si bien que j’ai délaissé mon ukulélé pour la mandoline du Mari. Malgré tout, si on enlève Over The Rainbow et n’importe quel titre formaté pour le public continental américain, les chansons où il se fait son solo au ukulélé m’ont plutôt touchée. En effet, j’ai retrouvé le répertoire pacifique organique que j’avais expérimenté lorsque ma famille revenait de Tahiti avec une bande son ad hoc et ma cousine avec son ukulélé tout déglingué. Et clairement, ça m’a fait plaisir, au point de danser le tamure sur deux-trois chansons. Je sais que ça fait très cliché, mais quand on me promet de la musique hawaïenne, je veux entendre de la musique hawaïenne organique. Et c’est ce que j’ai écouté avec Alone In Iz World dans ses meilleurs moments.

*

Depeche Mode, Spirit (2017)

Description : Quatorzième chapitre de la foisonnante discographie de Depeche Mode, Spirit s’est fait attendre quatre longues années, quasiment jour pour jour, depuis la parution de Delta Machine (2013), positivement accueilli par la critique et les fans. Pourtant, le doute s’est insinué chez ces derniers en raison d’un premier simple plutôt décevant, « Where’s the Revolution », dévoilé en amont de la sortie officielle. Il faut dire que les précédents singles étaient généralement et jusque-là des plus convaincants, qu’il s’agisse de « Heaven » en 2013 ou, pour remonter encore plus loin, du puissant« Wrong » en 2009, voire du bien-nommé « Precious » en 2005.

Fort heureusement, les craintes soulevées par « Where’s the Revolution » finissent par s’estomper et offrent même à ce dernier une nouvelle perception dans le contexte de l’album, tant la production rugueuse de James Ford (réputé notamment pour son travail avec Foals et Arctic Monkeys) sied à cette douzaine de nouvelles compositions. L’univers de Depeche Mode est d’abord peint en noir (foncé), sur le glaçant « Going Backwards », qui dépeint un monde sur le déclin et dans lequel l’électronique et l’organique se complètent sans sourciller.

La finesse mélodique et le chant habité de Dave Gahan se font jour sur des compositions telles que « Poison Heart », l’excellent « Poorman » ou le sublime « The Worst Crime ». Mais le leader du trio britannique sait surprendre au point que l’auditeur se demande si c’est bien lui qui est à l’œuvre sur l’impeccable et direct « Scum » ou le distant « You Move ». Il est difficile pour le groupe, qui ne semble pas en avoir envie, de réchauffer l’atmosphère, ce qu’il tente toutefois de faire par petites touches, comme sur le lumineux « So Much Love ».

La voix de Martin Gore retentit à son tour l’espace de deux chansons à qualité variable : si « Eternal » peine à convaincre, le fataliste et sombre « Fail », avec sa batterie martiale, est l’un des morceaux les plus réussis de l’album. Sans forcément parvenir à se renouveler, ce que le groupe ne cherchait de toute façon probablement pas à faire, Depeche Mode accouche d’un album réussi, souvent flamboyant et rarement ennuyeux, pour lequel les fans ne manqueront pas de s’enthousiasmer.

Mon humble avis : J’avoue que j’ai eu beaucoup de mal à suivre Depeche Mode après Playing The Angel (2004) qui m’a plu à l’époque, mais que je trouve beaucoup trop sombre avec le recul. C’est pour cette raison que j’avais rompu avec le groupe avec Wrong (2009) et Delta Machine (2013). Là, j’ai trouvé Where’s The Revolution tubesque dès que je l’ai entendu en février. J’en avais discuté avec le copain qui m’a offert l’album et il m’a fait la surprise. Clairement, ce n’est toujours pas la fête du slip en termes d’ambiance, mais là où on sentait de la colère ou du désabusement dans les précédents opéra, cela a été transformé dans leur vieillesse par de la mélancolie, plus audible pour l’auditeur qui n’est pas un fan hardcore. Bref, c’est un album que j’écoute désormais volontiers, d’autant plus que les mecs ont eu l’air de s’être amusés à le faire (j’ai même vu Andrew Fletcher rigoler en interview, c’est vous dire).

*

A bientôt pour de nouvelles aventures musicales.