Dates clef d’Alain Gomis

1972 Naissance à Paris (France) d’un père sénégalais et d’une mère française

1993 : Maîtrise d’études cinématographiques à la Sorbonne. (Paris)

1999 : Réalisation de son premier court-métrage, Tourbillons

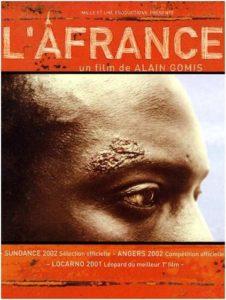

2001 : Réalisation de son premier long-métrage, L’Afrance

2009 : Création avec les cinéastes Newton I. Aduaka et Valérie Osouf, et de la comédienne Delphine Zingg, de la société de production Granit films

Principaux films produits

Courts métrages

1996 : Caramels et chocolats (12’)

1999 : Tourbillons (13’)

2003 : Petite lumière (15’)

2006 : Ahmed (15’)

Longs métrages

2001 : L’Afrance

2006 : Cuba, une odyssée africaine

2007 : Andalucia

2013 : Aujourd’hui (Etalon d’or de Yennenga au Fespaco)

2014 : Les délices du monde

2017 : Félicité (Grand prix du jury à la Berlinale, Etalon d’or de Yennenga au Fespaco)

Alain Gomis est avant tout réalisateur. Après un lycée scientifique, il cherche à faire une formation de chef opérateur pensant qu’il s’agissait du partenaire privilégié sur un plateau. Pour payer ses études de cinéma à La Sorbonne, après avoir échoué le concours d’entrée à la Femis et à Louis Lumière (Paris), il devient surveillant dans les écoles. Avec ses premiers salaires il achète une caméra vidéo et commence à tourner des petits films. Sa volonté farouche de ne pas se complaire dans l’alibi et la complainte du manque de moyens lui donne l’énergie de se battre au long cours sur chacun de ses projets, en apprenant la technique sur le tas. Si des rencontres lui permettent de se lancer dans la coproduction, essentiellement sur ses films, ses succès en festivals lui permettront une reconnaissance internationale et l’ouverture vers de plus larges collaborations.

Comment êtes-vous venu au cinéma ?

J’ai toujours aimé voir les films, être dedans : vivre les films comme si j’étais dedans. En troisième année de licence de cinéma, on n’avait pas de caméra ni de matériel, les cours étaient théoriques mais j’ai pu voir plein de films, et j’ai notamment passé beaucoup de temps à la cinémathèque. En quatrième année on nous donnait la possibilité d’écrire un scénario en guise de mémoire, sous la direction de Jean-Paul Török, récemment décédé[1]. Nous étions quelques étudiants dans cette section cinéma, au sein de l’Histoire de l’art, dans un bâtiment destiné à l’archéologie, ce qui donnait une certaine atmosphère… C’était passionnant, car je découvrais vraiment le cinéma, que j’aimais depuis tout petit, et c’est là que j’ai commencé à découvrir des réalisateurs comme Eisenstein, etc.

Il y a eu plusieurs moments importants. J’ai reçu ma première gifle avec le film Gosses de Tokyo (Yasujirō Ozu, 1932). J’ai eu l’impression étrangement que ça me parlait, alors qu’il s’agit d’un film muet, qui se passait dans la banlieue de Tokyo. Ca m’a beaucoup étonné, parce que j’avais l’impression qu’il parlait de moi. Et plus tard c’est avec A l’est d’Eden (Elia Kazan, 1955). Je l’ai vu sur une télé pendant un cours, avec l’impression bizarre que je comprenais la grammaire de la mise en scène. C’était très étrange. Javais l’impression de comprendre ce qu’il était en train de faire avec sa caméra, comment il essayait d’influencer la façon de regarder, et j’ai remarqué pour la première fois qu’il utilisait des cadres un peu, justement, décadrés, et ça m’a plutôt surpris. Parce que je n’avais jamais rien appris, tout d’un coup j’étais là « ah il y a un truc que je crois je comprends un peu ». Mais c’est toujours difficile de savoir pourquoi on tombe amoureux.

J’ai toujours voulu réaliser, et quand je pensais être chef opérateur c’était dans l’optique de réaliser. Etudier le scénario c’était aussi dans l’optique de réaliser. Car pour moi le cinéma était une globalité et qu’il est difficile de devenir réalisateur sans connaître ce qui se passe autour. Mais finalement, je suis devenu directement réalisateur. Une fois sur un plateau j’ai été assistant car un pote m’y avait amené pour être stagiaire, mais je ne suis pas resté ; j’avais l’impression que je n’apprenais pas, et que j’avais envie de faire mes films. J’ai appris en faisant.

Pourquoi avoir créé votre société de production?

Par la force des choses, car en fait j’avais une volonté, non point d’indépendance en soi parce que la question ne se pose pas ainsi, mais de plus grande autonomie. Newton Aduaka, un réalisateur nigérian[2], est venu me voir, alors qu’on habitait tous les deux Paris et m’a dit « Il faut qu’on tourne un truc ensemble ». Anglophone, il a monté la structure plus facilement, et si je ne l’avais pas rencontré jamais je n’aurai envisagé une société de production, parce que ça me paraissait administrativement compliqué et que je suis très désorganisé. Mais ça m’a poussé, et m’a permis au fur et à mesure de pouvoir faire le cinéma que je voulais, en tout cas que j’avais envie d’explorer.

Mais j’ai eu de la chance, car après avoir écrit un premier scénario pour l’université, un ami gabonais me dit avoir des connexions avec Idrissa Ouedraogo, qui avait une société de production à Montreuil, et qu’on pourrait peut-être y faire notre stage. Je fais lire mon scénario à Sophie Salbot qui est à ce moment la gérante d’une société qui s’appelle Les films de la plaine, et elle me dit qu’elle va le produire. Je suis flatté mais surpris car je ne suis pas du tout connecté au monde du cinéma, puisque je viens du milieu ouvrier. Elle dépose le scénario à l’avance sur recettes, et l’obtient !

Moi je ne sais pas trop ce qu’est l’avance sur recettes à ce moment-là, mais je vois, à chaque fois que je le dis, les gens ouvrir des yeux émerveillés. Mais après ça se complique parce que je n’arrive pas à avoir d’autre argent, Sophie non plus, du coup je pars et je vais chercher un autre producteur, et finalement je travaille avec Mille et une films[3]. Je découvrais tout, je ne savais pas comment ça marchait. On arrive à faire le film dans des conditions un peu difficiles mais je me retrouve propulsé et ça devient presque facile ; certes j’ai dû me battre mais je trouve que j’ai eu de la chance par rapport à d’autres. A un moment la porte s’ouvre, on ne sait pas pourquoi.

Essentiellement producteur de vos films, comment définiriez vous ce métier ?

Comme je produis davantage mes films que ceux des autres, le métier de producteur c’est d’essayer peut-être de comprendre, à la lecture du scénario ou du projet, vers qui aller, qui ça peut intéresser, quel genre de budget on peut obtenir, et ainsi inscrire le film dans une réalité économique. Il faut faire avec l’argent qui est là, c’est ce que j’ai appris. Au premier film je me suis aperçu qu’il y avait des éléments que je demandais que je n’obtiendrai pas, et donc dès le deuxième projet j’ai écrit en fonction d’une réalité économique. J’essaye de comprendre au fur et à mesure, dès les premières lectures quelle enveloppe est possible. Le problème pour moi n’est pas de vouloir faire les films, c’est de me débrouiller avec les outils existants. Le but c’est de les faire, donc j’envisage la production comme trouver les moyens pour cela. Il faut se débrouiller avec des contraintes et s’en servir pour affirmer et trouver les formes du film.

En terme de financements, j’ai très vite vu que les chaines de télé n’entraient pas dans le cadre de mes films, hormis certaines dédiées comme TV5 monde, ou CFI quand ils étaient encore là qui participait un peu à la production. Même Arte ne m’a jamais financé, donc j’ai essayé de trouver ailleurs, auprès de fondations ou d’Etats, dont le CNC en France. Après j’ai commencé à comprendre qu’il y avait d’autres fonds, comme Huber Bals fund[4] (de Rotterdam) ; j’ai reçu des financements du World cinema fund[5] (de Berlin) ; j’ai découvert en Suisse un fonds que je n’ai pas eu, Vision Sud Est[6]. Il existe donc un certain nombre de possibilités en sus des co-productions sur la post production, avec le Canada ou la Belgique, qui ont des systèmes de crédit d’impôts, etc.

Après il y a les problèmes de gestion de trésorerie : comment tu escomptes l’argent, en fonction de l’arrivée de ce qui est promis, ce que tu perds à la banque parce qu’ils prennent des pourcentages dessus, etc. Toute la mécanique financière. Mais je me suis résolument placé depuis le début sur l’idée de faire le boulot aussi difficile soit-il, en essayant de trouver des solutions. Que ça existe. Lorsque je suis arrivé il n’y avait pas de fonds de soutien au Sénégal, maintenant il y en a un et c’est extraordinaire.

Quel a été le montage financier pour Félicité ?

Mon film Félicité a obtenu de l’argent du Fonds du cinéma sénégalais, de l’argent du Centre national français, une coproduction belge pour le tax shelter, le World cinema funds allemand, une boite libanaise de George Schoucair – qui a presque fait du mécénat sur ce film même s’ils sont censés avoir un retour sur investissement- , et l’IGIS (l’Institut gabonais de l’image et du son). Au départ j’avais envie de travailler avec une maquilleuse gabonaise, Nadine Ostobogo, à qui je demandais aussi d’être un peu scripte et de m’aider aux costumes, ce qui a permis une équipe un peu réduite. J’ai demandé à l’IGIS de prendre en charge son salaire, ce qu’ils ont fait, et en plus ils sont intervenus sur le film en ajoutant un peu d’argent.

C’est un film qui est produit par cinq sources, à chaque fois des sommes réduites mais qui lui permettent de pouvoir exister pour environ un million d’euros. Dans la répartition, pour les financements africains il y a donc eu le Fopica (fonds du cinéma sénégalais) à peu près à hauteur de 150 000€, et l’IGIS à hauteur de 50 000€. Si on ajoute le Liban on arrive à peu près à 250 000€.

Ça reste des économies difficiles, parce que la post production est chère, et le problème pour moi aujourd’hui est d’équilibrer, car 70% du budget en post production fait exploser le coût du film. Et puis cela pose ensuite un problème en répartition de droits entre l’Europe et l’Afrique. La matière et la plus grosse force de travail est africaine, mais dans la répartition des droits elle se retrouve minoritaire.

Se posent aussi des questions de valeurs de monnaies, de paiement du travail, et du coup ça m’a un peu gêné, mais je le ferai entrer dans les négociations une prochaine fois. Réévaluer non pas par rapport à la valeur de la monnaie, mais par rapport à l’importance du travail, mais c’est une négociation difficile.

Donc j’apprends avec l’existant, je cherche comment me débrouiller avec, j’apprends en faisant. Au final, je pense que ce sont les films qui déterminent l’architecture de la production.

Est-ce qu’il existe d’autres pays avec lesquels vous pourriez travailler ?

Il y a aujourd’hui des possibilités de travailler avec la Côte d’Ivoire. Même si les fonds ne sont pas encore très structurés, il y a une volonté d’implication culturelle. Avec l’Afrique du Sud on peut faire d’ores et déjà des coproductions, surtout pour la post production. C’est toujours du donnant-donnant quand il y a un fonds, ce qui est normal : il faut dépenser sur place, ce qui d’ailleurs constitue un des vecteurs de la structuration de l’industrie cinématographique. Donc pour nous il faut réfléchir sur la manière dont on va faire travailler les Sud Africains, comment il va falloir se déplacer là bas, pour y faire quoi exactement, combien de temps, ce qui entraine aussi des complications.

Je pense qu’il y a sûrement des possibilités avec le Nigéria. Mais se posent dès lors des problèmes de langues pour ces pays anglophones : quelle langue doit être utilisée dans le film ? Avec le Kenya il y aurait des choses à faire également. Evidemment aussi avec le Maghreb. Surur mon film précédent on avait fait une coproduction avec le Centre du cinéma marocain ; pour avoir une copie, beaucoup de gens étaient allés mixer.

Il existe de nombreuses possibilités de coproductions en Afrique, mais surtout avec le reste du monde. J’ai travaillé avec les Etats-Unis, où il existe de nombreuses fondations, avec le Canada surtout où il existe de nombreuses possibilités de coproductions. Achaque fois des contre parties sont demandées, et il faut voir celles qui vont plus dans le sens du film.

Chaque fonds, chaque structure produit en fonction de ses yeux et de ses oreilles, ce qui est absolument normal. La sensibilité à certaines choses n’est pas la même à différents endroits de la planète, et du coup avoir des possibilités de financements et de coproductions en Afrique c’est aussi une bonne opportunité d’existence de certains films qui ne pourraient pas du tout exister.

Là où ça reste très compliqué, c’est que puisqu’il n’y a pas de salles ou très peu, le retour sur le ticket d’entrée est quasi inexistant, donc ça rend les films très dépendants des financements en amont. Après, moi je viens du cinéma d’auteur, du cinéma indépendant et je n’ai pas envie de me livrer pieds et mains liés aux résultats de la salle. Je n’aurais jamais pu faire un deuxième film si j’avais été jugé sur le nombre d’entrées. Mes films n’ont jamais fait beaucoup de recettes, mais il existe aussi un équilibre avec les festivals. Moi, j’ai besoin des festivals. Ils m’ont permis d’avoir accès à certains fonds.

Quelle est votre relation au public ?

Je pense au public au sens où faire un film m’engage. J’essaye d’être le plus honnête, le plus sincère possible ; j’espère que ça touchera les gens, mais je ne le fais pas dans une volonté de séduction. Le cinéma c’est ma vie ! Ce n’est pas mon moyen de gagner ma vie, même si j’essaye d’en vivre aussi. Car j’ai besoin d’y passer beaucoup de temps, et que je n’ai pas trop la possibilité de faire autre chose, mais ça m’apprend surtout des choses sur ma vie, sur la vie d’une manière générale, c’est tout ; c’est mon engagement politique, mon engagement philosophique, moral.

J’ai fait Aujourd’hui en essayant d’être le plus direct, en cherchant une espèce d’authenticité, de vérité, et je l’ai d’abord destiné à un public populaire africain. Ce n’est pas faire des films mâchés comme les Américains le font, tous uniformes avec un storytelling destiné à faire du commerce. Pour moi la structure dramatique finit par transformer ce que vous essayez de dire, donc il faut tenter d’échapper aux structures dramatiques classiques. Il faut aussi essayer de trouver des moyens de faire exister autre chose autrement, être à la recherche de nouvelles formes de narration, trouver d’autres identités.

Si faire du cinéma en Afrique aujourd’hui, cela signifie seulement faire du copier-coller du cinéma américain, alors quelque chose ne va pas, et pour moi ce serait une grande défaite. J’espère qu’on va trouver une nouvelle forme, qu’on ne va pas se laisser enfermer dans une idée uniquement commerciale du cinéma.

Qu’attendez vous des pouvoirs publics ?

Il n’y a pas d’industrie encore structurée du cinéma en Afrique, mais il existe plus de choses aujourd’hui qu’il y a 15-20 ans. Ceux qui arrivent maintenant ont l’impression qu’il n’y a rien, mais il y a quand même un tout petit peu. Le fait qu’au Sénégal aujourd’hui un jeune réalisateur ou une jeune réalisatrice puisse bénéficier d’un fonds qui va donner 10 000€, parfois 20 000€ pour faire un premier film, je trouve cela extraordinaire. ça n’existait pas avant, et il y a plein de pays où ça n’existe pas encore. Qu’est-ce qui fait que les Etats réagissent, qu’ils créent des fonds ? C’est d’avoir quelques prix en festivals ! Un film qui obtient un prix dans un festival donne une visibilité au pays ; tout à coup le ministre de la Culture se réveille, et le Président vient, il serre des mains, et du coup ça fait levier. Ça s’est passé en 2013 quand on a gagné le Trophée Francophone de la réalisation. , Quatre ou cinq autres films sénégalais qui n’avaient reçu aucun fonds du Sénégal étaient aussi gagnants. Alors on a pu dire « ces films existent mais ils ont été faits avec de l’argent d’ailleurs, essentiellement de l’argent européen ». Cela a permis de déclencher le fonds Fopica. Aujourd’hui j’en suis très fier.

On a aussi coproduit plusieurs films. Avec Oumar Sall et sa société au Sénégal, Cinékap, nous avons monté des ateliers de courts métrages avec des promotions d’une dizaine de personnes par an. Parmi ceux là il y en a deux ou trois qui ont réussi à se faire financer par le Fopica, ce qui n’est pas encore assez, mais pour moi venant de vingt ans en arrière où il n’y avait rien, je suis très content. Il faut continuer à avancer, ça se fait pierre après pierre, c’est tout. Que ce soit en France ou au Sénégal. J e viens de quartiers populaires et j’ai toujours vu des gens douter de ma volonté de faire un film. J’ai été très marqué par tous ceux que je croisais, un peu assis, un peu à se plaindre. Il est certain que tu peux passer beaucoup de temps à dire que ce n’est pas réalisable. Mais il faut y arriver, donc essayer de trouver par quels chemins passer, et on va y arriver, c’est tout. Ca n’a jamais été facile, ça ne sera jamais facile et soit on s’assoit et on se plaint, soit on y va, on attaque le problème et des fois ça passe, des fois ça ne passe pas : c’est comme ça.

J’ai l’impression que je ne vais jamais y arriver si je commence à regarder tout ce qui ne va pas ; je m’assois et j’arrête tout ! Il y a trop de choses qui ne vont pas, donc j’essaye de me focaliser sur les trois-quatre trucs que je peux utiliser : « Oui il y a cette nouvelle caméra, je peux tourner la nuit, je peux tourner avec très peu de choses, faire ça à quatre ou cinq, ça a des gros inconvénients mais ça a aussi des avantages ». Pour travailler et vivre du cinéma certains rêvent d’un endroit idéal, quelque part, où ce serait plus facile, mais ça n’existe pas ! Je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui m’ait dit que c’était facile pour lui.

Quand je vais aux Etats-Unis pour un festival et que je découvre comment ils font des films là-bas, des fois sur quinze ou vingt jours, je reviens et je dis « mais vous êtes malade ! » Aux Etats Unis, on croit que c’est le paradis, mais dans le cinéma indépendant ils vivent avec rien du tout et ils essayent de se débrouiller. Ce n’est pas la panacée, mais est-ce qu’il faut s’arrêter pour autant ? Non, on est juste ensemble, alors allons-y ! Faisons et puis c’est tout ! Pour moi il en a toujours été ainsi. J’ai toujours été volontariste « faisons-le de toute façon ! » On ne sera jamais dans les conditions idéales. Certes j’ai eu de la chance, j’ai rencontré des gens, mais je venais de nulle part ! Faire un film c’est trois à quatre ans de travail, ça ne s’improvise pas. Il faut être prêt à cela, après on se débrouille. Je n’ai pas envie de passer du temps à me dire que c’est dur.

Quel est votre regard sur les formations en cinéma sur le continent ?

Sur le plan de la formation, il y a peu de choses, mais beaucoup plus de possibilités qu’il y a quinze ans ; il faut saisir les opportunités et c’est à chacun de faire ce qu’il peut. Aujourd’hui j’essaye de travailler avec des jeunes qui ont envie de faire du cinéma. Je ne suis plus en position de me plaindre et c’est à moi de faire en sorte d’essayer de donner la possibilité à certains quand je peux, de les aider, de discuter avec eux, de les amener dans une posture où ils ne passent pas trop de temps à se plaindre, mais tentent de trouver des solutions.

Faire un film va prendre beaucoup d’énergie, donc il faut la consacrer à trouver des solutions : s’interroger sur telle séquence, quel est son centre, quelle est sa structure interne ; quelle est la chose importante qui peut se raconter, et qui devra se raconter en variant selon les moyens disponibles… Ce jour là peut-être que j’aurai voulu la pluie et il n’y a pas de pluie, peut-être qu’il m’aurait fallu 30 figurants et je n’en ai que deux, etc. Si j’arrive à identifier ce qu’il y a à l’intérieur de la séquence, alors je pourrai m’adapter, je pourrai changer même ma mise en scène. Ça je l’entends même de Francis Ford Coppola qui parle de sa façon de travailler sur Le parrain. Donc on est toujours dans cette confrontation avec la réalité, avec ce qu’on a, et ce qu’on n’a pas, et c’est cela le boulot de réalisateur.

Je ne suis pas une espèce de conscience morale, mais je peux souhaiter que les gens agissent. Par exemple dans un film tunisien qui s’appelle Hedi (Mohamed Ben Attia, 2016) qui a obtenu un prix à Berlin l’année dernière (du meilleur acteur pour Majd Mastoura), c’est une des premières fois où on montre un personnage qui a la possibilité de partir et qui renonce presque parce qu’il a le sentiment que c’est le moment de faire les choses. Ça m’a beaucoup touché, j’ai l’impression que nous sommes à une époque où c’est très dur, d’accord, mais ne serait-ce que par la possibilité du numérique, il existe des choses possibles, envisageables. Il y aura des succès, des échecs mais à un moment il faut se coltiner les choses, donc je suis content quand j’entends des jeunes qui ont cet espoir, et je pense que c’est ici, sur le continent africain, que ça va se passer. Et c’est plus qu’un espoir, c’est une réalité, c’est vraiment ici que ça va se passer. Le cinéma en Afrique est un des plus passionnant c’est là où il y a le plus d’espoirs de cinéma, parce que les questions se posent là, elles ne se posent pas là seulement pour l’Afrique, elles se posent pour le monde entier. Il faut juste se rendre compte que ce monde que nous vivons, qui se globalise, s’interroge vraiment ici ; la modernité elle est là avec tous les enjeux qui sont ceux aussi de la redistribution, ou comment on se démerde à l’intérieur de ce monde libéral. Le centre de la modernité est ici.

Moi j’ai faim de fiction et de documentaires, ici en Afrique, vraiment ! Et je pense que le monde entier a faim de ça. Surtout il se passe quelque chose de passionnant, de délirant, qui est en train de se fabriquer. L’Europe a tendance à s’interroger, à essayer de trouver sa place : vers où aller maintenant ? Pourquoi on fait les choses ? etc.

Je tourne, et il n’y rien de plus passionnant pour moi, de m’interroger : tu prends ta caméra, où la places-tu ? Qu’est-ce que tu filmes ? Comment tu essayes de rendre compte ? Tout ça a un sens énorme ! Ce n’est pas juste un film comme ça.

Le monde est ce qu’on en fait. Fabriquons-le à la hauteur de ce qu’on est capable de faire là, ici, maintenant. Il n’y a pas de truc donné, qui arrive je ne sais d’où, qu’on mériterait, qui serait dû : ça ne marche pas comme ça. Il y a des gens qui crèvent tous les jours, là, très concrètement, qui n’y arrivent pas, qui sont en train de chercher à manger pour tout à l’heure, pour eux et pour leurs enfants, donc cette espèce de posture de réclamer au monde, on peut le soutenir théoriquement mais en fait ça n’existe pas. Donc essayons ! Essayons ! Faisons, faisons ! On est obligé, on est dans l’obligation de faire. Moi je suis dans cette optique là.

Certains rêvent d’un endroit idéal, quelque part, où ce serait plus facile, mais ça n’existe pas ! Je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui m’a dit que c’était facile pour lui.

Comment cette démarche s’inscrit-elle dans votre métier de producteur ?

Comment je fais les choses, avec qui je vais m’allier, c’est très concret. Des fois ça marche, d’autres pas ; il y a le talent de ceux qui le font, notamment les talents du producteur. Il y a des producteurs qui sont très doués, qui sont allés chercher de l’argent un peu partout, dans la téléphonie, ailleurs, etc. Il y a leur talent et leur inventivité.

Je ne vis pas matériellement de mon métier de producteur, parce que sur mes films en général, je commence juste à coproduire, et que ça me prend un tel temps d’écrire et de faire mes films seul, qu’il est incompatible avec celui que je dois donner aux autres en tant que producteur. C’est très compliqué quand on a un réalisateur qui vient avec son projet, car il attend qu’on soit avec lui, qu’on le soutienne, etc. C’est pour ça que je coproduis très peu et que je ne gagne pas d’argent dessus, et quand je le fais c’est à perte. J’aimerais pouvoir le faire plus mais je veux être honnête avec ce que je peux faire. Les producteurs que je connais en Afrique, qui gagnent de l’argent avec ce métier, font d’autres choses à côté, de la pub, des clips, secteurs plus rentables. C’est rarement le cas avec le cinéma lui-même, même s’il y a une façon de faire, de prendre 20 ou 30% du budget par exemple sur les films très installés et de les garder, mais de ne pas compter sur les recettes liées à la vente du film qui pour l’instant ne sont pas à la hauteur.

J’ai l’impression que beaucoup se rendent compte de la difficulté de réaliser des films en les faisant. C’est pour ça que quand des jeunes me disent « je veux faire du cinéma », la première chose que je leur dis c’est « Vous êtes sûr ? » parce que c’est très difficile, c’est un sport d’endurance et de combat. C’est très difficile d’allier les deux. Etre combatif pendant aussi longtemps, c’est épuisant, tu ne gagnes pas un rond, il faut le faire pour des motivations profondes, sinon ce n’est pas la peine, c’est trop difficile. Je pense qu’on vit la même chose que plein d’autres gens dans d’autres domaines : c’est difficile, il faut le savoir, ne pas se plaindre ni attendre je ne sais quoi qui serait un du.

Propos recueillis par Camille Amet et Sofia Elena Bryant à Ouagadougou en février 2017 ; entretien réalisé par Claude Forest.

[1] Né en 1936, Jean-Paul Török a été critique à Positif (1960-1979) avant d’écrire une thèse et d’enseigner le scénario à Paris 1 Sorbonne ; il est décédé le 3 janvier 2017, peu de temps avant cet entretien.

[2] Né au Nigéria en 1966, il a notamment réalisé Rage (1999) et Ezra (2006).

[3] Mille et Une Films est une société de production créée fin 1995 à Rennes par Gilles Padovani.

[4] https://iffr.com/en/professionals/iffr-industry/hubert-bals-fund

[5] https://www.berlinale.de/en/branche/world_cinema_fund/wcf_profil/index.html

[6] http://www.visionssudest.ch/