Quoi de mieux que d’exorciser les vieux démons de la rentrée – Tonnerre de Brest, avec l’entrée en petite section, Bambinette en a pris pour 20 ans ! – par une pépite de la rentrée littéraire ? Ceux qui connaissent ce blog doivent avoir remarqué que je suis immunisée par rapport aux sirènes des sorties littéraires, et notamment de ce phénomène bien français de la rentrée papivore. En France, nous aimons les marronniers et les feuilles qui tombent rituellement à l’automne ; nous devons être au fond un peuple épris de routine et de petites habitudes, nous qui aimons nous poser en révolutionnaires râleurs. Étant donné que je suis un peu d’ici et d’ailleurs, je n’ai jamais contracté cette habitude de courir les nouveautés ou les salons, ayant été biberonnée aux classiques et aux livres chinés en bibliothèque recelant l’odeur caractéristique du vieux papier jauni. /// Je fais une petite pause pour savourer ma madeleine de Proust, permettez...///

Quoi de mieux que d’exorciser les vieux démons de la rentrée – Tonnerre de Brest, avec l’entrée en petite section, Bambinette en a pris pour 20 ans ! – par une pépite de la rentrée littéraire ? Ceux qui connaissent ce blog doivent avoir remarqué que je suis immunisée par rapport aux sirènes des sorties littéraires, et notamment de ce phénomène bien français de la rentrée papivore. En France, nous aimons les marronniers et les feuilles qui tombent rituellement à l’automne ; nous devons être au fond un peuple épris de routine et de petites habitudes, nous qui aimons nous poser en révolutionnaires râleurs. Étant donné que je suis un peu d’ici et d’ailleurs, je n’ai jamais contracté cette habitude de courir les nouveautés ou les salons, ayant été biberonnée aux classiques et aux livres chinés en bibliothèque recelant l’odeur caractéristique du vieux papier jauni. /// Je fais une petite pause pour savourer ma madeleine de Proust, permettez...///

C’est bien mon entrée en blogosphère qui m’a convertie (un peu) à l’actualité du livre.

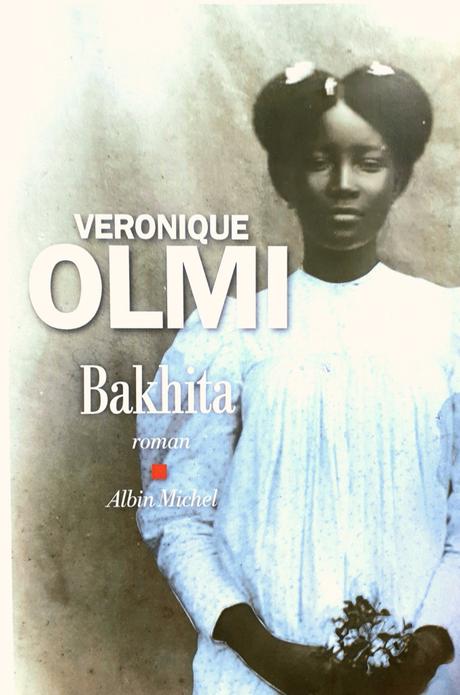

Bref, tout ça pour vous dire que si j’ai foncé droit sur le roman de Véronique Olmi (que je ne connaissais d’ailleurs pas), c’est bien parce que son sujet m’attirait fortement, et pas seulement parce que le livre était en tête de gondole. Bakhita, je connais, puisque c’est une sainte récemment canonisée par l’Eglise catholique. Sa légende dorée m’était vaguement familière, friande que je suis depuis mon enfance des vies de saints (ceux qui ont passé dans leur enfance des voyages en voiture entiers à écouter les cassettes audio de soeur Laure, dont la voix sirupeuse et magnétique exaltait les aventures de saint François d’Assise, saint Ignace de Loyola ou sainte Kateri Tekakwita – alias la Pocahontas chrétienne – me comprendront peut-être). Eh oui, être catho permet de connaître des personnages inconnus du grand public parfois. C’est un avantage comme un autre 😉.

Enfin, tout cela ne nous dit pas de quoi il est question dans ce livre, ni de qui est Bakhita, me direz-vous. Alors là, excusez-moi mais je vais devoir quitter mon ton léger et mondain pour aborder une tonalité beaucoup plus grave. Car voyez-vous, ce « roman vrai » de la vie de Bakhita m’a fait l’effet d’un coup de poignard dans le coeur. Peut-il en être autrement à la lecture de la vie de cette petite Soudanaise née à la fin du XIXe siècle, kidnappée de son village tranquille à l’âge de 7 ans, enlevée aux siens pour être vendue comme une bête à des marchands d’esclaves avides de chair fraîche ? Oui, la vie de Bakhita nous plonge dans la réalité inhumaine de l’esclavage. Oui l’esclavage a continué d’exister après l’abolition de la traite transatlantique. Et il cesse d’être cette sous-catégorie du programme d’histoire que les collégiens étudient en classe de 4e, qu’il est de bon ton de déplorer pour mieux nous conforter dans la morgue de notre supériorité progressiste. Il ne se réduit plus à des chiffres, des dates, des flèches sur une carte de l’Afrique et quelques grandes figures de la lutte anti-esclavagiste. Il prend un visage et une voix, ceux de Bakhita que Véronique Olmi a su capter miraculeusement, se fondant sur des archives trouvées dans le couvent où plus tard, bien plus tard, Bakhita a trouvé une forme de paix, en Italie… La vie de Bakhita nous fait croiser une foule de personnes réduites au rang de marchandises que l’on déplace avec une brutalité sans nom, que l’on abîme ou supprime pour des raisons atroces, pour ne pas les laisser au marchand concurrent par exemple ou pour le plaisir de dominer un être humain totalement à merci. Nous croisons des hommes, des femmes, des enfants, des bébés broyés dans l’engrenage mortel du trafic d’êtres humains. Des petits garçons que l’on castre pour en faire des eunuques, qui pourvoiront les harems (8 sur 10 meurent d’une telle « opération ») ; des petites filles que l’on viole ou « tatoue » en insérant du sel dans des plaies tracées au couteau. C’est vrai, c’est insoutenable, et j’ai dû sauter certains passages car j’ai plutôt l’âme sensible.

« Ce qui se passe après, le saccage, être battue dehors et dedans, elle le connaît déjà, c’est le gouffre sans fin, sans secours, c’est l’âme et le corps tenus et écrasés ensemble. Le crime dont on ne meurt pas. » (P. 127)

Mais au-dessus de ce cauchemar, il y a la grâce : cette petite Bakhita à qui on a volé jusqu’à sa langue maternelle et le prénom donné par son père. Une vie nue. Une petite fille qui parle plusieurs langues et dialectes (arabe, turc, vénitien entre autres) mais qui n’en maîtrise aucun, qui ne sait parler qu’au présent, ce qui colorera pour toujours son langage d’une naïveté enfantine. Il faut dire la force et la douceur de ce personnage que l’auteur a su faire revivre comme si elle avait eu une connexion mystique avec elle (j’ai l’air de m’emballer mais Véronique Olmi ne dit pas autre chose dans une interview que je n’arrive pas à retrouver).

« Elle comprend qu’elle a perdu sa langue maternelle. Son enfance se dérobe, comme si elle n’avait pas existé. Elle ne peut la nommer. Elle ne peut la décrire. » (P. 174)

Cette petite fille passée de maîtres en maîtres, tour à tour « jouet » des enfants d’une famille arabe, bête de somme d’une maisonnée turque impitoyable, domestique d’un consul italien humain mais détaché, jusqu’à échouer, au prix d’un incroyable concours de circonstances, en Italie, sa terre promise, a toujours su garder sa dignité profonde malgré les sévices, un regard pur, une âme d’enfant. Une rescapée de l’enfer. C’est incompréhensible. C’est grand. Cela fait espérer.

« La solitude. Bakhita n’est plus battue. Elle ne se couche pas dans la batisse des esclaves. Mais elle a, planté en elle comme un pieu, son besoin d’autre chose. Une autre lumière. Un peu de cet amour qu’elle a reçu chez Stefano et Clementina et qui, si dissemblable à son enfance, en avait pourtant la même musique. Elle garde les mains dans les poches de son tablier, alors qu’elle voudrait tendre les bras, généreusement, avec toute la force de sa jeunesse. Elle est entravée dans la nuit, alors qu’elle sait qu’une lumière existe, toute prpche, vers laquelle elle ne peut se tourner. Elle n’a jamaisoublié la voix de la consolation, la terre qui lui disait que ce n’était pas juste. Abda. Ça n’était pas juste et ça n’était pas sa faute. Alors, il doit y avoir autre chose pour elle. » (P. 244)

Bon l’histoire ne s’arrête pas avec l’arrivée de Bakhita dans un village vénitien, puisqu’elle devra passer successivement par : l’attachement maternel à la fille de sa maîtresse qu’elle a sauvé de la mort ; sa découverte de Jésus (crucifié comme les esclaves qu’elle a vus) dans un couvent de Venise ; le long chemin vers sa reconnaissance juridique en tant qu’individu libre ; son entrée en religion ; sa confrontation aux peurs que suscite sa peau d’ébène ; sa tendresse pour les petits orphelins qui lui sont confiés…

De chose « cassée » par l’esclavage, elle est redevenue femme (dont le vêtement joue beaucoup pour la réappropriation de son corps), puis « mère » de la petite Mimmina, puis « fille » de la madre Fabretti (des affections profondes qui mettent un baume sur les blessures béantes de l’esclavage mais auxquelles on va l’arracher), puis soeur « Moretta » (Mauresse, son surnom donné par les Italiens) dévouée à « el Paron » (« Le Patron » en dialecte vénitien, c’est-à-dire Dieu), puis sainte…

« … Madre Fabretti répète sans cesse : « Il t’aime. » Et elle pense que Madre Fabretti se trompe, Il ne voit pas tout. Il n’est pas tout le temps là. Et Il ne sait pas. Elle est une esclave, et personne. Aucun maître, même le meilleur, personne, jamais, n’aime son esclave. Et elle se dit qu’un jour, la Madre, d’une façon ou d’une autre, apprendra ce qu’est l’esclavage et ce jour-là, elle la punira pour avoir caché la monstrueuse existence qui a été la sienne. Une vie moins qu’une bête. Une vie qui se vole, une vie qui s’achète et s’échange, une vie qui s’abandonne dans le désert, une vie sans même savoir comment on s’appelle. » (P. 288)

On peut reprocher à Dieu d’avoir laissé l’esclavage exister (comme tout un tas d’horreurs jusqu’à aujourd’hui), et puis on peut s’émerveiller devant Bakhita, sans pouvoir mettre des mots sur tout ce qu’elle dépose en nous d’émotion. C’est la rédemption de tous les siens opprimés par un système bestial. Une lumière qui luit dans les ténèbres.

Véronique Olmi l’a captée pour nous avec des phrases courtes, répétées, entrecoupées de termes dialectals, qui forment un tempo binaire comme un rythme cardiaque fondamental. On est Bakhita et on perçoit ses peurs, sa souffrance (évidemment), mais aussi sa bonté indéracinable, son courage, sa ténacité, son espérance, sa soif d’aimer, son humilité, et je rajouterai aussi, son humour. Mais on n’est pas du tout dans la vie de saint style sulpicien, l’auteur n’occulte pas les violences y compris sexuelles, ni les réactions parfois peu charitables ou intéressées de ceux qui néanmoins, en Italie, lui ont apporté amour et liberté.

« … c’est le jour de son baptême… Mais y a-t-elle vraiment droit ? Elle est toujours une esclave. L’esclavage ne s’efface pas. Ça n’est pas une expérience. Ça n’appartient pas au passé. Mais si elle a le droit d’être aimée, alors ce jour qui vient est sa récompense. Elle a marché jusqu’à ce jour. Elle a marché des années. Marché jusqu’à el Paron. Pour ne plus jamais obéir à d’autres ordres, ne plus jamais se prosterner devant d’autres maîtres. » (P. 317)

Un livre rare et essentiel, pas toujours facile à lire on s’en doute, mais lumineux et marquant. (Les lecteurs du prix du roman Fnac ne s’y sont pas trompés). Un plaidoyer sans plaidoirie contre l’esclavage. Un maëlstrom d’humanité qui culmine autant dans les bassesses innommables que dans l’altruisme le plus sublime et le plus désarmant. Pfiouh.

« Bakhita » de Véronique Olmi, Albin Michel, 2017, 456 p., Prix du roman Fnac.

Marie, Lily et Mymy ont également aimé cette lecture.

Publicités