Cette valse-là est une valse macabre, une

valse avec la mort (c'est devant un portrait de Bachir Gemayel et sous des tirs incessants qu'un soldat pratique cette sorte de danse), autour du massacre commis par les phalangistes chrétiens

dans les camps de Sabra et Chatila.

Cette valse-là est une valse macabre, une

valse avec la mort (c'est devant un portrait de Bachir Gemayel et sous des tirs incessants qu'un soldat pratique cette sorte de danse), autour du massacre commis par les phalangistes chrétiens

dans les camps de Sabra et Chatila.Cette valse est tout autant celle de la mémoire, dont les tiroirs jusque là fermés laissent s'échapper en geignant des souvenirs qui claquent eux aussi comme des coups de feux, assourdis par le temps, des souvenirs dont on ne sait s'ils sont réels ou reconstruits.

Valse, encore, d'un pays à l'autre, d'une rencontre à une autre, du passé au présent, du rêve à la réalité.

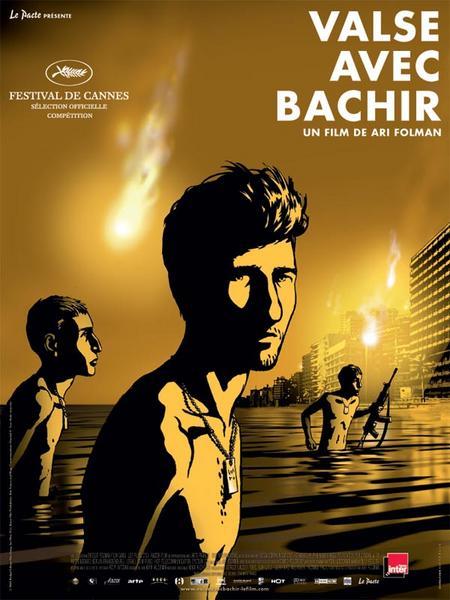

Les images de synthèse qui sont offertes aux yeux, avec leur fluidité, leurs cieux ocres illuminés par les fusées éclairantes, avec la chaleur écrasante du proche-orient quasi-palpable à l'écran, inscrivent le film délibérément à la frontière entre onirisme et réalisme, la réalité d'une guerre dont les soldats inscriront profondément en eux une sorte d'absurdité sanglante.

Existe-t-il, cet aéroport dont les tableaux indiquent encore les vols au départ, mais ou les avions gisent, fracassés? Le rêve, celui de femmes idéales, celui de femmes martyres, fait irruption à volonté, brouille les souvenirs, les adoucit, aussi.

Et pourtant, la réalité semble plus tangible que jamais, soutenable certes grâce à la distance qu'induisent les images de synthèse, dans ce documentaire aux faux airs de fresque qui est une vraie enquête dans les profondeurs de l'inconscient israélien.

Dès l'emblée, un buveur accoudé dans un bar dresse l'oreille, tourne la tête, lorsqu'il comprend que ses voisins parlent du Liban, de la guerre de 1982. L'un d'entre eux n'est autre que le cinéaste Ari Folman lui-même, du moins son avatar, qui affirme qu'il ne se souvient de rien. Affirmation qui engendre sa propre négation.

Sa quête pour recouvrer sa mémoire individuelle rouvre la plaie de la dénégation sociale qui existe en Israël des crimes de guerre ("pas nous, pas ça"), alors que ces crimes sont consubstantiels à l'origine même de cet Etat, alors que, comme par exemple l'autobiographie de Michel Warshavski le soulignait, le mythe du soldat vengeur domine la société en tant que pendant de l'utilisation de l'extermination des juifs d'Europe

Pourtant, même s'il explose ce mythe, "Valse avec Bachir" n'a pas, et ne prétend pas avoir de portée politique: il ne juge pas, il expose à la douce lumière mêlée des rêves et de la réalité les effets de la guerre et de sa barbarie sur les hommes qui la mènent. Il nous revient que "Kippour" d'Amos Gitaï s'ouvrait sur une scène quasi-onirique de sexe emplie de couleurs intenses. Autre variante d'un même procédé par lequel on cherche à survivre à l'horreur, de quelque côté que l'on s'y soit trouvé.

Difficile de dire de ce point de vue si ce film peut avoir une quelconque portée et gageons qu'il est peu vraisemblable qu'il participe de la remise en cause des actes de guerre quotidiens de Tsahal à l'encontre des Palestiniens ou, à l'été 2006, des Libanais, à nouveau.

Mais lui en faire le reproche serait se tromper de film : celui-ci navigue dans l'intime, avec une grâce extraordinaire qui impose d'aller le voir et de se laisser éblouir.