Première règle de Fight Club : on parle toujours de Fight Club.

Oui oui, je sais, la première règle du fight club est de ne pas parler du fight club, et je le fais quand même, ha. Ha. Ha. Voilà, maintenant que la blague contractuelle est faite, passons aux choses sérieuses. Fight Club est, à l’instar de beaucoup des films que j’ai abordés au cours des précédentes critiques alphabétiques, une espèce d’ovni cinématographique, à mi-chemin entre le blockbuster grand public et le film indépendant sur lequel seuls les cinéphiles se jetteront. Une catégorie bien spéciale où l’on retrouve des œuvres de tous horizons, de tous genres et de tous styles, j’ai nommé : les films cultes.

Culte, Fight Club l’est à bien des égards. Un film iconoclaste inclassable, qui marque brillamment de son empreinte l’orée du troisième millénaire. Pourtant à sa sortie en 1999, comme Blade Runner en son temps, il avait essuyé un échec considérable. Alors que s’est-il passé ? Qu’est ce qui fait de Fight Club un film culte, et pourquoi marque-t-il encore les esprits aujourd’hui ?

Bonjour Billy et bienvenue au 7ème Café ! Aujourd’hui ça va chier des bulles parce qu’on va manger du savon ; voici la 6ème critique alphabétique : F comme Fight Club.

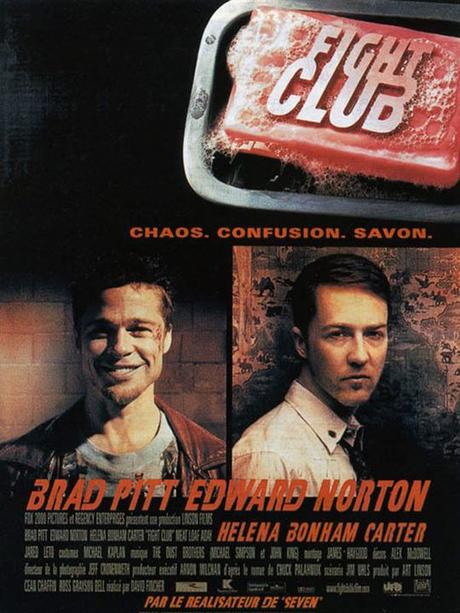

Chaos, confusion et savon. C’t’un bon résumé.

Chaos, confusion et savon. C’t’un bon résumé.

FIGHT CLUB

Réalisateur : David Fincher

Acteurs principaux : Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter

Date de sortie : 10 novembre 1999 (France)

Pays : États-Unis

Budget : 63 millions $

Box-office : 100,9 millions $

Durée : 2h19

Ça peut s’arranger.

Ça peut s’arranger.

RÈGLE N°1 DU FIGHT CLUB

Que faire quand on touche le fond ? Quand la vie n’a plus aucune saveur, qu’on ne dort plus la nuit, qu’on reste abruti devant la télévision lorsqu’on est pas en train de se morfondre dans un travail qui ne nous apporte rien d’autre que désespoir et ennui ? Quand on en est réduit à participer à des groupes de soutien pour les malades alors qu’on est en pleine forme, rien que pour se sentir un peu vivant ? Le narrateur (Edward Norton) en est là de sa vie lorsqu’il fait la rencontre de Marla Singer (Helena Bonham Carter), une femme mystérieuse, puis celle de Tyler Durden (Brad Pitt), qui est son parfait contraire : violent, charismatique, excentrique, extraverti et tombeur invétéré. Avec Tyler, le narrateur va redécouvrir un sens à sa vie ainsi que celui qu’il est, à travers les combats sauvages qu’ils mènent en fondant le fight club.

Il ne faut pas se laisser duper par ce synopsis, car Fight Club a beaucoup, beaucoup plus à offrir que ce qu’il n’y paraît. Sans aucun doute, un des éléments qui joue en faveur de son statut de film culte, c’est la surprise. Et de surprises, le film en regorge. Il ne se passe pas dix minutes sans qu’un nouvel élément fasse partir l’histoire dans une nouvelle direction, nous fasse lever le sourcil d’étonnement, ou carrément nous fasse réagir comme ce gif.

Mind. Blown.

Mind. Blown.

Les trois acteurs principaux surprennent par leurs performances extraordinaires, qui figurent assurément parmi les plus marquantes de leurs carrières respectives. Edward Norton, qu’on retrouvait dans Birdman en 2014, incarne la dépression à la perfection jusque dans les moindres détails, narrant de sa voix morne et sans vie son existence déprimante au possible, ne s’adonnant qu’à de très rares accès d’émotion sans tambours ni trompettes. Brad Pitt quant à lui s’en donne à cœur joie dans ce rôle complètement déjanté, sans aucune limite dans la dépravation, la crasse et l’indolence. Et puis il y a Helena Bonham Carter, dont la Marla se révèle un personnage beaucoup plus profond qu’on ne le pense, apportant une touche de féminité unique et incongrue dans ce monde de brutes.

La réalisation de David Fincher, sombre et granuleuse comme l’était son Se7en – également avec Brad Pitt – quelques années auparavant, vient couronner le tout d’une ambiance frénétique du meilleur effet. Fight Club est le film de la démesure, accumulant un faramineux budget de 63 millions de dollars, totalement inattendu en regard du synopsis du film. De cette prémisse à échelle intime, le long-métrage éclate et s’étend peu à peu pour prendre une ampleur démesurée, s’offrant même une quantité astronomique de plans à effets spéciaux contre toute attente, et notamment à travers des plans-séquences virtuels improbables s’échappant d’un gobelet Starbucks, descendant un immeuble à travers les plafonds jusqu’au sous-sol, donnant vie à des pingouins facétieux ou encore carrément visitant les méandres neuronaux du cerveau du narrateur dans un générique d’ouverture à nul autre pareil. Fight Club, c’est ça, et ce n’est que le début.

Ça a l’air confortable.

Ça a l’air confortable.

REPARTIR DE ZÉRO

La principale critique qui a été faite à Fight Club lors de sa sortie et avant qu’il ne devienne largement considéré comme un film culte, c’est qu’il est violent, irrévérencieux, blasphématoire même. Certains parlèrent d’une apologie de la brutalité, de l’irresponsabilité morale et de la décadence sociétale. Bref, le film est devenu un des sujets les plus controversés de l’industrie cinématographique des années 1990. Pourtant, ceux qui l’ont aimé lui ont permis de vivre une seconde vie grâce aux ventes de DVD, de le réhabiliter, et lui offrir son statut actuel. Car oui, Fight Club est bien tout ce que ces critiques en disent, mais c’est pour une bonne raison.

« LE NARRATEUR – Losing all hope was freedom. »

L’œuvre se caractérise par une désinvolture totale du sexe et de la violence. On est dans une situation diamétralement opposée à celle de notre précédente critique alphabétique, An Elephant Sitting Still, où, bien que tout autant omniprésente, la violence était complètement vidée de sa substance et repoussée en hors-champ. Ici, elle envahit tout l’écran, ça explose d’un côté et ça casse des nez de l’autre. Les combats underground du fight club font jaillir le sang par litres entiers, poussant toujours plus loin les limites de l’irrévérence ; allant jusqu’à faire se battre un prêtre ou proférant des insanités pas très orthodoxes. [Nota bene, la « grade school » aux États-Unis c’est l’école primaire.]

« MARLA – I haven’t been fucked like that since grade school. »

Fight Club est un film nihiliste. Tous les personnages, et plus particulièrement Tyler Durden, détruisent tout sur leur passage, y compris eux-mêmes de façon plus ou moins métaphorique. Les règles et les institutions volent en éclat sous les coups de poings et les bombes artisanales ; il faut tout détruire pour mieux reconstruire. Et à l’aube de l’an 2000, cette vision prenait tout son sens.

« TYLER – It’s only after we’ve lost everything that we are free to do anything. »

Là où les premiers détracteurs du film se trompent éhontément, c’est que Fight Club n’est pas l’apologie de la violence et de l’immoralité. Dans le sens où, oui, il est clairement violent et immoral. Mais non, il n’en fait pas l’apologie. Fincher nous offre avec son œuvre (chef-d’œuvre ?) un exutoire cathartique cinématographique, l’impression sur pellicule de tous nos fantasmes destructeurs pour mieux nous en libérer. Qui n’a pas des fois envie de mettre un pain dans la tronche d’un quelconque connard ou de faire péter quelque chose ? Et bien Fight Club nous livre cette opportunité, et elle prenait tout son sens à cette époque là. Son statut culte a été érigé par une génération qui avait besoin de se libérer de ses prédécesseurs alors qu’un nouveau millénaire s’approchait à grands pas. C’est, fondamentalement, un film pour adolescents, et ce malgré son interdiction aux moins de 16 ans en France et son R-rating aux États-Unis (interdit aux moins de 17 ans non-accompagnés). Un punching-ball de cinéma pour nous soulager avant le passage à l’âge adulte. Et ça fait du bien.

#TeamMicrosoft

#TeamMicrosoft

ILS N’ONT RIEN COMPRIS

Il serait cependant un brin réducteur de ne considérer Fight Club que pour cet aspect brut et cathartique. Il y a bien un message derrière tout ça, et même s’il est discutablement un peu simpliste et traité avec peu de subtilité, il n’en reste pas moins pertinent, et plus ostensiblement dans ce contexte pré-troisième millénaire.

Le film est avant toute chose une critique du consumérisme et de la société de consommation. Cette société que le narrateur évoque très justement dans sa métaphore de l’avion, où tout est à usage unique : les savons, les brosses à dents, les serviettes en papier, et ce jusqu’aux gens eux-mêmes qui deviennent des produits qui, une fois qu’ils ont servi, sont balancés par dessus bord. L’emphase est mise là dessus par les personnages qui passent leur temps à balancer leurs déchets par terre, que ce soit des bouteilles de bière ou des clopes. Littéralement pas une seule des innombrables clopes fumées par Tyler et Marla ne finit éteinte normalement ; elles sont toutes jetées nonchalamment sur le trottoir – trottoir où se retrouvent de la même façon toutes les possessions du narrateur après que son appartement a un petit problème.

« TYLER – Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy shit we don’t need. »

Cette critique atteint son paroxysme à travers les savons que Tyler fabrique à partir de graisse humaine pour les revendre aux magasins peu regardants qui ne s’inquiètent pas de la composition de leurs stocks. Par là-même, la société devient littéralement un produit de consommation, dans une ironie morbide qui prend source en 1973 dans le classique de science-fiction dystopique Soleil Vert – un élément qui joue aussi un rôle majeur dans le segment futuriste de Cloud Atlas.

Ironique, car dans le fond Tyler fait exactement tout ce qu’il reproche à la société de consommation. Il désindividualise les personnes qu’il rencontre et transforme littéralement les gens en produits de consommation. Ironie grinçante qui parcourt tout le monde, puisque dans le même temps qu’il se permet ce réquisitoire virulent contre le consumérisme, il octroie aussi à Starbucks et Pepsi – entre autres – des placements de produits plus qu’abondants tout au long du métrage, à tel point qu’il y a des cigarettes et des tasses ou gobelets à café dans absolument toutes les scènes du film. Cela ajoute un certain cynisme sarcastique à l’ensemble, point d’orgue de ce film qui ne ressemble à aucun autre.

Et c’est ainsi qu’on a vu, au début des années 2000, fleurir les posters de Fight Club sur les portes des dortoirs des universités, les étagères se remplir de figurines plus ou moins réussies et les produits dérivés envahir les magasins. Alors que ce soit clair une bonne fois pour toutes : si tu possèdes un produit dérivé de Fight Club chez toi Billy, tu n’as rien compris. Contre le principe-même du film, il est devenu un produit de consommation lui-même, comme un dernier clou sardonique dans le cercueil du bon sens. Comble de l’ironie, n’est ce pas ?

Je suis possédé par ma lampe de chevet ?

Je suis possédé par ma lampe de chevet ?

AUX ORIGINES DU SPOIL

Alors voilà. Fight Club est un film culte parce qu’il a parlé à une génération désabusée, parce qu’il sert d’exutoire à nos pulsions les plus inavouables, et parce qu’il est en tous points hors du commun. Mais il y a une dernière chose. Et cette chose… C’est le twist.

Les années 1990 et le début des années 2000 ont été l’heure de gloire des films à twist final, ces œuvres qui se concluent par un retournement de situation ébahissant qui change complétement la donne par rapport à tout ce qu’on croyait précédemment. Les meilleurs exemples du genre sont Se7en, de Fincher avec Pitt encore en 1995, Sixième Sens en 1999 de M. Night Shyamalan qui est devenu le spécialiste du genre, et bien évidemment le fameux Usual Suspects de Bryan Singer en 1995. Bien sûr, le twist n’a pas été inventé à cette époque, il y en avait bien avant (Citizen Kane en 1941, Psychose en 1960) et il y en a toujours aujourd’hui (Premier Contact en 2016). Mais c’était la grande mode, et c’est de cette décennie que sont issus les meilleurs films de cette catégorie.

Dans cette optique, Fight Club est devenu l’échantillon-type du film à twist, celui-là même qui a donné autant d’ampleur à la culture du spoiler. Et tout ça, à cause d’une simple phrase que tout le monde connaît.

« TYLER – The first rule of Fight Club is : you do not talk about Fight Club. »

Car cette citation ne s’applique pas tant au fight club à l’intérieur de l’histoire, qu’au film lui-même. Si l’on ne doit pas parler de Fight Club, c’est précisément pour ne pas révéler ce dantesque twist final qui figure à n’en pas douter parmi les plus incroyables du 7ème Art. Et de la même façon que les personnages du film ne peuvent s’empêcher d’en parler ce qui amène d’innombrables recrues au club, le film a bénéficié d’un phénomène de bouche-à-oreille massif, à tel point qu’il est devenu la première référence en termes de twists. Tout le monde sait que Fight Club a un twist, et je pense que même sans l’avoir vu beaucoup connaissent sa nature. Quand on pense « spoiler », on pense Fight Club. C’est cet aspect qui a parachevé son statut de film culte, icône immanquable d’une époque tourmentée, au twist extraordinaire. Mais ça, il faut le voir par toi-même !

Attention, à partir de maintenant cette critique va aborder la partie post-twist du film. Si tu n’as pas encore vu Fight Club, il est temps de passer au Mot de la Fin !

J’AVAIS DIT ON NE PARLE PAS DE FIGHT CLUB !

J’AVAIS DIT ON NE PARLE PAS DE FIGHT CLUB !

OH MY GOD.

Et quel est-il, ce célèbre twist, finalement ?

Le narrateur souffre du Trouble Dissociatif de l’Identité (comme Tara dans United States of Tara), et lui et Tyler Durden ne sont qu’une seule et même personne. Boum. Mindblown. À cette révélation en forme de révolution ne peut répondre qu’une réaction :

« LE NARRATEUR – Oh my God. »

Qu’est ce qui fait de cela un twist tellement extraordinaire ? Il y a, pour moi, deux raisons principales.

La première, c’est que c’est un twist qui change tout. Littéralement tout. Dans le sens où en allant de l’avant, il va complètement jouer sur la subversion des attentes et faire partir le film dans une toute autre direction que celle que l’on croyait ; mais aussi en ce qu’il remet en perspective la totalité de ce qui a précédé, faisant amplement mériter à Fight Club un second visionnage. On porte un tout nouveau regard sur chaque scène, chaque indice plus ou moins subtil laissé là, et même sur l’existence propre de certains personnages à l’instar de Marla – mais j’y reviendrai.

La seconde, c’est qu’il ne sort pas de nulle part. Le twist est amené de façon progressive de plus en plus insistante jusqu’à cette séquence climactique où le narrateur part sur les pas de Tyler à travers les États-Unis, avant de finalement découvrir qu’il se pourchassait lui-même depuis le début. Le film est parsemé d’innombrables indices annonçant le twist, qui deviennent flagrants lors du second visionnage. Dès les cinq premières minutes, on a un flash furtif de Tyler à l’écran (il y en aura trois autres avant sa véritable apparition), et le narrateur qui déclare parfois se réveiller dans des endroits sans se souvenir de ce qu’il a fait avant. Ou encore lorsqu’il se tabasse lui-même dans le bureau de son patron, déclarant que cela lui rappelait son premier combat contre Tyler (et donc contre lui-même). Ce ne sont que quelques exemples, mais ils sont représentatifs de tout ce qui, avant le twist, participe à l’annoncer.

Fight Club combine plusieurs types de twists en un seul, réunissant le narrateur non-fiable, l’anagnorisis (la découverte d’un élément clé de l’identité du personnage principal) et la narration non-linéaire puisque le film commence par sa scène de fin. Tout ça pour amener à une apothéose finale, menée de main de maître. C’est en cela que le film est le meilleur représentant du genre.

Je ne te le fais pas dire.

Je ne te le fais pas dire.

À CAUSE D’UNE FEMME

Mais il serait bien inopportun de conclure sur les cas de Tyler et du narrateur sans faire un tour du côté de Marla Singer. Après tout, ce n’est pas moi qui le dit, c’est le narrateur.

« LE NARRATEUR – And suddenly I realize that all of this: the gun, the bombs, the revolution… has got something to do with a girl named Marla Singer. »

Marla est sans aucun doute le personnage le plus intéressant de Fight Club, mais aussi le plus sous-côté. En effet, lors du premier visionnage, même si elle intrigue par son côté mystérieux, elle peine à s’inscrire dans l’optique globale de la trame narrative autrement qu’en sa qualité de seule figure féminine dans un film macho à l’extrême. Néanmoins, si l’on y regarde de plus près, le personnage d’Helena Bonham Carter se révèle finalement être l’alpha et l’oméga du film, celle sur qui tout repose.

Elle revêt toute une symbolique sur laquelle de nombreux critiques se sont penchés, établissant deux principaux collèges de pensée quant à son rôle dans le film. Il y a d’une part ceux qui affirment que Marla est une création de l’esprit du narrateur, tout autant que Tyler, incarnant ses peurs et ses souffrances, et jouant donc une force tantôt corollaire à ses pulsions représentées par Tyler, tantôt antagonistique à elles. Et quand bien même cette théorie propose des ouvertures intéressantes, je rejoins la seconde qui voit Marla comme une personne réelle, mais qui porte dans le même temps cette même symbolique, non pas comme une incarnation d’une part de l’esprit du narrateur, mais comme un miroir qui lui renvoie sa propre image.

Ce qui met la puce à l’oreille, outre la remarque du narrateur évidemment, ce sont les nombreux points de ressemblance entre Marla et Tyler. Ils fument tous les deux comme des pompiers, ils partagent la même désinvolture générale par rapport à la société, et ils portent même des vêtements similaires ; un espèce de manteau de fourrure douteux, noir pour Marla, beige pour Tyler. Dans le fond, les deux personnages sont assez semblables, et pour cause.

Tyler est basé sur Marla. Reprenons depuis le début. Quand le narrateur rencontre cette femme étrange, cela crée un conflit majeur – c’est elle, l’élément perturbateur dans tous les sens du terme. En s’incrustant dans les groupes de thérapies pour des maladies qu’elle n’a pas, notamment le cancer des testicules, elle renvoie au narrateur son propre mensonge et instaure chez lui une sorte de déni ; il se sent légitime de s’incruster pour soigner son désespoir, alors qu’elle n’y va que parce que « c’est moins cher qu’une place de cinéma et qu’il y a du café gratuit ». Au moment de cette première rencontre, Marla laisse voir une image totalement opposée à celle du narrateur. Elle est irrespectueuse, se fout de tout, fume là où ce n’est pas permis… Elle est tout ce qu’il n’est pas, tout en perpétuant le même mensonge pour se faire une place dans la société. Marla est ce que le narrateur pourrait être. Et qui rencontre-t-il peu de temps après ? Tyler. Création de l’esprit du narrateur, qui est son exact contraire. C’est bien Marla qui est donc à l’origine de l’histoire.

Mais ce que l’on découvre au fur et à mesure du récit, c’est que tout ceci n’est qu’une façade. Marla est en réalité beaucoup plus fragile qu’elle ne le laisse paraître, et c’est par désespoir qu’elle s’éprend de Tyler, dans une attirance du faible vers le fort. On se rend particulièrement compte, lorsqu’on connaît le twist, que Marla est en fait beaucoup moins la méchante de l’histoire que ce que l’on croit au début. Elle se fait traiter comme une merde par Tyler/Le narrateur, et malgré tout elle continue de revenir, espérant secrètement que le côté doux et gentil l’emportera sur l’aspect violent de sa personnalité. Elle est le centre émotionnel du film, offrant même des scènes très touchantes à l’instar de celle où elle a peur d’être atteinte d’un cancer du sein. À cet instant, elle se montre vulnérable et dévoile sa vraie nature au narrateur. En fait, elle n’est pas mieux que lui. Et par là même, c’est elle aussi qui va initier la résolution du film.

Combien de fois je dois dire que ce café est non fumeur ?

Combien de fois je dois dire que ce café est non fumeur ?

OÙ AVAIS-JE LA TÊTE ?

La fin de Fight Club est ma scène finale préférée de tous les films que j’ai vus. Autant parce que c’est une perfection en termes cinématographiques, que par cette dualité qui fait d’elle à la fois une fin ouverte et dans le même temps la clôture de tous les arcs narratifs entamés dans le film.

Si le narrateur arrive finalement à tuer Tyler, c’est uniquement grâce à Marla. En révélant ses véritables émotions, elle lui montre qu’ils ne sont pas si différents, ils sont tous deux désespérés ; et l’image sur laquelle Tyler était fondé inconsciemment n’est en réalité qu’un tissu de mensonges. Le narrateur acceptant Marla au final en lui prenant la main n’est dans le fond qu’une acceptation de lui même.

Le message de Fight Club est subtilement rappelé une dernière fois, par une brisure furtive du 4ème mur. Lorsque dans les toutes dernières secondes du film, la pellicule commence à se déliter pour passer à un écran noir, une image extrêmement brève d’un pénis peut être aperçue. Ultime grossièreté gratuite de la part de Fincher pour s’amuser ? Non, bien sûr. Il se trouve que l’image de pénis en question est exactement celle que Tyler utilise lorsque le narrateur explique qu’il profite de son travail de projectionniste pour glisser furtivement des photographies pornographiques dans des films tous publics. Et donc, en insérant ce pénis dans Fight Club lui-même, Fincher nous rappelle par un discret clin d’œil que même si l’histoire est fonctionnelle, le message concerne bien notre société à nous, en nous assimilant au public interne au film.

Alors voilà. Tyler est mort, le narrateur accepte sa situation et Marla a enfin ce qu’elle souhaitait depuis le début. Le projet Chaos est une réussite, et les immeubles des banques et corporations s’effondrent dans une formidable explosion générale au son génial de la chanson on ne peut plus appropriée des Pixies, « Where Is My Mind? » (Où ai-je la tête ?). Tous les arcs narratifs sont bouclés. C’est « Ground Zero ». On ne sait pas ce qui se passera ensuite, mais tout ce qui importe c’est que, là, à cet instant, tout le monde peut repartir de zéro. Tout détruire, pour mieux reconstruire.

« LE NARRATEUR – Trust me. Everything’s gonna be fine. »

Un mot pour finir…

Un mot pour finir…

LE MOT DE LA FIN

Fight Club est un diamant brut ; violent, vulgaire et sans limites au premier abord, mais également porteur de messages importants et doté de personnages complexes, mystérieux et intéressants. C’est le paroxysme du film à twist, le dernier pas nihiliste avant l’an 2000. Le film culte de toute une génération.

Note : 10 / 10

« LE NARRATEUR – You met me at a very strange time in my life. »

Oups. Trop tard.

Oups. Trop tard.

— Arthur