Fil narratif à propos : articles de journaux sur l’état de nature et de nos paysages – Sandro Mezzadra et Brett Neilson, La frontière comme méthode ou la multiplication du travail, Éditions l’Asymétrie 2019 – Gérard Noiriel, Une histoire populaire de la France, Agone 2019 – Anne-Lise Coste, La vie en rose, CRAC Occitanie – promenade à vélo, altitude et nudité impromptue ….

Où qu’il soit dans la nature, aujourd’hui, même la plus reculée, apparemment la plus préservée, il se sent indien dans sa réserve, en sursis, de plus en plus traversé de frontières de toutes sortes, géographiques, mentales, sociales, culturelles, politiques, écheveau de prescriptions, d’inscriptions et d’enregistrements qui, à travers chaque corps singulier, entend maîtriser la totalité du vivant, enregistrer et exploiter le moindre souffle. Le numériqueayant conféré à cette quête obsessionnelle une dimension démentielle, sorte d’immanence immatérielle qui régit les organismes. Il se sent travaillé alors – presque spasmodiquement, comme on cherche éperdument de l’air frais -, par la nécessité d’une nouvelle fécondité des terrains vagues, par l’instauration spontanée autant qu’imposée, instituée, d’espaces abandonnés, laissés à leur destinée, coupée de l’emprise humaine, tout cela à une échelle colossale, débordante, susceptible de bouleverser l’entropie morbide du capitalisme. Ces aspirations non réfléchies ont surtout pour conséquence de le plonger dans l’impuissance. Pourtant, ce genre d’idée chemine, affleure. C’est ce dont parle Virginie Maris dans Le Monde du samedi 27 juillet 2019 sous le titre « La vie sauvage n’a pas dit son dernier mot ! » « « Préférer ne pas » : ne pas construire, ne pas développer, ne pas organiser ; renoncer même, se fondre humblement dans le décor du paysage pour laisser d’autres formes de vie s’épanouir et constituer leurs mondes ; chérir la gratuité et le don ; prendre soin des plantes et des bêtes sauvages ; consacrer son temps et son talent à protéger et à entretenir des milieux qui n’ont rien à offrir en retour qu’une beauté à couper le souffle, voilà bien de quoi faire trembler les patrons du CAC40. Et ce qui est encourageant dans une telle perspective, c’est que cela marche. Le monde vivant, contrairement au climat, répond très vite aux changements. Il suffit souvent de suspendre l’assaut, de laisser la nature reprendre son souffle… » Suspendre l’assaut, développer une pensée qui ne soit rien d’autre qu’un drapeau blanc, un appel à la trêve.

Laisser la nature reprendre son souffleau niveau des étendues mentales, aussi, cela va de pair. Pour mesurer cette nécessité intérieure et subjective – la production de subjectivité est au cœur des changements attendus pas la planète -, il évoque cet épisode où, installé dans une chambre d’hôtel, occupé à lire, il avait été envahi par le son de la télévision voisine, les dialogues d’un épisode policier, de ces films produits au kilomètre, tissage de stéréotypes, tirant leur vertu hypnotique de ce canevas d’enquête qui donne l’impression, résolvant le plus souvent l’énigme d’un meurtre irrationnel, de trouver l’explication de la naissance de l’univers, du sens universel de la vie. L’acte criminel comme symptôme majeur de ce qui disjoncte dans le vivre ensemble. L’élucider, la meilleure manière d’assainir la société. en évacuant toutes les autres problématiques sociales, même si bien des productions de ce genre ont aussi des dimensions sociologiques. Le décervelage confié à ce genre de narration ne date pas d’hier. A propos de l’essor de la presse de masse, à la fin du XIXème siècle, et de la nécessité de fidéliser un lectorat le plus large possible, Gérard Noiriel écrit : « les grands journaux appliquèrent alors les techniques du récit de fait divers aux autres rubriques de l’actualité. » Et, plus spécifiquement : « L’art du récit, que Paul Ricoeur a appelé la « mise en intrigue », fut un moyen de traduire les réalités sociales et politiques dans un langage transformant les faits singuliers en généralités et les entités abstraites (comme les États, les partis politiques, les classes sociales, etc.) en personnages s’agitant sur une scène. La structure des récits criminels qui impliquent toujours des victimes, des agresseur et des justiciers, fut alors mobilisée pour familiariser le grand public avec la politique. » (p.386) Et il rappelle que Pierre Bourdieu baptisait cela la « fait-diversion » dont le but était « de détourner l’attention des citoyens des véritables enjeux politiques. » Qu’en dire aujourd’hui, quelques décennies plus tard, que le récit criminel a été mis à toutes les sauces, décliné à l’infini, pris et repris sans vergogne, à tel point qu’il tourne à vide, qu’il devient quelque chose de complètement factice, détaché de tout, se nourrissant de lui-même ?

Ce n’est pas tellement le volume sonore télévisuel qui brouillait sa concentration de lecteur que la violence dégagée par la vacuité caricaturale des personnages, des situations, des réparties, des rebondissements, des processus… La violence de la répétition du même sans autre objectif que de distraire.Comment peut-on encore réaliser çaen prenant au sérieux ce que l’on fait, sinon guidé par le besoin d’audience, de rentabilité, sinon par cynisme, assumé ou déguisé, tout cela pour remplir le temps de programme des télévisions, vider des têtes, aider à ne plus penser, cette ineptie de plus en plus présentée comme une figure majeure du bien-être. Arrêter tout ça, faire en sorte qu’au lieu de perdre son temps devant de tels écrans, les gens n’aient rien à voir, rien à entendre. Dégager du temps pour le travail de subjectivation, de re-subjectivation. Une entreprise colossale !

Recréer des espace-temps vierges et sauvages. Et si l’on disait qu’il en est de l’avenir de la démocratie sur terre ? Comment procéder ? Considérant, comme le pensent les auteurs de La frontière comme méthode, qu’imaginer démocratiser, de l’intérieur, les institutions actuelles est purement utopique, voie de garage. Même si, s’agissant de jouer autant avec ce qui sépare qu’avec ce qui relie, à travers une ligne frontière, activer ce genre de démarche et d’utopie n’est pas complètement inutile mais, disons, insuffisant. Car libérer de l’espace autant que du temps de cerveau signifie limiter l’emprise du capitalisme sur les innombrables mécanismes de subjectivation et d’inter-subjectivation. S’en prendre aux organismes les plus en vue en termes de déficit démocratique à l’échelle global tels que Banque mondiale, Nations Unies, Fonds monétaire internationale ou Organisation mondiale du commerce, relève de l’instinct, de l’intuition bien ancrée historiquement, sans que l’on mesure avec justesse à quel point l’énergie engouffrée en ce sens l’est en vain car le capitalisme capte et tourne à son profit une grande partie des oppositions et alternatives. Il s’en nourrit. « Alors que l’aspect exclusif de l’État-nation, symbolisé et mis en œuvre par la frontière, est toujours très présent dans le monde actuel, des luttes « défensives », par exemple pour les communs sociaux sont toujours menées au niveau de l’État. Probablement à juste titre. Mais, indépendamment de ce que nous avons écrit sur l’antinomie structurelle entre le public et le commun, la production politique de l’espace historiquement associée à l’État ne garantit plus une protection efficace contre le capital. Cela signifie que c’est une question de réalisme pour le projet politique du commun que de refuser de se positionner à l’intérieur d’espaces institutionnels délimités et de rechercher la nécessaire production de nouveaux espaces politiques. » (p.402) Il n’est sans doute pas inutile de continuer le combat à cette échelle, faute d’autres fronts productifs de manière conséquente, mais il est nécessaire de diffuser une conscience critique de cette stratégie empêtrée dans les arcanes de la mondialisation capitaliste : « La globalisation de la démocratie est souvent présentée comme la mise en place de niveaux superposés d’organisation institutionnelle partant d’une figure fantasmée de l’État tel qu’il n’existe plus. Un des problèmes que nous posent ces théories tient au fait qu’on considère les échelles spatiales que distinguait Held (« local, national et régional ») comme d’ores et déjà acquises et fixes, en se dispensant d’examiner les processus tumultueux et toujours actifs de leur formation. » (p.402) Œuvrer à restituer des espaces naturels ou mentaux à leurs dimensions de jachère sauvage implique plus que probablement de commencer à se décentrer de la globalisation telle qu’elle est pensée et nous pense actuellement. « L’importance nouvelle qu’ont prise les espaces régionaux ou subcontinentaux dans le cadre de la globalisation a conduit à de nombreuses tentatives de repenser des projets cosmopolites ou démocratiques radicaux à cette échelle et à prendre la région comme un espace de « globalisation contre-hégémonique » ». (p.403) Et, comme beaucoup d’autres, il se trouve face à cela sans arme pour le penser, devant une matière vierge, difficile à saisir. Comment inventer ou contribuer à inventer de nouveaux espaces politiques, comment faire en sorte que le bout de région où l’on vit devienne un élément de globalisation anti-hégémonique, il n’y a pas de mode d’emploi, pas de méthode établie, c’est une aventure, c’est une opposition à penser, un contre-courant à affronter, il faut se jeter à l’eau, à partir de ce qui est à portée de main, immédiat, se dérouter peu à peu.

Cela implique probablement, selon les réflexions de Martin De La Soudière, d’être vigilant à nos relations avec le paysage. La marchandisation et la folie de tout faire entrer dans des calculs et mensurations influe sur les liens que de nombreux individus tissent avec la nature. Pour se promener, pour courir, pédaler, il faut un but « si possible valorisant, quelque chose à raconter au retour. On ne veut plus se disperser, on veut rentabiliser son voyage ou sa randonnée. Pourquoi pas ? Mais cela s’accompagne d’un certain appauvrissement de la perception des espaces. Quand on évoque les lieux « importants », ceux que nous proposent les Guides verts du Michelin et leurs étoiles ; ou, à la télévision, les « lieux qu’il faut voir », on parle toujours des mêmes : le Mont-Blanc, Chambord, les gorges du Verdon… Pourtant, nous fabriquons chacun nos propres « hauts lieux de proximité », que nous aimons retrouver comme une personne aimée. » (Libération, 31.07.19) C’est ainsi qu’au niveau de nos relations intimes au paysage, à la nature, on relaie l’esprit de la globalisation capitaliste qui veut exploiter le moindre espace (naturel et intime). « J’aime l’idée d’épuiser un lieu, comme dans le texte passionnant de Georges Perec « Tentative d’épuisement d’un lieu parisien ». Lui resta une semaine durant place Saint-Sulpice, mais on pourrait faire la même expérience dans un refuge de montagne, un phare… Beaucoup de gens sont tentés d’aller toujours plus loin, toujours plus vite, de rechercher les « hauts-lieux »… Épuiser un territoire demande plus de modestie, d’abnégation – difficile d’en parler, d’en faire état, on est dans le domaine de l’intime et du sensible, il n’y a pas de carte postale à envoyer ! » Oui, à condition de s’entendre sur la sorte d’épuisement dont il s’agit, car, ce que démontre surtout l’expérience de Perec est que tout lieu, n’importe lequel, pris au hasard parmi ceux de notre quotidien, est proprement inépuisable, puisque la clôture que fixe l’individu à son exercice d’observation et de répertoire est arbitraire et laisse entendre que, une fois l’énumération ethnopoétique suspendue, rien ne s’arrête et tout n’est pas dit, rien ne se fige dans un éternel recommencement du même, il continue au contraire à y avoir autant de choses à observer, à noter, semblables et différentes, en variation constante, sans fin et, sans fin, l’accident peut se produire, le pas encore vu, l’inattendu qui prend de court.

La route qui monte dans les arbres et les pâtures, alternance de soleil et d’ombre, lignes droites raides, virages qui dansent, pédalier sous tension, muscles concentrés, respiration psalmodiante (ou chanté-parlé, sprechgesang aride du corps, pas seulement gestion du souffle physique, mais tressé de tout ce qui fait souffle, les images, les souvenirs, les tensions, les rêves, les blessures, les points faibles, les désirs, de tout cela, sous forme elliptique, ellipses éoliennes éructantes, pas le temps de l’exhaustivité ). Au plus près du revêtement, lisse ou granuleux, ici ou là décoré d’inscriptions contre la réinsertion de l’ours. Au plus près des talus, des troncs, des fleurs des accotements, presque dans la temporalité des insectes qui butinent ou qui traversent, noirs et patauds, la route de plus en plus désertée par l’humain. Mètre après mètre, la solitude grandit, la fusion homme-machine aussi, pignons, moyeux, roulement à billes, dérailleurs, le bon réglage crée l’harmonie, la bonne entente, mains et guidon, chant de la chaîne, selle au fondement, entre les cuisses, pneus sur macadam. Au-dessus de mille mètres et après le dernier bourg habité, avec ses bifurcations cachées dans les sapins, nuages et brumes éclipsent le soleil, les températures baissent. Grisaille et bise froide le contraignent à enfiler un coupe-vent. La pente s’adoucit, les lacets s’élargissent, le paysage s’aère, la montagne ouvre des perspectives sur ses flancs majestueux, ses forêts immenses, insondables. De plus en plus petit sur son vélo, mais aussi de plus en plus en transe, sur ses limites, de plus en plus joyeux. La cime, de temps en temps, se laisse deviner. Mais à force de sinuer, il est désorienté. La route suit le tracé d’un cirque avec des vues grand angle sur la vallée, la vie en bas lointaine, accentuant le sentiment de l’altitude, d’être monté haut. Tout devient plus aride, exigeant, en même temps enivrant. Il s’amenuise encore, puisant dans des énergies qu’il sait de moins en moins éternelles, il se réduit au minimum – se raréfie, délesté de tout le superflu -, peu à peu dépossédé, infime dans le décor. Une route de crête déroule, facile, exaltante. Près des nuages, avec des déchirures vers des villages, loin, très bas, ou d’autres montagnes et pics, à l’horizon. Au sommet, le traditionnel panneau (nom du col, altitude) au pied duquel un vélo chargé de sacs est appuyé, sa propriétaire se restaure, accroupie. Talus herbeux, prairies sauvages, rases, quelques roches, buissons éprouvés, départs de sentiers caillouteux. Une sorte de promontoire insulaire léché de vapeurs lentes. Le serpent de la route bascule raide vers l’autre versant, celui qu’il n’a pas vu, pas senti, la pente inconnue. Deux cyclistes y disparaissent, prestes, après avoir étreint leurs épouses et embrassé les membres d’une famille qui bivouaque, couvertures étalées, feu de bois allumé. Il a posé le vélo, il court à gauche à droite, tentative de tout voir, tous les angles et perspectives panoramiques, il prend des photos (en sachant qu’elles seront minables, inaptes à restituer quoi que ce soit). Faire l’inventaire, épuiserle lieu, sans vraiment le voir d’un point de vue extérieur car, du fait de la dépense de ses ressources physiques pour grimper jusque-là, il n’est plus une force intègre, détachée de ce qui l’entoure, il s’est évaporé, il s’est dissout, il fait partie de ce qu’il voit, il y est éparpillé, fragment de nuage, brin d’herbe, caillou, écorce. Libéré, comme installé dans la disparition, sans douleur. Retarder alors le moment de redescendre, rester là le plus longtemps possible, prolonger l’instant, il envie le bivouac de fortune. Comment s’y glisser, s’y incruster, migrant, clandestin cherchant à passer de l’autre côté ? Soudain, à quelques mètres à peine de lui, la jeune cycliste retire son maillot probablement mouillé de transpiration, et reste un certain temps dépoitraillée, face à lui, la nudité des seins éblouissante, assourdissante., débordante du léger soutien-gorge. Avec un sans-gêne de vestiaire sportif ? Il est là, interdit, le smartphone à la main, il aurait voulu être en train de filmer l’espace et la happer au passage. Une avalanche de clichés machistes lui traverse l’esprit. Il résiste aux tentatives d’en profiter pour établir un contact grivois, lourdingue, manœuvres de mec allumé pour tenter de prendre, saisir, posséder, ne serait-ce qu’une parcelle (il y a toujours un coup à tenter diront certains). Dès lors, le choc de l’apparition reste entier, brutal et soyeux, incompréhensible, les seins généreux, chauds – presque fumant des calories produites par l’ascension et jusque-là retenues contre le corps par le vêtement fermé – restent mystérieux dans leur gangue, intouchables. Pourquoi est-il aussi chamboulé ? Comme s’il voyait cela pour la première fois (ou comme s’il avait oublié cette première fois depuis trop longtemps) ? Le contraste entre l’aridité jouissive du sommet, où tout est rare, mais d’une rareté opulente, vaste et sans bord dans laquelle, après la prière-méditation des kilomètres pédalés en silence, en effort mesuré, il se fondait, et cette opulence charnelle, simple et exubérante, lourde et rassemblée en un point précis, nudité immense et inaccessible, presque en apesanteur, mais en rappelant d’autres qui l’avaient irrigués ? Les globes, le sillon, le satin de la peau moite, les mamelons nénuphars sous la gaze du soutien, une insolente liberté, le tout de même étoffe que les mosaïques chatoyantes de couleurs et matières – champs, pâtures, forêts, lacs, rivières, villages, éclairés par le soleil absent des cimes – en quoi se transcendent les campagnes aperçues sous les nuages, 1450 mètres plus bas, on dirait un pays idyllique qui n’est tel que contemplé de si haut et ressemble aux tapis moelleux où, enfant, il jouait, accroupi, allongé parmi les motifs symbolique, baroques, floraux et animaliers, maniant figurines et Dinky Toys à travers la diversité du monde. Il y a de ses tapis volants dans ces nichons bouleversants, seins panoramiques, immense paysage du manque concentré en deux bombes anatomiques, deux collines et vallons frais et paisibles, le tout embrassé d’un coup d’œil délivre un message sans appel : ce pays de la jeunesse sublime n’est irrémédiablement plus le sien. Il a beau chercher à ruser, biaiser, s’embraser de la potentialité que, peut-être, finalement, il y avait là l’occasion d’un rapprochement, d’un contact corps à corps, ou du moins esquisse d’une histoire (éphémère, brève, vide, pleine, toutes formes envisageables, mais éveillant l’idée qu’il y avait un possible, que tout reste possible.) Au lieu de ça, un peu plus vite que prévu, redescendre du paradis, enfourcher le vélo, fixer les pieds aux pédales, remonter la tirette du coupe-vent, donner le premier tour de pédalier, et tout d’un coup, faire corps avec la pente, se laisser glisser, filer, emprunter une autre route, plus petite, plus engoncée dans la forêt, plus sauvage. Emporter l’image intacte des seins et du choc lumineux. Laisser cette vision s’épancher, l’emplir tout entier, jusqu’à susciter, dans les moindres fibres du cycliste descendeur, une volupté égale à celle qu’il éprouve quand il contemple les fresques en partie effacées d’une cathédrale, qu’il recompose de façon instinctive et fantasque, ou, encore mieux, quand, couché dans les herbes d’un plateau, il épouse le vol plané de grands rapaces, traits noirs sur le blanc des nuages, jusqu’à s’oublier, ébloui, aérien. (Une libération)

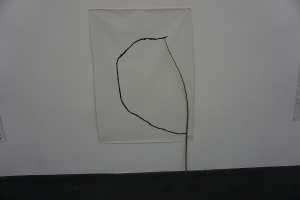

Il s’approche d’éblouissement diffus de même nature, quand, guidé par ces aspirations – non pas théoriques mais ressenties au plus près des moindres mailles de l’appareil sensible -, à restituer espaces naturels et mentaux à leur sauvagerie, afin que naissent de nouveaux espaces politiques, il rencontre certains travaux d’Anne-Lise Coste, et s’attache à en suivre les lignes, les fils, les courbes, les vides. Indices de chemins (intérieurs) à emprunter pour contribuer à instaurer des sentiers extérieurs, communs, collectifs, ouverts à tous, des pistes pour sortir des impasses capitalistes. Ainsi ces installations constituées de traits de couleurs, tremblés autant que volontaires, fines frontières entre abandon et reconquête, sur des toiles arrachées (déterritorialisée) où viennent se poser, s’immiscer, des branches trouvées, ramassées en lisière des taillis, au bord des routes. Ce sont de jeunes pousses d’arbres divers, de ces baguettes souples que l’on utilise pour tresser des claies (construction de cabanes), improviser un arc à flèches ou une canne à pêche, des tuteurs pour des haricots grimpants ou un sceptre pour jouer au sourcier.

Il se dégage de l’ensemble, aligné contre les murs blancs, une ambiance de chapelle pariétale. La série de peintures rappelle, dans son complexe dépouillement, quelque chose de primordial, de primitif et d’oublié mais d’incontournable, version épurée d’une sorte d’étape obligée d’expression de l’être. Se projeter autrement dans l’espace, dans le vivant, ne pas commencer par le désir de posséder. Imaginer d’autres cellules comme genèse au vivre ensemble. L’économie de moyen radicale – doigt, peinture, bois, toile – déconcerte avant d’enchanter.

Ce sont donc des fils conducteurs tracés au doigt trempé dans la matière-couleur (elle semble couler du doigt lui-même), des fils tirés d’elle-même (de l’artiste), des veines, des artères, des lignes jamais lisses et égales, une nervologie parcourue d’aspérités de bourgeons nus, autant de départs d’autres lignes possibles qui vibrent (dans leur potentialité encore invisible, juste les ondes craintives de nouvelles sources). C’est une calligraphie musicale, l’esquisse d’un alphabet coloré, les contours d’une langue et d’une écriture intérieure. Enlacée à ce qui s’écrit à l’extérieur (les branches). Les rameaux sont frais, encore souples, ils sont jaillissement et rendent perceptibles – aura – l’espace d’où ils proviennent, l’arbre dont ils sont détachés. Ils ne sont pas simplement posés, appuyés, ils viennent se tresser, compléter l’alphabet, l’espace d’une langue en germination, minimale, déterminante mais destinée à rester à l’état séminal, tendre, fragile, non affirmative, basée sur des figures d’accueil partagé, circulaires, parallèles, en croix et chevauchements, fusions et évasions, superpositions et bifurcations, convexes et concaves. Des dispositifs symboliques pour dire et saisir les choses les plus variées et infinies mais sans jamais les enfermer, les circonscrire, tout reste dédié à l’ouverture, chaque tableau est en lui-même une sorte de matrice langagière. De toutes les formes imaginables de langage, matrice à multiplier les formes de langue.

Cela lui rappelle la brassées de branches élaguées régulièrement, au jardin, regroupées, alignées contre un tronc, une remise, et la sensation de tenir une multitude bruissante entre les bras quand il l’étreint pour la déplacer ou les étaler au sol afin de choisir par exemple les plus droites, celles qui lui parlent, avec lesquelles il fera ménage, dont il fera usage, celles qui lui permettront de faire quelque chose, de se mélanger avec d’autres tracés que les siens.

Pierre Hemptinne