Dur fut le choix du livre que j’allais lire pour le mois américain en septembre. Je me doutais que je n’arriverais pas à en lire des masses durant le mois – mais de là à finir ma seule lecture américaine après la fin du mois, c’est ce qui s’appelle un beau raté. Mais je ne m’en soucie guère ; ce mois de rentrée a été tellement frénétique chez moi que je suis déjà bien heureuse d’avoir trouvé du temps pour lire, après les folles journées passées à courir entre l’école, le travail, la nounou, le docteur, les anniversaires, les activités extra-scolaires, etcetera.

Dur fut le choix du livre que j’allais lire pour le mois américain en septembre. Je me doutais que je n’arriverais pas à en lire des masses durant le mois – mais de là à finir ma seule lecture américaine après la fin du mois, c’est ce qui s’appelle un beau raté. Mais je ne m’en soucie guère ; ce mois de rentrée a été tellement frénétique chez moi que je suis déjà bien heureuse d’avoir trouvé du temps pour lire, après les folles journées passées à courir entre l’école, le travail, la nounou, le docteur, les anniversaires, les activités extra-scolaires, etcetera.

<Je sais bien que je suis loin d’être la seule à vivre ce tourbillon, et que tout cela n’est que banalités aux yeux de beaucoup, mais néanmoins cela s’en ressent fortement sur ma vie de lectrice – comme sur mon équilibre tout court d’ailleurs, mais ceci est une autre question>.

Les soucis de la vie, Miles Roby, ça le connaît. Gérant de l’Empire Grill, seul restaurant de la petite ville d’Empire Falls dans le Maine, il aurait même une fâcheuse tendance à les collectionner : un commerce qui vivote, des clients pénibles, une fille adolescente confrontée aux affres de son âge, un père indigne et filou, un flic ripou qui lui colle aux basques, et son divorce par-dessus le marché. Quant à la « veuve Whiting », richissime douairière qui possède de la moitié des commerces et des usines qui furent autrefois la gloire de la ville (et n’en sont plus que l’ombre), elle ne lui arrange pas les choses en lui refusant la licence de consommation d’alcool, comme si elle ne souhaitait pas la prospérité du restaurant alors qu’elle en est la propriétaire – et Miles ne peut se départir de l’idée qu’elle lui cache un secret le concernant.

Depuis combien de temps utilisaient-ils le même lave-vaisselle ? Vingt ans ? Vingt-cinq ? Il avait suggéré à Mrs Whiting de le remplacer, mais c’était un matériel coûteux et la vieille dame s’y était refusée tant qu’il fonctionnerait. Quand Miles était d’humeur clémente, il voulait bien se rappeler que les femmes de plus de soixante-dix ans n’aimaient pas qu’on leur parle d’une machine âgée, épuisée, qui avait déjà duré plus que leur espérance normale de vie.

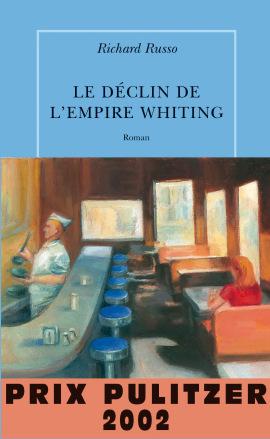

J’avais lu un billet de Lilly sur Richard Russo et quand je suis tombée sur ce livre, prix Pulitzer 2002, j’ai eu aussitôt l’envie de voir de quoi il retournait. Je ne suis pas déçue. Jouant habilement du double sens du nom de la commune Empire Falls (Chutes de l’Empire), l’auteur dépeint avec brio le morne déclin d’une petite ville qui fut bâtie autour des usines textiles de la bourgeoise famille des Whiting (au passage, ce nom signifie « blanchiment »…) et qui connaît le marasme économique depuis la fermeture d’icelles vers les années 70-80. Parallèlement au récit principal, des chapitres en italiques reviennent en arrière, et nous font comprendre que les familles Whiting et Roby sont liées par un terrible non-dit, jusque dans la mort de deux de leurs membres.

Les hommes de la famille Whiting, tous nés apparemment avec un solide sens des affaires, avaient invariablement gravité, comme des papillons vers la lumière, vers la seule et unique femme au monde qui épouserait avec eux la noble mission de leur pourrir la vie. Des femmes qui resteraient attachées à leur mari avec la même ténacité macabre qui lie les religieuses au Christ éternellement souffrant.

J’ai tout de suite été séduite par la galerie de personnages entourant le bon et gentil Miles, sorte de spécimen masculin de la bonne poire qui se fait avoir par tout son entourage (l’amant de sa femme étant son pilier de comptoir le plus envahissant, pour exemple) ; une série de bras cassés attendrissants et de petites crapules de bas étages comme seules les provinces déshéritées savent en produire à la pelle – car ils ne pourraient survivre ailleurs. Le comique de situation, l’ironie tendre affleurent à chaque page. L’auteur a un don pour observer et croquer les travers de ses contemporains. Les dialogues claquent et les réparties fusent comme dans un film de « buddies ». Mention toute spéciale à Max, le père déplorable mais néanmoins hilarant de Miles.

– Et, de toute façon, cela ne te donne pas le droit de l’appeler au milieu de la nuit pour lui demander de l’argent.

– Elle répond jamais la journée, expliqua Max. Elle branche toujours son répondeur.

– C’est à cause de gens comme toi que les gens en achètent, figure-toi. En fait, tu es un moteur de la recherche technologique.

Paradoxalement, l’ambiance du lycée de Tick, la fille de Miles, est plus noire, digne des teen movies les plus impitoyables : « nases » vs. « populaires », tel est le nouveau darwinisme des high school, et Tick se retrouve violemment projetée d’une catégorie à l’autre après avoir rompu avec le capitaine de l’équipe de foot. Cela la conduit à fréquenter les élèves les plus rejetés de l’école et à effectuer un étrange voyage au coeur de la condition humaine, un peu comme son père au même âge…

L’assassine sauvagerie des romances de lycée inspirait chez les adultes un genre d’amnésie collective. Y ayant survécu, ils en bouclaient la mémoire dans un coin obscur de leur subconscient et la laissaient là à jamais, bien trop épouvantable pour être ressuscitée.

On pourrait croire à une banale saga américaine, qui promeut les bonnes valeurs tout en s’occupant de faire alternativement rire et peur ; mais non. Il y a presque du Zola dans ce grand (j’ose le mot) roman de Richard Russo. Les générations se suivent et se ressemblent, les personnages se croisent, se débattent avec leurs conditions de vie (économiques mais aussi culturelles, voire sexuelles) et prétendent parfois y remédier, pour le plus souvent retomber dans la vie moyenne où ils végètent. J’y ai aussi vu un zeste d’Une place à prendre de J.K. Rowling : petite ville fermée sur elle-même, différences de classes, un personnage pivot entre les uns et les autres – avec ce même sentiment qu’un désastre annoncé va avoir lieu. Mais ce roman, pour être mélancolique, voire cru, ne sombre ni dans le pathos ni dans la caricature, mais joue habilement de divers registres. In fine, l’auteur semble dire qu’il existe une échappatoire si on rompt avec le cercle infernal des destins tout tracés, si on ose franchir le pas des relations humaines prédéterminées. En un mot, si on reprend sa liberté d’esprit.

Mais c’est ainsi que nous avançons, barque luttant contre un courant qui nous rejette sans cesse vers le passé.

Dernière chose, plus anecdotique peut-être. J’ai apprécié la place de la religion dans ce roman. Mineure certes, elle est tout de même présente à travers le portrait du père Mark et du vieux (et sénile) père Tom, curés de la paroisse de « Sainte-Cath' » dont le clocher écaillé symboliserait presque l’inconscient de Miles, tiraillé entre ses désirs et ce qu’il croit être son devoir. Accessoirement, j’ai appris qu’il existait une communauté de Canadiens-Français dans le Maine, ce qui explique la forte présence du catholicisme, d’un reste de francophonie et de noms français.

La seule bonne chose qu’ait apportée la séparation de ses parents, avait déclaré Tick, était qu’au moins elle n’avait plus besoin d’aller à l’église, maintenant que sa mère avait troqué la religion catholique contre l’aérobic.

Ah ! j’ai aussi aimé que la lumière ne soit pas complètement faite sur certains mystères. Par exemple, un petit détail troublant pour ceux qui l’ont lus (ou le liront sûrement après cette chronique enthousiaste n’est-ce pas) : que mange John Voss qui sent si fort dans son Tupperware ? Y a-t-il un lien avec sa grand-mère ? Pour ma part, j’ai une hypothèse peu appétissante !

Bref, j’avais choisi ce livre pour « coller » au mois américain, auquel je n’ai finalement même pas participé ; ce fut donc un raté, mais un raté magnifique puisque je suis tombée sur un coup de coeur ! ♥

La viduité a lu avec un immense plaisir ce roman « saturé d’humanité », Liza Lou aussi a beaucoup aimé, Papillon est mitigée.

« Le déclin de l’empire Whiting » de Richard Russo, traduit de l’anglais par Jean-Luc Piningre, Coll. Quai Voltaire, La Table Ronde, 2002, 528 p.

Publicités